家計の中でも見直し効果が大きいのが、水道・ガス・電気などの光熱費です。

毎月なんとなく支払っている固定費を少し調整するだけで、年間で数万円の節約につながるケースも珍しくありません。

特に近年は、燃料費や再エネ賦課金の上昇などで電気・ガス代が高騰しています。

「仕方ない…」と諦める前に、契約プランや使用状況を見直してみましょう。

実は、契約会社の変更・基本料金の比較・節水・節電の習慣化など、手をつけやすい改善ポイントがたくさんあります。

この記事では、

✅ 光熱費の仕組みと見直しの重要性

✅ 一人暮らし・ファミリー向けの節約実例

✅ 企業でも活用できる固定費最適化の方法

までを網羅的に解説します。

つまり、今日から「支出を減らす仕組み」をつくり、毎月5,000円以上の節約を実現する方法がわかるということですね!

水道・ガス・電気料金の固定費を見直す重要性【光熱費の可視化と効果】

毎月なんとなく支払っている水道・ガス・電気代。

実はこの「固定費」こそ、見直すだけで年間数万円の節約効果を得られる最大のチャンスなんです。

特に2024年以降、エネルギー価格や再エネ賦課金が上昇し、光熱費の負担は確実に増加傾向にあります。

だからこそ、まずは自分の契約内容・使用量・料金体系を正確に把握することが第一歩になります。

検針票やスマートメーター、家計簿アプリを使えば、毎月の使用状況を可視化できます。

さらに、契約種別や基本料金・従量料金・違約金を比較することで、最もコスパの良いプランを選ぶことが可能です。

この記事では、光熱費の仕組みを理解しながら、誰でも簡単にできる節約ポイントを紹介。

つまり、今日から「支出の見直し」で手取りを増やす方法を、わかりやすく解説します。

1-1. 固定費削減の基本知識とメリット(年間節約額/家計インパクト)

実は、節約の効果が一番高いのは“変動費”より“固定費”なんです。

固定費は一度見直せば、努力を続けなくても自動的に支出を減らせるのが最大のメリットです。

固定費見直しの主なメリット👇

✅ 家計の支出を長期的に削減できる

✅ 時間や手間をかけずに効果が持続する

✅ 浮いたお金を貯蓄・投資・教育費にまわせる

つまり、光熱費のような固定費を削減すれば、毎月のキャッシュフローが改善し、家計の余裕が生まれるということですね。

1-2. 毎月の光熱費を正確に把握する方法:検針票/スマートメーター/家計簿アプリ

節約の第一歩は、現状の把握からです。

自分がどのくらい電気・ガス・水道を使っているかを“見える化”するだけで、改善ポイントが明確になります。

おすすめの把握方法👇

📄 検針票:月ごとの使用量・料金を記録し、前年比を比較

📱 スマートメーター:リアルタイムで使用量を確認できる(特に電力会社アプリ)

💡 家計簿アプリ:自動連携で支出全体をグラフ化(「マネーフォワードME」など)

ここが重要!

「使っている量」と「支払っている料金」を正確に知ることで、ムダな支出の正体を可視化できるのです。

1-3. 水道光熱費の見直しチェックシート:契約種別・基本料金・従量料金・解約違約金

契約内容の確認を怠ると、知らないうちに割高プランに加入していることもあります。

そこで便利なのが「見直しチェックシート」です。

🔍 見直すべき4つのポイント:

1️⃣ 契約種別:電気・ガス会社、プランが最適かどうか

2️⃣ 基本料金:契約アンペア数やガスの口径を見直す

3️⃣ 従量料金:使用量が多い場合、段階制料金の見直し

4️⃣ 解約違約金:プラン変更や乗り換え時のコストを確認

ここが重要!

契約内容を一覧化し、他社の料金プランと比較することで、最もコスパの良い選択が可能になります。

比較サイトを活用すれば、無料で簡単に試算できます。

一人暮らしでできる固定費節約術【電気代/ガス代/水道代の即効ワザ】

この章では、一人暮らしならではの「光熱費の固定費削減術」をご紹介します。

電気・ガス・水道といった毎月必ずかかる費用を、“ちょっと工夫”するだけで減らせるんです。

特に、契約プランの見直しや、日常の使い方を変えることで、月数千円、年間数万円の節約も十分可能ですよ。

例えば、シャワーの使い方を変える/エアコン設定を見直す/給湯温度を調整するなど、小さなアクションが積み重なります。

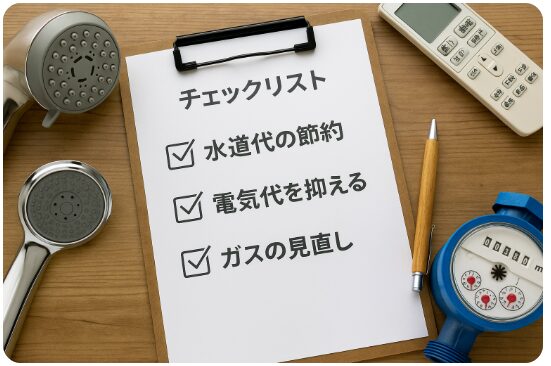

今回は、

・水道代節約のポイント

・電気代を抑える具体的なコツ

・ガス契約&使い方の見直し方法

の3つの観点から、初心者でもすぐ始められる即効ワザをわかりやすく解説します。

つまり、「日々の生活を変えずに、固定費を賢く減らす」ためのチェックリストがこの章に詰まっているということですね!

2-1. 水道代の節約テクニック:節水シャワー/こまめな止水/洗濯頻度と満水運転

水道代の節約は、**「使う量を減らす」+「効率的に使う」**の2本柱で考えるのがコツです。

💧今すぐできる節水ポイント👇

- 節水シャワーヘッドを使えば、年間約5,000円の節約効果

- 歯磨き・食器洗い中の止水で無駄な流しっぱなしを防止

- 洗濯は“満水運転”でまとめ洗いが鉄則

実は、水道代の多くはお風呂・シャワー・洗濯で占められています。

つまり、「使用頻度」と「時間」を減らすだけで即効性があるということですね!

ここが重要!

節水グッズはホームセンターやネット通販で手軽に購入でき、初期費用1,000円で数年使える高コスパ節約術です。

2-2. 電気代を減らす方法:待機電力カット/エアコン設定/LED・インバーター家電

電気代は「小さな工夫の積み重ね」が大きな節約になります。

特に一人暮らしでは、待機電力やエアコン設定がカギです。

⚡節約のコツはこちら👇

- 使わない家電のコンセントは抜く(待機電力削減)

- エアコンの設定温度は夏28℃・冬20℃を目安に

- 照明をLEDに変更し、インバーター家電に切り替える

さらに、電気会社を比較して**「従量電灯」から「時間帯プラン」**へ変更するだけでも、電気代が下がる場合があります。

ここが重要!

エアコン1台でも、1℃の温度設定差で年間約1,000円の差が生まれます。

「快適さを保ちながら効率的に使う」ことが節約のポイントです。

2-3. ガス料金のプラン見直し:都市ガス⇔プロパン比較/給湯温度/追い焚き回数削減

ガス代は、契約プランや使い方を少し変えるだけで大きく変わります。

特にプロパンガスの場合、料金設定が業者ごとに異なるため、見直しの余地が大きいんです。

🔥ガス代節約のポイント👇

1️⃣ 都市ガス⇔プロパンの料金差を比較(切替で月1,000円以上安くなる場合も)

2️⃣ 給湯温度を42℃→40℃に変更するだけで消費量を約10%削減

3️⃣ 追い焚きは必要な時だけに。保温時間を減らすだけでも節約効果大

また、複数のガス会社を比較できるサイト(ガスチョイス)を活用すれば、無料で最適プランを見つけることができます。

ここが重要!

「契約内容+使い方」の両面を見直すことで、ガス代の固定費を2段階で削減できるということですね。

企業が実践する固定費削減の方法【BtoB光熱費・ファシリティ最適化】

企業経営において、固定費の削減=利益率向上の最短ルートです。

中でも、光熱費や施設運営コスト(ファシリティ費)は、見直し次第で年間数百万円単位の改善効果を生み出すこともあります。

特に近年は、電気代の高騰やカーボンニュートラル対応により、**「省エネ×コスト最適化」**が経営課題として注目されています。

そのため、単なる節電ではなく、空調制御・デマンド監視・照明LED化などの実践的な省エネ施策が求められています。

さらに、エネルギー管理のDX化による自動制御やピークカット、ESCO事業やサプライヤー交渉など、企業ならではの取り組みも効果的です。

この章では、実際の成功事例を交えながら、**「BtoB視点での固定費削減ノウハウ」**をわかりやすく解説します。

つまり、経費を減らしながら企業価値を高める最先端のコスト戦略が学べるということですね。

3-1. 省エネ診断×業務改善の実践例:空調最適化/デマンド監視/照明LED化

まず取り組むべきは、省エネ診断による現状分析です。

使用電力量・稼働時間・空調負荷をデータ化することで、無駄を“見える化”できます。

💡改善の実践例👇

- 空調自動制御による温度最適化

- デマンド監視システム導入でピークカット

- 蛍光灯からLEDへ変更(消費電力最大60%削減)

これらは導入コストがかかるように見えて、1〜2年で投資回収できるケースも多いんです。

ここが重要!

省エネは「節約」ではなく「利益を生む投資」。

企業の持続的成長に直結する固定費マネジメントと言えます。

3-2. 人件費を含めたコスト削減:エネルギー管理のDX化/自動制御/ピークカット

次に注目したいのが、DX(デジタル化)によるエネルギー管理です。

IoTやAIを活用し、設備を自動制御することで、人件費と光熱費を同時に削減できます。

⚙主な取り組み例👇

- 電力使用の自動制御(AIスケジューリング)

- データ連携によるエネルギー可視化と自動レポート化

- 需要ピークを事前に予測して使用量を抑制(ピークカット)

特に製造業やオフィスビルでは、管理工数の削減+光熱費10〜15%削減の効果が出ています。

ここが重要!

人件費を減らさずに「エネルギー管理の効率化」で成果を上げることが、次世代の固定費削減モデルです。

3-3. 成功事例に学ぶ見直しポイント:電力切替・ESCO/サプライヤー交渉術

企業が固定費を減らすには、契約の見直しと交渉力も欠かせません。

🏢 成功企業の事例👇

- 電力自由化により新電力へ切り替え→年間500万円削減

- ESCO(エネルギーサービス会社)導入→初期費用ゼロで省エネ設備化

- 複数サプライヤーに見積り依頼し、価格競争を誘発

また、契約期間・単価調整・需要予測を明確にすることで、長期的なコスト安定化も実現します。

ここが重要!

固定費削減は交渉とデータの積み重ね。

企業も個人も、“見直す習慣”を持つことで経済的なゆとりを得られます。

サブスクリプションの見直し【固定費ダイエットの基本】

サブスクリプション(定額サービス)は便利な一方で、**気づかぬうちに家計を圧迫する“隠れ固定費”**になっていることがあります。

動画配信、音楽、クラウド、アプリ課金などを合わせると、毎月1万円以上払っている人も少なくありません。

つまり、サブスクを放置しておくことは、知らないうちに「小さな出費の積み重ね」で損している可能性があるということです。

だからこそ今、「固定費ダイエット」の第一歩としてサブスクの見直しが欠かせません。

この記事では、

✅ 本当に必要なサービスを選ぶ判断基準

✅ 無駄を減らすサブスク管理テクニック

✅ 解約や比較に便利な節約アプリ紹介

までを具体的に解説します。

ここが重要!

サブスクは「使わない月が続いたら即見直す」ルールを作ることで、年間数万円の節約につながります。

4-1. 本当に必要なサービスの選び方:利用頻度/重複機能/年払い割引の有無

実は、「安いから」と契約したサブスクほど、使わないまま放置される傾向があります。

そのため、まずは“利用頻度”で判断するのが基本です。

📋見直しの3ステップ👇

1️⃣ 過去3か月で使っていないサービスをリストアップ

2️⃣ 同じ機能のアプリやサイトが重複していないか確認

3️⃣ 月払いより“年払い割引”があるなら変更を検討

ここが重要!

使っていないサブスクを解約するだけで、年間1〜3万円の節約につながることも珍しくありません。

4-2. 無駄を減らす管理テク:サブスク台帳/自動更新オフ/更新月リマインド

サブスクを賢く管理するには、**「見える化+自動化」**がポイントです。

💡おすすめの管理方法👇

- サブスク台帳を作成(Googleスプレッドシートや家計簿アプリでOK)

- 自動更新設定をオフにして手動管理に変更

- 更新月をスマホのカレンダーに登録してリマインド設定

これだけで「いつの間にか更新されていた!」という失敗を防げます。

さらに、無料期間終了後に課金が始まるサービスもあるため、初回登録日をメモしておくのも重要です。

ここが重要!

管理できていないサブスクは、“気づかない出費”として固定費を圧迫する最大の原因になります。

4-3. 節約に役立つおすすめアプリ:家計管理/料金比較/解約サポート

最近は、サブスクの見直しを自動でサポートしてくれる便利なアプリも登場しています。

📱おすすめアプリ👇

- マネーフォワード ME:口座連携でサブスク支出を自動検出

- Subs(サブス):サブスク一覧を管理・更新日を通知

- 解約サポート系アプリ(例:SmartCancel):ボタン一つで解約代行

ここが重要!

こうしたツールを使えば、手間をかけずに固定費を月1,000〜3,000円削減できます。

節約は「我慢」ではなく、「仕組み」で継続させる時代です。

通信費の見直しと節約方法【格安SIM・光回線・セット割】

スマホやインターネットの通信費は、家計の中でも意外と見直し効果が大きい固定費です。

毎月の支払いが当たり前になっているため、気づかないうちに**“払いすぎ”状態**になっているケースも多く見られます。

特に近年は、格安SIMや光回線の競争が進み、同じ通信品質でも月3,000円以上節約できるプランが増えています。

通信費を抑えるには、キャリアやプランを変えるだけでなく、家族割・セット割・学割などの組み合わせを活用するのがポイントです。

この記事では、

✅ 格安SIMのメリット・デメリット

✅ 光回線・ホームルーターの最適な選び方

✅ 通信費を下げるプラン比較と活用術

をわかりやすく解説します。

つまり、「今の通信環境を変えずに月額を減らす」具体的な方法を、初心者でも実践できる形で紹介していきます。

5-1. 格安SIMのメリット・デメリット:容量/回線混雑/かけ放題の要否

格安SIM(MVNO)は、大手キャリアの回線を借りてサービスを提供しているため、品質を保ちつつ低価格を実現しています。

📶格安SIMの主なメリット👇

- 月額料金が1/3〜1/2に削減可能(例:7,000円→2,000円台)

- 不要なオプションを外して“自分仕様”にカスタマイズ

- 契約縛りなし・解約金なしの柔軟さ

ただし、昼休みなど混雑時間帯の速度低下や、かけ放題オプションの制限には注意が必要です。

ここが重要!

「通話を多く使う人」や「通信速度を重視する人」は、楽天モバイル・IIJmio・mineoなどの準キャリア型格安SIMを選ぶのが安心です。

5-2. インターネット契約の見直し:光回線/ホームルーター/マンション一括

ネット回線も、ライフスタイルに合わせて選ぶ時代です。

使用頻度・住居環境・通信量をもとに、自分に合ったプランを選びましょう。

🏠主な選択肢👇

- 光回線(戸建・マンション):通信安定性が高く、仕事や動画視聴に最適

- ホームルーター:工事不要・引越しが多い人におすすめ

- マンション一括回線:住居全体で契約されている場合は費用を確認

ここが重要!

回線契約は一度見直すだけで、年間2〜3万円の節約も可能です。

特に「使っていないオプション(セキュリティ・動画特典など)」は即チェック!

5-3. 月額を抑える通信プラン比較:家族割・光回線セット割・学割/年割

通信費をさらに抑えるには、割引の掛け合わせがポイントです。

💡おすすめの組み合わせ👇

1️⃣ 家族割:家族で同キャリアにまとめると1人あたり最大1,000円引き

2️⃣ 光回線セット割:スマホとネットを同社にすると月1,000〜2,000円引き

3️⃣ 学割・年割プラン:学生・社会人問わず特典やポイント還元あり

ここが重要!

各社のキャンペーンは時期ごとに変わるため、半年ごとのプラン見直しが節約のコツです。

比較サイトで価格.com最新情報をチェックしてみましょう。

住宅ローンの見直しで固定費を減らす【借り換え・金利タイプ最適化】

住宅ローンは家計の中で最も大きな固定費の一つ。

だからこそ、金利や返済方法を見直すだけで年間数十万円の節約になる可能性があります。

近年は低金利が続く中で、他行への借り換えや金利タイプの変更によって、返済総額を減らせるケースが増えています。

特に、変動金利→固定金利への切り替えや、繰上返済の活用は家計安定化に直結するポイントです。

また、返済方式や団体信用生命保険(団信)の内容、疾病保障付きプランなども見直すことで、安心とコストのバランスを最適化できます。

この記事では、

✅ 金利タイプ別の見直し効果

✅ 借り換えのタイミングと損益分岐点

✅ 条件別の最適ローン選び方

をわかりやすく解説します。

つまり、「住宅ローン=一度組んだら終わり」ではなく、“定期点検すれば家計が変わる”費用ということですね。

6-1. 金利見直しの効果:変動→固定/固定期間選択/諸費用と損益分岐

住宅ローンを見直す際にまず考えるのが、**「金利タイプの最適化」**です。

変動金利から固定金利へ切り替えることで、返済の安定性を高められます。

💡見直しポイント👇

- 変動→固定:金利上昇リスクを回避したい人におすすめ

- 固定期間選択型:10年固定など中期プランでバランス重視

- 諸費用(事務手数料・保証料)を含めた損益分岐点を計算

例えば、借入残高3,000万円・残期間25年で、金利が0.5%下がると総支払額で約300万円削減できるケースもあります。

ここが重要!

「手数料を払っても得か?」をシミュレーションで可視化することが、成功のカギです。

6-2. 返済方式の違い:元利均等/元金均等・返済猶予/繰上返済の使い分け

住宅ローンの返済方式によって、返済スピードと利息負担が変わります。

📊主な返済方式👇

- 元利均等返済:毎月の支払い額が一定で安定型

- 元金均等返済:早期に元金を減らせるが初期負担が大きい

- 繰上返済:利息を大幅にカットできる節約ワザ

また、出産や転職などで一時的に返済が厳しい場合は、返済猶予制度の活用も検討を。

ここが重要!

繰上返済は「返済期間短縮型」を選ぶと、総支払利息を最大30%削減できる可能性があります。

6-3. 条件別の最適ローン選び:団信/疾病保障/手数料型 vs 金利上乗せ型

同じ金額を借りる場合でも、団信(団体信用生命保険)や手数料方式の違いで実質負担は変わります。

🏠見直すべき条件👇

- 団信の種類:がん・三大疾病など付帯内容を確認

- 手数料型 vs 金利上乗せ型:短期返済なら手数料型が有利

- ネット銀行 vs 店舗型銀行:金利差だけでなくサポートも比較

ここが重要!

住宅ローンは「最安金利」だけで選ばず、総コスト(利息+保険+手数料)で比較するのが正解です。

比較サイト(例:モゲチェック)を使えば、自分に合うプランを簡単に試算できます。

保険料の見直しで家計を最適化【不要保障のカットと最小限設計】

保険は「もしもの備え」として大切ですが、実は加入しすぎや重複契約によって家計を圧迫しているケースが少なくありません。

特に、更新型の医療保険や貯蓄型保険は長期的に見るとコストが大きく、見直すだけで年間数万円の固定費削減につながります。

まず大切なのは、今入っている保険の内容を正確に把握すること。

掛け金の家計比率や、保障内容の重複、目的とのズレを「見える化」することが第一歩です。

また、住宅購入・結婚・出産などのライフイベントに合わせて、必要な保障額を再計算することも重要。

保険は“入ったら終わり”ではなく、“定期的に調整する家計コントロールツール”なんです。

この記事では、

✅ 保険見直しの判断ポイント

✅ 家計と保障バランスの最適化方法

✅ 無駄を省くシンプルな保険設計術

をわかりやすく紹介します。

つまり、「守るための保険」が「家計を圧迫する保険」にならないようにする実践ガイドです。

7-1. 解約・減額の判断ポイント:重複保障/貯蓄性保険のコスト/更新型の見直し

まず最初に確認すべきは、重複している保険がないかどうかです。

🔍見直しチェックリスト👇

- 勤務先の団体保険と個人保険が重複していないか?

- 更新型保険(10年ごとに保険料アップ)に注意!

- 貯蓄性保険の利回りが低ければ、掛け捨てに切り替えるのもあり

ここが重要!

「保険は万一の備え」ですが、払いすぎは“リスク”そのもの。

家計に合わない保障は、早めの見直しが得策です。

7-2. 家計簿×保険の可視化:掛け金比率/目的別(医療・死亡・火災・自動車)

保険を最適化するには、**家計とのバランスを“見える化”**することが大切です。

💡見直しのステップ👇

1️⃣ 家計簿アプリで「保険料」をカテゴリ登録

2️⃣ 各保険の目的(医療・死亡・自動車など)を明確化

3️⃣ 収入に対して保険料が10%を超えていないか確認

つまり、「守るべきリスク」に優先順位をつけて、目的別に必要最小限へ整理するのがポイントです。

ここが重要!

保険は“安心の買いすぎ”になりやすい分野。

家計簿と連動させることで、無駄を客観的に見直せます。

7-3. 必要保障額の再計算:ライフイベント/住宅購入/子どもの年齢で調整

ライフステージが変われば、必要な保障額も変わります。

📆再計算のタイミング👇

- 住宅購入時:団信加入で死亡保障を減らせる

- 子どもの独立後:教育費保障の削減が可能

- 老後期:医療保障を手厚くし、死亡保障を最小限に

ここが重要!

保険は“一度入って終わり”ではありません。

3〜5年ごとに見直すことで、支出を最適化しつつ必要な安心だけを残せるのです。

比較サイト(例:保険見直し本舗)などを活用して、今の自分にぴったりのプランをチェックしてみましょう。

家賃の見直しと削減の交渉術【更新・住み替え・共益費】

家賃は家計の中でも最も大きな固定費の一つ。

しかし、「更新時に見直すだけ」で月1万円以上の節約につながるケースもあるんです。

特に最近は、物価上昇の一方で空室率が高まっており、家賃交渉や住み替えのチャンスが広がっています。

築年数や断熱性能、光熱費を含めた「総コスト」で比較すると、見た目の家賃よりもお得に住める物件も少なくありません。

また、近隣相場を調べて交渉材料を用意したり、長期入居の意向を伝えることで、管理会社や大家との交渉成功率がアップします。

さらに、シェアハウスやルームシェアを検討すれば、家賃を大幅に抑えつつ生活コストも分担可能です。

この記事では、

✅ 家賃を抑えるための見直しポイント

✅ 賃料交渉の具体的テクニック

✅ シェア・住み替えの判断基準

をわかりやすく解説します。

つまり、「住む場所を変えずに家計を軽くする」ための実践的な家賃最適化術です。

8-1. 住居タイプ別コスト:築年数/断熱性能/光熱費を含む総コストで比較

「家賃の安さ」だけで物件を選ぶと、光熱費が高くつく場合があります。

特に築年数の古い建物は、断熱性が低く冷暖房費が増える傾向に。

🏠住居タイプ別の特徴👇

- 新築・築浅物件:家賃は高めだが光熱費が安く済む

- 築20年以上の物件:断熱性能が低く、冷暖房費が割高

- リノベ済み物件:家賃と光熱費のバランスが良い

つまり、「家賃+光熱費」でトータルコストを比較することが重要です。

ここが重要!

節約の目的が「総支出の削減」であるなら、家賃の安さだけに惑わされないことが成功の秘訣です。

8-2. 賃料交渉のテクニック:近隣相場・空室率・長期入居メリットの提示

家賃の交渉は、タイミングと根拠がカギです。

更新時や空室が多い時期は、家主側も交渉に応じやすい傾向があります。

💡家賃交渉のポイント👇

1️⃣ 近隣の相場を調べて根拠を持つ(SUUMO・HOME’Sなどで確認)

2️⃣ 長期入居の意向を伝える(安定した入居者は大家にとって魅力)

3️⃣ 共益費や駐車場代など“付帯費用”も交渉対象にする

「このエリアの平均より高いので再検討したい」と丁寧に伝えるだけでも印象が違います。

ここが重要!

“値引きのお願い”ではなく、“合理的な提案”として伝えることで、交渉成功率が上がります。

8-3. シェアハウス/ルームシェアの可否:費用/プライバシー/契約リスク

家賃を抑える最も効果的な方法の一つがシェアハウスやルームシェアです。

ただし、安さの裏に「リスク」も潜んでいるため注意が必要です。

👥検討ポイント👇

- 費用面:家賃・光熱費・ネット代込みで月3〜5万円程度に抑えられる

- プライバシー面:個室の有無・共有スペースのルールを要確認

- 契約面:トラブル防止のため「名義・退去条件」を明確に

ここが重要!

短期的に家賃を下げたい場合は有効ですが、長期的には生活環境とのバランスを優先しましょう。

「家賃削減+快適さ」の両立が理想です。

水道料金の節約術と実践例【自治体比較・節水グッズ・使い方】

水道料金は毎月の固定費の中でも意外と見落とされがちですが、工夫次第で年間1〜2万円の節約も可能なんです。

特に、節水グッズの導入や使い方の改善は即効性が高く、誰でもすぐに始められる家計改善ポイントです。

たとえば、節水シャワーヘッドを使うだけで年間約5,000円の節約効果が期待できます。

また、蛇口の泡沫器(アダプター)やトイレタンクの節水アイテムを組み合わせれば、無理なく水道代を下げることができます。

さらに重要なのが、水道メーターの確認。

漏水や使いすぎの兆候を早期に発見すれば、「知らぬ間に高額請求」になるリスクを防げます。

自治体によって水道料金や基本料金の差が大きいため、減免制度や節水支援策を調べることも効果的です。

この記事では、節水アイテムの使い方から自治体比較まで、今日から実践できる水道代節約術を具体的に紹介します。

9-1. 節水アイテム活用:節水シャワーヘッド/泡沫器/タンク内節水

節水グッズは、一度の購入で長期的な節約効果があるコスパ最強のアイテムです。

🚿おすすめ節水グッズ👇

- 節水シャワーヘッド:最大50%の水量カットで年間5,000円以上の節約

- 蛇口用泡沫器(エアレーター):少ない水でもしっかり洗える

- トイレタンク内の節水ボール:1回の流量を減らし水の無駄を防止

ここが重要!

どれもホームセンターで1,000〜3,000円程度で購入でき、導入初月から効果を実感できるのが魅力です。

9-2. 水道メーターの見方:漏水チェック/使用量ピークの把握と是正

「なんとなく水道代が高い…」という場合、漏水や使いすぎが原因の可能性も。

🔎確認ステップ👇

1️⃣ 家中の蛇口をすべて閉める

2️⃣ メーターのパイロット(赤いコマ)が回っていないか確認

3️⃣ 回っていればどこかで水漏れ発生中

また、使用量のピーク時間帯(朝・夜)を把握して、シャワーや洗濯のタイミングをずらすだけでも節水効果があります。

ここが重要!

定期的にメーターを確認することで、“無意識の浪費”を防ぐ習慣が身につきます。

9-3. 自治体ごとの水道料金差と対策:口径/基本料金/減免制度の確認

水道料金は全国一律ではなく、自治体ごとに大きく異なります。

同じ使用量でも、地域によっては年間1万円以上の差が出ることもあります。

💧確認ポイント👇

- 基本料金・従量料金の違いを比較(市区町村の公式サイトで確認可能)

- 口径サイズ(13mm・20mm)で料金が変わるため、必要以上の口径は見直しを

- **減免制度(多子世帯・障がい者世帯・低所得者向け)**の適用を確認

ここが重要!

水道代の節約は“自分の努力+地域の制度”の両輪で成り立ちます。

まずは自治体の水道局サイトをチェックし、自分の家庭に合う制度を活用しましょう。

結論

光熱費や固定費の見直しは、**「収入を増やすよりも早く家計を改善できる最強の節約法」**です。

水道・ガス・電気料金の契約内容を整理し、不要なサービスや割高プランを減らすだけで、月5,000円、年間6万円以上の節約も十分可能です。

さらに、格安SIMや保険、住宅ローンなどの大きな支出を定期的に見直すことで、“支出の自動ダイエット”を仕組み化できます。

特に今は電気・ガス代の高騰や物価上昇が続く時代。

「どこをどう減らすか」を把握し、アプリやシミュレーターを使って可視化することが家計改善の第一歩です。

また、企業においても、DX化や省エネ対策で光熱費×人件費の同時削減が実現可能。

個人・法人を問わず、固定費最適化は“節約”ではなく“経営戦略”と言えます。

今日からできることは、契約内容を確認し、使っていないサービスを一つ解約すること。

それだけで「お金が貯まる家計」に一歩近づけます。

つまり、見直しは一度きりではなく、継続的に更新してこそ成果が出るということですね。

少しの意識と行動が、将来の安心につながります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント