住宅ローンって難しそう…そう感じていませんか?

実は、基本をおさえれば初心者でもスムーズに理解できるんです。

このガイドでは、住宅ローンの種類や金利の違い、借入の流れ、返済方法、控除や借り換えのコツまでをわかりやすく解説します。

「どれが自分に合ってるの?」「変動金利と固定金利、どっちが得?」といった疑問もスッキリ解消!

さらに、銀行の選び方・シミュレーションの活用法・繰り上げ返済や団信の基礎など、初心者がつまずきやすいポイントにも丁寧に触れています。

ここが重要!

- 住宅ローンの金利は選び方次第で数百万円の差になる

- 確定申告や年末調整を活用すれば節税効果も大

- ネット銀行とメガバンクの違いを理解して、自分に合ったローンを選ぶのが成功の鍵!

これから住宅購入を検討している方は、まずこの記事を読んで基礎知識を固めておきましょう!

住宅ローンの基礎知識|初心者が必ず知るべきポイント

住宅ローンを検討するとき、まず理解しておきたいのが「基本の仕組み」です。

仕組みを知らずに契約してしまうと、後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔することもあります。

この章では、住宅ローンの基本的な仕組みや用語の意味、返済方法の違いなどを初心者向けにわかりやすくまとめました。

特に、「固定金利と変動金利の違い」「元利均等返済と元金均等返済の特徴」は多くの方が迷いやすいポイント。

それぞれのメリット・デメリットをしっかり比較して、自分に合った返済計画を立てるヒントをお届けします。

ここが重要!

住宅ローンは“理解してから選ぶ”が正解です。

この章を読めば、金融機関の説明もすんなり理解できるようになりますよ。

1-1. 住宅ローンとは?初心者でも分かる仕組みを解説

住宅ローンとは、マイホームを購入するための長期的な借り入れのことです。

借りたお金は、毎月の分割払いで返済していきます。

つまり簡単に言うと、「家を買うために金融機関からお金を借りて、数十年かけて少しずつ返していく」仕組みですね!

ここが重要!

- 返済期間は通常35年が主流

- 借入先は銀行、信用金庫、ネット銀行などさまざま

- 金利タイプや返済方式によって、総返済額が大きく変わる

住宅ローンは、「借金」ではあるものの、将来の資産形成にも直結する重要な金融商品です。

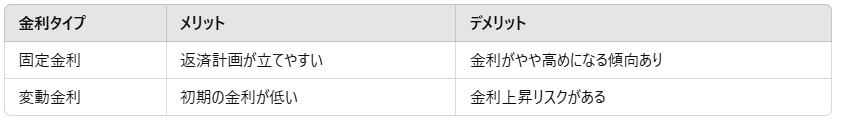

1-2. 「固定金利」と「変動金利」の違いとメリット・デメリット

住宅ローンの金利には主に2種類あります。

それが固定金利と変動金利です。

- 固定金利:借入時から返済終了まで金利が一定

- 変動金利:半年ごとに金利が見直されるタイプ

つまり、将来の金利上昇リスクを抑えたい人は「固定」、**今の低金利を活かしたい人は「変動」**を選ぶことが多いですね!

それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです:

ライフプランや将来の収入見通しを踏まえて、最適な選択をしましょう。

1-3. 元利均等返済・元金均等返済の特徴と選び方

返済方法にも2つのタイプがあります。

- 元利均等返済:毎月の支払い額(元金+利息)が一定

- 元金均等返済:元金の返済額が一定で、支払額は徐々に減っていく

「どっちがいいの?」と悩むかもしれませんが、**安定した家計管理を重視するなら「元利均等」**がおすすめです。

一方、**利息総額を減らしたいなら「元金均等」**の方が有利なケースもあります。

ここがポイント!

- 元利均等:毎月の支出が安定する

- 元金均等:返済初期は負担が重いが、利息が少なくて済む

シミュレーションをしながら、家計に合った返済方法を選んでいきましょう!

住宅ローン金利の種類とシミュレーション方法

住宅ローン選びで最も重要なポイントのひとつが「金利の種類」です。

金利によって返済総額が大きく変わるため、正しい知識と判断力が家計を守るカギになります。

この章では、金利の種類(固定・変動)ごとの特徴や、金利の過去の推移と今後の見通しをわかりやすく解説。

さらに、誰でも簡単に使える金利シミュレーションのやり方や、金利が安い銀行の比較方法も紹介します。

「どの銀行がいいの?」「今借りて損しない?」と悩んでいる方も安心。

このパートを読めば、自分に合った金利プランと銀行を選ぶ自信がつきますよ。

2-1. 住宅ローンの金利推移と今後の見通しを詳しく解説

実は、住宅ローン金利はこの数十年で大きく変化しています。

バブル期は8%超え、現在は1%前後と超低金利時代なんです。

2025年以降はインフレ・金融政策の影響で、金利が上昇する可能性もあるといわれています。

ここが重要!

- 金利が1%上がるだけで、総返済額は数百万円増えることも

- 今後は固定金利で早めに抑える人も増加中

最新の金利動向は、各銀行の公式サイトや住宅金融支援機構のデータでチェックしましょう。

2-2. 金利シミュレーション活用法|返済額を簡単に計算する方法

「実際にいくら払うのか知りたい!」という方には、金利シミュレーションツールが便利です。

ネット上の無料ツールで、借入額・金利・期間を入力するだけで返済額をすぐに試算できます。

使い方はとっても簡単!

- 借入金額(例:3,000万円)を入力

- 金利(例:1.2%)を設定

- 返済期間(例:35年)を選ぶ

- 「計算する」ボタンをクリック!

毎月の返済額だけでなく、総返済額や利息の合計も表示されるので、家計の見通しが立てやすくなります。

2-3. 金利が安い銀行ランキング|おすすめ銀行の比較と選び方

「金利はできるだけ低い方がいい」と思いますよね?

そのとおりです!ただし、金利だけでなく手数料やサービス内容もチェックが必要なんです。

おすすめは以下のような銀行です。

- 住信SBIネット銀行:変動金利が業界最安水準

- auじぶん銀行:スマホ完結で手続きが楽

- 三菱UFJ銀行:信頼性と店舗対応に強みあり

ここがポイント!

- ネット銀行は金利が安いけど、自分で手続きが必要

- メガバンクは安心感があるけど、金利はやや高め

「どちらがいいか」は、自分のライフスタイルと手続きのしやすさで選びましょう!

初心者でも失敗しない住宅ローンの借入方法

「住宅ローンって、そもそもいくら借りられるの?」

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

実は、年収・勤続年数・頭金の有無などによって、借入可能額は大きく異なります。

この章では、住宅ローンの借入に関する基本的な流れや、年収・勤続年数別の目安金額を紹介。

また、資金計画に欠かせない頭金の考え方や初期費用の内訳、さらに審査に通りやすい銀行の選び方までわかりやすく解説します。

ローン審査で落ちてしまった場合の対処法も取り上げるので、「審査が不安…」という方も安心ですよ!

3-1. 「いくら借りれる?」年収や勤続年数別の借入可能額の目安

実は、年収だけでなく勤続年数や職業、他の借入状況も審査の対象になります。

ざっくりとした目安としては以下の通り:

- 年収400万円 → 借入可能額:約3,000万円

- 年収600万円 → 借入可能額:約4,500万円

- 年収800万円 → 借入可能額:約6,000万円

ここがポイント!

- 借入限度は「年収の6〜7倍」が目安

- 車や奨学金など他の借金があると減額されることも

まずは自分の年収でどれくらい借りられるのか把握することが大切です!

3-2. 頭金の割合と初期費用|失敗しない資金計画の立て方

「頭金ってどれくらい必要?」と気になりますよね。

基本的には、物件価格の10〜20%程度が目安です。

ただし、最近はフルローン(頭金ゼロ)も可能なケースがあります。

それでも注意したいのが、以下の初期費用です:

- 登記費用、印紙税

- 火災保険・保証料

- 仲介手数料

合計で100万円〜200万円は見ておくと安心です。

ここが重要!

頭金が少ないと返済負担が重くなります。

可能であれば、無理のない範囲で用意しておくと安心ですね!

3-3. 住宅ローン審査に通りやすい銀行と落ちた場合の対策方法

審査に不安を感じている方も多いと思いますが、

実は銀行によって審査基準が大きく違うんです。

審査に強い銀行の特徴:

- ネット銀行はAI審査でスピード重視

- 地方銀行は地域密着で相談しやすい

- フラット35は非正規雇用でも通る可能性あり

審査に落ちた場合の対策は?

- 別の銀行に申し込む

- 頭金を増やして再挑戦

- ペアローンや収入合算で借入額を増やす

落ちたからといって諦めなくてOK!

選び方と対策次第で、チャンスはまだまだありますよ!

住宅ローン控除(減税)の完全ガイド【確定申告・年末調整】

住宅ローンを組むと、実は税金の負担を軽減できる制度があるんです。

それが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。上手に活用すれば、毎年数十万円単位の還付を受けられる可能性も!

このパートでは、まず控除制度の基本と節税メリットをやさしく解説。

さらに、初年度の確定申告で必要な書類や手順も詳しく紹介します。

「年末調整でどう処理すればいいの?」と迷う方に向けて、2年目以降の申請方法もしっかりフォロー。

税金を正しく減らし、返済にゆとりを持たせるヒントをぜひチェックしてみてください。

4-1. 住宅ローン控除の基礎知識と節税メリットを簡単に解説

住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の0.7%を最長13年間、所得税などから差し引ける制度です。

例えば、年末残高が3,000万円なら、最大で年間21万円も戻るんです!

※控除額は年収や住宅の種類によって異なります。

ここが重要!

- 対象は「新築・中古問わず要件を満たす住宅」

- 返済期間10年以上・床面積50㎡以上などの条件あり

節税できる分、実質の住宅コストがかなり軽くなるので活用しない手はありません!

4-2. 初年度の確定申告のやり方と必要書類を分かりやすく解説

実は、控除を受けるには初年度だけ確定申告が必要なんです。

サラリーマンでも、ここだけは手続きを忘れずに!

必要な書類はこのとおり:

- 住宅借入金等特別控除の計算明細書

- 住宅ローンの年末残高証明書

- 源泉徴収票

- 売買契約書や登記事項証明書

ステップ形式でやると簡単です!

- 国税庁のe-Taxサイトにアクセス

- 指示に従って書類をアップロード・記入

- 印刷して提出 or 電子申告

提出は2月〜3月の確定申告期間中に済ませましょう!

4-3. 住宅ローン控除の年末調整|2年目以降の手続き方法

「毎年確定申告しなきゃいけないの?」と思うかもしれませんが、

2年目以降は会社の年末調整で自動的に処理できます!

必要なのは「住宅借入金等特別控除申告書」と「残高証明書」だけ。

これを会社に提出すれば、源泉徴収時に控除が反映されます。

ポイントは以下のとおり:

- 控除期間は最長13年(※条件あり)

- 転職・引越しをしたら再度申告が必要な場合も

忘れると損なので、11月頃には書類をチェックしておきましょう!

住宅ローンの繰り上げ返済|メリットと注意点を詳しく紹介

住宅ローンの返済中、「余裕ができたら早めに返したい」と考える方も多いですよね。

そんなときに活用できるのが繰り上げ返済という方法です。

実は、繰り上げ返済を行うことで利息を大幅にカットできたり、返済期間を短縮できたりと、資金に余裕がある人には大きなメリットがあります。

しかし、タイミングや方法を間違えるとかえって損をするリスクも。

この章では、繰り上げ返済の基本の仕組みから、実践的なシミュレーションの使い方、

さらに「いつやるのがベストか?」というタイミングまで初心者にもわかりやすく解説します。

5-1. 繰り上げ返済の仕組みとシミュレーションを簡単に解説

繰り上げ返済とは、通常の返済とは別に一括でまとまった額を返す方法です。

その結果、利息の軽減や返済期間の短縮が可能になります。

シミュレーションで簡単に効果が見えるのも特徴!

例:残り25年、残債2,000万円、1.2%のローンに100万円返済すると…

- 期間短縮型 → 約1年返済期間短縮+利息節約数十万円

- 返済額軽減型 → 月々の支払いが数千円〜1万円減る

どちらを選ぶかはライフプラン次第!

5-2. 繰り上げ返済のメリット・デメリット|いつ行うべきか

ここがポイント!

【メリット】

- 総支払額を減らせる

- 返済期間を短縮できる

- 精神的な安心感がある

【デメリット】

- 手元資金が減る

- 手数料がかかる銀行もある

- 控除額が減る可能性もある(ローン控除中は要注意!)

つまり、「住宅ローン控除が終わってから」「貯蓄に余裕があるとき」がベストタイミングなんです!

5-3. 繰り上げ返済で失敗しないための注意点と最適なタイミング

「返せるときに返せばいいでしょ?」と思いがちですが、

実はタイミングを間違えると損することも…!

注意したいポイント:

- 控除期間中に返すと、控除額が減る可能性あり

- 一部返済に対応していないローン商品もある

- 資金をすべて返済に使うと生活に支障が出ることも

最適なタイミングは?

- 控除期間終了後(13年目以降)

- 教育資金や老後資金とバランスを見ながら

- 手数料がかからないネット銀行なら気軽に実行可

「返せるから返す」ではなく、将来を見据えて返す判断が大切です!

住宅ローンの借り換え完全マニュアル|メリットと注意点

「毎月の返済額を少しでも減らしたい…」そう思ったことはありませんか?

実は今のローンを見直すことで、数十万円単位の節約が可能になるケースもあります。

そのカギを握るのが「住宅ローンの借り換え」です。

借り換えとは、現在のローンをより条件の良いローンに変更すること。

金利の低下や返済期間の見直しで家計の負担を軽くできるチャンスなんです。

この章では、借り換えのメリット・デメリットから、具体的なシミュレーション方法、さらにベストなタイミングやおすすめ銀行の選び方までわかりやすく解説します。

無理なく家計を見直したい方は、ぜひチェックしてください!

6-1. 住宅ローン借り換えとは?メリットやデメリットを詳しく解説

住宅ローンの借り換えとは、今借りているローンを別の金融機関に乗り換えることです。

実は、金利差がわずかでも総返済額が大きく変わるんです!

【メリット】

- 金利が下がることで利息が大幅に減る

- 返済期間の見直しも可能

- 月々の負担が軽くなる

【デメリット】

- 諸費用がかかる(登記費用、保証料など)

- 審査に時間がかかる

- 借り換え後に控除が使えなくなるケースも

ここが重要! 借り換えは「金利差1%以上」「残期間10年以上」が効果大とされます!

6-2. 借り換えシミュレーションで節約効果を計算する方法

借り換えの判断には、シミュレーションが不可欠です。

今のローンと借り換え先で、どれだけ差が出るのかを比較しましょう。

【ステップ】

- 現在のローン残高・金利・残期間を確認

- 借り換え先の金利と条件を入力

- 総返済額・利息額の差額を比較する

おすすめの無料ツール:

- 住宅金融支援機構の借り換えシミュレーション

- 各銀行のWebローン診断サービス

節約効果が100万円を超えることもありますよ!

6-3. 借り換えのベストタイミングとおすすめ銀行ランキング

借り換えはタイミングを逃すと損をすることもあります。

では、いつ実行するのがベストなのでしょう?

【借り換えの適正タイミング】

- ローン残高1,000万円以上

- 残り返済期間10年以上

- 金利差が0.5%以上ある場合

おすすめ銀行(2025年現在):

- 住信SBIネット銀行:変動金利0.3%台〜、手数料安め

- auじぶん銀行:繰上返済がスマホで完結

- 楽天銀行:団信もセットでコスパ良し

「借り換えでどれくらい得か?」を知るだけでも価値があります!

団体信用生命保険(団信)とは?種類・必要性を初心者向けに解説

住宅ローンを借りるとき、ほとんどの人が加入するのが**「団体信用生命保険(団信)」**です。

万が一の病気や死亡時に、ローン残高がゼロになる心強い仕組みなんです。

ですが、団信にはさまざまな種類があり、**「どれを選べばいいの?」**と迷う人も多いですよね。

三大疾病・がん・八大疾病など、補償の範囲や保険料の差も大きなポイントになります。

この章では、団信の基本から加入メリット、さらに団信なしのローン選択肢まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

家族を守りながら、賢く住宅ローンを組むための知識をしっかり学んでいきましょう!

7-1. 団信とは?仕組みと必要性を初心者向けに解説

団信とは「団体信用生命保険」の略で、ローン契約者が亡くなった場合、残債がゼロになる保険です。

つまり、万が一のときに家族にローン返済の負担を残さないのがポイント!

【団信の基本仕組み】

- 死亡・高度障害などで保険金が支払われる

- 保険料はローン金利に含まれていることが多い

- 一部、金利とは別に支払うケースもあり

住宅購入者のほぼ全員が加入しています!

7-2. 三大疾病・八大疾病・がん団信の特徴と加入のメリット

最近は、保障内容が手厚いタイプの団信も増えてきました!

【主な種類と違い】

- 三大疾病団信:がん・心筋梗塞・脳卒中をカバー

- 八大疾病団信:三大+肝疾患・腎不全・糖尿病なども補償

- がん団信:がん診断で保険適用、早期発見でも対象になることも

メリットは明確です:

- 医療費+住宅費のダブル負担を防げる

- もしものときに、家計が破綻しにくい

- 保険料が金利に上乗せされるだけで完結!

保険としての安心感も高く、人気の高いオプションです。

7-3. 団信なしの住宅ローンは可能?注意点とリスク解説

団信は必須ではなく、一部の金融機関では任意加入も可能です。

ですが、団信に入らない場合は相応のリスクと対策が必要です。

【団信なしのリスク】

- 万が一のとき、家族がローンを背負うことに

- 団信未加入だと、住宅ローン控除を受けられないケースも

どうしても加入できない場合(持病など)は、以下の方法も検討できます:

- 民間の生命保険で代替カバー

- フラット35(一部団信なしでもOK)を利用

- 保証人・担保の設定を強化する

団信は、住宅ローンの「命綱」ともいえる存在なんです!

ネット銀行 vs メガバンク|住宅ローン選びのポイント比較

住宅ローンを選ぶ際に多くの人が悩むのが、**「ネット銀行とメガバンク、どっちを選べばいいの?」**という点です。

金利の安さや手続きの手軽さではネット銀行が人気ですが、信頼性や相談のしやすさではメガバンクも根強い支持がありますよね。

実は、それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的に応じた選び方が重要なんです。

自分のライフプランや返済スタイルに合った金融機関を選ぶことで、無理のない住宅ローン返済が実現できます。

この章では、主要ネット銀行とメガバンクの特徴を比較しながら、あなたにぴったりの選び方を丁寧に解説していきます。

8-1: 低金利時代における融資と借入の注意点

住宅ローンを検討する際に注意すべきポイントの一つは、低金利時代における融資と借入の注意点です。現在の金利が低い状況では、融資を受ける際の金利が抑えられますが、長期的な視点での返済計画が必要です。

金利が上昇した際にも返済が可能な予算内かを考慮し、借入額や返済期間を適切に設定することが重要です。また、低金利の魅力に惑わされず、将来の金利変動に備えた資金計画をしっかりと立てることがポイントです。

8-2: 資金運用と危機管理の重要性

住宅ローンを活用した不動産投資において、資金運用と危機管理は非常に重要です。投資用の物件を購入する際には、将来的なキャッシュフローを考慮した資金運用計画を立てることが必要です。

さらに、突発的な支出や収益の減少などの危機に備えたリスク管理策を用意することも大切です。しっかりとした資金運用計画と危機管理策を持つことで、安定した不動産投資を実現することができます。

8-3: 自己資金投入と資産回収の効果的なバランス

最後に、自己資金投入と資産回収の効果的なバランスについて考えてみましょう。住宅ローンを活用した不動産投資においては、自己資金をどの程度投入するかが重要な要素となります。

過度な借入によって返済負担が大きくなるリスクを回避するためにも、自己資金の適切な投入が必要です。また、投資物件の資産回収を効果的に行うためには、適切な時期や方法を考えることも重要です。

自己資金と借入のバランスを考慮し、資産回収のタイミングを見極めることで、不動産投資の成功につなげることができます。

住宅ローンの選び方について、低金利時代の注意点、資金運用とリスク管理の重要性、自己資金と借入のバランスに焦点を当ててご説明しました。これらのポイントを押さえて、賢い不動産投資を行い、安定した資産形成を目指してみてください。どうぞ、お役立てください。

住宅ローン完済後の手続きと住宅ローンの今後の展望

住宅ローンを無事に完済したら、「これで一安心!」と思いますよね?

でも、完済後にもやるべき手続きがいくつかあるんです。例えば、抵当権の抹消手続きや、固定資産税の見直しなどは忘れずにチェックしておきたいポイントです。

さらに、完済後の住宅をどう活用するかも重要なテーマ。

実は、資産としてどう活用するかで将来の家計に差が出るんです。

そして今後の住宅ローン金利の動向も気になるところですよね。

2025年以降の金利予想や経済動向を踏まえた対策を知っておくことで、次の一手が見えてきます。

この章では、完済後の手続き・活用法・将来の住宅ローン展望をわかりやすく解説していきます。

9-1: 月々の家賃回収と継続的な管理方法

住宅ローンの選択において重要な要素の一つは、月々の家賃回収と継続的な管理方法です。適切なローンを選ぶことで、家賃収入がローン返済に充てられるようになります。

また、不動産投資の成功は賃貸収入の継続性にかかっているため、管理会社の選定や空室リスクのマネジメントも重要です。適切な住宅ローンを選択することで、積極的な不動産投資を行う上での安定感を確保できます。

9-2: 不動産価値の維持とリフォームのコツ

住宅ローン選びにおいて、不動産価値の維持とリフォームのコツも考慮すべきポイントです。投資物件の価値は、適切なリフォームやメンテナンスによって向上します。

ローン選択時には、将来的な価値向上の見込みやリフォームの余裕を考慮して適切な支出計画を立てることが大切です。不動産投資の長期的な成功を目指すなら、不動産価値の維持と向上を意識した住宅ローンを検討しましょう。

9-3: 成功率を高めるコラム:最新市場動向を読む技術

不動産投資の成功を高めるためには、最新の市場動向を読む技術が不可欠です。投資用不動産の需要や供給、地域特性の変化などを把握し、それに合わせた住宅ローンを選択することが重要です。

成功する投資家は市場の変化に敏感であり、的確に対応できる能力を持っています。最新の情報をキャッチアップして、住宅ローン選びから不動産投資の成果を最大化しましょう。

このノウハウを活かして、住宅ローンの種類と選び方について理解を深め、不動産投資の成功に近づきましょう!不動産市場で賢く立ち回り、将来の安定を築くための一歩として、このガイドを活用してみてください。豊かな資産形成を目指す皆様の成功を応援しています!

結論

住宅ローンは人生で最も大きな買い物の一つです。金利タイプ・返済方法・借入額・控除制度・借り換えのタイミングなど、知っているか知らないかで数百万円の差が出ることもあります。

本記事では、初心者の方でも安心して住宅ローンを選べるよう、基礎知識から金利比較・控除制度・団信・銀行選び・完済後の手続きまで、あらゆる視点から詳しく解説しました。

ここがポイント!

- 固定と変動金利の選び方に迷ったら、「ライフプランに合わせたシミュレーション」が鍵

- 繰り上げ返済や借り換えは、「タイミング」と「手数料」に注目

- ネット銀行とメガバンクは、目的別に比較して選ぶのが賢明

この記事を読んだあなたは、住宅ローンに関する正しい判断基準と選び方を手に入れたはずです。今日からできることは、まずシミュレーションと金利の比較から始めてみること。

「将来の不安を減らし、安心してマイホームを持つ」ために、この記事の知識をぜひ実践してくださいね。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント