インフレーションはニュースでよく聞く言葉ですが、「実際に何が起きているのかよく分からない」という方も多いですよね。実は、インフレは物価が上がるだけでなく、お金の価値、賃金、家計、金融市場など私たちの生活すべてに影響を与える重要なテーマなんです。

さらに、日本と海外ではインフレの原因やスピードが異なり、エネルギー価格や為替の動き、国際情勢によって状況が大きく変化します。だからこそ、インフレの仕組みと歴史を理解しておくことが、資産を守るうえでとても大切になります。

このブログでは、初心者でも理解しやすいようにインフレーションの基本、世界と日本のインフレ推移、原因、経済との関係、そして個人ができるインフレ対策まで分かりやすく整理して解説していきます。

つまり、「インフレを正しく理解すれば、お金の守り方と増やし方が一気に見えてくる」ということですね。

インフレーションとは 物価上昇の定義と意味をわかりやすく解説

インフレーションは「物価が上がること」とよく言われますが、実はその背景には複数の要因があり、家計にも企業活動にも大きく影響する重要な経済現象なんです。特に日本では近年、エネルギー価格や円安の影響で物価が上昇し、日常の生活費にまで影響が広がっていますよね。

インフレを理解するためには、まず「物価指数」や「インフレ率」といった基礎的な指標の意味を押さえることが欠かせません。これらの指標は、どれくらい物価が変動しているかを客観的に測るためのものです。さらに、インフレと反対の「デフレ」は、物価が下がり続ける状態を指し、経済に異なる影響を与えます。

この記事では、インフレの定義と仕組み、基本的な指標の読み方まで、初心者でもスッと理解できるようにやさしく解説していきます。つまり、「インフレの基礎を知るだけで、経済ニュースが一気にわかりやすくなる」ということですね。

1-1. インフレとは簡単に 物価指数とインフレ率の基本概念

実は、インフレーションの正体は「物価の平均値が上がること」なんです。

ここで出てくるのが 物価指数(CPI) と呼ばれる指標。簡単に言えば、生活に必要なモノやサービスの価格をまとめて数字にしたものです。

インフレ率は、この物価指数がどれくらい変動したかを示す数値。

ポイントとしては次の通りです。

・物価指数は生活に身近なモノの値段を集計した指標

・インフレ率は物価指数の変動率

・数字が高いほど物価が上昇している状態

ここが重要!

インフレ率を理解すると「なぜ家計が苦しく感じるのか」が見えるようになります。

1-2. インフレとデフレの違い 何が家計と企業に影響するのか

インフレの反対が デフレーション(物価が下がり続ける状態) です。

つまり、インフレはお金の価値が下がり、デフレはお金の価値が上がるということですね。

家計への影響は次の通りです。

・インフレ → 生活費が上がり、実質賃金が下がりやすい

・デフレ → 物価は下がるが、賃金も下がりやすく景気が停滞

企業の視点では、

・インフレ → 売上は増えるがコストも増える

・デフレ → 売上が伸びにくく投資が減る

ここが重要!

インフレ・デフレの違いを知ると、「今の経済がどの方向に動いているか」が判断しやすくなります。

1-3. インフレ率の算出方法 CPI PCE コア指数の見方

インフレ率の計算には複数の指標がありますが、最も有名なのが CPI(消費者物価指数) です。

これは消費者が日常的に購入する商品やサービスの価格を測るものです。

ほかにも、

・PCE物価指数(個人消費支出)

・コア指数(食品とエネルギーを除いた指数)

があります。

ポイントを整理すると、

・CPIは生活者の負担を測る指標

・PCEは政策判断に使われることが多い

・コア指数は物価の基調を判断するための指標

ここが重要!

複数の指数を見ることで「一時的な値上がり」か「持続的なインフレ」かを判断できます。

インフレーションの歴史 世界と日本のインフレ率推移

インフレーションは、単なる「物価上昇のニュース」ではなく、世界の歴史や経済危機と深く結びついています。実は、過去のインフレ局面を知ることは、これからの経済の動きを理解するヒントにもなるんです。特にハイパーインフレーションの事例は、物価が短期間で急騰したことで国全体が混乱した象徴的な出来事として知られていますよね。

日本でも、バブル崩壊後のデフレ期から近年の物価上昇局面まで、インフレ率は大きく変化してきました。食料やエネルギー価格の上昇、世界情勢の変化などが、私たちの日常生活に影響を与えています。

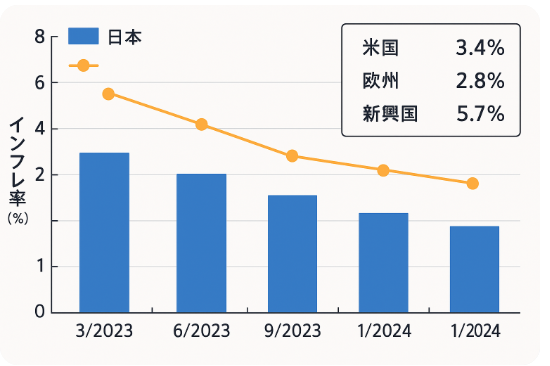

さらに、アメリカや欧州、新興国ではインフレのスピードや原因が異なり、世界全体のトレンドを見ることも大切です。

この記事では、世界と日本のインフレの歴史をやさしく整理し、現在の状況を理解しやすいように解説します。つまり、「過去を知るほど未来が読みやすくなる」ということですね。

2-1. 過去のインフレ事例 ハイパーインフレーションの教訓

実は、インフレが暴走すると「ハイパーインフレーション」と呼ばれる状態に陥ります。

代表例は、戦後ドイツのワイマール共和国や、近年のジンバブエ。

物価が一日に何倍にもなり、紙幣が紙くず同然になってしまいました。

主な特徴は次の通りです。

・通貨の信用が失われる

・価格が毎日上昇するため生活が崩壊する

・政府の財政がコントロールできなくなる

ここが重要!

どの国でも「通貨の信用が失われたとき」にハイパーインフレが起きます。

適切な金融政策がいかに重要かを教えてくれる歴史的な事例です。

2-2. 日本のインフレ史 バブル崩壊から現在までの物価動向

日本では、バブル崩壊後に長いデフレ期が続きましたよね。

物価が上がらず、企業の賃金も伸びにくくなり、経済全体が停滞する時期が続きました。

しかし、二〇二〇年代に入ってから状況が一変。

エネルギー価格の上昇や円安を背景に、物価が大きく上がり始めました。

ポイントは次の通りです。

・バブル崩壊後はデフレが長期化

・二〇二〇年代は食品・エネルギーを中心に物価上昇

・賃金の伸びが追いつかないことが課題

ここが重要!

日本のインフレは世界と比べて緩やかですが、家計への影響は確実に広がっています。

2-3. 世界のインフレトレンド アメリカ 欧州 新興国の比較

アメリカや欧州では、日本よりも早くインフレが加速しました。

背景には賃金上昇、需要回復、エネルギー供給の混乱があります。

特徴を整理するとこうなります。

・アメリカ → 賃金と消費が強くインフレが加速しやすい

・欧州 → エネルギー依存が高く価格高騰の影響を受けやすい

・新興国 → 通貨安や情勢不安でインフレが急激になりやすい

ここが重要!

国ごとにインフレの原因が違うため、世界の動きを比較することで「日本の立ち位置」が見えてきます。

インフレの原因 コストプッシュとデマンドプルを整理

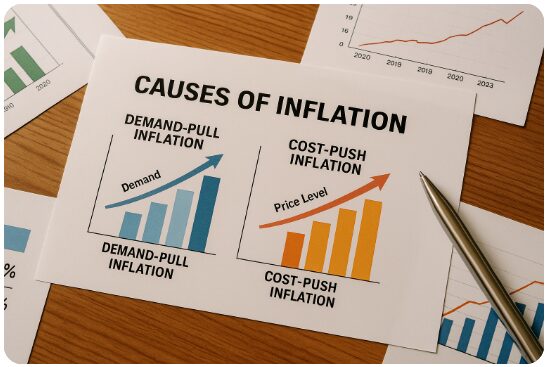

インフレーションが起きる理由は一つではなく、実は複数の要因が重なり合って発生しています。ニュースで「需要が増えて物価が上がる」「原材料が高騰して値上げが続く」といった言葉を耳にすることがありますよね。これらはそれぞれ デマンドプルインフレ と コストプッシュインフレ と呼ばれ、性質も原因もまったく違います。

デマンドプルは、簡単に言うと「買いたい人が増えて価格が上がる」現象。一方でコストプッシュは「作るためのコストが増えて値上げせざるを得なくなる」状態を指します。どちらも企業の価格設定や家計の負担に直接影響するため、そのメカニズムを理解しておくことはとても重要です。

さらに、円安や国際情勢の変化、原油・天然ガスといったエネルギー価格の高騰もインフレを加速させる大きな要因になっています。

この記事では、こうした複雑なインフレ要因を初心者でも分かりやすく整理し、「なぜ今物価が上がっているのか」をスッと理解できるように解説していきます。

3-1. 需要と供給 デマンドプルインフレのメカニズム

デマンドプルインフレとは、簡単に言うと「買いたい人が増えて物が足りなくなることで、価格が上がる」現象です。

こんな場面で起きやすくなります。

・景気が良くなって消費が増える

・企業の投資が活発になる

・国全体の需要が供給を上回る

つまり、「需要>供給」の状態がインフレを押し上げるということですね。

ここが重要!

デマンドプルは景気の強さを反映しており、必ずしも悪いインフレではありません。

3-2. 原材料高 賃金上昇 物流 コストプッシュインフレの要因

一方で、コストプッシュインフレは「作るためのコスト」が上がることで発生します。

代表的な要因は次の通りです。

・原油やガスなどエネルギー価格の高騰

・海外からの輸入コストの上昇

・人件費の上昇

・物流の停滞

実は、二〇二〇年代の日本のインフレはこのコストプッシュ型が中心なんです。

ここが重要!

コストプッシュは家計に負担が直接かかるため、対応が難しいインフレです。

3-3. 国際情勢と為替 円安インフレ エネルギー価格の影響

国際情勢が変わると、エネルギー価格や為替レートが大きく動きます。

円安になると輸入品の価格が上がり、国内の物価全体を押し上げる流れにつながります。

ポイントは次の通りです。

・円安は輸入品を割高にする

・エネルギー価格の高騰はすべての物価に影響

・国際情勢の不安定さはインフレを加速させやすい

ここが重要!

日本はエネルギーの多くを輸入に頼っているため、世界情勢の影響を受けやすい構造にあります。

インフレと経済の関係 金利 株価 不動産はどう動く

インフレーションが進むと物価が上がるだけでなく、実は金利や株価、不動産といった資産全体に大きな影響が広がっていきます。ニュースで「利上げ」「住宅ローン金利の上昇」「株価の変動」が取り上げられるのは、すべてインフレと密接につながっているからなんです。

適度なインフレは経済にプラスの効果がありますが、行き過ぎると生活コストが上昇し、家計の負担が増えてしまいますよね。このバランスが非常に重要で、中央銀行が金融政策で調整している理由もここにあります。

また、金利が上昇すると株式や債券、不動産の価格がどう変わるかも気になりますよね。資産ごとの動きを知っておくと、投資判断や家計管理にも役立ちます。

この記事では、インフレと経済の関係を初心者でもわかりやすく整理し、資産価格や生活への影響を具体的に解説します。つまり、「インフレを理解すると経済ニュースの見え方が変わる」ということですね。

4-1. 経済成長とインフレ 適度な物価上昇は良いのか悪いのか

実は、インフレには「良いインフレ」と「悪いインフレ」があります。

適度なインフレは、企業の売上拡大や賃金上昇につながり、経済を活性化させます。

こんな状態ならプラスに働きやすくなります。

・賃金が物価の伸びに追いついている

・企業の投資が活発

・消費が堅調で経済全体が成長

逆に、悪いインフレは次のような特徴があります。

・物価だけ上昇し賃金が追いつかない

・生活必需品が急騰して家計が圧迫

・企業の投資が慎重になり景気が停滞

ここが重要!

インフレは「賃金と物価のバランス」が最も大事なんです。

4-2. インフレと資産価格 金利上昇が株式と債券に与える影響

インフレが進むと、中央銀行は物価を抑えるために金利を引き上げます。

金利が上がると、資産価格にも大きな影響が出てきます。

主な変化は次の通りです。

・株式 → 将来価値の割引率が上がり、株価が下がりやすい

・債券 → 既存の債券価格が下落

・不動産 → ローン金利が上がり買い手が減少し値動きが鈍化

つまり、金利上昇は資産全体の評価に影響するということですね。

ここが重要!

インフレ局面では「金利の方向性」を見るだけで投資判断が大きく変わります。

4-3. 生活への影響 物価上昇と家計の実質所得 消費行動の変化

物価が上がると、同じ給料でも買える量が減るため、実質所得が低下します。

これが家計にとって最も負担になる部分です。

よくある変化を挙げると次の通りです。

・外食やレジャーなどの支出を控える

・安価な商品への買い替えが進む

・ポイント還元や節約サービスの利用が増える

ここが重要!

インフレが家計に与える影響は「気づかないうちに購買力が下がっている」ことです。

インフレーションの現在地 日本と海外のインフレ率を比較

インフレーションを正しく理解するためには、「今どれくらい物価が上がっているのか」を把握することがとても大切ですよね。実は、日本と海外ではインフレ率の動きが大きく異なり、その理由には賃金水準、エネルギー価格、金融政策などさまざまな要因が関係しています。だからこそ、最新データを読み解きながら比較することに意味があります。

特に二〇二五年のインフレ率は、日本でも海外でも大きなテーマとなっており、家計や投資判断にも直結する重要な指標になっています。日本では食料やエネルギーの価格上昇が続き、賃金とのバランスも注目されています。一方で、アメリカや欧州、新興国では物価の上昇スピードや原因がまったく違うため、比較することで世界全体の流れが見えてきます。

この記事では、日本と海外のインフレ率をやさしく整理し、現状を客観的に理解できるように解説していきます。つまり、「インフレの現在地を知ることで、これからの備えがしやすくなる」ということですね。

5-1. 2025年のインフレ率の見方 月次データの読み解き方

インフレ率を見るとき、まず押さえるポイントは「どの指数を見るか」です。

代表的なのは次の三つです。

・CPI(消費者物価指数)

・コアCPI(生鮮食品除く)

・エネルギー除くコアコアCPI

実は、毎月のデータを見るときのコツがあります。

・前月比の変化を見る(短期の傾向)

・前年比を見る(年間トレンド)

・エネルギーと食品の動きを別に見る

ここが重要!

インフレ率は「どの指数が動いたのか」を分けて理解することで軸がブレません。

5-2. 日本のインフレ状況 賃金 物価 食料 エネルギーの動き

日本のインフレは食品・日用品・エネルギー価格の上昇が中心です。

賃金の伸びが追いついていないことが問題視されています。

特徴を整理するとこうなります。

・食品 → 値上げが続き家計の圧迫要因

・エネルギー → 為替と国際情勢の影響が大きい

・賃金 → 物価上昇に対して上昇率が弱い

ここが重要!

日本では「賃金と物価のギャップ」がインフレ耐性を弱くしています。

5-3. 海外との比較 アメリカインフレ率 欧州 新興国との違い

アメリカや欧州は、急激なインフレを経験し、その後の利上げで落ち着きを取り戻しています。

一方、新興国は通貨安とエネルギー依存度の高さから、物価上昇が長引きやすい傾向があります。

世界の特徴をまとめると次の通りです。

・アメリカ → 利上げ効果でディスインフレ傾向

・欧州 → エネルギー高の影響を受けやすい

・新興国 → 金融政策が弱くインフレが長引きやすい

ここが重要!

世界の動きを比較すると「日本のインフレは外部要因に左右されやすい」ことがよく分かります。

個人ができるインフレ対策と資産運用のポイント

インフレーションが続くと、日々の支出が増えたり、貯金の価値が目減りしたりと不安になりますよね。実は、こうした物価上昇に備えるためには、個人レベルで取れる対策がいくつもあり、早めに動くほど家計へのダメージを抑えられるんです。特に、インフレに強い資産を知っておくことは資産防衛の第一歩になります。

さらに、家計の固定費を見直すだけでも「インフレに負けない生活」が作れることをご存じですか?無駄な支出を抑えつつ、必要な部分にお金を残すことで、物価が上がっても余裕を保ちやすくなります。

そして見逃せないのが、中央銀行の金融政策です。利上げや量的引き締めはニュースでよく聞きますが、実はこれらがインフレ対策や資産運用に直結しています。

この記事では、インフレに強い資産、家計の備え方、金融政策の読み解き方をやさしく整理して解説します。つまり、「知識があればインフレは怖くない」ということですね。

6-1. インフレに強い資産 金 不動産 株式 インフレ連動債の基礎

実は、インフレに強い資産には共通点があります。

「価値が落ちにくい」「価格に物価上昇が反映されやすい」という特徴があることです。

代表的な資産は次のとおりです。

・金(ゴールド) → 実物資産であり、物価上昇時は買われやすい

・不動産 → 建築費の上昇が価格に反映されやすい

・株式 → 企業の売上が増えれば株価も上がりやすい

・インフレ連動債 → インフレ率に応じて元本が増える

つまり、インフレ局面では「実物資産」と「成長する企業への投資」が強いということですね!

ここが重要!

ひとつの資産ではなく、複数を組み合わせることでインフレに耐えるポートフォリオになります。

6-2. 家計で備える 価格上昇下の固定費見直しと節約術

家計を守るために効果が大きいのは、実は「固定費の見直し」です。

物価上昇時は変動費よりも、毎月決まって払う費用を下げる方が効率的です。

特に見直すべき項目は次のとおりです。

・通信費(格安SIM)

・保険(不要な契約の削減)

・サブスク(月額サービスの整理)

・電気・ガス(プラン変更や節電)

さらに、節約術として効果が高いのはこれです。

・ポイント還元の高い決済を活用

・特売・まとめ買いを習慣化

・家計簿アプリで支出を可視化

ここが重要!

節約は「我慢する」ではなく、「ムダを見つけて消す」ことがポイントです。

6-3. 金融政策の読み方 利上げ 量的引き締めが与える影響

インフレ対策では、中央銀行の金融政策を知っておくことも大切です。

金利がどう動くかで、住宅ローン、株価、為替まで影響が広がります。

押さえるべきポイントはこちらです。

・利上げ → 借入が増えるため株価は下がりやすい

・利下げ → 景気刺激で株価は上がりやすい

・量的引き締め(QT) → 市場の資金が減り、金融資産が下落しやすい

つまり、金融政策の方向を知るだけで「次に何が起こりやすいか」が見えてくるんです。

ここが重要!

投資判断は「金利が上がるのか下がるのか」を一番の手がかりにするとブレません。

生活への影響を具体化 お金の価値と賃金の関係

インフレーションが続くと、「給料は同じなのに生活が苦しくなった」と感じますよね。実はその理由こそが、お金の価値と賃金の関係にあります。物価が上がるのに賃金が追いつかないと、実質賃金が下がり、買える量も減ってしまいます。つまり、数字上の収入は変わらなくても、生活レベルは下がってしまうということなんです。

さらに、物価上昇の環境では、私たちの消費行動も大きく変わります。価格転嫁で食品や日用品がじわじわ値上がりし、ポイント還元やセールを意識して買い物する人が増えていますよね。

そして、住宅・教育・医療のような「大きな支出」にもインフレの影響はしっかり及びます。住宅ローンの金利、学校の学費、医療費の負担など、長期的な支出ほど影響が見えやすくなります。

この記事では、生活に直結するインフレの影響を分かりやすく整理し、日常で何が変わるのかを具体的に解説していきます。つまり、「インフレを知ることで、家計の守り方が見えてくる」ということですね。

7-1. 実質賃金と購買力 物価上昇で何が変わるか

実は、賃金が上がっても物価がそれ以上に上がると、生活は苦しくなります。

これが「実質賃金の低下」です。

影響は次のように現れます。

・食費・日用品の負担が増える

・自由に使えるお金(可処分所得)が減る

・貯蓄に回せる金額が減る

つまり、名目の給料が上がっても、購買力が落ちれば生活が苦しくなるということですね!

ここが重要!

「実質賃金を見る目」を持つと、生活の見直しがしやすくなります。

7-2. 消費者行動の変化 価格転嫁 ポイント還元の活用

物価が上がると、わたしたちの行動も自然と変化します。

最近は価格転嫁が進み、あらゆる商品が値上がりしています。

代表的な行動変化はこちらです。

・ブランドから安価な商品への乗り換え

・ポイント還元率の高い支払い方法を選ぶ

・セール・まとめ買いを重視する

・外食を控え自炊が増える

ここが重要!

インフレ下では「お得情報をつかむ力」が生活に直結します。

7-3. 住宅 教育 医療 日常生活費に及ぶインフレの波

インフレの影響は、生活の基盤にまで広がります。

特に、住宅・教育・医療は避けられない費用のため、長期的な負担が増えやすい分野です。

項目別の影響をまとめるとこうなります。

・住宅 → 住宅ローン金利の上昇で負担増

・教育 → 教材費・給食費・塾代の上昇

・医療 → 医薬品・診療コストの上昇

・生活費 → 食料・光熱費が継続的に上昇

ここが重要!

将来の支出が増える可能性を見越して、早めに「家計の備え」を作っておくことが大切です。

インフレの未来予測 期待インフレ率とシナリオ分析

インフレーションの未来を予測するには、現在の物価動向だけでなく、需給バランスや賃金の持続性、国際情勢、そして中央銀行の政策まで幅広い視点が必要です。実は、インフレの先行きを読むための指標は数多くあり、その中でも「期待インフレ率」は将来の物価上昇を読み解くうえで重要なヒントになるんです。

さらに、二〇二五年以降の物価の動きは、ディスインフレが再び進むのか、それともインフレが続くのかで経済のシナリオが大きく変わります。賃金の伸び、供給制約が解消するかどうか、エネルギー価格が安定するかが大きなポイントですよね。

また、中央銀行がどのような金融政策を取るかも見逃せません。利上げ、量的引き締め、インフレターゲットの調整などの動きは、市場心理や金利、さらには実体経済にも大きく影響します。

この記事では、インフレの未来を読み解くための指標やシナリオをやさしく整理し、将来を見通すためのポイントを分かりやすくまとめていきます。つまり、「インフレの先を読むことで、家計と資産の守り方が変わる」ということですね。

8-1. インフレが進む可能性 需給 供給制約 賃金の持続性

実は、インフレが長期化するかどうかは「需給バランス」と「供給制約」が鍵になります。

特に影響が大きい要因はこちらです。

・需要が強い(消費が旺盛)

・供給が追いつかない(物流停滞・人手不足)

・賃金上昇が続く(サービス価格に転嫁しやすい)

・エネルギー価格が高止まりする

つまり、需要が強くて供給が不足している状況が続くほど、インフレは落ち着きにくいということですね!

ここが重要!

企業の価格転嫁が続くと、家計の負担増が“当たり前”になりやすい点に注意が必要です。

8-2. 2025年以降の見通し ディスインフレ再加速の条件

インフレは永遠に続くわけではありません。

物価の伸びが落ち着く「ディスインフレ」に向かう条件も明確です。

ポイントはこちらです。

・エネルギー価格の落ち着き

・賃金上昇ペースの鈍化

・物流や供給網の改善

・金利上昇による消費の冷え込み

・世界景気の減速

実は、2025年以降は「高止まりしつつゆるやかに鈍化」というシナリオが多く予想されています。

ここが重要!

ディスインフレ局面では、景気が鈍化しやすく、株価にはマイナス要因となる可能性があります。

8-3. 中央銀行の動き インフレターゲットとブレークイーブン

インフレの未来を読み解くには、中央銀行(日本銀行・FRB・ECBなど)の動きが欠かせません。

なぜなら、金利や金融政策がインフレの方向を決める大きな要素だからです。

押さえるべき指標はこちらです。

・インフレターゲット(目標物価上昇率)

・ブレークイーブンインフレ率(市場が予想する将来のインフレ率)

・政策金利(利上げ・利下げ)

・バランスシート縮小(QT)

つまり、中央銀行が「物価を下げにいくのか」「維持しようとするのか」で将来の姿が大きく変わるということです。

ここが重要!

期待インフレ率の動向を見ると、株価・債券・為替の動きまで見通せるようになります。

コラム インフレを正しく恐れ賢く活かす

インフレーションと聞くと「怖い」「家計が苦しくなる」というイメージがありますよね。実は、そのとおりで悪いインフレは私たちの生活にも企業にも大きなダメージを与えます。しかし一方で、インフレの特徴を正しく理解すれば、資産運用のチャンスにつながる場面もあるんです。つまり、「恐れるだけでなく賢く活かす」視点がとても大切になります。

例えば、インフレ局面では強い業種と弱い業種がはっきり分かれます。セクターローテーションという考え方を知っておくと、どの分野が有利かを判断しやすくなりますよね。また、株式以外にも不動産、コモディティなど、インフレに強い資産は複数あります。

さらに重要なのが、研究データや経済指標を読み解く力です。CPIやPCEなどの指標を正しく理解すれば、情報格差を減らし、自分で状況を判断できるようになります。

この記事では、インフレを「正しく恐れつつ賢く活かす」ための視点をやさしくまとめて解説していきます。

9-1. なぜ悪いインフレが問題なのか 家計と企業の視点

悪いインフレとは、賃金が上がらないのに物価だけが上がる状態です。

この状況では、家計も企業も大きなダメージを受けます。

影響は次のとおりです。

・家計の購買力が下がる

・生活費が増えて貯蓄ができない

・企業はコスト上昇に苦しみ利益が減る

・設備投資が減り、経済全体が停滞する

ここが重要!

物価と賃金のバランスが崩れると、国全体が「節約モード」に入り、景気悪化に直結します。

9-2. インフレ局面の投資法 セクター ローテーションの考え方

実は、インフレ局面では「強い業種(セクター)」が明確に分かれます。

投資家は、インフレの進行に合わせて資産を動かす「セクターローテーション」が有効です。

特に強いとされるセクターはこちらです。

・エネルギー

・素材(金属・資源)

・不動産

・生活必需品

・ディフェンシブ株

逆に、金利上昇に弱いのは次の業種です。

・ハイテク

・成長株

・高PER銘柄

つまり、インフレ局面では「値上げがしやすい業種」ほど強くなりやすいということですね!

ここが重要!

インフレと金利の動きを見ながら、強い分野に資産を振り向けるのが効果的です。

9-3. 研究とデータの活用 指標の読み方で情報格差をなくす

インフレ対策では、感覚ではなく「データを見る習慣」が大きな武器になります。

特に見るべき指標はこちらです。

・CPI(消費者物価指数)

・PCE(個人消費支出指数)

・コアインフレ率

・ブレークイーブンインフレ率

・政策金利見通し

こうしたデータは政府・中央銀行・統計サイトで公開されています。

ここが重要!

最新データを正しく読み解けば、投資判断・家計管理・将来設計まで一貫した戦略を持てます。

結論

インフレーションは、家計、企業、投資、そして社会全体の動きと深く結びついた非常に重要なテーマでした。インフレの定義から歴史的な事例、原因の整理、経済への影響、海外との比較、そして個人が取れる対策まで理解できれば、ニュースを見る視点が大きく変わります。つまり、インフレを学ぶことは「お金を守り、お金を増やすための基礎力」を身につけることにつながるんです。

特に、インフレに強い資産を知り、家計の見直しを行い、金融政策の流れを押さえることは、これからの資産形成に欠かせないポイントです。さらに、指標の読み方やデータの活用を覚えれば、情報に振り回されるのではなく、自分で判断できる力が身につきます。

そして大切なのは、難しく考えすぎず 今日からできることを一つ始めること です。家計の固定費を見直す、インフレに強い資産を少しだけ買う、ニュースの経済指標をチェックするなど、小さな行動で未来は大きく変わります。

インフレは怖いものではなく、知識があれば対策できます。学んだ内容をぜひ日々の生活に生かしてみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

コメント