「40代の平均貯金額って、みんなどれくらいあるの?」

そう思ったこと、ありませんか?

実は、平均値と中央値には大きな差があるため、ただ数字を見ただけでは判断が難しいんです。

さらに、独身・共働き・子育て世帯など、ライフスタイルによって必要な貯金額は大きく変わります。

本記事では、統計データ・ライフステージ別の実例・必要資産の逆算方法まで詳しく解説。

加えて、老後資金・教育費・住宅ローンなどの支出イベントも視野に入れた「ストレスなく貯められる仕組み」も紹介しています。

今の貯金額で不安…という方も、この記事で“安心ライン”と“貯め方の設計図”が見えてくるはずです。

40代が“安心できる貯金額”を決める前提|平均・中央値・目安の読み解き方

「うちはちゃんと貯金できてるのかな?」

40代に差しかかると、周囲との貯金額を比べたくなる気持ちが強くなりますよね。

でも実は、平均値や中央値の数字だけを鵜呑みにしても正確な判断はできません。

独身か夫婦か、子どもがいるか、住まいは持ち家か賃貸か――ライフスタイルの違いで「安心ライン」はまったく変わるんです。

この章では、40代の貯金額に関する**「平均値・中央値・理想値」の違いと使い分け方**、

さらに、ライフイベントや手取り年収から逆算した“自分に合った目安”の考え方をわかりやすく解説します。

正しい基準を知ることが、将来の不安を消す第一歩です!

1-1. 40代の貯金額目安:平均値 vs 中央値 vs 理想値の違いと使い分け

平均値と中央値って違うものなんです。

平均は高い人の影響を受けやすく、中央値は真ん中の人の実態が反映されます。

- 平均値 → 高額貯金者がいると上がる

- 中央値 → 多くの人の“中心的な貯金額”

ここが重要!

中央値をベースに、自分の状況に合わせて理想値を調整していくのがリアルなやり方です。

1-2. 手取り年収・家族構成・ライフイベントから逆算する月次貯蓄計画

「月いくら貯金すればいいか?」は逆算で決まります。

つまり、将来必要な金額を目標にして、今の収入から逆に考えるんですね。

ステップ:

- 将来必要な資金を洗い出す

- 手取り年収から“毎月の目標貯蓄額”を設定

- 家族構成に合わせて微調整

実は、これが“安心できる貯金額”の現実的設計なんです。

1-3. 住宅ローン・教育費・老後資金を含む必要金融資産の算出ステップ

40代は特に、住宅ローンや教育費・老後資金が重なりますよね?

だから、それぞれを“必要資金として整理”しておくことがポイントです。

手順:

- それぞれの必要額を見積もる

- 合計を出して“総必要資産”を算出

- 逆算して毎月・毎年の貯金目標を決定

ここが重要!

この3ステップを踏めば、漠然とした将来不安ではなく、**「ただ計画的に準備している」**と実感できます。

40代貯金額の実態比較|独身・共働き夫婦・片働き・子ども人数別

「うちって、他の家庭と比べてどうなんだろう?」

そんな疑問を持ったことがある方、多いのではないでしょうか?

実は、40代の貯金額は独身か既婚か、共働きか片働きか、子どもの人数によって大きく差が出るのが現実です。

同じ「40代」でも、ライフスタイルや家族構成が違えば、貯金ペースも不安要素もまったく変わってきます。

この章では、独身・共働き・片働き・子あり世帯といった分類ごとに、

平均値と中央値の実態、そして貯金ゼロが招くリスクサインや注意点を具体的に解説します。

自分の立ち位置を知ることで、次にやるべき行動が明確になります!

2-1. 独身40代の平均/中央値と“貯金ゼロ”リスクサイン

独身の場合、貯金額にムラが出やすいんです。

- 平均値:約600万円

- 中央値:約300万円

ここが重要!

貯金ゼロの場合、突発的な支出(家電の故障や医療費)で生活が一転してしまうリスクがあります。

独身でも「最低3~6か月分の生活費」を貯めておくと安心ですね。

2-2. 夫婦(共働き/片働き)世帯別の貯蓄状況と可処分所得差

夫婦の場合、収入形態で貯蓄ペースが変わります。

- 共働き世帯の中央値:約1,000万円

- 片働き世帯の中央値:約800万円

共働きは収入が多い反面、保育費や家事分担などのコストもかかります。

可処分所得(自由に使えるお金)がどれくらい残るかが、貯蓄のペースの分かれ目です。

2-3. 子あり世帯(幼児・小中・高校・大学)ステージ別の貯金配分実例

子育て世帯は、ステージごとに資金ニーズが変化します。

例として:

- 幼児期:習い事・保育料で月3~5万円

- 小・中学生期:塾・部活動などで月5~8万円

- 高校期:受験や教育旅行で月8~12万円

- 大学進学期:一時金200~300万円+授業料が必要

ここが重要!

「今どのステージか」を把握し、優先的に資金を積み立てることで、貯金切れの不安が減ります。

貯金が減る/貯まらない原因と対策|支出漏れ・ライフイベント・インフレ

「毎月頑張ってるのに、なぜか貯金が増えない…」

そんな不安を感じている40代の方、多いのではないでしょうか?

実は、**貯金が減ってしまう原因の多くは“見えにくい支出”や“突発的なライフイベント”**にあります。

教育費、住宅ローン、親の介護、さらにはインフレや長寿リスクなど――40代から本格的に直面するコストは予想以上に多いんです。

この章では、貯金が減る原因を「トリガー」として可視化し、6~12か月分の生活防衛資金の備え方や、

**長寿時代を乗り切るための“運用による準備”**まで、実践的な対策をお伝えします。

「減らさない貯金」ができると、将来への安心感がグッと高まりますよ!

3-1. 40代特有の“貯金流出トリガー”チェックリスト(教育・住宅・介護)

40代だと…

- 教育費のピーク

- 住宅ローンの支払い

- 親の介護費用(実親の医療費など)が同時に発生しがちです

📌 対策:

- 各トリガーに対し「必要な金額・時期」を書き出す

- 支出タイミングに合わせて自動積立する

- 親の介護支援制度など公的制度の活用を事前調査

3-2. 6~12か月分生活防衛資金と特別費積立の作り方

生活費が突然必要になったときの安心タンクとして、6~12か月分の“生活防衛資金”があると安心です。

さらに、旅行・車検・冠婚葬祭費用などの“特別費”も計画的に積み立てるのがポイントです。

📌 積立方法:

- 生活費×6か月分を別口座にプール

- 特別費用は年間予算を出して月額積立

- 定期的に見直して“使いすぎ”を防止

3-3. 老後2000万円問題を上回る長寿・インフレリスクへの運用準備

「老後2000万円」だけじゃ不十分な可能性も出ています。

インフレや長寿化により、必要な老後資金はさらに増加傾向です。

📌 運用対策:

- 目標リターンと許容リスクを明確にして投資する

- 低コストのインデックス投資で「インフレに強い資産」を持つ

- 定期的にリスク見直し(例:10年ごとにリスク度合いの調整)

教育費・進学費の年代別準備|幼少期~大学までのコストマップ

子どもの成長に合わせて、教育費は段階的に大きくなっていきます。

特に40代になると、中学・高校・大学と“教育費のピーク”が本格的に訪れるタイミングですよね。

しかし実際は、「いくら必要?」「どのタイミングでどれだけかかるの?」という全体像が見えにくいもの。

その結果、一時金の準備が遅れて教育ローンに頼らざるを得ないケースも少なくありません。

この章では、幼少期から大学入学までの“コストの山”を可視化し、計画的な備え方を解説します。

さらに、学資保険やジュニアNISAなどの積立手段の選び方と比較ポイントも紹介。

教育費は“見える化”と“仕組み化”がカギです!先回りで備えて安心を手に入れましょう。

4-1. 30代後半~40代前半の教育費ピーク曲線と年間目安

実は、教育費の山場は40代に集中しがちなんです。

特に小学校高学年~高校・大学進学期は出費が一気に増えます。

📌 年間の目安

- 小学校:30万〜50万円(公立)/80万〜150万円(私立)

- 中学〜高校:年間50万〜120万円以上

- 大学:入学金+授業料で初年度に100万〜150万円前後

ここが重要!

子どもが成長するタイミングと支出がリンクするので、「◯年後に大きな出費が来る」と逆算して貯め始めることがカギです。

4-2. 学資保険・積立投信・ジュニアNISA活用の比較ポイント

教育費の準備手段は主に3つありますが、それぞれに特徴があります。

📌 比較ポイント

- 学資保険:元本保証あり/利回り低め/契約が固定的

- 積立投信:中〜高リスク/柔軟/インフレに強い

- ジュニアNISA:非課税運用/2023年末で新規終了・継続口座は18歳まで非課税

ここが重要!

保険だけに頼らず、積立投信や非課税制度を併用することで、インフレ対策と資産増が両立できます。

4-3. 大学進学時の一時金対策:入学前後1年の資金カレンダー

大学進学時は「まとまったお金」が一気に必要になります。

特に入学前後1年間の支出がピークになるので要注意。

📌 資金カレンダー

- 高校3年春:予備校・模試・願書代など(5〜10万円)

- 高校3年冬:受験料・交通費・宿泊費(20〜40万円)

- 合格後:入学金+授業料(約100万円前後)+引越し・生活用品費

ここが重要!

「18歳の春までに100〜150万円」を一時金として用意できるように、中学卒業あたりから逆算して積立を始めましょう。

“無理のない”目標貯金額設定|ストレスなく継続する割合と仕組み化

「いくら貯めれば安心なのか分からない…」

そんな不安を感じている40代は少なくありません。

でも、目標貯金額は“明確なゴール”と“ムリのない仕組み”があれば、着実に達成できるんです。

大切なのは、短期(1年)・中期(5年)・長期(老後)という三層で考えること。

また、手取りの何割を貯蓄や投資に回すかを決めておくと、日々の生活にも余裕が生まれます。

この章では、目標金額の立て方・20%ルールの活用法・天引きや自動化による継続術を紹介。

数字に追われる節約ではなく、**「自分らしいペースで安心を積み上げる方法」**をわかりやすくお伝えします。

ストレスゼロの貯金術、今日から始めてみませんか?

5-1. 目標フレーミング:短期(1年)・中期(5年)・長期(老後)の三層化

貯金目標は「期間別」にわけて考えるのが効果的です。

📌 3つの層でフレーミング

- 短期(1年以内):旅行・家電・急な医療費など

- 中期(2〜5年):教育費・車の買い替え・引越し

- 長期(老後):年金補填・持病対応・資産形成

ここが重要!

目的別に口座を分けたり、自動振替の仕組みを整えると、目標に応じたお金の使い分けがしやすくなります。

5-2. 手取りの何割を貯蓄/投資に?(20%ルールと余剰キャッシュ再配分)

「貯金しようと思っても、月末にはお金が残らない…」という人は多いですよね。

実は、“20%ルール”で先に貯める仕組みを作れば、ストレスなく続きます。

📌 実践方法

- 手取り収入の20%を目安に貯蓄・投資へ回す

- 残り80%で生活設計を組み直す

- ボーナスは「6:4」分割(貯蓄6割・自由4割)が◎

ここが重要!

生活を削るよりも、**最初にお金を取り分けておく“先取り型”**が長続きのコツです!

5-3. 給与天引き・先取り自動化・ボーナス按分の成功パターン

貯金の成功者は「自分の意思を使わずに続ける仕組み」を作っています。

自動化すれば、挫折しにくくなります。

📌 仕組み化の手順

- 給与振込と同時に自動振替設定(貯金専用口座へ)

- つみたてNISA・iDeCoの自動引落を先に確保

- ボーナスは手を付ける前に振り分けルールを設定

ここが重要!

“毎月決まった動きでお金が貯まる”状態にすれば、精神的ストレスが激減します。

40代向け主要貯蓄口座&制度活用|普通預金・定期・iDeCo・新NISA

「どこにお金を預ければいいのか分からない…」

そんな悩みを感じたこと、ありませんか?

実は、貯金先や制度の選び方ひとつで“お金の増え方”や“守られ方”が大きく変わるんです。

40代は、生活費・教育費・老後資金と多くの資金ニーズが重なる時期。

だからこそ、普通預金・定期預金・iDeCo・新NISAなどを“目的別に使い分ける視点”が重要です。

この章では、メガバンク・ネット銀行・ゆうちょの活用法から、節税効果のあるiDeCoや新NISAの戦略的な活用術まで徹底解説。

「なんとなく貯める」から卒業して、“仕組みで貯まる家計”を作りましょう!

6-1. 銀行(メガ・ネット・ゆうちょ・楽天)の用途別使い分け戦略

銀行って種類が多くて、どう選べばいいか迷いますよね。

実は、それぞれの**特徴に応じた“使い分け”**がとても大事なんです。

📌 用途別の使い方

- メガバンク(例:三菱UFJ・みずほ):給与振込・住宅ローン管理

- ネット銀行(例:住信SBI・PayPay):高金利・振込手数料無料枠

- ゆうちょ銀行:全国どこでもATM対応・家族との共用管理に便利

- 楽天銀行:ポイント連携・投資信託とセット活用に強みあり

ここが重要!

複数口座を**「引き出し用」「貯金用」「投資連携用」**と役割分担させると、無駄遣いを防げます。

6-2. 定期預金/個人向け国債/積立預金とiDeCo(節税)比較チャート

貯金の手段は多いですが、どれが自分に合うか分かりにくいですよね。

そこで、節税メリットや金利の違いを一覧で比較してみましょう。

📌 主要貯蓄手段の特徴比較

| 項目 | 金利 | 流動性 | 節税効果 |

|---|---|---|---|

| 定期預金 | 0.01〜0.3% | 中(満期まで拘束) | ✕ |

| 積立預金 | 0.01%前後 | 高 | ✕ |

| 個人向け国債 | 0.05〜0.66% | 中〜低(中途解約制限あり) | ✕ |

| iDeCo | 運用次第 | 低(60歳まで引き出せない) | ◎(所得控除) |

ここが重要!

**「使うお金」と「老後のためのお金」**を分けて、それぞれに最適な制度を活用しましょう!

6-3. 新NISA成長投資枠/つみたて投資枠の配分と出口戦略

新NISAの使い方、迷っていませんか?

2つの枠をどう組み合わせるかで、将来の資産成長に大きな差が出ます。

📌 新NISAの構成と活用戦略

- つみたて投資枠(年120万円):長期分散投資向け。積立設定して放置でOK

- 成長投資枠(年240万円):ETFや個別株も対象。値動きを見て使い分け

- 出口戦略:

└ 50代以降に取り崩しシミュレーションを始めておく

└ 定率or定額引き出しを検討(年4%ルールなど)

ここが重要!

「出口」まで考えて枠を使い切ることで、将来の生活費に“困らない老後”が実現します。

資産形成ポートフォリオ|投資信託・ETF・債券・現金バランス最適化

「投資を始めたいけど、何にどれくらい分ければいいの?」

そんな疑問を抱える40代の方にとって、資産の“配分”=ポートフォリオの設計は非常に重要です。

現金・投資信託・ETF・債券など、それぞれ役割が異なります。

また、リスク許容度や家族構成によって、適切なアセットミックスは人それぞれなんです。

この章では、40代向けに推奨されるポートフォリオ例を3パターン提示し、インデックス投資のリターン想定やリスク管理術も解説。

さらに、リバランスやドルコスト平均法、緊急資金の置き方まで含めて“安心できる運用体制”を提案します。

投資は始め方よりも“続け方と守り方”がカギになります!

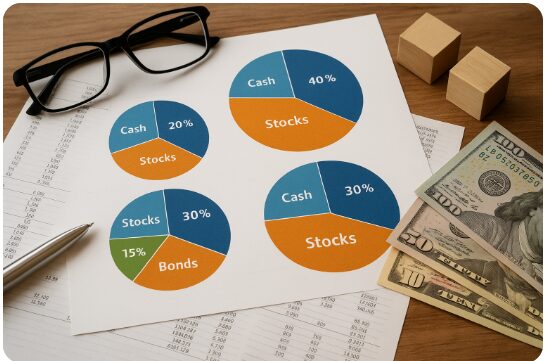

7-1. 40代の推奨アセットミックス例(リスク許容度別3モデル)

実は、投資の失敗は「自分のリスク許容度を無視した運用」が原因だったりします。

まずは、自分の性格に合ったポートフォリオを組みましょう。

📌 リスク別アセットミックス

- 安定型(低リスク):株式20%、債券40%、現金40%

- 標準型(中リスク):株式50%、債券30%、現金20%

- 成長型(高リスク):株式70%、債券20%、現金10%

ここが重要!

資産配分は**「性格」「家計状況」「将来の予定」**で柔軟に調整しましょう。

7-2. インデックス投資の期待リターン/標準偏差と長期複利効果

「インデックス投資って本当に増えるの?」と疑問の方も多いですよね。

でも、時間を味方につけると驚くほどの効果が出るんです。

📌 過去の平均リターン例(世界株式)

- 年平均リターン:約6〜7%前後(インフレ込み)

- 標準偏差:約15〜20%(年ごとの上下動)

📌 複利の威力

- 年7%運用×20年=資産は約4倍に増加

- 元本300万円 → 約600〜1200万円へ成長も可能

ここが重要!

毎月積立+長期保有で、時間を“味方”につけた投資が最強です!

7-3. リスク管理:リバランス周期・ドルコスト・緊急資金の配置

投資で損しないためには、「リスク管理」が最も重要です。

そのためには、定期的なチェックと仕組み化が欠かせません。

📌 リスク管理の3つの柱

- リバランス:年1〜2回、資産割合を見直す(偏りすぎを修正)

- ドルコスト平均法:毎月一定額を積み立てて、買付単価を平準化

- 緊急資金の確保:生活費6か月分+急な出費用口座を別途用意

ここが重要!

“資産を守る”仕組みを作っておけば、暴落時も慌てずに続けられます。

家計見える化とアプリ活用|自動分類・予算管理・貯蓄率モニタリング

「気づいたらお金がなくなっている…」

そんな人にこそ試してほしいのが、家計の“見える化”とアプリの活用です。

最近は、銀行・クレカ・証券口座を一括管理できるアプリが増えており、

使うだけで“貯蓄率”や“無駄な支出”が自動で把握できる時代になっています。

この章では、家計管理アプリの選び方から、貯蓄や投資のKPI(指標)を見える形にする方法、サブスク管理機能での節約術までを解説。

特に40代は、教育費や住宅費などの支出が増えるタイミングだからこそ、

“家計のダッシュボード化”でブレない貯金習慣をつくることが重要です。

アプリ1つで、お金の流れが「数字」として見えてきますよ!

8-1. 家計管理アプリ(銀行連携/カード/証券自動集約)の選び方

実は、家計管理アプリは「連携機能の差」で使い勝手が全然違うんです。

自動連携で“手間なく続く仕組み”を作ることがポイントですよ!

📌 家計管理アプリの選定ポイント

- 銀行・カード・証券口座との連携が自動かどうか

- **支出のカテゴリ分類が賢い(AI仕分け)**か

- 資産の推移グラフや貯蓄率の表示があるか

- よく使われる人気アプリ:

└ Moneytree(UIが洗練)

└ マネーフォワード ME(連携数最多)

└ Zaim(家計簿入力重視)

ここが重要!

「家計を“手で書く時代”は終わり!自動集計×グラフ表示で、意識改革につながります。

8-2. 目標進捗ダッシュボード作成:貯蓄率・投資比率のKPI化

お金の目標って、「なんとなく」で終わりがちですよね。

だからこそ、“見える指標=KPI”として管理することがモチベーションに直結します。

📌 KPI化して可視化すべき指標

- 毎月の貯蓄率(収入に対して何%貯められたか)

- 投資比率(貯蓄・投資のうち、どれだけ投資できているか)

- 生活費・固定費・変動費の構成バランス

📌 ダッシュボード作成のステップ

- 家計管理アプリで毎月の数値を集計

- GoogleスプレッドシートやNotionなどに月次KPIを転記

- グラフや棒グラフで“変化”を確認

ここが重要!

KPIを毎月見ることで、「今月はどうだったか?」が数値でわかり、お金の習慣が育ちます。

8-3. サブスク/固定費アラート機能で“ムダ支出”を即削減する手順

気づかないうちに、サブスクや固定費が積み上がっていませんか?

これを**“通知”で見える化するだけで、ムダを即カット**できるんです。

📌 ムダ支出削減のポイント

- 家計アプリで**「毎月の定額支出」を自動分類**

- サブスク項目にフラグを付けておく(使ってないサービスは即停止)

- 「月1,000円の固定費削減」でも、年1.2万円の節約に!

📌 活用できる機能例(マネーフォワード)

- 定期支払いアラート通知

- 支出カテゴリ別の月次レポート機能

- 年間サブスク一覧の可視化

ここが重要!

「気づいたら課金されてた…」を防ぐだけで、毎月の支出が見違えるようにスリム化します。

収入アップと支出最適化で貯金加速|副業・転職・固定費削減の連携

40代の貯金加速には、「収入を増やす」と「支出を減らす」の両輪が欠かせません。

ただ節約するだけでは限界がありますし、収入を増やしても使い方次第でお金は残りません。

実は、副業やスキル習得による年収アップと、固定費の見直しを組み合わせることで、

貯金ペースを2倍・3倍にできる可能性があります。

この章では、40代でも現実的に実行できる副業や転職戦略、通信費や保険の見直しによるコスト削減、そして「本当に価値ある支出」に再配分するコツを紹介。

年収が大きく伸びなくても、「家計の最適化」で貯金スピードは十分上がりますよ!

9-1. 40代からの年収アップ戦略(リスキリング/副業/資格活用)

年齢を重ねるほど、収入アップが難しく感じますよね?

でも、スキル習得や副業、資格取得で“打ち手”はまだまだあるんです!

📌 年収アップの3つのルート

- リスキリング(IT・デジタル系スキル)で業種転換も可能

- 副業(ブログ・ライター・ココナラ・せどりなど)で+3〜5万円/月も視野

- 資格取得(FP・宅建・簿記など)で昇給や転職成功率UP

ここが重要!

「もう遅い」は思い込み。40代でも“動いた人”が収入アップに成功しています。

9-2. 固定費(通信・保険・住宅ローン)見直しインパクト試算

収入アップも大事ですが、**「支出カットは確実な貯金増」**に直結します。

まずは毎月の“固定費”を見直してみましょう。

📌 主な固定費見直し項目と年間インパクト

- スマホ:格安SIMで月5,000円→1,500円 → 年間4万円節約

- 保険:掛け捨てへ見直し → 年間3〜10万円削減も

- 住宅ローン:借り換えで金利1.2%→0.6% → 月1万円以上減る例も

ここが重要!

**「一度の見直し」で年10万円以上の節約が可能。**放置せずに今すぐチェックを!

9-3. ライフスタイル最適化:“使う価値の高い支出”へ再配分する思考法

節約ばかりでは息が詰まる…そんなあなたに必要なのは、“お金の使い方”の再設計です。

📌 支出の価値を見極めるヒント

- 自己投資や健康、家族との体験は惜しまず使う

- モノより時間・体験にお金を使うと幸福度が高い

- 「ワクワクしない出費」は即見直し対象

📌 実践ステップ

- 1ヶ月の支出を「満足度」で5段階評価

- 満足度1〜2の支出は削減or廃止

- 浮いた分を「価値ある支出」に再配分

ここが重要!

節約よりも**「納得できるお金の使い方」が幸福度も貯金も高めてくれます。**

結論

40代は、教育費・住宅ローン・老後資金など複数の出費が重なる人生のターニングポイントです。この記事では、平均・中央値といった貯金額の目安から、収入・家族構成・ライフイベントを踏まえた**“安心できる貯金額の設計方法”**まで、実践的なノウハウを徹底解説しました。

「現状把握」→「貯金戦略」→「支出の最適化」→「資産運用」までの流れを押さえることで、40代からでも着実に貯金は増やせます。

まずは今日、以下の3つを実行してみましょう。

- 自分の手取りと支出の内訳をアプリで可視化する

- 毎月の先取り貯金額を設定して、自動化する

- 不要なサブスクや保険を1つだけでも見直す

貯金は「できる人のもの」ではなく、「やった人のもの」です。小さな行動が未来の安心につながると信じて、今この瞬間から一歩を踏み出してみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント