オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)は、投資初心者からベテランまで幅広く選ばれる人気のインデックスファンドですよね。実は、その安心感を支えているのが 「純資産総額」 なんです。純資産総額が大きいファンドは資金流入が安定しており、運用効率が高まり、長期投資でも安心して保有しやすいという特徴があります。

また、基準価額や信託報酬といった指標だけでなく、ファンド規模の拡大がコスト低減やトラッキングエラー縮小につながる点も見逃せません。純資産が少ないファンドは、解約が増えた時に安定性を欠くリスクがあるため注意が必要です。

つまり、オルカンを選ぶ際には「利回り」や「手数料」だけでなく、純資産総額の規模と推移を確認することが、長期的な安心感につながる投資判断のポイントとなるのです。

- オルカンとは?基準価額・純資産総額を正しく理解【eMAXIS Slim全世界株式/基準価額/純資産総額】

- 基準価額の分析と影響【オルカン基準価格/チャート/買い時判断】

- 純資産総額の重要性と見極め方【規模/安定性/解約耐性】

- オルカンとS&P500どっち?最新比較【利回り/リスク/為替影響】

- 株式ファンドにおけるオルカンの位置づけ【全世界インデックス/中身/リスク管理】

- オルカンの分配金と複利運用【無分配/再投資/トータルリターン】

- 新NISAでのオルカン活用術【積立/成長投資枠/iDeCo】

- オルカンのチャート分析と見通し【リアルタイム/騰落率/今後10年】

- コスト最小化でリターン最大化【信託報酬/実質コスト/隠れコスト】

- 結論

オルカンとは?基準価額・純資産総額を正しく理解【eMAXIS Slim全世界株式/基準価額/純資産総額】

オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)は、全世界の株式市場に幅広く分散投資できるインデックスファンドとして人気を集めています。投資初心者から上級者まで支持される理由は、「1本で世界中の企業に投資できる」というシンプルさと、低コスト運用の魅力にあります。

さらに、投資信託を選ぶ際に欠かせないのが 基準価額と純資産総額。基準価額は「1万口あたりの価格」を示し、純資産総額はファンドの規模を表す重要な指標です。純資産が大きいほど資金流入が安定し、解約リスクや運用効率の低下を防ぎやすい点が安心材料になります。

つまり、オルカンを正しく理解するためには、銘柄の分散度だけでなく、基準価額・純資産総額・信託報酬といった指標を総合的にチェックすることが大切だということですね。

1-1: オルカンの定義と特徴【全世界インデックス/構成銘柄・地域比率/日本除くとの違い】

実は、オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)は「全世界株式インデックス」に連動した投資信託なんです。

1本で米国・日本・欧州・新興国など数千銘柄に分散投資できるのが大きな魅力。投資初心者でも世界中の株式にまとめて投資できるんです。

オルカンの特徴:

- 世界の株式市場をまるごとカバー

- 米国の比率が高いが、日本や中国、新興国も含まれる

- 「日本を除くタイプ」もあるが、通常は日本も含めて投資

ここが重要!

オルカンは「自動で銘柄入れ替え」が行われるので、放置していても世界経済の成長を取り込みやすいのがメリットです。

1-2: 基準価額と純資産総額の意味【1万口あたり価格/ファンド規模/資金流入・流出】

オルカンを理解するうえで大切なのが「基準価額」と「純資産総額」です。

基準価額は投資信託の価格を示し、1万口あたりの値段で表されます。株価や為替、分配金などが反映されて日々変動します。

一方、純資産総額はファンド全体の規模を表し、投資家からの資金流入や解約によって増減します。

ポイントを整理すると:

- 基準価額:毎日の値動きを反映したファンドの価格

- 純資産総額:投資家からの信頼度や資金規模を示す

- 大きいほど安定しやすく、安心感がある

ここが重要!

純資産総額が大きいファンドは「解約リスクに強く、長期運用に有利」だと覚えておきましょう。

1-3: 投資信託で重要な指標【信託報酬/実質コスト/トラッキングエラー】

投資信託を選ぶ際に外せないのが「コスト」と「運用効率」です。

オルカンは業界最低水準の信託報酬が特徴で、長期投資におけるコスト負担を大幅に抑えることができます。

確認しておきたい指標:

- 信託報酬:運用会社に支払う手数料

- 実質コスト:信託報酬に隠れコストを加えた本当の負担額

- トラッキングエラー:ベンチマーク(指数)とのズレ

ここが重要!

「信託報酬が安い=お得」とは限らず、実質コストやトラッキングエラーまで確認するのが賢い投資家のやり方です。

基準価額の分析と影響【オルカン基準価格/チャート/買い時判断】

オルカンを購入する際に多くの人が気になるのが 基準価額の推移とその意味 です。基準価額は株価や為替、そして分配金の有無などが反映された「投資信託の価格」を表す指標で、投資の買い時や積立の効果を判断するうえで欠かせません。

特に一括投資か積立投資かを決める際には、この基準価額の動きを理解しておくことが重要です。日々の変動に一喜一憂するのではなく、長期のチャートやトレンドを意識することが安定した資産形成につながるんです。

また、リアルタイムの価格参照には注意が必要で、注文から約定までのタイムラグも理解しておきたいポイント。つまり、**基準価額は単なる数字ではなく、自分の投資判断を支える「羅針盤」**だということですね。

2-1. 基準価額とは何か【株価・為替・分配の反映/約定タイミング】

基準価額は、投資信託の「その日の価値」を表す数字です。株価や為替の変動、さらに分配金がある場合はその影響も反映されます。

ポイントを整理すると:

- 株価や為替の影響を受けて毎日変動

- 1万口あたりの価格として算出される

- 約定は「注文した当日」ではなく、翌営業日以降に反映される

ここが重要!

「リアルタイムの株価」とは異なり、投資信託は約定タイミングにズレがあるため、買うタイミングを正しく理解しておくことが大切です。

2-2. 投資判断での使い方【一括投資/毎日積立/リバランス指標】

基準価額は投資判断の参考に使えます。一括投資と積立では考え方が異なり、長期投資家は「平均取得単価」を意識して基準価額をチェックすると効果的です。

使い方の例:

- 一括投資:暴落後や大幅下落時に判断材料に

- 毎日積立:高値掴みを避け、ドルコスト平均法を実践

- リバランス指標:株式と債券の比率を調整する目安

ここが重要!

基準価額は「今が安いか高いか」を判断する材料であり、積立なら値動きを気にしすぎない方が成功しやすいです。

2-3. 推移とトレンドの読み方【リアルタイム参照の注意点/長期チャート・30年想定】

基準価額は日々の上下だけを見ても判断が難しいため、長期チャートでトレンドを把握することが大切です。短期的な下落があっても、30年スパンでは上昇トレンドに回帰しているケースが多いからです。

チェックポイント:

- リアルタイム株価とは違うので確認サイトに注意

- 長期チャート(10年・30年)で傾向を掴む

- 下落時の推移を分析し、回復力を見極める

ここが重要!

オルカンのような長期インデックス投資は、一時的な下落よりも長期的な成長力に注目して判断するのが鉄則です。

純資産総額の重要性と見極め方【規模/安定性/解約耐性】

投資信託を選ぶ際に意外と見落とされがちなのが、純資産総額の大きさ です。これはファンドの規模を示す数字で、投資家からどれだけの資金が集まっているかを表しています。資金が流入して純資産総額が増えているファンドは、多くの投資家から信頼されている証拠といえるんです。

また、規模が大きいファンドはスプレッド(売買コスト)が縮小しやすく、運用効率も安定します。さらにベンチマークとの乖離が少なくなるため、長期投資で安心して保有しやすいというメリットがあります。

一方で、相場が下落したときに資金が一気に流出するファンドもあるため、増えている理由・減っている理由を見極めることが重要です。つまり、純資産総額はファンドの「健康診断結果」のようなもの。長期投資の安心感を得るために、必ずチェックすべき指標なんですね。

3-1. 純資産総額の算出と増減要因【時価×口数/資金流入で拡大】

純資産総額は「ファンドの時価×口数」で算出されます。増減の要因は、相場の上下だけでなく投資家からの資金流入・流出も関係します。

整理すると:

- 株価上昇 → 総額も拡大

- 投資家の資金流入 → 規模が安定

- 解約や下落 → 総額が減少

ここが重要!

純資産総額は「人気と信頼度のバロメーター」。大きいほど安心感のあるファンドといえます。

3-2. 規模が示す安心材料【スプレッド縮小/運用効率/ベンチマーク乖離低減】

規模が大きいファンドは、運用効率が高まりやすく投資家にとってメリットが多いです。

メリットの例:

- 売買スプレッドが縮小し、取引コストが下がる

- 運用効率が上がり、信託報酬が下がる傾向

- ベンチマークとの乖離(トラッキングエラー)が減少

ここが重要!

小規模ファンドはコスト負担や解約リスクが大きい場合があるので、純資産総額は大きい方が安心です。

3-3. 相場局面との関係【暴落時の資金動向/下落理由の切り分け】

純資産総額は、相場の局面によって投資家の心理が反映されやすい指標です。暴落局面では下落するのが一般的ですが、その理由を切り分けて分析することが大切です。

見極め方:

- 株価下落で減少 → 市場全体の影響

- 資金流出で減少 → 投資家の信頼低下

- 資金流入が続く → 暴落でも安心感がある証拠

ここが重要!

純資産総額の動きから、「市場の下落」か「投資家の不安」かを見分けることが可能です。

オルカンとS&P500どっち?最新比較【利回り/リスク/為替影響】

投資初心者から上級者まで必ず迷うのが、「オルカンとS&P500、どっちを選ぶべきか?」 というテーマです。オルカンは世界中の株式に分散投資できるのに対し、S&P500は米国市場に集中投資するインデックス。そのため、利回り・リスク・為替の影響に違いが出てきます。

一般的に、S&P500は過去数十年にわたり高い成長を見せてきましたが、米国一国に依存しているため集中リスクがあります。一方オルカンは地域分散が効いており、ドローダウン(下落幅)が比較的マイルドになりやすい特徴を持ちます。

また、円安・円高などの為替要因も投資結果に大きな影響を与えるため、どちらか一方に絞らず、両方を組み合わせる戦略も選択肢の一つです。つまり、自分のリスク許容度や投資期間に応じて最適な比率を考えることが、長期投資を成功させるカギになるんですね。

4-1. オルカンの長期期待リターン【平均利回り/ドローダウン/地域分散】

オルカンは全世界株式に投資できるため、安定感のある成長が期待できます。米国だけでなく、新興国や欧州の成長も取り込める点が強みです。

📌 ポイント整理:

- 平均利回りは年率5〜7%程度を想定

- 大幅な下落(ドローダウン)も米国集中よりは分散で和らぐ

- 新興国の成長を取り込めるため、長期投資でバランス良し

ここが重要!

オルカンは「世界経済全体の成長」に投資できるため、長期投資の安定性を重視する人に向いています。

4-2. S&P500とのデータ比較【米国集中vs全世界分散/相関/回復力】

S&P500は米国の代表的な500社に集中投資する指数で、過去数十年のリターンは世界トップクラスです。一方でオルカンは分散型のため、米国偏重にならずリスクを軽減できます。

比較ポイント:

- S&P500は過去10〜30年の年平均リターン約7〜10%

- オルカンは米国以外の国も含むためリターンはやや低め

- 相関性が高いため、米国が上がればオルカンも連動する傾向

- 回復力はS&P500が強いが、集中リスクもある

ここが重要!

「高リターンを狙うならS&P500」「分散で安心感を重視するならオルカン」という選び方がシンプルな基準です。

4-3. 選び方の注意点【円安・円高/為替ヘッジ/両方買う・半々という選択】

投資信託を選ぶ際は、為替の影響も無視できません。円安が進めば海外資産の評価額は上がり、円高になると逆に下がるリスクがあります。

選び方のヒント:

- 円安・円高リスクを避けたい → 為替ヘッジ付き商品も検討

- S&P500だけだと米国依存が強い → オルカンと半々で保有もアリ

- 新NISAでは「成長投資枠」で両方を組み合わせる戦略も有効

ここが重要!

「どっちか」ではなく、オルカンとS&P500を組み合わせてリスクとリターンのバランスを取るのも現実的な選択肢です。

株式ファンドにおけるオルカンの位置づけ【全世界インデックス/中身/リスク管理】

「オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)」は、数ある株式ファンドの中でも**「全世界インデックス」**という特別な位置づけを持つ投資信託です。名前のとおり、日本を含む先進国から新興国まで幅広い銘柄をカバーし、一本のファンドで世界中に分散投資できるのが最大の特徴です。

実は、オルカンは国や企業の入れ替えを自動で反映する仕組みを備えており、投資家が個別に銘柄選定をする必要がありません。つまり、一本でグローバル経済全体に投資できる安心感を持ちながら、時間をかけずに長期運用を続けられるのです。

さらに、米国偏重のS&P500や日経平均と比べても、リスク分散の観点でバランスが良く、長期投資の基盤づくりに最適です。**「投資をシンプルに、でも効果的に」**という方に、まさにオルカンはおすすめのファンドといえるでしょう。

5-1. 全世界インデックスの魅力【自動で国・銘柄入れ替え/一本化のメリット】

全世界インデックスの最大の魅力は「自動で最適化される」点です。国や企業の経済力に応じて比率が変動するので、手間なく国際分散投資が可能です。

メリット:

- 1本で数千銘柄に分散投資できる

- 国や銘柄の入れ替えが自動で行われる

- 投資初心者でも安心して長期保有可能

ここが重要!

オルカンは「これ1本で世界の成長を取り込める」万能ファンドとして活用できます。

5-2. 構成銘柄・投資対象【先進国/新興国/日本・米国・中国の割合】

オルカンの投資対象は先進国から新興国まで幅広くカバーしています。

構成の一例:

- 米国:約60%前後

- 日本:約6%前後

- 中国:約3〜4%前後

- その他(欧州・新興国など)も含む

ここが重要!

オルカンの中心は米国ですが、日本や中国、新興国も含まれており、「米国一強の崩れ」にも対応できる仕組みになっています。

5-3. リスク管理視点【ボラティリティ/最大下落/長期保有戦略】

株式投資には必ずリスクが伴います。オルカンも例外ではありませんが、分散されているためリスクは相対的に低めです。

リスク管理の考え方:

- ボラティリティ(値動きの幅)は米国集中より小さい

- 最大下落も過去の暴落時にS&P500より和らぐケースあり

- 長期保有戦略を前提にすれば安定性は増す

ここが重要!

オルカンは「リスクを取りすぎずに世界の成長を取り込みたい」人に最適な選択肢です。

オルカンの分配金と複利運用【無分配/再投資/トータルリターン】

投資信託を選ぶときに気になるのが「分配金」ですが、オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)は無分配型を採用しているのが特徴です。つまり、決算時に利益が出ても分配金として払い出されず、そのまま再投資に回される仕組みになっています。

実は、この仕組みが長期投資にとって大きなメリットなんです。分配金を受け取ると課税が発生しますが、無分配なら課税の繰り延べ効果を得られ、複利の力をより効率的に活かせます。つまり「受け取って使う」のではなく「再投資して増やす」ことで、トータルリターンが高まりやすくなるわけです。

オルカンを長期で積立するなら、分配金の有無とその扱い方を理解することが欠かせません。ここが重要! 複利を最大限に活かせる「無分配型こそ、長期投資の王道」と覚えておきましょう。

6-1. 分配金の仕組みと計算【決算日/分配方針/再投資設定】

投資信託は通常、決算日に分配金を出すかどうかを決めます。しかしオルカンは原則「無分配型」であり、利益はそのまま基準価額に反映されます。

📌 ポイント:

- 決算日は年1回だが基本的に分配は行わない

- 利益は基準価額に上乗せされ、投資家に還元

- 自動的に「再投資」されるのと同じ効果

ここが重要!

オルカンは「自動的に複利運用できる仕組み」になっているため、長期保有で力を発揮します。

6-2. 分配の影響【課税と基準価額/配当金との違い/無分配のメリット】

分配金が出ると、その時点で課税されてしまい、複利効果が弱まります。オルカンのような無分配型は、この課税を繰り延べできるため効率的です。

📌 メリット整理:

- 分配金を受け取らないため「課税を先送り」できる

- 基準価額の成長がそのまま資産拡大につながる

- 配当金と違い「受け取る/使う」手間が不要

ここが重要!

無分配型は、長期で最大のリターンを目指す人にとって有利な仕組みです。

6-3. 実績と方針の確認ポイント【分配金はいつ?/複利の効かせ方】

オルカンはこれまで一度も分配金を出さず、方針として「再投資を優先」しています。投資家がやるべきことは、ただ積み立てを継続することです。

📌 チェックすべき点:

- ファンドの「分配方針」が無分配型であるか確認

- 長期的には複利が効いて資産形成を後押し

- 再投資設定不要で自動的に複利効果を享受

ここが重要!

オルカンを持っていれば、分配金を気にせず安心して長期保有できるのが魅力です。

新NISAでのオルカン活用術【積立/成長投資枠/iDeCo】

2024年から始まった新NISA制度は、非課税投資枠が拡大され「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を自由に使えるのが大きな特徴です。その中でも、オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)は長期投資の王道として、多くの投資家に選ばれています。

実は、新NISAとオルカンはとても相性が良いんです。積立投資枠を活用すれば非課税で複利を効かせる効果が最大化され、さらに成長投資枠を組み合わせれば、一括投資と積立を併用した柔軟な戦略も可能になります。

また、iDeCoなど他の非課税制度との併用で、老後資金の形成をより効率化できるのもポイント。ここが重要! 新NISAを使うなら「枠をどう配分するか」が成功の分かれ道となります。

7-1. 新NISAの基本と設計【非課税枠/つみたて投資枠/一本化のコツ】

新NISAは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つで構成されます。オルカンは両方で利用可能です。

📌 ポイント:

- つみたて枠:長期・積立・分散向け(オルカンに最適)

- 成長枠:一括投資やETF購入にも活用できる

- 一本化すればシンプルに「非課税で世界分散投資」可能

ここが重要!

オルカンは「新NISA一本化戦略」の中心に置きやすい商品です。

7-2. 非課税を最大化【毎日・毎週積立/積立日最適化/ドルコスト】

非課税枠を効率よく使うためには、積立方法も工夫が必要です。

📌 おすすめの方法:

- 毎日積立 → ドルコスト効果を最大化

- 毎週積立 → 忙しい人でも続けやすい

- 積立日を分散させれば「買付タイミングの偏り」を減らせる

ここが重要!

非課税枠をフル活用するなら、毎日積立+ドルコスト平均法がおすすめです。

7-3. 初心者におすすめの比率【目標金額/家計配分/債券・預金の組み合わせ】

オルカンを新NISAで使う場合、家計全体でのバランスが重要です。株式100%ではリスクが高すぎる場合もあります。

📌 比率の考え方:

- 目標金額に合わせて積立額を設定

- 株式70〜80%+債券・預金20〜30%が初心者に安心

- iDeCoと組み合わせれば「老後資金」も効率的に準備可能

ここが重要!

新NISAでは「オルカン+安全資産のバランス」で、無理なく長期投資を続けることが成功のカギです。

オルカンのチャート分析と見通し【リアルタイム/騰落率/今後10年】

投資判断に欠かせないのがチャート分析です。オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)の値動きを把握することで、買い時や保有の継続判断に役立ちます。移動平均線やRSI、MACDといったテクニカル指標を組み合わせれば、短期的な過熱感や調整局面をより正確に捉えることができます。

さらに、直近3年の騰落率を検証することで、下落局面や暴落時にどの程度のリスクがあったのかを理解できます。過去の回復スピードを知ることで、将来の下落局面でも落ち着いて対応できるのがポイントです。

中長期の視点では、世界経済の成長シナリオや為替リスクを踏まえて投資判断を行うことが重要。オルカンは全世界分散の強みを持つため、一括投資と積立をどう組み合わせるかが成果を左右します。

8-1. チャートの見方【移動平均/RSI/MACD/ヒートマップ活用】

実は、投資信託でもテクニカル指標を参考にできます。移動平均は長期トレンドを、RSIやMACDは短期の過熱感や反発シグナルを示してくれます。

📌 チェックポイント:

- 移動平均線(50日・200日)で長期トレンドを確認

- RSI(70超=買われすぎ、30未満=売られすぎ)で投資タイミングを探る

- MACDで反発や下落の勢いを確認

- ヒートマップでセクター別の強弱を把握

ここが重要!

チャートは「買い時・売り時」を判断する材料であり、長期投資の安心感を補う指標です。

8-2. 直近3年の騰落率と検証【下落・暴落・回復のパターン】

オルカンは世界中の株式に分散されているため、米国株や為替の影響を受けながらも比較的安定した推移を見せています。直近3年では、急落局面とその後の回復が何度も繰り返されてきました。

📌 ポイント:

- コロナショック後は急落→急回復の典型パターン

- インフレ・金利上昇期には調整が長引く傾向

- 回復局面では世界株全体の成長力が発揮されやすい

ここが重要!

オルカンは短期的には下落しても、数年単位では回復力が高いのが大きな特徴です。

8-3. 中長期の想定シナリオ【世界株見通し/為替リスク/一括投資タイミング】

今後10年を見据えると、世界経済の成長と新興国の台頭がオルカンの後押しになります。ただし為替リスクや地政学リスクも考慮が必要です。

📌 中長期戦略:

- 世界株は平均年利4〜6%程度が期待水準

- 為替は円高局面で一括投資するのも有効

- 定期積立と一括投資を組み合わせるとリスク分散に有効

ここが重要!

中長期では「積立+円高時の一括投資」で、効率的にリターンを狙えるのがポイントです。

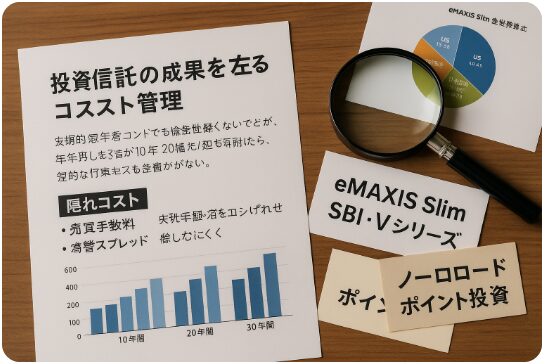

コスト最小化でリターン最大化【信託報酬/実質コスト/隠れコスト】

投資信託で長期的な成果を上げるために欠かせないのがコスト管理です。どんなに優れたファンドでも、信託報酬や実質コストが高ければ、複利効果を十分に活かせず、最終的なリターンが目減りしてしまいます。特にオルカンのような長期積立では、わずかな手数料差が10年・20年先で大きな資産差につながるんです。

また、コストには**隠れコスト(売買手数料や為替スプレッドなど)**も存在します。これらを見落とすと「思ったより増えていない…」という結果になりかねません。

だからこそ、eMAXIS SlimやSBI・Vシリーズなど、低コストのインデックスファンドを比較検討することが重要です。さらに、ノーロード商品やポイント投資を活用すれば、コストを最小化しながらリターンを最大化することができます。

9-1. 運用管理費用(信託報酬)比較【eMAXIS Slim/楽天/SBI】

現在、オルカン系のファンドは各社から販売されています。その中でもeMAXIS Slim全世界株式は、信託報酬が業界最安水準で人気です。

📌 信託報酬の目安:

- eMAXIS Slim 全世界株式:年0.057%程度

- 楽天・全世界株式インデックス:年0.2%前後

- SBI・Vシリーズ:米国株中心で低コスト

ここが重要!

長期投資では、信託報酬が0.1%違うだけで数十万円の差が出ます。

9-2. コストが与える影響【長期の複利差/トラッキングエラー】

コストは毎年かかるため、複利で大きな差となります。また、ベンチマークと比べて乖離が出る「トラッキングエラー」にも注意が必要です。

📌 注意点:

- コストが高いほど、複利効果が削られる

- トラッキングエラーが大きいと指数に忠実な運用にならない

- 実質コスト(監査費用・売買手数料など)も確認必須

ここが重要!

低コストでベンチマークに近い運用をしているかを必ずチェックしましょう。

9-3. 賢い節約術【ノーロード/ポイント投資/為替コスト・約定日の工夫】

投資家自身もコスト削減の工夫ができます。販売手数料(ロード)が無料のファンドを選び、証券会社のポイント還元も活用しましょう。

📌 節約の工夫:

- ノーロード(購入手数料無料)の商品を選ぶ

- 楽天証券・SBI証券のポイント投資を併用

- 為替手数料の安い証券会社を利用

- 約定日を分散させて購入コストを平準化

ここが重要!

コスト削減の工夫は、実質的に利回りを引き上げる最良の戦略です。

結論

オルカンは、世界中の株式に分散投資できるインデックスファンドとして、長期投資の安心感と安定性を兼ね備えた王道商品です。基準価額や純資産総額を正しく理解し、資金流入や規模の拡大をチェックすれば、より納得感を持って投資を続けることができます。

特に重要なのは、コストをいかに抑えるかという視点です。信託報酬や実質コストの差は、10年・20年先には大きな資産差を生みます。eMAXIS Slim全世界株式やSBI・Vシリーズのような低コスト商品を選び、さらにノーロードやポイント投資を活用することで、手数料を最小化しながらリターンを最大化できます。

また、新NISAやiDeCoと組み合わせれば、非課税メリットを享受しつつ効率的に資産形成が可能です。積立頻度や為替ヘッジの有無を工夫することで、自分に合った投資戦略を実践できます。

つまり、オルカンは「世界全体の成長を丸ごと取り込める投資信託」であり、長期的な資産形成において最有力の選択肢といえるでしょう。今日からでも少額積立を始め、未来の安心資産をコツコツ育てていくことをおすすめします。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント