40代で「貯金ゼロ」という現実に直面すると、将来が不安になりますよね。

老後資金や教育費、住宅ローン、そして急な出費…。このまま何もしなければ「年金だけでは足りない」という問題に直面する可能性が高まります。

実は、40代からでも資産形成は十分に間に合います。

ポイントは 家計の見直し・固定費削減・投資(新NISAなど)の活用 です。これらを組み合わせることで、少しずつでも資産を増やしていけます。

つまり、「ゼロからの再出発」でも正しいステップを踏めば安心できる未来を作れるということですね。

本記事では、40代・貯金ゼロからでも実践できるロードマップ を分かりやすく解説していきます。

40代で貯金がない現状を把握【貯金がない/不安/老後】

40代で「貯金がない」という状況は、実は珍しくありません。

住宅ローンや教育費、日々の生活費に追われ、気づけば貯金がゼロ…という家庭も多いんです。

しかし、このままでは 急な出費や病気、リストラ などのリスクに対応できません。さらに、老後資金や年金だけでは生活が成り立たず、将来の不安が一気に高まります。

実は、貯金ができない人には 浪費・固定費の高さ・家計簿をつけない習慣 といった共通点があります。まずは現状を正しく把握し、改善すべきポイントを明確にすることが大切です。

つまり、40代で貯金ゼロでも「今から何を直すか」を知れば、まだ間に合うということですね。ここからは、貯金がない人の特徴やリスク、そして老後に直面する不安について整理していきましょう。

1-1: 「貯金がない人」の共通点【浪費/固定費過多/家計簿なし】

実は、40代で貯金がゼロの人にはいくつかの共通点があるんです。

それを知るだけで「なぜお金が貯まらないのか」が見えてきます!

貯金ができない人の特徴:

- 浪費傾向:外食や衝動買いが多い

- 固定費が過剰:通信費や保険料、住宅ローンが重い

- 家計簿なし:収入と支出を把握していない

ここが重要!

「何に使っているか分からない」が最大の落とし穴。まずは家計を見える化することが改善の第一歩です。

1-2: 貯金ゼロ家庭のリスク【急な出費/教育費/医療費】

「貯金がないけど生活はできているから大丈夫」と思っていませんか?

実は、その状態には大きなリスクが潜んでいます。

考えられるリスク:

- 急な出費:車検・家電故障・冠婚葬祭に対応できない

- 教育費不足:高校・大学進学で数百万円単位が必要

- 医療費負担:病気やケガで長期入院すると赤字家計に直結

ここが重要!

突然の出費に備えるために「生活防衛資金」を用意することが欠かせません。

1-3: 40代が直面する老後不安【年金/介護/住宅ローン】

40代になると、老後資金への不安も現実味を帯びてきます。

「年金だけで暮らせるのか?」と心配する人も多いんです。

老後に備えて意識すべきこと:

- 年金不足:平均的な年金額では生活費が足りないケースが多い

- 介護費用:親や自分の介護に数百万円〜1,000万円以上かかることも

- 住宅ローン:完済が60代以降にずれ込むと大きな負担に

ここが重要!

40代は老後準備を始めるラストチャンス。小さくても今から行動することが安心につながります。

今日からの脱出ステップ【家計見直し/固定費/可視化】

「40代で貯金ができない…」そんな状況から抜け出すためには、今日からできる具体的な行動 が必要です。やみくもに節約するのではなく、まずは家計を見える化し、無駄を発見することが第一歩になります。

実は、家計改善で最も効果が大きいのは 固定費の削減。通信費・電気代・サブスクといった毎月の支出を見直すだけで、年間数十万円の差が出ることも珍しくありません。

さらに、保険料や住宅ローン、車の維持費、食費といった大きな支出項目をリセットすることで、確実に貯金が積み上がる体質に変わります。

つまり、「見える化 → 固定費削減 → 支出リセット」という流れを押さえるだけで、40代からでも家計は立て直せるんです。ここからは、その具体的な方法を詳しく解説していきます。

2-1: まず家計を見える化【家計簿アプリ/口座&カード整理】

「お金がどこに消えているのか分からない」ままでは改善できません。

そこで役立つのが家計簿アプリや口座の整理です。

📌 見える化のステップ

- 家計簿アプリを導入:自動連携で支出を把握

- 口座の整理:生活費用・貯蓄用・投資用に分ける

- カードの使い分け:クレカは固定費、デビットは日常支出に

ここが重要!

「収入-支出=貯金額」をリアルタイムで確認できる仕組みを作ることです。

2-2: 無理なく続く節約術【通信/電気/サブスクの削減】

節約は「我慢すること」ではありません。

実は、固定費を少し見直すだけで大きな効果が出ます。

📌 見直すべきポイント

- 通信費:格安SIMや光回線のプラン変更

- 電気代:電力会社の乗り換えやセット割

- サブスク:本当に使っているサービスだけ残す

ここが重要!

削れるところを一度見直すだけで、毎月数千円〜数万円の余裕が生まれます。

2-3: 月々支出のリセット手順【保険/住宅/車/食費の基準値】

「どこまで削れるか分からない…」という人は基準を決めましょう。

📌 支出リセットの目安

- 保険料:月5,000〜1万円程度に収める

- 住宅費:収入の25〜30%以内が目安

- 車関連:維持費が重いならカーシェアも検討

- 食費:手取りの15%程度を上限に設定

ここが重要!

基準値を持つことで「これ以上は使いすぎ」と判断でき、家計改善が加速します。

増やすための目標設計【目標金額/期間/老後資金】

「貯金を増やしたい!」と思っても、具体的な目標がなければ途中で挫折してしまいますよね。だからこそ、資産形成では 目標金額・期間・老後資金の設計 が欠かせません。

まずは生活防衛資金として 3〜6か月分の生活費 を準備すること。これが最低ラインの安心資金となり、突発的な出費や失業にも対応できます。

そのうえで、収入に応じて現実的なプランを立てることが重要です。手取り収入に対する貯蓄率や、ボーナスの使い方を工夫すれば無理なく貯金を積み上げられます。

さらに老後資金については、必要額から年金でまかなえる分を差し引き、残りを投資や積立で補う「逆算思考」が有効です。つまり、明確なゴールを数値化することが、40代からの資産形成成功のカギ になるんです。

3-1: まずは最低ラインを設定【生活防衛資金3〜6か月分】

最初に確保すべきは「生活防衛資金」です。

これは収入が止まっても生活できる安心のベースになります。

📌 必要な金額の目安

- 3か月分:最低限の安心

- 6か月分:病気や転職でも余裕を持てる

- 使い方:生活費専用の口座に分けて管理

ここが重要!

投資よりも先に、生活を守る資金を作るのが資産形成の第一歩です。

3-2: 収入別の現実的プラン【手取り×貯蓄率/ボーナス配分】

「どのくらい貯めればいいの?」と思いますよね。

実は、手取りに応じた貯蓄率を意識するだけで無理なく続けられます。

📌 貯蓄率の目安

- 手取り20万円台:10〜15%を貯蓄に

- 手取り30万円台:15〜20%を貯蓄に

- ボーナス:最低3割を貯金や投資に回す

ここが重要!

自分の収入に合った割合を決めれば「やりすぎず、続けられる貯蓄」が可能です。

3-3: 老後費用を逆算【必要額/年金差額/取り崩し率】

将来の安心のためには、老後資金を逆算する考え方が必要です。

📌 老後資金の計算ステップ

- 必要額を設定:夫婦で2,000万〜3,000万円が一般的

- 年金との差額を確認:毎月の不足分を把握

- 取り崩し率を決める:年3〜4%を目安に運用資金を取り崩す

ここが重要!

目標額を逆算すると「毎月いくら貯めればいいか」が明確になり、行動に移しやすくなります。

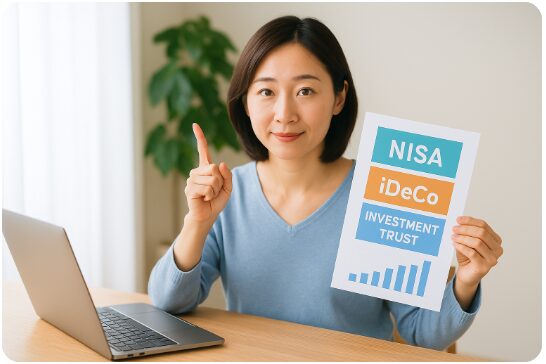

金融商品で資産形成を再開【新NISA/iDeCo/投信】

40代から資産形成を再スタートするなら、欠かせないのが 金融商品の正しい選び方 です。特に「新NISA」や「iDeCo」は税制優遇があり、投資信託を組み合わせることで効率よく資産を増やせます。

まず、新NISAは投資の利益が非課税になる制度で、長期投資との相性が抜群です。一方、iDeCoは掛金が所得控除の対象となり、節税しながら老後資金を準備できます。

さらに、投資信託を選ぶときは インデックス型・低コスト・分散投資 を意識することがポイントです。初心者でも安心して続けられる仕組みを整えることができます。

つまり、税制優遇制度と投資信託を上手に組み合わせることで、40代からでも無理なく資産形成を加速できるということですね。ここからは、その具体的な活用法やリスク回避のコツを解説します。

4-1: 新NISA・iDeCoの活用法【非課税/所得控除/併用】

新NISAやiDeCoは、税制メリットを活かせる資産形成の強い味方です。

📌 特徴とメリット

- 新NISA:投資で得た利益が非課税。年間投資枠が拡大し、長期投資に有利

- iDeCo:掛金が全額所得控除。節税しながら老後資金を準備できる

- 併用可能:新NISAで流動性を確保しつつ、iDeCoで老後資金を積み上げ

ここが重要!

短期資金は新NISA、老後資金はiDeCoと分けて使うことで、バランスの取れた運用ができます。

4-2: 投資信託の選び方【インデックス/信託報酬/分散】

投資初心者が選ぶべきは、シンプルで分散効果の高いインデックスファンドです。

📌 選び方のポイント

- インデックス型:日経平均やS&P500に連動する王道商品

- 信託報酬の低さ:手数料が低いほど長期でリターンが残る

- 分散投資:株式・債券・先進国・新興国に幅広く投資

ここが重要!

「長期+低コスト+分散」が資産形成の3本柱。迷ったらeMAXIS Slimシリーズなど低コスト投信を基準に選ぶと安心です。

4-3: リスク理解と回避策【ドルコスト/長期/リバランス】

投資には必ずリスクがありますが、正しく理解すれば怖くありません。

📌 リスクを抑える方法

- ドルコスト平均法:毎月一定額を積み立てて価格変動を平準化

- 長期投資:時間を味方につけて一時的な下落を乗り越える

- リバランス:資産配分が崩れたら定期的に調整

ここが重要!

リスクをゼロにすることはできませんが、仕組みを取り入れることで「長く続けられる投資」が実現します。

毎月の貯金を“自動化”する【先取り/積立/仕組み化】

「貯金がなかなか続かない…」そんな悩みを解決するカギが、自動化による先取り貯金 です。人の意思に頼らず、仕組みで強制的にお金を貯める方法なら、誰でも無理なく継続できます。

例えば、給料日翌日に自動で積立が行われる設定や、クレジットカード積立を活用する方法があります。さらに楽天ポイントやdポイントなどを投資に回す「ポイント投資」も効果的です。

また、生活費を先取りで管理することで、使いすぎを防ぐことができます。予算を封筒で分けたり、口座を複数に分けたり、デビットカードを活用すれば支出の可視化も簡単です。

つまり、「貯金=努力」ではなく「貯金=仕組み化」 が正解。ここからは自動積立の設定方法や生活費管理のコツを詳しく解説していきます。

5-1: 自動積立の設定【給料日翌日/クレカ積立/ポイント活用】

貯金のコツは「先取り」。給料が入ったら自動で積立されるように仕組み化しましょう。

📌 自動積立の例

- 給料日翌日に積立:自動振替で貯金を優先

- クレカ積立:楽天カードなどで投資信託を積立→ポイント還元もお得

- ポイント投資:楽天ポイント・dポイントをそのまま投資に回す

ここが重要!

「余ったら貯金」ではなく「先に貯金」。これだけで習慣化できます。

5-2: 生活費の先取り管理【予算封筒/口座分け/デビット運用】

残ったお金で生活するのではなく、生活費をあらかじめ取り分ける管理法が有効です。

📌 管理方法の例

- 予算封筒方式:食費・交際費などを現金で分ける

- 口座分け:生活費口座・貯金口座・投資口座を使い分ける

- デビットカード運用:使ったら即時引き落としで使いすぎ防止

ここが重要!

「どこにいくらあるか」が明確になると、無駄遣いが自然と減ります。

5-3: 継続のコツ【見える化/ごほうび設定/習慣化チェック】

自動化しても「途中でやめてしまう」のが人間の弱点。

そこで継続できる工夫を取り入れましょう。

📌 続けるための仕組み

- 見える化:グラフやアプリで増えていく金額を確認

- ごほうび設定:節約や貯金達成で小さなご褒美を用意

- 習慣化チェック:毎月のルーティンに組み込む

ここが重要!

楽しみながら続ける工夫があれば、10年後に大きな資産が育っています。

保険の最適化で固定費を圧縮【見直し/比較/貯蓄型】

毎月の支出を大きく圧迫しているのが「保険料」ですよね。実は、多くの家庭が必要以上の保障や不要な特約を抱えており、気づかないうちに固定費を増やしています。40代から資産形成を加速させたいなら、保険の見直し=固定費削減の最重要ポイント です。

例えば、医療保険や死亡保険はシンプルな掛け捨てに切り替えることで数千円〜数万円の削減が可能です。また、ネット保険や共済を活用すれば、保障を確保しつつ保険料を大幅に下げられます。

さらに注意したいのが貯蓄型保険。解約返戻金がある一方で、手数料が高く運用効率が悪いケースも多いため、投資信託や新NISAと比較して検討することが大切です。

つまり、「必要な保障は残し、不要なものはカット」 が鉄則。保険を最適化するだけで、毎月の貯金や投資に回せるお金が一気に増えるんです。

6-1: 保険料の減らし方【不要特約カット/ネット保険】

保険料が高い人の多くは、必要以上の特約に加入しています。

📌 見直しのポイント

- 不要特約をカット:入院給付や細かい特約を削る

- ネット保険を活用:対面型より安いことが多い

- 見直しは定期的に:ライフステージごとに調整

ここが重要!

「なんとなく入っている保険」を見直すだけで、毎月数千円〜1万円以上の削減が可能です。

6-2: 金利・保障の比較軸【掛け捨て/共済/医療・死亡保障】

保険選びは「金利」と「保障内容」のバランスがカギです。

📌 比較の軸

- 掛け捨て保険:安く必要保障を確保できる

- 共済:低コストで基本的な保障をカバー

- 医療・死亡保障:本当に必要な範囲に絞る

ここが重要!

「掛け捨て=損」とは限りません。必要な保障を最低コストで確保する発想が正解です。

6-3: 貯蓄型保険の是非【解約返戻/手数料/代替案=投信】

貯蓄型保険は魅力的に見えますが、注意点も多い商品です。

📌 検討ポイント

- 解約返戻金:途中解約だと元本割れのリスク

- 手数料の高さ:投資信託よりもコストが割高

- 代替案:運用は投信、保障は掛け捨てに分ける

ここが重要!

「保険は保障、投資は投資」と分けた方が効率的。安易に貯蓄型を選ばないことが大切です。

ライフイベント別の準備【結婚/出産/教育費】

人生には「結婚・出産・教育・住宅・介護」といった大きなライフイベントがあり、そのたびに数百万円単位のお金が必要になります。特に40代以降は複数の出費が重なりやすく、計画なしでは家計が一気に崩れるリスクもあるんです。

まずは結婚式や新婚生活の初期費用、続いて教育費の積立。そして将来的には住宅購入や親の介護といった大きな支出が待っています。これらを事前に把握して準備しておけば、突然の出費にも慌てずに対応できます。

また、児童手当やジュニアNISAなど、公的制度や税制優遇をフル活用することも資金準備のポイント。限られた収入の中でも効率的に備えることができます。

つまり、ライフイベントごとに「いつ・いくら必要か」を見える化し、段階的に準備することが家計防衛のカギ。ここからは、結婚・教育・住宅・介護などの具体的な対策を解説していきます。

7-1: 結婚・新婚の費用管理【結婚式/新婚旅行/住居初期費】

結婚は喜ばしいイベントですが、まとまった出費も発生します。

📌 必要になる費用の例

- 結婚式:平均300万〜400万円

- 新婚旅行:50万〜100万円

- 住居初期費:敷金・礼金・家具家電で50万〜100万円

ここが重要!

結婚費用は「ご祝儀」や「親の援助」で一部まかなえます。足りない分を事前に積立しておくと安心です。

7-2: 教育費の積立設計【児童手当/学資代替/ジュニアNISA】

子どもの教育費は数百万円単位で必要になる大きな支出です。

📌 教育費準備の方法

- 児童手当を全額貯蓄:中学卒業までで約200万円

- 学資保険の代替:低金利時代は投信やジュニアNISAで運用も有効

- 目的別に分ける:短期は現金、長期は投資

ここが重要!

教育費は「時間を味方につけてコツコツ積立」。早く始めるほど負担が軽くなります。

7-3: 家計に響くイベントの把握【車/住宅/親の介護】

結婚や教育費だけでなく、他のライフイベントも家計に影響します。

📌 想定すべき出費

- 車の買い替え:200万〜300万円が目安

- 住宅購入:頭金やローン返済を含めて長期的に計画

- 親の介護:施設利用なら月20万〜30万円の負担も

ここが重要!

「いつ・いくら必要か」を把握して、先に準備しておくことが家計安定のカギです。

借金・ローンとの賢いつき合い【返済計画/固定費/金利】

住宅ローンや自動車ローン、カードローンなどの借金は、家計の大きな負担になりますよね。特に40代は教育費や生活費も重なりやすく、返済に追われて「貯金ができない」という悪循環に陥りがちです。

そこで重要なのが、借金・ローンとの賢いつき合い方 です。まずは固定費の圧縮から始め、住宅や自動車の見直し、通信費やサブスク削減で返済余力を作ることが第一歩。

次に、返済計画を数字で把握しましょう。金利・返済期間・総返済額を整理し、繰上げ返済や優先順位を決めるだけで効率的に負担を減らせます。

さらに、借換やおまとめローン、リファイナンスなどを活用すれば、毎月の返済額や総利息を大幅に削減できるケースもあります。つまり、正しい戦略を取れば借金はコントロール可能。ここからは、具体的な削減手順を解説していきます。

8-1: まず固定費から圧縮【住宅/自動車/通信/サブスク】

借金返済に回すお金を作るためには、まず固定費の見直しが最優先です。

📌 圧縮ポイント

- 住宅費:借り換えや繰上げ返済で総支払額を減らす

- 自動車費:維持費が高ければカーシェアやダウンサイジングを検討

- 通信費:格安SIMやプラン変更で数千円削減

- サブスク:利用頻度が低いものは解約

ここが重要!

固定費の削減は毎月の効果が積み重なるため、返済資金を捻出する最短ルートです。

8-2: 返済必要額の算出【金利/期間/繰上げ返済と優先順位】

返済を効率的に進めるには、総額と優先順位を明確にすることが大切です。

📌 返済計画の立て方

- 借入残高と金利を把握

- 期間を計算:完済までに必要な返済額を明確に

- 優先順位を決める:高金利の借入から返済

- 繰上げ返済の検討:住宅ローンなどは利息軽減効果が大きい

ここが重要!

「なんとなく返している」状態をやめ、数字で計画を立てることが効率的な返済の第一歩です。

8-3: 借金を減らす具体策【借換/おまとめ/リファイナンス】

返済負担を軽くする方法として、借り換えやおまとめローンも選択肢に入ります。

📌 借金削減の方法

- 借換ローン:住宅ローンや自動車ローンの金利を下げる

- おまとめローン:複数の借入を一本化し、金利や返済管理を軽減

- リファイナンス:条件が良ければ支払総額を下げられる

ここが重要!

返済は「スピード」と「金利の低さ」が勝負。仕組みを活用すれば完済までの道のりが短縮できます。

独身と家族世帯の戦略の違い【単身/平均貯蓄/家族構成】

資産形成を考えるとき、独身と家族世帯では戦略が大きく異なることをご存じですか?単身者は住居費や生活費を自分一人でまかなう一方、家族世帯は教育費や生活費が増える反面、共働きで収入を増やせる可能性もあります。

例えば、単身者の場合は「住居費の最適化」や「サードプレイスでの節約」がポイント。無駄な固定費を抑えれば、貯蓄率を一気に高められます。

一方、家族世帯では「平均貯蓄額を意識した年間目標設定」や「子どもの人数に応じた教育費準備」が重要になります。また、共働きかワンオペかによっても、家計のバランスや貯金の余力が変わってきます。

つまり、ライフスタイルや家族構成に合わせて最適な貯金戦略を設計することが必須。ここからは単身・世帯ごとの違いや具体的な貯蓄計画の立て方を詳しく解説していきます。

9-1: 単身者の貯金計画【住居費最適化/サードプレイス節約】

単身者は自分の意思で支出をコントロールしやすいのが強みです。

📌 単身者の貯金術

- 住居費を抑える:収入の25%以内が目安

- サードプレイス節約:外食や飲み会を減らし、趣味に予算を集中

- 一人暮らし向け家計簿アプリで支出を管理

ここが重要!

単身だからこそ「小さな節約=大きな貯蓄」につながります。

9-2: 世帯貯蓄の目安と到達法【平均値/中央値/年間目標】

家族世帯では、教育費や生活費がかさむ一方で、共働きなら収入増も期待できます。

📌 世帯貯蓄の指標

- 平均貯蓄額:40代世帯で約800万〜900万円

- 中央値:実際は200万〜300万円が現実的

- 年間目標:世帯収入の15〜20%を貯蓄に回す

ここが重要!

「平均」よりも「自分の家庭に合った目標設定」が最も現実的です。

9-3: 家族構成別の最適解【共働き/ワンオペ/子ども人数】

家族構成によっても、貯蓄や投資の戦略は変わります。

📌 ケース別の戦略

- 共働き家庭:収入を増やしつつ、育児費用は児童手当+ジュニアNISAで備える

- ワンオペ家庭:無理せず「生活防衛資金+小額投資」から開始

- 子どもが多い家庭:教育費を早めに積立、世帯収入のバランスを意識

ここが重要!

「家庭ごとの事情に合った戦略」を選ぶことが、長期的に無理なく資産を築くコツです。

結論

40代で貯金がゼロでも、家計見直し・固定費削減・新NISAの活用 を組み合わせれば、今日から資産形成を再スタートできます。大切なのは「現状を正しく把握 → 支出を最適化 → 自動で貯める仕組み化 → 投資で増やす」という流れを守ることです。

特に、通信費や保険料などの固定費を削減すれば、年間数十万円の余裕資金を確保できます。そのお金を 新NISAやiDeCoで運用 すれば、非課税メリットを活かしながら効率的に資産を増やせます。さらに、家計簿アプリで可視化し、自動積立を導入することで「努力しなくても貯まる仕組み」を作れます。

また、ライフイベントや老後を見据えて目標額を数値化しておくことも重要です。「生活防衛資金3〜6か月分」+「老後資金を逆算」 という考え方なら、迷わずに行動できるでしょう。

つまり、40代からでも「気づいた今が最速のスタートライン」。今日からできる小さな一歩が、将来の安心につながります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント