実は、「NYSE FANG+®指数」への理解を深めることが、今後の米国テック株活用において非常に重要なんです。

このブログでは、FANG+インデックス/構成銘柄/運用戦略/パフォーマンス比較などを網羅。特に、**「どんな指数か」「どれだけ期待できるか」「どのタイミングで使うか」**を、初心者でも分かりやすくひも解いていきます。

スマホでも読みやすいよう、短めの文+適度な改行+会話調+重要部分の太字強調を意識してお届けします。

たとえば「なぜこの指数が注目されるか?」という疑問に対しても、“テック特化”であることと、“米テックの成長を一本化できる”という構造に着目します。

つまり、この先5〜10年を見据えて米テック株に触れたいなら、FANG+インデックスの仕組みを知っておくことが、**“流れに乗る鍵”**なんですね!

FANG+インデックス(NYSE FANG+指数)とは?構成銘柄と基本特徴

実は、**FANG+インデックスは「米国テック株の成長を凝縮した指数」**として、世界中の投資家から注目を集めているんです。

Apple・Amazon・NVIDIA・Metaなど、誰もが知るIT企業10社で構成され、**高い成長性とボラティリティ(値動きの大きさ)**が魅力でもありリスクでもあります。

この章では、そんなFANG+インデックスの基本構造・構成銘柄・注目される理由をやさしく解説。

「S&P500」や「NASDAQ100」と何が違うのか、なぜ個人投資家がこの指数に注目するのかも詳しく見ていきます。

つまり、FANG+を理解することは、これからの米国株投資で“どこに乗るべきか”を判断する第一歩ということですね!

1-1. FANG+インデックスとは何か|S&P500やNASDAQ100との違いをやさしく解説

実は、FANG+インデックスは米国の成長テック企業10社だけで構成された特別な株価指数なんです。

S&P500やNASDAQ100のように数百社を含む指数と違い、**「テクノロジー特化」「等ウェイト(均等比率)」**という特徴を持っています。

📊 主な特徴まとめ:

- 構成銘柄は10社のみ(Apple、Amazon、NVIDIAなど)

- 各社の比率はほぼ均等(1社の影響が偏らない)

- テクノロジー業界の成長をピンポイントで反映

- 値動きが大きく、短期トレンドに強い

S&P500やNASDAQ100と比べると、より集中・より高リスク高リターンな性質があります。

つまり、FANG+は「次世代テクノロジーの勢いを一括で捉える」ための指数ということですね!

ここが重要!

FANG+は銘柄数が少ない分、好調なときの上昇力が強い一方で、下落時のブレも大きい点に注意しましょう。

1-2. 最新のFANG+構成銘柄・入れ替えルール・AppleやNVIDIAの比率をチェック

FANG+インデックスの魅力は、時代の変化に合わせて銘柄を入れ替えながら成長を反映していることです。

2025年現在、構成されている10銘柄は以下の通りです👇

📌 現在の構成銘柄:

- Alphabet Inc.(GOOGL)

- Apple Inc.(AAPL)

- NVIDIA Corporation(NVDA)

- Microsoft Corporation(MSFT)

- Broadcom Inc.(AVGO)

- CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)

- ServiceNow, Inc.(NOW)

- Amazon.com, Inc.(AMZN)

- Netflix, Inc.(NFLX)

- Meta Platforms, Inc.(META)

四半期ごとに構成比率を見直す「リバランス方式」が採用されており、最新トレンドや業績を反映します。

特に近年は、生成AIの波に乗るNVIDIAとTeslaの影響力が拡大中。

ここが重要!

定期的な入れ替えで「旬のテック企業」を取り込めるのがFANG+の強みです。

一方で、特定銘柄の株価変動が指数に直結するため、チャートのチェックは必須です。

1-3. なぜFANG+が個人投資家に注目されるのか|高成長テックに特化した指数の重要性

FANG+が注目される理由は、ずばり**「テクノロジーの未来を一括で買える」**からです。

AI、クラウド、動画配信、EV、メタバースなど、これからの時代をつくる分野の主役企業ばかりが揃っています。

💡 投資家が注目する理由:

- 世界経済をけん引する「米テック企業群」に集中投資できる

- NASDAQ100よりも成長ポテンシャルが高い

- 新NISAや積立投資にも対応する商品が登場

- テック業界のトレンド変化をダイレクトに反映

つまり、**「アメリカの成長=FANG+の成長」**と言っても過言ではありません。

ただし、少数銘柄ゆえに値動きが激しいため、中長期目線での分散投資がポイントです。

ここが重要!

短期の上下に惑わされず、テクノロジーの進化そのものを信じて積み立てる姿勢がFANG+投資の成功の鍵です。

FANG+インデックスを使った運用戦略と商品の選び方

FANG+インデックスに投資するなら、どの商品を選び、どんな戦略で運用するかが成果を左右します。

同じ指数に連動していても、「投資信託」と「ETF」、「レバレッジ型」と「通常型」では、リスクもリターンも大きく変わるんです。

この章では、代表的な「iFreeNEXT FANG+インデックス」を中心に、他社のFANG+関連商品との違いや、レバレッジ型の使い方・注意点を分かりやすく整理します。

また、2024年から始まった新NISAの成長投資枠を活用して購入する際のポイントも紹介。

つまり、FANG+を長期で育てたい人も、短期で利益を狙いたい人も、「自分に合った運用スタイル」を見極めることが最初の一歩ということですね!

2-1. iFreeNEXT FANG+インデックスと他のFANG+投信・ETFの違いを比較

実は、FANG+に連動する商品はいくつもありますが、**最も有名なのが「iFreeNEXT FANG+インデックス」**です。

他の投信やETFと比べると、運用方針やコストに明確な違いがあります。

📊 主な違い:

- iFreeNEXT FANG+インデックス:純粋に指数に連動、信託報酬が低め

- iFreeレバレッジFANG+:2倍の値動き、短期リターン狙い

- 海外ETF(例:MicroSectors FANG+ ETNなど):ドル建てでよりダイレクトな投資が可能

- SBI・楽天・マネックス証券などで手軽に購入可能

つまり、「長期積立」なら通常型、「短期トレード」ならレバ型が向いているということですね!

ここが重要!

信託報酬や取引コストを確認し、目的に合わせて商品を選ぶのが成功のカギです。

2-2. レバレッジFANG+を使う場合のリスク管理と積立・一括投資の使い分け

「レバレッジFANG+」は、指数の2倍の値動きを目指すハイリスク・ハイリターン商品です。

上昇相場では圧倒的な利益を狙えますが、下落相場では損失も2倍になる点に注意が必要です。

💡 賢い使い方のポイント:

- 積立投資でリスク分散

→ 毎月一定額を積み立てることで平均取得単価を下げる - 一括投資はタイミング重視

→ 調整局面や金利低下局面でのエントリーが効果的 - 短期チャートを確認して出口戦略を決める

→ 急騰局面では早めの利確も検討

つまり、「勢いに乗る」投資ではなく、「ルールを決めて淡々と積み上げる」ことが大切ということですね。

ここが重要!

レバレッジ型は“短期集中型”の商品。長期保有では減価リスクがあるため、ポートフォリオの一部として使いましょう。

2-3. 新NISA・成長投資枠でFANG+を買うときに押さえるべきポイント

2024年から始まった新NISA制度では、FANG+インデックス関連の投信を**「成長投資枠」**で購入できます。

この枠を使えば、非課税で長期運用が可能になるため、テック株への積立に最適です。

📌 新NISAでの活用ポイント:

- 成長投資枠では年間240万円まで投資可能

- 売却益・分配金が非課税(税率20.315%がゼロに!)

- 「iFreeNEXT FANG+インデックス」などは対象商品

- つみたて投資枠との併用もOK

つまり、新NISAを活用すれば、米テックの成長を税金ゼロで享受できるチャンスということですね!

ここが重要!

長期積立で「非課税+複利」の効果を最大化しましょう。月1万円でも、10年続ければ大きな差が生まれます。

FANG+インデックスのパフォーマンス分析とチャートの見方

FANG+インデックスの魅力を語るうえで欠かせないのが、実際のパフォーマンス分析です。

どれだけ期待値が高くても、過去の騰落率やリターンの傾向を知っておくことは、リスクを抑えた投資判断につながります。

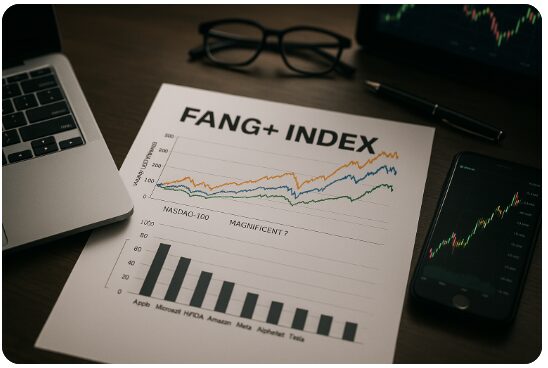

この章では、FANG+の過去データ・リアルタイムチャートの確認方法・他指数との比較を詳しく紹介。

特にS&P500やNASDAQ100と比べることで、FANG+がどれほどのリターンを上げてきたのか、またその裏にある**値動きの激しさ(ボラティリティ)**も見えてきます。

つまり、数字を正しく読み解くことで、**「いつ買うべきか」「どの程度リスクを許容できるか」**が明確になるということですね!

3-1. 過去の騰落率・基準価額の推移・リアルタイムチャートのチェック方法

実は、FANG+は短期では乱高下しつつも、長期では右肩上がりの成長を続けています。

特にAI関連株の上昇によって、2023〜2025年にかけてリターンが大きく改善しました。

📊 チャート確認のおすすめサイト:

チャートを定期的に確認し、トレンド転換やサポートラインを見極めることが重要です。

ここが重要!

短期の値動きに一喜一憂せず、長期チャートで方向性を見ることが成功の近道です。

3-2. 年率リターンをS&P500・NASDAQ100と比較してみる

過去5年間での平均年率リターンを見ると、FANG+は他の主要指数を上回る傾向にあります。

📈 比較データ(2020〜2024年平均):

- FANG+:+24〜26%/年

- NASDAQ100:+18〜20%/年

- S&P500:+11〜13%/年

特に生成AI・半導体ブーム期には、NVIDIA・Meta・Amazonがリターンを押し上げました。

つまり、ハイリスクだがハイリターンという性質を理解した上で投資するのがポイントです。

ここが重要!

FANG+は市場平均を上回る成長を狙える一方で、下落時のリスクも倍増します。投資比率は慎重に決めましょう。

3-3. シャープレシオ・最大ドローダウンから見るFANG+のリスク特性

FANG+はリターンが大きい分、リスク指標でも特徴が明確に表れています。

シャープレシオ(リスク当たりリターン)で見ると、NASDAQ100より若干高い水準を保ちながらも、最大ドローダウン(最大下落率)は大きめです。

📉 指標の目安:

- シャープレシオ:約1.2〜1.4(比較的高い)

- 最大ドローダウン:約−35〜40%(高ボラティリティ)

つまり、FANG+は「成長性重視のアクティブ指数」として位置づけられます。

ここが重要!

ボラティリティの高さを味方につけるには、長期で積み立てる戦略が最も有効です。

時間を味方にすれば、一時的な下落もチャンスに変えられます。

FANG+に連動する主な投資信託・ETFを比較する

FANG+インデックスに投資する方法は1つではありません。

投資信託・ETF(上場投資信託)・レバレッジ型など、目的やリスク許容度によって最適な選択肢が変わるんです。

この章では、人気の「iFreeレバレッジFANG+」を中心に、他のFANG+連動商品との違いを徹底比較します。

さらに、**信託報酬・実質コスト・取扱証券会社(SBI・楽天・マネックス)**など、投資家が気になる実用面も整理。

ETFを選ぶか、投資信託で積み立てるかといった判断基準もわかりやすく解説します。

つまり、あなたの投資スタイルに合ったFANG+商品を選ぶことが、「リターンを最大化し、ムダなコストを減らす」第一歩ということですね!

4-1. 大和の「iFreeレバレッジFANG+」の特徴と向いている投資家像

実は、FANG+関連の中で最も注目されているのが「iFreeレバレッジFANG+」なんです。

これは大和アセットマネジメントが運用する商品で、FANG+指数の2倍の値動きを目指すタイプです。

📌 特徴まとめ:

- 指数の上昇率×2を目指す「レバレッジ型」

- 信託報酬:約0.99%程度(レバ型としては平均)

- 日々の値動きに連動するため、短期トレード向き

- 1万円前後の少額から購入可能

こんな人に向いています👇

- テック相場の波に乗って短期で利益を狙いたい人

- チャートを定期的にチェックできる中〜上級者

ここが重要!

レバレッジ型は**長期保有で「減価リスク」**があるため、積立投資や長期放置は不向きです。

あくまで短期戦略の一部として活用しましょう。

4-2. 信託報酬・実質コスト・買える証券会社(SBI・楽天・マネックス)の比較

投資信託を選ぶときに外せないのが**「コストの比較」**です。

FANG+投信は信託報酬がやや高めですが、運用成績や利便性で差が出ます。

📊 主なFANG+投信・ETF比較(2025年版):

| 商品名 | 信託報酬(年率) | 取扱証券会社 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| iFreeNEXT FANG+インデックス | 約0.775% | SBI・楽天・マネックス | 長期積立に最適 |

| iFreeレバレッジFANG+ | 約0.99% | SBI・楽天・マネックス | 短期リターン重視 |

| MicroSectors FANG+ ETN(米国上場) | 約0.95%(ドル建て) | 海外ETF取扱口座 | 為替影響あり |

ここが重要!

長期積立なら信託報酬の低いiFreeNEXT FANG+がおすすめ。

短期で上昇トレンドを狙うならレバレッジ型を活用するのが有効です。

4-3. ETFで買うか投信で買うか|ドル建て・東証上場・特定口座対応の違い

「ETFと投資信託、どちらがいいの?」という疑問は多いですよね。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

💡 比較ポイント:

- ETF(例:MicroSectors FANG+ ETN)

→ リアルタイム取引が可能・ドル建て・為替リスクあり - 投資信託(例:iFreeNEXTシリーズ)

→ 日本円で購入可能・自動積立対応・特定口座で管理しやすい - 東証上場ETF(例:NEXT FUNDS NASDAQ100など)

→ 日本語取引・流動性が高い

つまり、初心者や新NISA利用者には投資信託型が扱いやすいということですね!

ここが重要!

ETFは手数料が低い反面、売買のタイミング管理が必要。

投資信託は「放置運用」ができるため、長期投資との相性が抜群です。

2025年以降のFANG+インデックスの見通しと将来予測

2025年以降のFANG+インデックスは、米国の金利動向・テック企業の決算・生成AIの成長トレンドによって大きく左右される可能性があります。

とくにNVIDIAやMeta、AmazonなどのAI関連投資が拡大する中で、FANG+は再び米国株市場の中心的存在になるとの見方も強まっています。

この章では、今後の相場見通しと構成銘柄の業績シナリオをもとに、長期的な成長ポテンシャルを分析。

また、上昇局面と下落局面のそれぞれで有効な投資戦略、つまり「買い時」と「様子見ポイント」も整理します。

つまり、FANG+を“AI時代の主役指数”として活かすには、経済指標と企業動向を結びつけて読む力が重要ということですね!

5-1. 金利・米テック決算・生成AIトレンドがFANG+に与える影響

FANG+の値動きは、金利と企業決算に敏感です。

2025年もFRBの利下げ観測が進む中、ハイテク株への資金流入が加速しています。

📈 注目ポイント:

- 金利低下でグロース株に資金が戻りやすい

- 生成AI・クラウド分野でNVIDIAやMicrosoftが絶好調

- AmazonやMetaも広告・AI開発で利益率改善

ここが重要!

AIトレンドの拡大が続く限り、FANG+は再び米国市場の中心指数として注目され続けるでしょう。

5-2. 構成銘柄の業績次第でどこまで伸びるか|「今後10年」がテーマのときの考え方

FANG+の本質は「10社の企業力=指数の成長力」です。

つまり、構成銘柄の業績が伸び続ける限り、指数も上昇する仕組みです。

🔍 長期的な注目テーマ:

- NVIDIA・Microsoft:AIインフラ・半導体分野

- Amazon・Meta:広告・クラウド・メタバース

- Apple・Alphabet:サービス事業と生成AIの統合

ここが重要!

短期では上下しますが、「10年単位で見る」ことでテックの成長曲線を取り込めるのがFANG+の真価です。

5-3. 上昇相場・下落相場でのFANG+投資戦略(買い時の目安と様子見ポイント)

上昇相場ではFANG+は他指数よりも早く上がり、下落相場では先に調整します。

つまり、トレンドの転換点を意識した買い方がポイントです。

💡 買い時・様子見の目安:

- 買い時 → FRBの利下げ局面・AI関連決算の好調時

- 様子見 → テック株のバリュエーション過熱期・金利上昇局面

- 積立型 → 相場に関係なく毎月買い続けて平均コストを下げる

ここが重要!

一括で買うより、積立×長期保有×分散が王道。

感情ではなく、データと戦略で判断するのがFANG+投資の成功法です。

市場全体との相関・ランキングから見るFANG+の立ち位置

FANG+インデックスを正しく理解するためには、市場全体との関係性や構成銘柄の動きを把握することが欠かせません。

時価総額の推移や騰落ランキングを見れば、どの企業が指数をけん引しているのかが一目で分かります。

この章では、FANG+とNASDAQ100、そして「マグニフィセント7(米テック主要7社)」との相関関係をわかりやすく比較。

さらに、上位銘柄の急落が指数全体に与える影響や、分散効果の限界についても触れていきます。

つまり、FANG+の立ち位置を理解することで、**「市場のどこでリスクを取っているのか」**を明確にでき、より戦略的な投資判断ができるということですね!

6-1. FANG+銘柄の時価総額・騰落ランキング・入れ替え動向をチェック

実は、FANG+構成銘柄の時価総額ランキングは世界でもトップクラスなんです。

AppleやMicrosoft、NVIDIAなど、時価総額が1兆ドルを超える企業がズラリと並びます。

📊 2025年時点の注目ポイント:

- 1位:Apple(約3兆ドル)

- 2位:Microsoft(約2.8兆ドル)

- 3位:NVIDIA(約2兆ドル台に接近)

- 4位以降:Alphabet、Amazon、Metaが続く

また、FANG+は四半期ごとに構成見直しが行われ、成長力が鈍化した企業は入れ替え対象になります。

最近では、**AIセキュリティ銘柄のCrowdStrike(CRWD)やBroadcom(AVGO)**が新たに組み込まれ、時代の変化を反映しています。

ここが重要!

FANG+は単なる“テック株指数”ではなく、「成長の最前線」を選抜する仕組みになっているんですね。

6-2. NYSE FANG+指数とNASDAQ100・マグニフィセント7との相関関係

FANG+はNASDAQ100や「マグニフィセント7」と高い相関を持ちますが、構成と比率が微妙に異なります。

つまり、「似ているけれど動き方が少し違う」のがポイントなんです。

📈 相関関係まとめ(2025年時点の傾向):

- NASDAQ100との相関係数:約0.93(非常に高い)

- S&P500との相関係数:約0.85(やや高い)

- マグニフィセント7とは構成が重なるため、値動きも似るがボラティリティは高め

FANG+は構成銘柄が10社と少ないため、一部の銘柄の上昇・下落が全体に強く影響します。

ここが重要!

NASDAQ100よりも集中度が高く、**「テックの成長を純粋に取り込めるが、下落時も速い」**のがFANG+の特徴です。

6-3. 上位銘柄の急落が指数に与える影響と分散の限界

FANG+は少数精鋭の指数である一方、分散効果が限定的という側面もあります。

たとえば、NVIDIAやAppleの株価が急落すれば、指数全体が10%以上下落するケースも珍しくありません。

💡 注意ポイント:

- 10銘柄で構成=1社あたり約10%の影響力

- 半導体・クラウド・AIなど分野が偏りやすい

- 市場全体よりもボラティリティ(値動きの幅)が大きい

つまり、FANG+は「集中投資型指数」として認識することが大切です。

S&P500やオルカンのような広範な分散は効かないため、ポートフォリオの一部として組み込むのが賢明です。

ここが重要!

リスクを抑えるには、FANG+と他の分散型ファンドを組み合わせる“ハイブリッド運用”がおすすめです。

FANG+インデックスのコスト構造と長期保有時の注意点

FANG+インデックスに投資する際、意外と見落とされがちなのが**「コスト構造」**です。

信託報酬や売買手数料などのコストは、長期保有すればするほどリターンに影響します。たとえ年0.5%の違いでも、10年・20年単位では大きな差になるんです。

この章では、「FANG+は信託報酬が高い」と言われる理由を明確にし、許容できるコストラインの目安を紹介。

さらに、ボーナス投資やつみたて設定、手数料の安い証券会社を使ったコスト最適化の実践方法を解説します。

つまり、長期でFANG+を育てるなら、**「どれだけ増やすか」だけでなく「どれだけ減らさないか」**という視点が重要ということですね!

7-1. 信託報酬が「高い」と言われる理由と許容ラインの目安

FANG+インデックス投信の信託報酬は年0.7〜1.0%前後が一般的。

これはS&P500インデックス(年0.1〜0.2%)に比べると高めです。

📊 なぜ高いのか?

- 海外指数(NYSE)を利用しているため運用コストが発生

- 為替ヘッジ・指数連動精度の維持に費用がかかる

- 構成銘柄入れ替え時の再構築コスト

許容ラインの目安:

年0.8%以下なら妥当、1%を超える商品は慎重に検討しましょう。

ここが重要!

「信託報酬=見えないコスト」です。

年単位で見ると小さくても、10年単位では数万円単位の差になります。

7-2. コストを抑える買い方(ボーナス投資・つみたて・手数料の安い証券会社)

長期投資でコストを減らすには、買い方を工夫することが大切です。

💡 コストを抑える3つの方法:

- ボーナス投資(年2回まとめ買い)

→ 買付手数料を減らせる - 毎月つみたて(自動投資)

→ 平均取得単価を下げつつ時間分散 - ネット証券を利用(SBI・楽天・マネックスなど)

→ 信託報酬割引・ポイント還元あり

ここが重要!

同じ商品でも証券会社によって実質コストが変わるため、ポイント還元率も含めて比較しましょう。

7-3. 10年・20年保有した場合の費用対効果シミュレーションの考え方

「信託報酬なんて微々たるもの」と思うかもしれませんが、長期では侮れません。

仮に年0.8%の信託報酬で20年間運用した場合、元本1,000万円なら約160万円がコストとして消える計算です。

📈 費用対効果を考えるポイント:

- 年率リターンが10%以上なら十分補える

- 手数料を1%下げるだけで20年後に数十万円の差

- ポイント還元付き証券口座を選ぶと実質コストを下げられる

ここが重要!

FANG+のような成長型投信は「コストを上回るパフォーマンス」を期待して買う商品。

長期で複利効果を狙うなら、“低コスト×長期保有”の両立がカギです。

FANG+投資に潜むリスクと「やめとけ」と言われるポイント

FANG+インデックスは高いリターンが魅力ですが、同時にリスクの大きさも忘れてはいけません。

構成銘柄の多くがテック企業であるため、金利上昇や決算の失望、AIブームの冷却などで急落する可能性があります。

この章では、そんなFANG+投資に潜む「やめとけ」と言われる理由を具体的に解説。

テック株集中によるボラティリティ(値動きの激しさ)や、為替リスク・レバレッジ型商品の注意点をわかりやすく整理します。

また、SNSや掲示板の短期的な煽り情報に惑わされないための情報リテラシーの大切さにも触れます。

つまり、FANG+で成功するには、「買う勇気」よりも**「冷静に持ち続ける知識」**が求められるということですね!

8-1. テック株集中ゆえの価格変動リスクと暴落時の耐え方

実は、FANG+の一番の特徴でもあり弱点でもあるのが「テック株への集中」です。

AI・クラウド・SNSといった分野に偏っているため、相場の影響を受けやすいんです。

📉 リスクの実態:

- 米国金利の上昇でハイテク株が売られると指数も急落

- NVIDIAやAppleなど上位銘柄の下落が全体に波及

- 為替(円高)によるリターン目減りのリスクも

ただし、こうした下落は**長期投資家にとっては「押し目」**にもなります。

- 積立投資で平均取得単価を下げる

- 下落時こそ定期買付を継続

- チャートを月足で見て長期トレンドを確認

ここが重要!

暴落相場で焦らず積立を継続できるかどうかが、FANG+投資の「成功者」と「脱落者」の分かれ目です。

8-2. 為替ヘッジ・レバレッジ型を選ぶときに確認すべきリスク項目

FANG+関連商品は、「為替ヘッジあり」「レバレッジあり」など複数のタイプがあります。

これを理解せずに買うと、思わぬ損失を抱える原因になることも。

💡 チェックすべきリスク項目:

- 為替ヘッジあり:円高リスクを抑えられるが、ヘッジコストが発生

- 為替ヘッジなし:ドル高時に有利だが、円高で損失拡大の可能性

- レバレッジ型:値動きが2倍、下落時の損失も2倍

- 長期保有の減価リスク:毎日の値動きで基準価額が徐々に低下する

つまり、短期で利益を狙うならレバ型、長期で安定を狙うなら通常型が適しています。

ここが重要!

商品選びの段階で「リスク許容度」を明確にしておくことが、FANG+投資の第一歩です。

8-3. 掲示板・SNSの短期目線に振り回されないための情報リテラシー

SNSや掲示板では、「FANG+は爆上げ!」「もう終わりだ!」など極端な意見が飛び交いますよね。

でも、それを真に受けると冷静な判断ができなくなります。

📌 情報リテラシーを高めるコツ:

- 出所不明のポストや口コミをうのみにしない

- 公式情報(Bloomberg、ICE公式、モーニングスター)で確認

- チャートや企業業績など「数字」を見る習慣をつける

つまり、情報を「感情」ではなく「データ」で判断することが大切なんです。

ここが重要!

短期的な煽りに乗らず、中長期のビジョンで淡々と積み立てることが、最終的な勝ちパターンです。

FANG+インデックスの最新データを取得して戦略に反映する方法

FANG+インデックスを効果的に運用するには、最新データを常に把握し、戦略に反映させることが欠かせません。

テック株はニュースや決算発表で値動きが激しく、数日の情報遅れがパフォーマンスを左右することもあります。

この章では、リアルタイムチャートの確認方法や構成銘柄の入れ替え情報、指数ニュースの探し方をわかりやすく紹介。

さらに、無料で使える積立シミュレーションツールや分析サイトを活用して、自分の投資スタイルに合った戦略を立てる方法を解説します。

つまり、FANG+で成果を出すには、「買った後の情報管理」こそが最大の武器ということですね!

9-1. リアルタイムチャート・構成銘柄入れ替え・指数ニュースの探し方

FANG+の最新情報は、以下の公式・専門サイトで無料で確認できます👇

📈 おすすめ情報源:

- [Bloomberg / CNBC:米株ニュース]

- [モーニングスター日本版:基準価額・過去チャート]

四半期ごとに銘柄入れ替えがあるため、定期的にチェックしておきましょう。

ここが重要!

特にNVIDIA・Microsoft・Amazonなどの決算発表は、指数全体の方向を左右します。

9-2. 無料でできるパフォーマンス分析・積立シミュレーションの活用

実は、誰でも無料でFANG+投信の積立シミュレーションができるんです。

🧮 無料で使えるツール例:

- SBI証券「かんたん積立シミュレーション」

- 楽天証券「つみたてシミュレーター」

- モーニングスター「ファンド比較ツール」

これらを使えば、「毎月1万円×10年積立でどのくらい増えるか」などを可視化できます。

ここが重要!

“数字で見る”ことで、リスクもリターンも冷静に判断できます。

感情的な投資より、**データドリブン(分析型投資)**が長期成功の近道です。

9-3. 中長期の投資計画に落とし込むための情報収集ルーティン

投資は一度買って終わりではなく、**「定期的な見直し」**が欠かせません。

とくにFANG+のような成長指数は、ニュースの速さが命です。

📅 情報管理のルーティン例:

- 毎週:主要テック企業の株価チェック(TradingView)

- 毎月:指数の騰落率・信託報酬確認(運用レポート)

- 毎四半期:構成銘柄の入れ替えニュースを確認(ICE公式)

ここが重要!

「積立する→確認する→調整する」このサイクルを続けることで、

FANG+投資を**“短期ギャンブル”ではなく“戦略的長期運用”**に変えられます。

結論:FANG+インデックスは「未来のテック成長」を取り込む最前線の投資先!

FANG+インデックスは、Apple・Amazon・NVIDIA・Metaなど世界をリードする10のテック企業に集中投資できる魅力的な指数です。

S&P500やNASDAQ100と比べても成長率が高く、AIやクラウド、EVなどの革新分野を網羅しているため、今後10年を見据えた資産形成の中心軸になり得ます。

ただし、テック株特有の価格変動リスクやコストの高さも理解しておくことが重要です。

積立投資や新NISAの成長投資枠を活用し、長期目線で分散運用する戦略が効果的です。

また、リアルタイムで構成銘柄や指数ニュースをチェックし、最新情報を投資判断に反映する姿勢が成果を左右します。

つまり、「短期で儲ける」よりも「未来に備える」投資がFANG+成功の鍵!

テックの進化に伴う波を賢くつかみたいなら、今日から少額でもFANG+に触れてみましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント