「日本の格差って、そんなに深刻なの?」

そう感じている方も多いかもしれませんが、実は世界的にも“格差の進行国”として日本は注目されている存在なんです。

この記事では、所得・教育・雇用・地域・健康・世代間などに広がる経済格差の全体像とその背景をわかりやすく解説。

ジニ係数やSDGs、ベーシックインカムなどの専門用語も、初心者でも理解できるようにかみ砕いて紹介します。

さらに、各国の政策比較や日本が今後進むべき“格差是正のロードマップ”も提示。

スマホでもサクサク読めるように、会話調×箇条書き×短文構成でストレスなく学べる構成です。

ここが重要!

“格差”を知ることは、あなたの未来の行動を選ぶ力になる。社会の今とこれからを、この記事で一緒に考えてみましょう。

格差社会の実態を捉える―定義・指標・グローバル比較

「格差ってよく聞くけど、具体的にどう測るの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

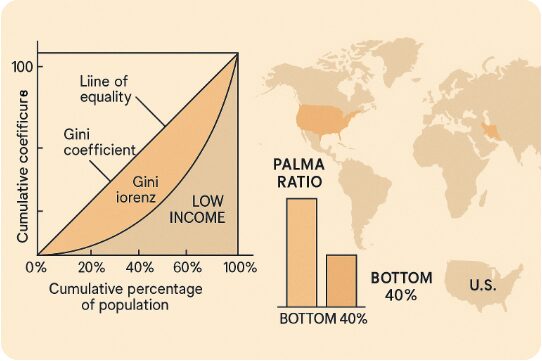

実は、格差を可視化するには“ジニ係数”や“パルマ比”などの客観的な指標が必要なんです。

この章では、まず所得分布を数値化する代表的な格差指標の基本を解説し、

次に新自由主義やグローバル化によって進行した構造的な要因をわかりやすく紐解きます。

さらに、日本・アメリカ・韓国という3カ国を比較し、それぞれの格差モデルがどのように形成されてきたのかも徹底解説。

ここが重要!

格差を「感覚」ではなく「データ」で把握することで、その背景と本質をより正確に理解できるようになります。

1-1: ジニ係数/パルマ比で見る所得分布のリアル

「格差社会」って、なんとなくのイメージだけで話していませんか?

実は、格差の実態は数値で“見える化”できるんです。

その代表的な指標が「ジニ係数」と「パルマ比」です!

おすすめ指標の特徴はこちら:

- ジニ係数:所得の不平等度を「0〜1」で表す。0に近いほど平等、1に近いほど不平等。

- パルマ比:所得上位10%と下位40%の比率で格差を測定。数字が大きいほど格差が広い。

例えば、ジニ係数でいうと…

- 日本:約0.33(比較的安定)

- アメリカ:約0.41(かなり不平等)

ここが重要!

ニュースやSNSの「格差論」に振り回されず、客観的なデータで格差を見極めることが第一歩です。

1-2: 新自由主義×グローバル化が拡大させた構造的要因

「なぜ格差がここまで広がったのか?」

それには、政策と経済の“方向転換”が深く関係しています。

実は、1990年代以降に世界で進んだのが以下の2つ:

- 新自由主義政策:規制緩和、民営化、競争促進など

- グローバル化:企業が低コストを求めて海外移転、労働者が置き去りに

この結果、

- 正社員→非正規化

- 大企業→富を蓄積

- 中小企業・地方→苦境に直面

といった**“二極化の流れ”が加速した**んです。

つまり、今の格差は“仕組み”が生んだもの。

個人の努力だけではカバーできない“構造的格差”なんですね。

1-3: 日本・米国・韓国の格差パターンを徹底比較

「格差って、どの国でも同じ?」と思いがちですが…実は全然違います!

ここでは、日本・アメリカ・韓国の格差構造を比較してみましょう。

📊 格差パターン比較:

- アメリカ:

ジニ係数高め、富裕層への集中が極端

社会保障制度の是正効果が低く、貧困層も多い - 日本:

中間層の縮小が課題。

高齢者と若年単身層の間で格差が拡大 - 韓国:

教育・就職競争が格差の要因に

大卒でも就職難で“学歴格差”が目立つ

ここが重要!

格差問題は「見えるところ」だけで判断しがちですが、国ごとの背景や政策で大きく変わることを理解しましょう。

比較することで、どこに対策の糸口があるのかが見えてきます。

日本国内の所得格差最前線―地域・世帯・ジェンダー視点

「同じ日本でも、収入格差ってそんなにあるの?」

そう思っている方もいるかもしれませんが、実際には“年収・地域・性別・世帯形態”によって大きな違いがあるのが現実です。

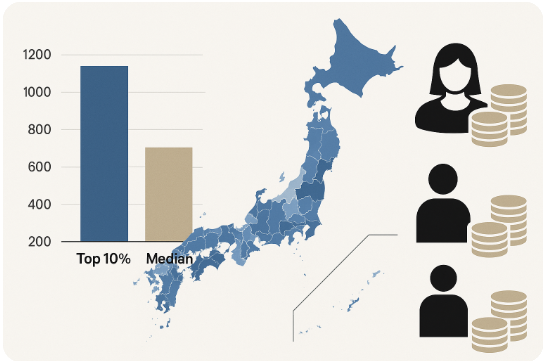

この章では、まず年収上位10%と中央値の最新データを比較し、格差の広がり具合を数値で可視化します。

次に、都市と地方の地域別マップを使って、どこに所得差が集中しているのかを見ていきましょう。

そして最後に、単身世帯や女性世帯が直面する“見えにくい貧困”の実態を取り上げます。

ここが重要!

格差は一律ではなく、立場や住む場所によって現れ方がまったく異なる。その多面性を知ることが、正しい対策の第一歩です。

2-1: 年収上位10% vs 中央値の差—最新データ分析

「年収1,000万円」と聞くと多いと感じますが、実はそれ…上位10%に入る水準なんです。

一方、日本の年収の中央値は約370万円程度(国税庁調査)。

つまり、こんなに違うんです:

- 年収中央値:約370万円

- 上位10%ライン:約960万円〜

ここが重要!

平均値ではなく、「中央値」で自分の立ち位置を知ることが格差理解の第一歩です。

2-2: 都市部と地方の「格差マップ」で見る地域偏在

「東京は給料が高いって本当?」

答えは…本当です。ただし“生活費”も高いんです!

最新の都道府県別年収データによると:

- 東京・神奈川:平均年収が全国平均を大きく上回る

- 沖縄・宮崎・青森:平均年収が全国最低水準

さらに、都市部には高収入者も多い反面、住宅コストや教育費の負担も大きいため、可処分所得はそれほど残りません。

ここが重要!

年収の額面だけでなく、「生活に使えるお金=可処分所得」で地域差を見ることが大切です。

2-3: 単身/女性世帯が直面する相対的貧困の現状

実は、日本の相対的貧困率(中央値の半分未満の所得層)は先進国でも高水準です。

とくに厳しいのが以下のケース:

- 単身高齢者

- 母子家庭

- 非正規で働く女性

例えば、ひとり親世帯の貧困率は50%を超えるという深刻なデータも。

ジェンダー格差、雇用形態の違い、育児・介護負担の偏りが、“見えにくい貧困”を生んでいるのです。

ここが重要!

見落とされがちな「世帯属性別格差」に注目することで、支援策や自衛のヒントが見えてきます。

世界ランキングで見る経済格差とSDGsの狙い

「格差問題って、日本だけの話じゃないの?」

実は、世界全体で経済格差はますます深刻化しており、国ごとの賃金格差も鮮明になっています。

この章では、まず先進国と新興国の賃金ギャップをデータで比較し、どこにどんな格差があるのかを明らかにします。

次に、国際社会が掲げるSDGs目標10「不平等の削減」に各国がどう取り組んでいるか、進捗や課題を解説。

そして、コロナ禍で加速した“富の集中”メカニズムに注目し、パンデミックが格差にどう影響したかも詳しく取り上げます。

ここが重要!

グローバル視点で格差をとらえることで、日本の位置づけと課題もより明確に見えてくるようになります。

3-1: 先進国 vs 新興国 賃金ギャップの比較分析

「アメリカって格差がすごいって聞くけど、新興国とはどう違うの?」

実は、両者ともに**“格差の構造”は違えど深刻さは共通**なんです。

- アメリカ:高所得者に富が集中。ジニ係数は約0.41

- 日本:中間層の減少が課題。ジニ係数は約0.33

- インド・南米諸国:富裕層と農村部の貧困層の格差が極端

ここが重要!

世界各国で格差の「見え方」は異なるけれど、**根本にあるのは“富の再分配の機能不全”**です。

3-2: SDGs目標10「不平等削減」の達成度と課題

「SDGsって環境だけの話じゃないの?」と思っていませんか?

実は、目標10は『国内・国家間の不平等を是正する』ことがテーマです。

ただし、達成度は国によってバラバラ。

日本でも課題とされるのは:

- 非正規雇用の格差

- 女性・高齢者の社会参加機会

- 地方自治体の財政格差

つまり、SDGsを達成するには“国内政策”が超重要ということですね!

ここが重要!

格差解消は国際目標でありながら、身近な課題からの積み重ねが達成へのカギになります。

3-3: コロナ禍で加速した富の集中メカニズム

「コロナで経済が落ち込んだのに、なぜ一部の人はますます裕福に?」

それは、“資産を持つ人だけが得をする構造”が強化されたからなんです。

代表的な現象は:

- 株高で富裕層の資産は拡大

- テック企業中心の上場益

- 非接触ビジネスの成長

- 一方で、非正規・接客業は打撃を受け続けた

ここが重要!

コロナ後の世界は、「分断が拡大した」だけでなく、“資本 vs 労働”の格差がより鮮明になったということですね。

教育格差がもたらす生涯所得の不平等

「学歴って、やっぱり収入に関係あるの?」

そんな疑問に対して、実際のデータは“YES”と答えています。

この章では、まず学歴・学力と生涯年収の相関関係をデータで明らかにし、教育格差がどのように収入格差に直結しているのかを解説。

次に、中学受験や塾への依存が生む“機会格差”の実態と、家庭の経済力によって進路が制限される現状にも迫ります。

そして最後に、ICT(情報通信技術)を活用した教育の地域格差解消策=デジタルディバイド対策も紹介します。

ここが重要!

教育へのアクセスが不平等なままだと、その影響は一生続く“所得格差”として現れる。だからこそ、早期対策が必要なのです。

4-1: 学歴・学力と年収の相関データを徹底解析

「大学に行くと将来収入が上がるって本当?」

答えは…はい、本当です。統計的に証明されています。

たとえば厚生労働省の調査では、

- 高卒の平均年収:約300万円

- 大卒:約400〜500万円

- 大学院卒:約600万円以上も珍しくない

さらに、学力が高い層ほど安定した職に就く傾向があり、失業リスクも低いことがわかっています。

📌 学歴=すべてではありませんが、「経済的リターン」が高いことは明らかですね。

ここが重要!

教育の格差は、そのまま**「将来の選択肢の格差」に直結する**と意識することが大切です。

4-2: 中学受験・塾依存が生む機会格差と対策

「塾に行かないと受験に不利?」

実は、中学受験では塾通い率が9割以上という地域もあるほど、塾依存が強まっています。

でも、その分かかる費用も重くのしかかります:

- 中学受験向け進学塾:年間50〜100万円

- 模試・講習費用:数万円単位で追加

この費用を出せる家庭とそうでない家庭で、学力よりも“経済力”で差が生じているのが現実です。

📌 対策としては、

- 地域主導の無料学習支援

- 学校内の補習制度充実

- オンライン教材の普及

など、「誰でも使える教育リソース」の整備がカギになります。

ここが重要!

“塾に通えない=将来に差がつく”という構造を放置しない仕組み作りが必要です。

4-3: ICT活用で解消するデジタルディバイド戦略

「家庭にパソコンがないだけで、学力に差が出るって本当?」

はい、それが**“デジタルディバイド(情報格差)”**と呼ばれる問題です。

文科省の調査では、

- 自宅でインターネット学習ができる生徒ほど学習意欲が高い

- オンライン教材を活用する生徒は定期テストの点数が高い傾向

一方、家庭にデバイスがなかったり、通信環境が悪いと取り残されるリスクが高まります。

📌 解決策としては:

- 公共Wi-Fi・モバイルルーター貸与

- 学校からの端末貸与(GIGAスクール構想)

- オンライン塾・動画教材の無償提供

ここが重要!

ICTは格差を広げるものではなく、「逆に格差を縮める武器」にもなり得るのです。

雇用格差のリアル―非正規化とギグエコノミーの影響

「同じように働いているのに、なぜこんなに待遇が違うの?」

そう感じたことがある方も多いはず。

実は、雇用形態の違いが“格差の温床”になっているのが現実です。

この章では、まず非正規雇用の拡大と、それに伴う賃金・待遇の格差がどのように広がっているのかをデータで解説します。

次に、労働法制や雇用保険の対象外に置かれがちな“リスク層”の存在にも注目し、制度の課題を浮き彫りにします。

そして、働き方改革や最低賃金の引き上げが格差是正にどれほど効果を発揮しているかも検証していきます。

ここが重要!

雇用の多様化は便利さの裏にリスクもある――だからこそ、制度の見直しと働き方の再設計が必要不可欠なのです。

5-1: 非正規雇用率上昇と賃金下落圧力の実態

「最近、正社員より非正規のほうが多くない?」

そうなんです。2024年現在、労働者の約4割が非正規雇用となっています。

しかも、非正規にはこんな課題が:

- 賃金水準が正社員の6〜7割

- ボーナスや退職金がほぼゼロ

- 雇用が不安定(シフトカットや契約終了)

これでは、長期的な貯蓄や生活設計が難しくなりますよね。

ここが重要!

「自由な働き方」ではなく、“選べない雇用形態”が格差の原因になっていることが問題なのです。

5-2: 労働法制と雇用保険の網目に残るリスク層

「働いているのに社会保障が受けられない…」

そんな“働く貧困層”が増えているのをご存知ですか?

たとえば:

- 週20時間未満だと雇用保険に入れない

- フリーランス・個人事業主は労災対象外

- 非正規は厚生年金の対象から外れるケースも多い

つまり、制度の網目からこぼれ落ちる人たちが「格差の谷底」にいるという現実です。

ここが重要!

「働いても保障がない」層への支援制度整備が、今後の格差是正のカギとなります。

5-3: 働き方改革&最低賃金引上げによる是正効果

「最低賃金が上がっても、生活は楽にならない気がする…」

それも一理あります。ただし、「底上げ」の効果はじわじわと現れています。

たとえば:

- 最低賃金は全国平均で1,000円超え(2024年時点)

- 時給アップにより、非正規の可処分所得が微増

- 同一労働同一賃金の適用も拡大中

とはいえ、企業の“形だけ対応”や実質賃金の停滞も課題として残っているのが現実。

ここが重要!

制度改革に加え、企業・社会の意識変革も並行して進めることが、真の格差是正への第一歩です。

少子高齢化×財政負担が招く世代間格差

「今の若者は年金がもらえないって、本当?」

そんな声が上がる背景には、急速に進む少子高齢化と、財政負担の増大という現実があります。

この章ではまず、高齢者の貧困率や年金制度の持続可能性に関する最新データをもとに、シニア世代の生活実態に迫ります。

次に、若年層が直面する“可処分所得の減少”と“将来への不安”の原因を明らかにし、世代間の不公平感を可視化。

そして最後に、税と社会保障の再設計によって世代間再分配をどう支えるか、現実的なシナリオを検証します。

ここが重要!

このままでは“払うばかりで受け取れない”若者世代が増えかねません。

世代間格差を是正するには、構造そのものを見直す視点が不可欠です。

6-1: 高齢者貧困率と年金制度の持続可能性課題

「年金で暮らせない高齢者が増えているって本当?」

はい、実は高齢者の貧困率は日本でも深刻な課題となっています。

📌 注目データ:

- 日本の高齢者貧困率:約20%超(OECD平均より高い)

- 単身高齢女性の生活保護率が急増中

- 年金だけでは生活費に5万〜10万円足りない世帯も

しかも、現行の年金制度は少子高齢化で財源が先細り。将来の支給額が減る可能性も大いにあります。

ここが重要!

「高齢者=安泰」ではなく、“年金に依存できない時代”がすでに始まっているという認識が必要です。

6-2: 若年層の可処分所得減少と社会保障負担増

「働いてもお金が貯まらない…」と感じる若者が急増中。

その背景には、可処分所得の減少と社会保険料の増加があります。

📌 現状の問題点:

- 実質賃金が20年前と比べてほぼ横ばい

- 厚生年金・健康保険の負担が増え続けている

- 手取りが減る一方で、物価と税負担は上昇中

結果として、**「貯金も投資もできない世代」**が固定化しつつあるんです。

ここが重要!

将来世代にツケを回さないためには、若年層の可処分所得を回復させる政策が不可欠です。

6-3: 世代間再分配を支える税財源シナリオ検証

「じゃあ、財源はどう確保するの?」という疑問に答えるには、現実的な税制の見直しがカギです。

📌 検討される再分配シナリオ:

- 所得の再分配強化(高所得層への増税)

- 消費税増税での広く浅い徴収

- 資産課税(相続税・金融所得課税)の見直し

一方で、「どこまでが公平なのか?」という倫理的・経済的議論も避けて通れません。

ここが重要!

「世代対立」ではなく、「持続可能な支え合い」の仕組みを社会全体で考えることが求められます。

健康格差が生む平均寿命の不平等

「寿命って、住む場所や収入で変わるの?」

実はその通りで、健康状態や寿命の長さには“経済的な格差”が大きく影響していることが、数々の研究で明らかになっています。

この章では、まず生活習慣病のリスクと所得階層の相関関係に注目し、収入が少ないほど病気リスクが高まる構造を解説。

続いて、医療機関へのアクセス格差を埋める手段として注目される“遠隔診療”の可能性と実用性を紹介します。

さらに、予防医療への投資が健康格差の是正だけでなく、労働生産性の向上にもつながるというポジティブな波及効果にも触れます。

ここが重要!

健康格差は“個人の努力不足”ではなく、社会構造の歪みから生まれる不平等。だからこそ、仕組みからの改善が求められているのです。

7-1: 生活習慣病リスクと所得階層の因果関係

「低所得の人ほど糖尿病や高血圧になりやすい」

実はこれはデータでも明らかになっている事実です。

📌 なぜ格差が生まれるのか?

- コンビニ食や外食中心の食生活になりがち

- 定期健診や医療費が負担で受診を避けがち

- 運動不足やストレス環境の放置

結果として、低所得層ほど生活習慣病の発症率が高く、重症化しやすい傾向にあります。

ここが重要!

“健康格差”は、医療の問題だけでなく、生活・教育・雇用すべてに関係する深い社会問題です。

7-2: 医療アクセス格差を緩和する遠隔診療の可能性

「病院に行けない人の健康はどう守るの?」

その答えの一つが、**“オンライン診療”や“遠隔医療”**の活用です。

📌 遠隔医療のメリット:

- 地方や離島でも専門医に相談できる

- 通院不要で介護者や高齢者も安心

- スマホ1つで薬の処方も可能

ただし、通信インフラやアプリ操作の壁もあるため、全世代対応のITリテラシー教育も必要です。

ここが重要!

“医療のデジタル化”は、地域・所得による格差を減らす切り札になり得ます。

7-3: 予防医療投資がもたらす生産性向上効果

「病気になる前に防ぐ方が安く済むのでは?」

まさにそのとおりで、“予防医療”への投資はコスパ最強の社会保障策です。

📌 期待される効果:

- 生活習慣病を未然に防げば医療費を大幅に削減

- 健康な労働者が増えれば生産性アップ

- フリーランスや非正規にも健康投資の波及が可能

たとえば企業による健康経営や、自治体の無料検診制度など、“健康に予算を割く社会”への転換が進行中です。

ここが重要!

健康格差を縮める=社会全体の活力を上げることに直結します。

格差是正策の最新動向―ベーシックインカムから富裕税まで

「格差をなくすには、どんな政策が有効なの?」

そんな問いに対して、世界中でさまざまな“格差是正策”が実施・検討されています。

この章では、まず日本国内で導入が進む「児童手当の拡充」や「給付付き税額控除」が、実際にどれほど効果を上げているのかをデータから検証します。

次に、フィンランドで実施されたベーシックインカム実験の成果と課題から学べるポイントを丁寧に解説。

さらに、富裕税や資産課税の強化に関する国際的な動向と、日本が取りうる選択肢についても比較的に紹介します。

ここが重要!

格差是正に必要なのは「一発逆転」ではなく、複数の制度を組み合わせた持続可能なアプローチです。各国の実例からヒントを得ていきましょう。

8-1: 児童手当拡充&給付付き税額控除の効果検証

「子育て支援が格差是正に役立つの?」

答えは“YES”です。児童手当の拡充や給付付き税額控除は、実際に低所得層の所得底上げに効果があります。

📌 具体例:

- 所得制限付きで子ども1人あたり月額増額も検討中

- 税額控除による還付で、子育て世代の手取りがプラスに

ここが重要!

子どもに直接お金が届く仕組みは、長期的な世代間格差の発芽を防ぐ効果が期待されます!

8-2: フィンランド実験に学ぶベーシックインカムの教訓

「ベーシックインカムって、日本でもできるの?」

フィンランドの実験では、月500ユーロの無条件給付で受給者の幸福度がアップした一方、就労率の変化には限定的な結果が出たんです。

📌 ポイント:

- 申請手続きが簡易化され、行政コストも削減できた

- ただし、給付額だけでは就労を強く促す効果は薄かった

つまり、

制度設計次第で、生活支援と働き方支援を両立できるヒントが得られるんですね!

8-3: 富裕税・資産課税強化の国際比較と日本の選択肢

「お金をたくさん持っている人から、もっと取るべき?」

これは世界的な議論。フランス・スペイン・ノルウェーでは富裕税や資産課税を導入し、一定の成果を上げています。

📌 比較ポイント:

- フランス:高額資産に対して年1%課税

- ノルウェー:金融資産に安定財源を注入

- 日本:相続税・譲渡所得課税の見直し案が議論中

ここが重要!

「どこまで公平か」には多くの議論が必要ですが、格差是正のためには富裕層の協力も不可欠です。

日本が不平等を縮小するためのロードマップ

「日本はこのまま格差が広がる一方なの?」

そうした不安に対し、今まさに問われているのが“社会全体で格差をどう是正していくか”という戦略的なアプローチです。

この章では、まず地方創生とデジタル田園都市構想を掛け合わせ、地域単位で所得を引き上げる取り組みを解説。

次に、ESG投資(環境・社会・ガバナンス)を通じて、企業に格差是正の責任を果たさせる動きに注目します。

そして最後に、行政だけでなく市民・NPOなど多様な主体が連携して機能する“セーフティネットの多層構造”の重要性も取り上げます。

ここが重要!

格差を縮小するには、国任せではなく、地域・企業・市民が一体となった“協働型の社会設計”がカギになるのです。

9-1: 地方創生×デジタル田園都市構想で所得底上げ

「東京一極集中を防ぐには?」

“デジタル田園都市構想”は、地方でもオンラインで仕事・学び・医療が受けられる仕組みを整備する政策です。

📌 期待される効果:

- 東京と地方の所得格差が縮小

- 地方在住でもIT関連職が選べるようになる

- 学校・医療・起業支援がオンラインで普及

ここが重要!

地域単位で自立した所得源を生み出すことが、格差軽減の第一歩になるんです!

9-2: ESG投資で企業に格差是正の社会的責任を促す

「投資で社会が変わるって本当?」

そうなんです。ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮する企業は、格差抑制に貢献しやすくなります。

📌 事例:

- 女性登用や障害者雇用を促進

- 地方創生・育児支援に積極的な施策を展開

- 公正な賃金・社会保障制度の導入

ここが重要!

投資先を選ぶときに**「社会にどう役立っているか」の視点を加えることで、企業の行動も変わり、格差対策につながります。**

9-3: 市民・NPO・行政連携による多層的セーフティネット

「行政だけじゃ支えきれない…」と思ったら、それは正解です。

市民・NPO・企業・自治体が協力する“多層セーフティネット”こそが実効性のある支援策になります。

📌 具体策:

- 地域の子育て・高齢者サポートをNPOが実施

- 学習支援・就労支援を市民が運営

- 行政は資金・制度設計・調整役に徹する

ここが重要!

「支援はトップダウンではなく、ボトムアップで育てていく」が成功の鍵です!

結論

経済格差の拡大は、もはや一部の問題ではありません。所得格差・教育格差・雇用格差・地域格差が連鎖的に広がることで、社会全体の活力を奪う深刻な課題となっています。特に日本では、高齢化や都市集中、非正規雇用の増加が不平等をさらに加速させています。

しかし、希望はあります。

教育機会の平等化、税制改革、ベーシックインカムや資産課税の再設計、地方創生×デジタル政策などを戦略的に進めれば、格差は確実に縮小可能です。

まずは私たち一人ひとりが、データに基づいて現実を直視し、正しい情報を得て「どのような社会を望むか」を選択することが大切です。

そして企業・行政・市民が協働し、格差是正を“自分ごと”として動く仕組みづくりが必要です。

今日からできる第一歩として、身の回りの教育・雇用・福祉制度を見直し、必要に応じて情報発信・政治参加・NPO支援など、できる範囲でアクションしてみましょう。

不平等を放置する社会ではなく、希望と安心を分かち合える社会へ。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント