FANG+指数は、米国の巨大テック企業を中心に構成された注目の株価指数で、ハイテク・AI・メディア関連に集中投資したい投資家に人気です。

構成銘柄には、Apple・Amazon・Metaなどの「Magnificent Seven」が含まれており、成長力と話題性の両方を兼ね備えています。

この記事では、FANG+指数の構成内容やリアルタイムチャートの見方、iFreeNEXTやレバレッジETFとの比較、さらには新NISAでの活用方法までを網羅。

初心者にもわかりやすく、投資判断に役立つ情報をわかりやすく整理しています。

FANG+の魅力と注意点を知って、成長企業への効率的な投資を始めましょう!

【最新版】NYSE FANG+指数とは?構成銘柄・入れ替えルール徹底解説

FANG+指数は、米ニューヨーク証券取引所(NYSE)が提供するテック・グロース企業に特化した株価指数です。

Apple、Amazon、Metaなど、世界をけん引するIT・メディア企業10社で構成されており、AI・クラウド・SNSなどの成長トレンドを反映します。

この章では、FANG+指数の基本的な定義や読み方、構成銘柄の最新版情報(2025年版)、そして年2回行われる銘柄入れ替えルールまでを徹底解説。

新NISAやインデックス投資で注目されているこの指数の仕組みを、初心者にもわかりやすく紹介します。

これからFANG+への投資を考えている方にとって、必ず押さえておきたい基礎情報が満載です。

1‑1: FANG+指数の基本定義と読み方

実は、「FANG+(ファングプラス)指数」って、アメリカの成長株10社に均等投資できる株価指数なんです。

個別株ではバランスを取るのが難しいですが、この指数ならGAFAM+次世代テック企業にまとめて投資できます。

📌FANG+指数の特徴

- アップル・アマゾン・メタ・グーグルなど超有名企業が中心

- 構成銘柄は全部で10社・ウエイトは10%ずつ均等配分

- NASDAQとNYSEに上場するテクノロジー&メディア系が多い

- 日本でもiFreeNEXT FANG+インデックスで投資可能

ここが重要!

FANG+は「AI・クラウド・広告・EV」など、今後伸びるセクターに集中投資できるインデックスなんです!

1‑2: 2025年最新!構成銘柄一覧&ウェイト比率

2025年時点の構成銘柄、気になりますよね?

実はFANG+は、超一流の成長企業だけで構成されている贅沢な10社ポートフォリオなんです。

📌2025年版 構成銘柄一覧(全10社/各10%)

- NVIDIA (NVDA):約11.35%

- Broadcom (AVGO):約10.75%

- Apple (AAPL):約10.25%

- Microsoft (MSFT):約10.10%

- Alphabet (GOOGL):約9.93%

- Amazon (AMZN):約9.92%

- Netflix (NFLX):約9.78%

- Meta Platforms (META):約9.62%

- ServiceNow (NOW):約9.18%

- CrowdStrike (CRWD):約9.13%

ここが重要!

構成比は全銘柄10%ずつ。特定企業に偏らず、分散効果を保ちながら成長も狙えるのがFANG+の強みです!

1‑3: 銘柄入れ替えルール&スケジュール完全ガイド

「構成銘柄ってどう決まるの?」と気になる方も多いはず。

実はFANG+には年2回の見直しルールがあるんです!

📌入れ替えの基本ルール

- 1月と7月の年2回、定期的に構成を再評価

- 対象は米NASDAQかNYSEに上場する主要テック企業

- 時価総額・取引量・成長性・話題性などが評価軸

- 10銘柄の均等比率は維持される

📌実際に起きた入れ替え例(過去)

- Alibabaが除外、Broadcomが追加

- Twitterが除外、Snowflakeが新規組入れ など

ここが重要!

FANG+は時代の変化に合わせて銘柄を柔軟に入れ替えるため、常にトレンド企業に投資できる設計なんです!

FANG+リアルタイムチャート活用術|更新頻度・見方・信頼性

FANG+指数に投資するなら、リアルタイムチャートの活用が不可欠です。

チャートを正しく読むことで、売買タイミングの見極めや過去のトレンド分析がしやすくなり、リスク管理や利確の判断にも役立ちます。

この章では、FANG+指数のリアルタイムチャートについて、更新頻度・データ精度・表示ツールの違いなどを詳しく比較しながら解説。

さらに、過去騰落率の分析方法や、TradingViewを使った見やすい表示設定のポイントも紹介します。

初心者でも今日から使えるチャートの見方がわかる実践的な内容となっています。

信頼できるデータで、FANG+投資をより戦略的に進めましょう。

2‑1. チャート更新間隔とデータ精度を比較

FANG+指数のチャート、どのサイトで見るのが一番信頼できるの?と思ったことはありませんか?

実は、チャートの更新頻度や精度はツールによって大きく異なるんです。

📌主なチャートサイトの違いは以下の通り:

- TradingView:リアルタイム〜1分遅延、精度が高くテクニカルも充実

- Yahoo!ファイナンス(米国版):15分遅れが標準、表示は見やすい

- Bloomberg/CNBC:プロ向け情報が中心、速報性あり

- 証券会社サイト(SBI・楽天など):基本は20分遅れ、シンプルな構成

ここが重要!

テクニカル分析や短期売買を意識するなら、リアルタイム性の高いTradingViewを活用するのがベストです。

2‑2. 過去騰落率の比較手法と分析ポイント

FANG+の過去のパフォーマンスってどうやって比較するの?

実は、騰落率を見るだけでは不十分なんです。

📌分析で意識すべきポイントはこの3つ:

- 一定期間でのリターン比較(例:1年・3年・5年)

- 指数全体の最大下落幅(ドローダウン)のチェック

- TOP構成銘柄の個別騰落率も確認

たとえば、「コロナショック以降の5年間」で見ると、FANG+はS&P500よりも高い回復力を見せています。

それだけでなく、騰落率+ボラティリティをセットで確認することが重要です。

つまり、過去データを正しく見ることで、将来のリスクとチャンスを読み取れるようになるということですね!

2‑3. TradingViewでの最適表示設定方法

実は、TradingViewは設定次第で見やすさも分析効率もグッと上がるんです。

チャートを最大限に活用するためのおすすめ設定を紹介します。

📌おすすめ設定手順:

- 「FANG+」または「NYFANG」で検索しチャートを開く

- 表示スタイルを「ローソク足」or「ラインチャート」に変更

- 指数の比較には「S&P500」「NASDAQ100」をオーバーレイ表示

- インジケーターに「移動平均線(SMA)」と「出来高」を追加

- 時間軸は「1D(1日足)」または「1W(週足)」がおすすめ

ここが重要!

FANG+チャートを効果的に使うには、比較対象と指標の使い分けがポイントになります。設定ひとつで投資判断の精度が変わりますよ!

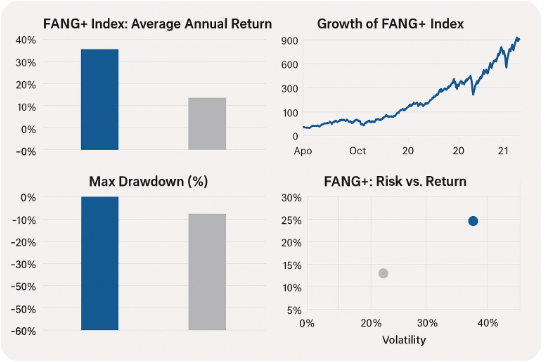

FANG+年率リターン&ドローダウン徹底分析

FANG+指数は高い成長力が魅力ですが、年率リターンやドローダウン(最大下落幅)を客観的に分析することが重要です。

リターンの高さだけでなく、リスクの大きさも把握しておくことで、自分に合った投資判断がしやすくなります。

この章では、過去10年間のFANG+指数の平均利回りや成長率の推移、暴落時のドローダウン幅、さらにはシャープレシオ・ボラティリティ(価格変動の大きさ)を詳しく解説。

他の指数と比べたパフォーマンスの違いにも触れながら、リスクとリターンのバランスを視覚的に整理します。

FANG+投資を長期で考える方にとって、必見のデータ分析ガイドです。

3-1: 過去10年の平均利回りと成長率

FANG+って本当に儲かるの?と気になる方、多いですよね。

実は、主要株価指数の中でもFANG+は特にリターンが高いことで注目されているんです。

📌過去の実績から見る成長力:

- 年率リターン:約20%超(2014~2024年の平均)

- NASDAQ100を上回る成績を何度も記録

- 長期的に「GAFA+NVIDIA」などの成長がリターンをけん引

- 株価は一時的に調整があっても、トレンドは上昇基調

ここが重要!

FANG+は成長企業だけで構成されているため、長期保有での資産形成に強い効果が期待できます。

3-2: 最大ドローダウン測定とリスク管理

高リターンなFANG+ですが、当然リスクも存在します。

特に**ドローダウン(最大下落率)**を知っておくことで、自分に合ったリスク許容度を見極められます。

📌FANG+のドローダウン分析:

- コロナショック時:約−30%超の下落を経験

- 2022年の利上げ局面では一時−40%超の調整も発生

- 下落時にはNASDAQ100よりもボラティリティが高くなりやすい

- 一括投資よりも分散積立やリバランス戦略が有効

ここが重要!

FANG+は成長性と引き換えに短期の価格変動リスクが大きいため、「慌てない準備」が必要です。

3-3: シャープレシオ&ボラティリティ比較

「どのくらいのリターンで、どれだけリスクを取っているのか?」を図る指標がシャープレシオです。

投資効率を定量的に比較するには、この数値がカギになります。

📌FANG+と他指数の比較:

- FANG+のシャープレシオは約1.0前後(2020~2024年平均)

- S&P500やNASDAQ100より若干低めだが、許容範囲

- 年率ボラティリティは約25~30%と高水準

- 長期で高リターンを得るには「耐える力」も必要

つまり、

FANG+は効率的ではあるが、ボラティリティが高いため短期投資には不向き。中長期での運用が前提となります!

iFreeNEXT FANG+インデックス徹底比較

FANG+指数に連動する投資信託として注目されているのが、大和アセットマネジメントの「iFreeNEXT FANG+インデックス」シリーズです。

このファンドは、FANG+指数の成長性を少額から手軽に取り込める商品として、特に新NISAの対象として人気を集めています。

この章では、iFreeNEXT FANG+の信託報酬や隠れコスト(実質コスト)、基準価額の推移、利回りシミュレーションなどをわかりやすく比較。

さらに、新NISAの「成長投資枠」「つみたて投資枠」のどちらで買うべきかについても詳しく解説します。

FANG+をファンドで手軽に投資したい方にとって、失敗しない選び方がわかる内容です。

4-1: 信託報酬・実質コストを一覧比較

「iFreeNEXT FANG+インデックスって実際いくらかかるの?」と思った方も多いのでは?

投資信託では、信託報酬や実質コストをしっかり比較することが基本です。

📌代表的なFANG+投資商品のコスト比較(2025年時点):

- iFreeNEXT FANG+インデックス

信託報酬:年率0.7755%(税込)

実質コスト:約0.90〜1.0%前後 - 楽天・米国レバFANG+(為替ヘッジなし)

信託報酬:約1.243%(実質2倍レバレッジ) - SBI・iシェアーズ米国FANG+ETF(2569)

経費率:0.62%前後(ドル建てETF連動型)

ここが重要!

コストは長期で効いてくるので、信託報酬だけでなく「実質コスト」も要チェックです!

4-2: 基準価額推移&利回りシミュレーション

「実際、いくら儲かるの?」という疑問に答えるには、基準価額の推移と利回りシミュレーションが参考になります。

📌iFreeNEXT FANG+の価格推移(2018年〜2025年):

- 設定来パフォーマンス:+約250〜300%

- 2022年に一時急落(−30%以上)も、2023〜2025年で回復

- 年率換算リターン:約15〜20%の成長ペース

📌10万円×月1万円で5年間積立シミュレーション:

- 元本:70万円

- 想定リターン15%:約100〜110万円に成長

つまり、

FANG+は短期では波があるが、長期運用で高い資産形成効果が見込めるということですね!

4-3: 新NISAで積立投資枠、成長投資枠で買うメリット解説

「FANG+って新NISAで買えるの?」という初心者の方も安心してください。

iFreeNEXT FANG+インデックスは、新NISAの「成長投資枠」で購入可能です。

📌NISA活用のポイント:

- 年間240万円の成長投資枠でFANG+に積立OK

- 利益非課税(最大5年間、最長1,800万円まで)

- SBI証券・楽天証券・マネックス証券すべてで取扱あり

- 積立設定すれば、自動で高成長銘柄に資産が分散投資

ここが重要!

新NISA制度を活用すれば、将来の売却益に税金がかからず、複利効果も最大化できるんです!

レバレッジFANG+&関連ETFの投資戦略

FANG+指数の成長性をさらに高めたい方に人気なのが、レバレッジ型ETFを活用した投資戦略です。

なかでも「Direxionデイリーファング+ブル2倍ETF(FNGG)」は、指数の2倍の値動きを目指す商品として注目されています。

この章では、レバレッジ型FANG+関連ETFの仕組みや運用コスト、為替ヘッジの有無によるコストの違い、そして一括投資と積立のシミュレーション例までを詳しく解説。

リスクとリターンのバランスを考慮しながら、自分に合ったレバレッジ投資の取り入れ方を紹介します。

短期から中長期まで対応できるFANG+の活用戦略を、実例ベースで学べる内容です。

5-1: Direxionブル2倍ETFの特徴と運用コスト

「もっと爆発的に増やしたい!」と思ったら、レバレッジETFも選択肢のひとつ。

その中でも注目なのが**DirexionデイリーFANG+ブル2倍ETF(FNGG)**です。

📌FNGGの特徴:

- FANG+指数の2倍の値動きを目指す

- 毎日リバランスされる「日次型レバレッジETF」

- 短期トレード向けで、長期保有には注意が必要

📌運用コスト:

- 経費率:約0.95%

- 米国ETFなので、為替コスト&税制も加味が必要

ここが重要!

FNGGは短期での急騰を狙う「上級者向け商品」。長期保有すると複利で損失拡大の可能性もあります。

5-2: 為替ヘッジ有無によるコスト比較

「為替リスクが怖いけど、ヘッジありは高コストなんじゃ?」と思いますよね。

FANG+投資では為替ヘッジの有無でリターンもコストも変わってきます。

📌ヘッジあり・なしの特徴比較:

- **為替ヘッジあり:**円高時のダメージを防げるが、ヘッジコストが発生

- **為替ヘッジなし:**ドル高なら利益増、為替影響をそのまま受ける

📌参考例:楽天レバFANG+

- ヘッジなし:コスト約1.24%

- ヘッジあり:コスト約**1.52%**とやや高め

つまり、

為替の方向性が読めないときは、長期投資なら「ヘッジなし」が合理的かもしれません。

5-3: 一括投資 vs 積立シミュレーション実例

「今すぐ全部買うべき?それとも毎月積立?」と迷ったら、シミュレーションで比較してみましょう。

📌条件:100万円の一括投資 vs 毎月2万円積立(5年)

- **一括投資:**タイミングが良ければ利益大(例:年利20%→180万円超)

- **積立投資:**リスク分散できるが、利益はやや控えめ(例:年利20%→約150万円)

📌向いてる人のタイプ:

- 一括投資:余剰資金があり、短中期リスクを取れる人

- 積立投資:毎月安定収入があり、長期的な分散志向の人

ここが重要!

FANG+のような高ボラティリティ銘柄には、「積立×長期保有」が王道戦略です!

FANG+ vs S&P500・NASDAQ100 パフォーマンス比較

FANG+指数は人気の高いグロース系インデックスですが、S&P500やNASDAQ100とどう違うのか気になりますよね?

実はそれぞれに構成銘柄・成長性・リスクの特徴があり、投資目的によって向き不向きが分かれます。

この章では、FANG+・S&P500・NASDAQ100の過去パフォーマンス・構成銘柄・相関係数・分散効果を比較しながら、

どの指数がどんな投資スタイルに合っているかを、初心者にもわかりやすく整理します。

自分に合ったインデックスを選びたい方にとって、判断材料が一目でわかる内容です。

目的別のおすすめ戦略も紹介するので、投資の方向性を明確にしたい方にぴったりです。

6-1: 各指数のパフォーマンス&構成銘柄の違い

「FANG+ってS&P500やNASDAQ100と何が違うの?」と思いますよね。

実は、構成銘柄と値動きの特徴が全く異なるんです。

📌主要指数の基本比較(2025年版):

- FANG+指数:10銘柄、すべて米国IT系グロース。集中型でボラ高め

- S&P500:米国大型株500社。セクター分散されて安定性◎

- NASDAQ100:テック中心の100社。FANG+よりやや広範な分散

📌パフォーマンス比較(過去5年年率リターン)

- FANG+:15〜25%超(年による変動大)

- NASDAQ100:10〜15%

- S&P500:8〜12%

ここが重要!

FANG+は少数精鋭の高成長企業に集中投資するリスク&リターン特化型。一方、S&P500は分散型の王道です。

6-2: 分散効果と相関係数で見る最適ポートフォリオ

「FANG+だけに投資するのは危険?」という声もあります。

答えはYES。相関係数と分散効果の視点から見てみましょう。

📌相関係数の比較(2020〜2024年のデータ参考):

- FANG+とNASDAQ100:相関係数 約0.90〜0.95(かなり近い)

- FANG+とS&P500:相関係数 約0.75(やや独立性あり)

- NASDAQ100とS&P500:相関 約0.85前後

📌おすすめ分散戦略:

- FANG++S&P500で攻守バランスを取る

- FANG++高配当ETFでリスク分散&収益安定

- 金・債券との組み合わせで景気後退に備える

つまり、

FANG+単体では値動きが大きすぎるため、他の指数との組み合わせでリスク管理をするのが鉄則です!

6-3: 投資目的別 おすすめ指数の選び方

「結局どれを選べばいいの?」と迷ってしまう方へ。

自分の投資目的に応じて最適な指数を選ぶことが大事です。

📌目的別おすすめ指数:

- **短期リターン重視/攻めたい人:**FANG+指数

- **安定性+インフレ対策:**S&P500

- **テクノロジー成長期待+中リスク:**NASDAQ100

- **定期積立・長期投資:**S&P500 or NASDAQ100中心にFANG+を少額追加

📌補足:

- 新NISA活用なら「成長投資枠」でどの指数も買える

- レバレッジ商品を使うならリスク許容度を事前に確認

ここが重要!

投資の目的をハッキリさせることで、指数選びに迷わず、自分に合った資産形成ができるようになります。

FANG+投資で押さえるリスク管理&注意点

FANG+指数は高成長が魅力の一方で、値動きが大きくリスクも相応に高い投資対象です。

信託報酬や為替の影響、急落局面での対応方法など、あらかじめ知っておくべき注意点がいくつかあります。

この章では、FANG+投資におけるコストや税制への対処法、下落相場でのヘッジ戦略、そして利益確定や出口戦略の考え方をやさしく解説します。

長期投資でも短期売買でも、リスクを把握しておくことで精神的なブレが少なくなり、判断ミスも防ぎやすくなります。

失敗しないために、FANG+の「守りの投資術」もしっかり身につけておきましょう。

7-1: 信託報酬・税制・為替リスクの対処法

「信託報酬って気にするべき?」「為替の影響は?」

FANG+投資で見落としがちな3つのコストリスクを解説します。

📌リスク①:信託報酬・実質コスト

- iFreeNEXT FANG+:年率0.77%前後+隠れコスト

- レバレッジ型ETFは1%超のコストに注意

📌リスク②:為替リスク

- ドル建てETFは為替変動で損益ブレやすい

- 為替ヘッジの有無でコストと影響が変わる

📌リスク③:課税ルール

- 新NISAで購入すれば運用益は非課税

- 通常口座なら**譲渡益税20.315%**が課税対象

つまり、

FANG+を買う前に、コスト・為替・税制の3点セットを把握してから投資判断するのが鉄則です!

7-2: 市場急落時のヘッジ手法&防御戦略

「急落したら怖い…どうすれば?」という不安、よくありますよね。

そこで、FANG+投資の下落対策・防御策を紹介します。

📌主なヘッジ手法:

- 金ETFや米国債ETFを保有して値下がりリスクを抑える

- 一部利益確定+現金比率UPで守りを固める

- 日経平均インバースETFやVIX指数連動ETFの短期活用もアリ

📌投資の心得:

- FANG+は高ボラティリティなので**「下落前提」で備える**

- 毎月積立なら、下落時こそ口数を多く買えるチャンス

ここが重要!

「急落=損」ではなく、あらかじめヘッジを準備しておくことでチャンスにも変えられるのです。

7-3: 利益確定タイミング&出口戦略のコツ

「いつ売ればいいの?」とタイミングを見失う方も多いですが、FANG+投資にも明確な出口戦略が必要です。

📌おすすめの利益確定ポイント:

- 目標リターン達成時(例:+50%/+100%)

- 相場過熱時のテクニカル指標(RSI70超など)

- 決算悪化や金利上昇局面の兆しが出たとき

📌出口戦略の考え方:

- 全部売らずに一部売却して利益確保+運用継続

- 税制優遇が切れるタイミングでNISA枠から乗り換えも検討

つまり、

「出口を決めておけば、感情に振り回されずに利益を確保できる」ということですね!

最新FANG+市場ニュース&企業決算まとめ

FANG+指数に連動する企業は、世界のテクノロジー業界をけん引する存在ばかり。

とくにApple・Amazon・Metaなどの**「Magnificent Seven」の決算動向や市場ニュースは、指数全体に大きな影響**を与えます。

この章では、各企業の最新決算ハイライトや、生成AIやクラウド需要の拡大がFANG+指数に与える成長インパクトを詳しく整理。

さらに、専門家による今後10年の展望や市場予測も踏まえて、FANG+の将来性を多角的に読み解きます。

最新情報をしっかり押さえることで、投資判断の精度が大きくアップします。

リアルタイムの動きをつかんで、変化に強い投資を目指しましょう。

8‑1. Magnificent Seven 決算ハイライト

実は、FANG+の主力企業「Magnificent Seven」は、毎回の決算発表で市場を大きく動かしているんです。

2025年も注目すべき好決算が続出しています!

📌注目ポイントをざっくり整理すると:

- Apple(AAPL):サービス部門の売上が過去最高を更新

- NVIDIA(NVDA):AI向けGPU需要が前年比+200%の爆増

- Amazon(AMZN):AWSの成長が再加速し営業利益を牽引

- Meta(META):広告事業が復調し、VR部門の赤字縮小

- Microsoft(MSFT):AzureとCopilotの伸びが圧巻

- Alphabet(GOOGL):YouTube広告が過去最高売上

ここが重要!

決算はFANG+指数全体の値動きに直結するため、速報を逃さずチェックする姿勢が大切です。

8‑2. AI需要拡大が与える成長インパクト

2025年のキーワードは間違いなく「AI」。

FANG+企業もこぞってAI関連分野に巨額投資を進めています。

📌AI需要が与えている影響とは?

- NVIDIA:AI学習用チップの出荷が過去最高を記録

- Microsoft:Copilot導入が法人の生産性を底上げ

- Amazon:生成AIサービス「Bedrock」で新収益源確保

- Alphabet:Gemini AIによる検索エンジンの進化

- Meta:AI生成コンテンツが広告事業と連携強化

つまり、AIの波は一時的なブームではなく、FANG+の中長期成長を後押しする基盤になりつつあるということですね!

8‑3. 専門家が語る今後10年の市場予測

FANG+は今後も成長するの?と気になる方も多いですよね。

実は、専門家の多くが「テクノロジーはこれからが本番」と見ています。

📌主な予測トレンド:

- AI・クラウド・半導体の3大成長軸が引き続き中心に

- EVと再生可能エネルギー事業の収益貢献が拡大

- データとアルゴリズムが経済のコアになる時代に突入

- FANG+の独占力はむしろ強化されるとの予測も多数

ここが重要!

短期の値動きに一喜一憂するよりも、10年後を見据えた長期視点で投資判断をすることがカギです。

初めてのFANG+投資|始め方とおすすめ証券会社

FANG+指数に興味はあるけど、「どこで買えるの?」「どう始めればいいの?」と迷っていませんか?

実は、SBI証券・楽天証券・マネックス証券など、主要ネット証券でFANG+に連動する投資信託が簡単に購入可能なんです。

この章では、各証券会社の取扱商品・手数料・ポイント還元などを比較しながら、初心者向けにわかりやすく解説。

あわせて、新NISA口座での積立設定方法や注意点、よくある質問(FAQ)への回答も丁寧にまとめています。

これからFANG+投資を始めたい方にとって、最初の一歩が安心して踏み出せるガイドになっています。

9‑1. SBI/楽天/マネックス証券の取扱い比較

FANG+に投資するなら、どこの証券会社を使えばいいの?

主要3社の特徴を比べてみましょう!

📌FANG+投資でおすすめの証券会社:

- SBI証券:iFreeNEXT FANG+やレバETFが充実。手数料も業界最安クラス

- 楽天証券:楽天ポイントで投資可能。使いやすいUIも魅力

- マネックス証券:米国ETFの定期買付設定がしやすい

ここが重要!

投資スタイルに合った証券会社を選ぶことで、手数料や運用効率に差がつきます。

9‑2. 新NISA口座での買い方&積立設定手順

「新NISAってどう使えばいいの?」という初心者の方に向けて、積立の流れを解説します!

📌設定のステップはシンプル:

- 新NISA口座を開設(成長投資枠を選択)

- FANG+連動ファンド(例:iFreeNEXT FANG+)を検索

- 毎月の積立額・日付を設定

- 積立設定を確定して完了!

つまり、新NISAを使えば、税制メリットを受けながら長期運用が可能になるということですね!

9‑3. 初心者FAQ&よくある疑問を解消

FANG+投資、気になるけど難しそう…という方も安心してください。

初心者が抱えがちな疑問をQ&A形式で解消します!

📌よくある質問:

- Q. 元本割れしますか?

→ 投資なのでリスクはありますが、分散されているので急落の影響は限定的。 - Q. 積立と一括、どっちがいい?

→ 初心者はドルコスト平均法で積立がおすすめです。 - Q. 途中解約してもいい?

→ はい、いつでも解約可能ですが、長期保有が基本戦略です。

ここが重要!

疑問をクリアにしておけば、安心してスタートできる環境が整います。

結論

FANG+指数は、Apple・Amazon・Metaなど世界をリードするテック企業を一括で投資できる魅力的なインデックスです。

リアルタイムチャートの見方から構成銘柄、リターン分析、コスト比較、レバレッジ戦略、さらには新NISA活用法まで、この記事ではFANG+投資のすべてを初心者にもわかりやすく解説しました。

構成の違いやリスク、投資戦略を知ることで、自分に合った使い方が見えてきます。

ETFや投資信託を選ぶときは、信託報酬や為替リスクをチェックしながら、目的に合った商品を選びましょう。

今日からできることは、「証券口座の開設」「FANG+対応ファンドのチェック」「積立シミュレーションの実施」など、少しずつでも行動を始めることです。

テックの未来を信じるなら、長期的なFANG+投資は有力な選択肢になります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント