FANG+インデックスは、GAFAを中心とした米国のハイテク・グロース企業に集中投資できる指数として注目されています。特に「レバレッジ型(2倍ブル)」の商品は短期で大きなリターンを狙える反面、下落局面では損失も大きくなるため、リスク管理と運用戦略が欠かせない投資対象です。

実は、FANG+はNASDAQ100やS&P500と比べても構成銘柄が限られており、AI・クラウド・EVなどの成長分野に直結しています。そのため、今後の相場環境次第で爆発的な上昇を見込める一方、ボラティリティ(値動きの激しさ)が投資家の課題となります。

この記事では、FANG+インデックスの基本から、投信・ETF・新NISAでの投資方法、過去チャートやリスク分析、さらにはレバレッジFANG+を積立で持つべきか、一括投資で勝負すべきかまでを徹底解説。初心者でも理解しやすいように、データ・具体例・専門家の視点を交えながら解説していきます。

FANG+インデックスとは?【fang+とは/nyse fang+指数の基本】

FANG+インデックスとは、米国を代表するハイテク企業に集中投資できる指数で、GAFA(グーグル・アップル・フェイスブック=現メタ・アマゾン)に加え、テスラやNVIDIAなど世界的な成長株を組み込んでいるのが特徴です。ニューヨーク証券取引所(NYSE)が算出するこの指数は、テクノロジーの成長をまとめて取り込める投資先として人気を集めています。

実は、FANG+はNASDAQ100やS&P500よりも銘柄数が少なく、わずか10銘柄に集中しています。その分リターンが大きく狙える一方で、ボラティリティ(値動きの激しさ)が高いのも事実です。特にAIやEVなどのテーマ株に強く依存しているため、トレンドに乗れば大きな成長が期待できますが、逆に下落局面では指数全体のリスクが一気に表面化する可能性があります。

この記事では、FANG+インデックスの定義や特徴、構成銘柄と比率、さらに投資リスクとリターンの関係まで詳しく解説していきます。

1-1: FANG+の概要:fang+ indexの定義と特徴(固定銘柄・入れ替え基準)

実は、FANG+インデックスはアメリカの代表的なテック株をまとめて投資できる指数なんです。GAFAやテスラなど、成長性の高い企業に集中して投資できるのが最大の魅力です。

特徴を整理すると:

- 構成は固定10銘柄(入れ替えは数年単位で検討される)

- ハイテク株が中心で世界のトレンドを反映

- 値動きが大きく、リターンもハイリスク・ハイリターン

ここが重要!

FANG+は「分散」というより「集中投資」なので、成長の波に乗れば大きな利益が期待できますが、下落時のリスクも覚悟が必要です。

1-2: 構成銘柄と比率:FANG+構成銘柄・テスラ含む最新トレンドの押さえ方

FANG+インデックスは、10銘柄を均等(各銘柄10%前後)に配分する方式を採用しています。IC

構成銘柄は定期的に見直され、四半期ごとのリバランス(3月・6月・9月・12月)で最新の成長銘柄が加えられたり除外されたりします。

直近の構成銘柄(2025年9月時点)と比率例は以下の通りです:

- CrowdStrike(CRWD):約10.91%

- NVIDIA:10.62%

- Apple:10.59%

- Microsoft:10.04%

- ServiceNow:9.85%

- Netflix:9.77%

- Alphabet(Google):9.73%

- Amazon:9.54%

- Meta:9.53%

- Broadcom:9.42%

この配列からわかる通り、テスラは必ずしも現在の構成には含まれていない銘柄の一つであり、常に入っているわけではありません。最新の構成は公式サイトや指数提供元をチェックすることが重要です。

ここが重要!

FANG+は「均等配分方式」で構成されており、1社の株価急変が指数全体を大きく動かすことを避ける設計です。ただし、構成銘柄が入れ替わる可能性があるため、定期チェックが不可欠ですね。

1-3: リスクとリターン:集中投資ゆえのボラティリティ/シャープレシオの考え方

FANG+は「リターンが大きい一方で、リスクも高い指数」です。特に金利上昇や景気悪化のときは、下落幅も大きくなるのが特徴です。

投資の注意点:

- ボラティリティが高い(値動きが激しい)

- 過去にはNASDAQ100よりも大きく上下したこともある

- 長期では成長性が期待できるが、短期は不安定

ここが重要!

FANG+に投資するなら「短期の上げ下げに振り回されず、長期で持つ覚悟」が不可欠です。

FANG+インデックスの運用成績【チャート・騰落率・費用】

FANG+インデックスの魅力を語るうえで欠かせないのが「運用成績」ですよね。特に、過去のチャート推移や年初来パフォーマンスを確認することで、この指数がどの局面で強みを発揮し、どの局面で弱さを見せるのかが見えてきます。FANG+はハイテク株に集中しているため、短期では大きな値動きがある一方、長期では高い成長率を示してきたのが特徴です。

また、投資信託やETFを選ぶ際に忘れてはいけないのがコストです。信託報酬や実質コスト、証券会社ごとの売買手数料を比較すれば、同じFANG+投資でも実質リターンが変わってきます。楽天・SBI・マネックスなど主要ネット証券の違いを押さえておくことが重要です。

さらに、NASDAQ100やS&P500、半導体指数(SOX)と比較することで、FANG+の強みとリスクを相対的に理解できるようになります。この記事では、チャート・コスト・比較の3つの視点から、FANG+の実力を徹底解説していきます。

2-1: 過去パフォーマンス:fang+チャート・年初来・10年推移の見方

実は、FANG+はこの10年間で圧倒的なリターンを叩き出してきた指数なんです。特にテックバブルやAI投資ブームの時期には、NASDAQ100やS&P500を上回る伸びを示しました。

過去の推移で注目すべきポイント:

- 年初来パフォーマンス:短期トレンドを把握

- 5年・10年チャート:長期成長と下落局面の比較

- ドローダウン:リスクをどの程度受け入れる必要があるか確認

ここが重要!

短期の値動きに惑わされず、長期的な成長を軸に見ることがFANG+投資のコツです。

2-2: コストの実態:信託報酬・実質コスト・売買手数料(楽天/SBI/マネックス)

FANG+への投資は、どの商品を使うかによってコストが大きく変わります。投資信託とETFのどちらを選ぶかで、長期的なリターンが変動するんです。

代表的なコスト:

- 信託報酬:iFreeNEXT FANG+は年0.775%ほど

- 実質コスト:監査費用や売買手数料を含めると、さらに0.1〜0.2%上乗せ

- 証券会社ごとの手数料:楽天証券・SBI証券・マネックス証券でほぼ横並び

ここが重要!

長期運用では「信託報酬の差」が最終リターンに直結するため、低コストを意識することが大切です。

2-3: 主要指数との比較:NASDAQ100・S&P500・SOXとのリターン/下落耐性

FANG+を評価するには、他の有名指数と比べることが欠かせません。実は、それぞれの指数には強みと弱みがあるんです。

比較のポイント:

- NASDAQ100:テック全般をカバーし、分散効果あり

- S&P500:米国市場全体の動きを反映、安定感が強い

- SOX指数(半導体):半導体関連に特化し、リスク・リターンともに大きい

ここが重要!

FANG+は「成長エンジン役」として高いリターンを狙える一方、下落局面ではダメージも大きい指数です。分散投資でリスクを抑える戦略が効果的ですよ。

今後のFANG+インデックス見通し【2025年予測とシナリオ】

FANG+インデックスに投資する上で気になるのが「今後の見通し」ではないでしょうか。2025年以降は、米国の金利動向や企業のEPS成長、AI関連投資の拡大といったマクロ要因がFANG+に大きな影響を与えると考えられています。特にハイテク株中心の指数であるため、金融政策の方向性と相関が強いのが特徴です。

さらに、成長のドライバーとして注目されるのがクラウド事業、オンライン広告、半導体需要、そして生成AIです。これらの分野は各構成銘柄のキャッシュフローを押し上げ、指数全体の成長ポテンシャルを高める要素となります。

また、FANG+は固定銘柄が基本ですが、入れ替え基準により新興の成長企業が加わる可能性もあります。構成銘柄のリバランスはパフォーマンスに直結するため、投資家は基準やタイミングを理解しておくことが大切です。

この記事では、マクロ視点・成長要因・銘柄入れ替えという3つの角度から、FANG+の未来をわかりやすく解説していきます。

3-1: マクロからの視点:金利・EPS成長・AI投資がfang+今後に与える影響

実は、FANG+の今後を占う上で一番大事なのは「金利」と「企業利益(EPS)」の動向なんです。特に米国の利上げ・利下げは株価に直結します。

注目すべきマクロ要因:

- 金利:高金利はハイテク株に逆風、利下げは追い風

- EPS成長:AI投資やクラウド需要拡大で増益予想

- インフレ動向:企業の価格転嫁力が試される

ここが重要!

金利環境と企業のEPS成長を掛け合わせて見ることで、FANG+の未来シナリオが見えてきます。

3-2: 成長ドライバー:クラウド・広告・半導体・生成AIとキャッシュフロー

FANG+の成長は「どこに次の需要があるか」で大きく変わります。実は、クラウドや半導体だけでなく、生成AIの普及が爆発的な成長エンジンになっているんです。

主な成長ドライバー:

- クラウド:AWSやAzureが稼ぎ頭

- 広告:Meta・Googleが安定した収益基盤

- 半導体:NVIDIAがAI需要で急成長

- 生成AI:ChatGPTや生成モデル関連のインフラ投資

ここが重要!

キャッシュフローを生み出す強力な事業を持つ企業こそ、長期的に株価を押し上げる原動力です。

3-3: 構成銘柄入れ替えの可能性:基準・タイミング・リバランスの注意

FANG+は基本的に固定銘柄ですが、一定の基準で見直しが行われることもあります。つまり、今後の成長企業が新しく加わる可能性もゼロではないんです。

銘柄入れ替えのポイント:

- 基準:時価総額・流動性・成長性を総合判断

- タイミング:半年ごとのリバランス時に調整される可能性

- 投資家の注意点:入れ替えでパフォーマンスが変わることもある

ここが重要!

「構成が固定=安心」ではなく、リバランスや入れ替えがある点も押さえておくと、FANG+投資をより安心して続けられます。

FANG+への投資方法【投信/ETF/新NISA】

FANG+インデックスに投資したいけれど、「投資信託とETFのどちらがいいの?」「新NISAではどう活用すればいいの?」と迷う方も多いですよね。実は、FANG+は国内投信の iFreeNEXT FANG+インデックス や、米国上場ETFを通じて投資する方法があり、それぞれに特徴とメリットがあります。

投資信託なら少額から積立が可能で、初心者でも始めやすいのが魅力。一方でETFはリアルタイムで売買でき、為替ヘッジの有無やコスト面を比較できる点が強みです。さらに、新NISAの「成長投資枠」を使えば、非課税で長期投資ができるため、積立投資の効果を最大化できます。

この記事では、投信・ETF・新NISAという3つの投資方法をわかりやすく整理し、自分に合った最適な投資アプローチを選ぶためのヒントを解説します。

4-1: iFreeNEXT FANG+インデックスの特徴:基準価額・分配方針・買い方

iFreeNEXT FANG+インデックスは、日本で最も利用されているFANG+投信の一つです。基準価額はNY市場のFANG+指数と連動し、分配金は基本的に出さず再投資されます。

購入手順はシンプル:

- 楽天証券やSBI証券などのネット証券に口座開設

- 「iFreeNEXT FANG+インデックス」を検索

- 積立設定またはスポット購入を選ぶ

ここが重要!

分配金再投資型なので、複利効果を最大限に生かせるのが魅力です。

4-2: ETFでのアプローチ:国内/米国ETFのティッカー・為替ヘッジの有無

ETFを使う方法もあります。国内ETFでは「NEXT FUNDS NASDAQ FANG+(1546)」があり、東証で円建て取引が可能です。

米国ETFでは「NYFANG(ティッカー:NYFANG)」があり、為替リスクを取る代わりに直接指数に投資できます。

ETFの選び方のポイント:

- 国内ETF:円建てで簡単に買える、為替ヘッジはなし

- 米国ETF:現地取引のためドル口座が必要、流動性が高い

ここが重要!

ETFは売買タイミングを細かく調整できる点がメリットです。

4-3: 新NISA活用術:成長投資枠での積立/一括、積立シミュレーションの考え方

新NISAでは「成長投資枠」でFANG+に投資できます。積立でも一括でも可能ですが、初心者にはドルコスト平均法を活用した積立がおすすめです。

活用の流れ:

- 成長投資枠で「iFreeNEXT FANG+」やETFを選ぶ

- 毎月1〜5万円を積立設定

- 暴落時も淡々と継続することで長期的なリターンを狙う

ここが重要!

新NISAなら非課税メリットを最大限に活かし、複利成長を享受できます。

FANG+インデックスの評判と実例【掲示板/口コミ/専門家】

FANG+インデックスに投資を検討している方の多くが気になるのは「実際の評判や投資家の体験談」ですよね。数字やチャートだけでなく、掲示板での意見や口コミ、専門家の評価を参考にすることで、よりリアルな判断材料が得られます。

掲示板では「リターンは魅力的だが値動きが激しい」「積立と一括どちらが良いか」などのQ&Aがよく見られます。また、実際に投資している人のレビューでは、暴落期にどう乗り切ったかやメンタル管理のコツが具体的に語られており参考になります。

さらにアナリストの視点からは、PERやPSRといった割安度の分析をもとに「成長期待は依然高いがボラティリティも大きい」という評価が多いのが特徴です。これらを組み合わせることで、FANG+投資のメリットとリスクをバランスよく理解できるようになります。

5-1: 掲示板での意見整理:ifreenext fang+ 掲示板で多いQ&A

掲示板では以下のような質問が多いです:

- 「FANG+はハイリスクすぎる?」

- 「長期積立に向いている?」

- 「NASDAQ100とどっちがいい?」

結論として、成長力はあるが値動きが激しいため、分散投資と長期目線が前提という意見が多数です。

ここが重要!

掲示板の生の声は投資家のリアルな不安や期待を映し出しており、リスク把握に役立ちます。

5-2: 投資家レビュー:利回り体験談・暴落期のメンタル管理

実際に投資している人のレビューを見ると、「短期的には大きく上下するが、長期でプラス」という声が目立ちます。

特に暴落時には不安になる人が多いですが、「積立を継続したらプラスに転じた」という体験談も多くあります。

ここが重要!

FANG+は短期よりも長期保有で成果を出す投資家が多いという点を押さえておきましょう。

5-3: アナリスト評価:割安度(PER/PSR)と成長期待のバランス

専門家の評価では「現在のPERやPSRはやや高めだが、AIやクラウドの成長期待を織り込めば許容範囲」という見解が一般的です。

つまり、株価水準だけで判断するよりも、今後の利益成長や技術革新を見据えて判断することが重要になります。

ここが重要!

短期の割高感よりも、長期の成長ポテンシャルを重視する視点が必要です。

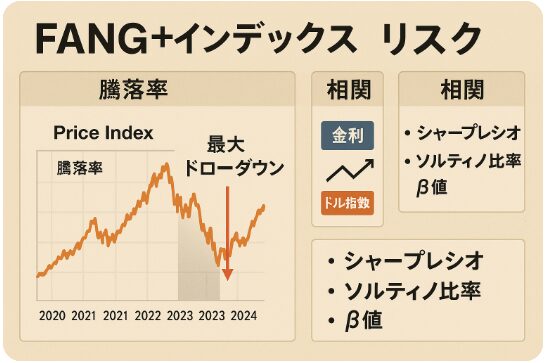

チャート&リスク分析【テクニカル/統計で深掘り】

FANG+インデックスに投資する際、多くの人が気になるのは「どのくらい値動きが激しいのか」というリスク面ですよね。高成長銘柄に集中しているため、大きな上昇も期待できる一方で、下落時のインパクトも強いのが特徴です。

投資判断では、チャートやテクニカル指標を通じて、騰落率の推移や最大ドローダウン、ボラティリティをしっかり把握しておくことが欠かせません。また、金利やドル指数、さらにはハイテク決算との相関を見ることで、トレンドの背景も理解しやすくなります。

さらに統計的な評価指標として、シャープレシオ・ソルティノ比率・β値といったリスク調整後リターンの分析を活用することで、他の指数や資産との比較が可能になります。つまり、感覚ではなくデータでリスクを理解することが、FANG+投資で成功するカギになるんです。

6-1: 騰落率の推移:最大ドローダウン・ボラティリティの把握

過去のチャートを分析すると、FANG+はS&P500などと比べて値動きが大きく、最大ドローダウンも深めです。

つまり「下がるときは一気に下がる」という性質があるんです。

指標として注目するのは:

- 騰落率:年単位での上昇/下落幅

- ボラティリティ:日々の価格変動の大きさ

- 最大ドローダウン:過去に経験した最悪の下落率

ここが重要!

リターンだけでなく「最大どれくらい落ちるか」を理解して投資することがリスク管理の基本です。

6-2: トレンドの背景:金利・ドル指数・ハイテク決算との相関

FANG+はテクノロジー企業が中心なので、金融環境の影響を強く受けます。特に米国の長期金利やドル指数、さらに主要ハイテク企業の決算との相関が高いのが特徴です。

例えば:

- 金利上昇 → 成長株の割引率が上がり株価下落しやすい

- ドル高 → 海外売上比率の高い企業にマイナス影響

- 決算発表 → EPS成長率が期待を上回ると株価急騰

ここが重要!

マクロ経済と個別決算の両方を追うことで、トレンドの変化を早く察知できます。

6-3: 指標で可視化:シャープレシオ・ソルティノ・βで相対評価

リスクを定量的に測るときに便利なのがシャープレシオ・ソルティノレシオ・β値です。

- シャープレシオ:リターン÷リスクで、効率性を測る

- ソルティノレシオ:下落リスクだけを考慮した効率性

- β値:市場全体に対してどのくらい敏感かを示す

つまり、これらをチェックすることで「他の指数より効率的にリターンを得られているか」が分かるんですね。

ここが重要!

テクニカル指標は感覚的な不安を数字で裏付けてくれる強力なツールです。

税金とコスト最適化【NISA/特定口座/分配金】

FANG+インデックスに投資するとき、忘れてはいけないのが税金とコストの最適化です。同じリターンでも、課税方法やコスト次第で手元に残る利益は大きく変わってきますよね。特にNISAや特定口座の違い、分配金の有無などは投資成果に直結する重要ポイントです。

たとえば、分配金なしの再投資型ファンドを選べば、余計な課税を避けて複利効果を最大化できます。また、特定口座(源泉徴収あり)を使えば確定申告の手間を省ける一方で、損益通算や為替差益への理解も欠かせません。

さらに投資信託とETFでは、信託報酬や経費率の違い、海外ETFに伴う二重課税問題も投資家にとって大切な検討材料になります。つまり、単にリターンを追うのではなく、「税金とコストを最適化する視点」を持つことで、より効率的な資産運用が実現できるんです。

7-1: 分配金課税と実質リターン:分配金なし再投資型のメリット

FANG+投信の多くは分配金を出さずに自動で再投資されます。

これにより、複利効果を最大限に活かせるんです。

もし分配金が出る商品を選んだ場合:

- 分配金に20.315%の税金が課税される

- その分、手取りリターンは減少

ここが重要!

「分配金なし再投資型」を選ぶことで長期成長に有利になります。

7-2: 売却益の税制:特定口座(源泉あり)・損益通算・為替差益

FANG+を売却して利益が出た場合、約20%の譲渡益課税がかかります。特定口座(源泉あり)を使えば自動で納税されるので手間いらずです。

さらに、損失が出た場合は損益通算で他の株や投信の利益と相殺できます。

また米国ETFを利用する場合は、為替差益も課税対象になる点に注意が必要です。

ここが重要!

税制を理解することで「思わぬ課税リスク」を避けられます。

7-3: 投信とETFの税務違い:信託報酬・経費率・二重課税の論点

投資信託とETFではコストと税務の仕組みに違いがあります。

- 投資信託:信託報酬がかかるが、自動積立が可能

- 国内ETF:経費率は低めだが分配金課税あり

- 米国ETF:二重課税の問題(米国で10%課税、日本で20%課税)に注意

ここが重要!

投信は利便性、ETFはコスト効率。それぞれの特徴を理解して選択するのが最適解です。

投資信託の選び方【運用会社/信託報酬/実質コスト】

投資信託を選ぶとき、「どれを買えばいいの?」と迷う人は多いですよね。実は、投資成果を左右するのはリターンだけでなく、運用会社の信頼性やコスト構造、情報開示の透明性なんです。特にFANG+インデックス投信のように長期運用を前提とする場合、わずかなコスト差や運用方針の違いが10年後に大きな差となって表れます。

例えば、トラッキングエラーの小ささや純資産の安定性は運用会社を評価する重要な指標。また「手数料が高い」と思われがちな信託報酬も、実際には付加価値やリスク管理の度合いによって適正かどうかが変わってきます。

さらに、目論見書や運用報告書のチェックは欠かせません。マザーファンドの健全性や組入銘柄の比率を知ることで、自分の投資が本当に安心できるものか判断できるんです。つまり、表面的なコストだけでなく「中身」を見極めることが、賢い投資信託選びの第一歩なんですね。

8-1. 運用会社の評価軸:トラッキングエラー・純資産・開示姿勢

投信選びでまず見るべきは運用会社の実力です。具体的には:

- トラッキングエラー:指数とのズレが小さいほど運用が安定

- 純資産残高:大きいほど繰上償還リスクが少ない

- 情報開示の姿勢:運用レポートや月次開示が丁寧か

ここが重要!

「指数通りに運用できているか」と「資産規模」を見るのが失敗しないコツです。

8-2. 信託報酬の比較:最安水準の見つけ方と「手数料高い」論の検討

投信には必ず**信託報酬(手数料)**がかかります。

長期投資ほど、この差が積み重なってパフォーマンスに影響します。

確認ポイントは:

- 年率コストが0.7%前後か、それ以上か

- 同じFANG+投信でも会社によって違いがある

- 「手数料が高い=必ずダメ」ではなく、サービス内容とのバランスも重要

ここが重要!

「手数料水準」と「提供価値」の両方を比較するのが賢い選び方です。

8-3. 目論見書/運用報告書のチェックポイント:マザーファンド/組入比率

最後に確認すべきは目論見書と運用報告書です。特に:

- マザーファンド方式かどうか(複数商品で同じ運用母体を共有)

- 組入比率がFANG+指数に忠実か

- 過去の運用実績や分配方針が明確か

ここが重要!

投資前に公式資料をチェックする習慣をつけると「思っていたのと違う」を防げます。

公式情報と最新アップデートの追い方【リアルタイム情報源】

FANG+インデックスに投資する上で大切なのは、「最新情報をどこでどう追うか」ですよね。実は、投資成果は指数そのものよりも、情報の鮮度と正確さで大きく変わることがあります。たとえば、指数の入れ替えや構成銘柄の比率変更、FRBの政策転換などは、事前に把握できるかどうかで投資判断が分かれるんです。

そこで活用すべきが、目論見書や運用会社のレターといった公式資料。さらにリアルタイムでの動きを見るなら、NYSE公式の指数チャートや先物価格の確認が欠かせません。そして決算シーズンには、TradingViewや証券会社のレポート、企業IR情報を組み合わせることで、マーケットの先行きをより立体的に把握できます。

つまり、FANG+投資では「商品そのもの」よりも「情報の追い方」こそが勝敗を分けるカギになるんです。

9-1. 目論見書・運用レターの読み解き:指数仕様・入れ替えルール

運用会社が公開している目論見書や運用レターには、重要な情報が載っています。

- 指数の算出方法(均等比率か、時価総額加重か)

- 銘柄入れ替えの基準とタイミング

- リスク要因(為替・流動性など)

ここが重要!

公式資料は最も信頼できる一次情報。必ず確認する習慣をつけましょう。

9-2. 指数/チャートの確認先:nyse fang+指数 リアルタイム・指数先物

実際のチャートや指数を確認するなら:

- NYSE公式サイト:NYFANGインデックスの詳細

- 証券会社のチャート機能:リアルタイム価格をチェック

- 指数先物:夜間や週末でも先行きの動向を予測可能

ここが重要!

価格の変動を「どのタイミングで見るか」で投資判断の速さが変わります。

9-3. ニュース/決算の追跡術:TradingView/証券会社レポート/IRの活用

FANG+はハイテク大手の集合体なので、個別企業のニュースが全体にも影響します。

おすすめの情報源は:

- TradingView:チャートとニュースを一度に確認

- 証券会社のアナリストレポート:専門家の見解を把握

- 企業IRサイト:Meta・Apple・Teslaなどの決算速報

ここが重要!

ニュースは必ず「複数のソース」を突き合わせることで正確性が増します。

結論

FANG+インデックスやレバレッジ型投資信託は、米国の成長企業に集中して投資できる魅力的な手段です。しかし、その一方で価格変動が大きく、短期的な下落リスクも高いため、必ずリスク管理を意識することが重要です。

この記事では、指数の基本的な特徴・運用実績・今後の見通し・投資方法・リスク分析・税制やコストの最適化まで幅広く整理しました。これらを理解しておくことで、単なる投資対象としてではなく、長期的な資産形成の一部としてFANG+をどう組み込むかを冷静に判断できるようになります。

特に、新NISAやETFを活用すれば、積立による時間分散や税制メリットを最大限享受できる点は大きな魅力です。さらに掲示板や専門家の意見、最新ニュースを組み合わせて情報を追うことで、変化の激しいハイテク市場でも柔軟に対応できます。

つまり、FANG+への投資は「高リターンを狙いつつ、リスクを管理しながら長期的に付き合う」ことが成功のカギです。まずは小額から積立を始め、シミュレーションを通じて自分に合った投資スタイルを見つけてみましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント