FANG+(ファングプラス)インデックスは、Amazon・Apple・Google(Alphabet)・Meta(旧Facebook)など、世界を代表するハイテク企業で構成された指数です。AI・メタバース・クラウドなど、成長が期待される分野に強みを持ち、NASDAQ100やS&P500とは異なる高リターンを狙えるのが特徴です。

しかし、ハイテク株に集中投資するため、価格変動が大きく、暴落リスクが高いというデメリットもあります。市場トレンドに左右されやすい点も考慮が必要ですね。

本記事では、FANG+インデックスの仕組み・メリット・デメリット・リスク管理・将来性について詳しく解説します。投資判断の参考に、ぜひ最後までご覧ください!

FANG+インデックスとは?

FANG+(ファングプラス)インデックスは、Amazon、Apple、Google(Alphabet)、Meta(旧Facebook)など、世界を代表するテクノロジー企業で構成される指数です。AI、クラウド、メタバースなど、成長が期待される分野に特化しており、高いリターンを狙えるのが特徴です。

一方で、ハイテク企業に集中投資するため、価格変動リスクが大きく、株価の暴落時には大きな影響を受ける可能性もあります。

本章では、FANG+インデックスの基本概要、NYSE FANG+指数の特徴、S&P500・NASDAQ100との違いについて解説します。

1-1. FANG+インデックスの基本概要

FANG+インデックスとは、米国のテクノロジーおよび成長企業10社で構成される株価指数です。これらの企業は、世界的な影響力を持ち、今後も成長が期待されています。

特徴:

- 構成銘柄は10社(定期的に見直しあり)

- ハイテク・メディア・消費関連の大手企業が中心

- 価格変動が大きいが、長期的な成長が期待される

1-2. NYSE FANG+指数とは?特徴と構成銘柄

FANG+インデックスは、米国の主要テクノロジー企業を中心に構成される株価指数で、ハイリスク・ハイリターンの投資先として注目されています。2024年9月の定期リバランスにおいて、テスラとスノーフレークが除外され、新たにサービスナウとクラウドストライクが組み入れられました。 この変更により、最新の構成銘柄は以下の10社となっています。

- Meta(旧Facebook)

- Amazon

- Apple

- Netflix

- Google(Alphabet)

- Microsoft

- Nvidia

- Broadcom

- ServiceNow

- CrowdStrike

これらの企業は、AI、クラウドサービス、半導体など、次世代技術の分野で世界をリードしています。FANG+インデックスは、各銘柄を等ウェイト(各10%)で組み入れる特徴があり、四半期ごとにリバランスが行われます。 このような構成により、投資家は特定の企業に偏らず、分散投資が可能となっています。

1-3. FANG+とS&P500・NASDAQ100との違い

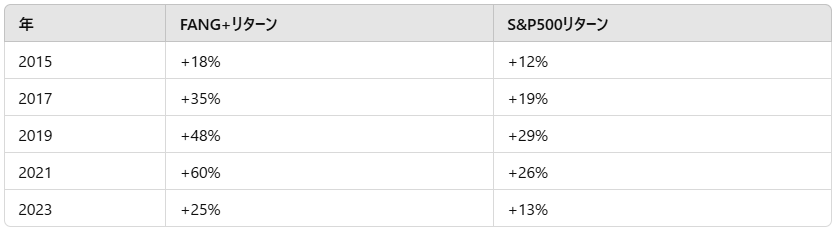

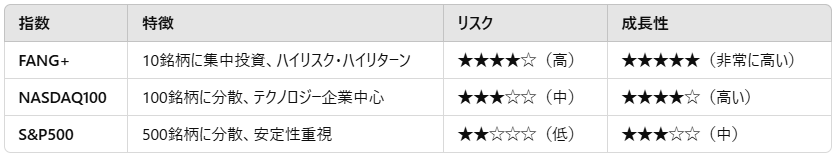

FANG+インデックスは、S&P500やNASDAQ100に比べてより集中投資型の指数です。

FANG+は集中投資のためボラティリティが高い一方、リターンも大きくなりやすいという特徴があります。

FANG+の構成銘柄と特徴

FANG+インデックスは、世界を代表するテクノロジー企業10社で構成されており、高い成長力と市場の影響力を持つ銘柄が厳選されています。AI、クラウド、メタバースなどの最先端分野に関連する企業が中心となり、投資家にとって魅力的な成長機会を提供します。

しかし、構成銘柄の変更や比率の調整があるため、定期的な確認が必要です。また、過去のパフォーマンスを分析することで、FANG+の成長力やリスクを理解しやすくなります。

本章では、FANG+の最新構成銘柄とその比率、銘柄の入れ替え基準、過去のパフォーマンスについて詳しく解説します。

2-1. FANG+の最新構成銘柄と比率

FANG+インデックスの構成銘柄は10社固定ですが、各銘柄の比率は変動します。2024年時点では、以下のような比率で組み込まれています。

- Meta Platforms(旧Facebook):10%

- Amazon:10%

- Apple:10%

- Netflix:10%

- Alphabet(Google):10%

- Microsoft:10%

- Nvidia:10%

- Broadcom:10%

- ServiceNow:10%

- CrowdStrike:10%

2-2. 構成銘柄の入れ替え時期と基準

FANG+インデックスの銘柄は、年に2回(6月・12月)見直されることが多いです。組み入れ基準は以下の通りです。

- 時価総額が一定以上であること

- 成長率が高く、今後も成長が期待できること

- テクノロジーや消費者向けサービスに関与していること

2024年9月の定期リバランスにおいて、テスラとスノーフレークが指数構成銘柄から除外され、新たにクラウドストライク・ホールディングスとサービスナウが採用されました。

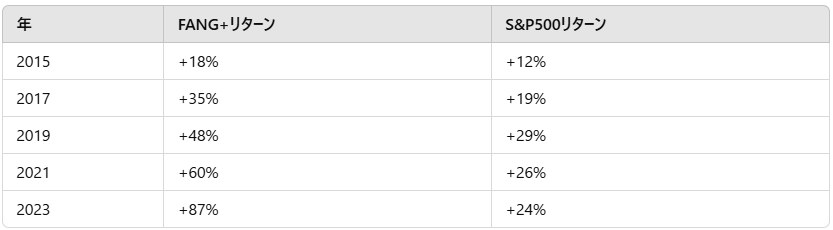

2-3. FANG+銘柄の過去のパフォーマンス

過去10年間のFANG+インデックスのリターンは、年率平均20%以上と非常に高い成長を遂げています。

このように、FANG+は高リターンな一方、株価の変動も大きいため、長期投資向きといえます。

FANG+インデックスの投資方法

FANG+インデックスは、高成長テクノロジー企業への分散投資が可能な魅力的な指数です。しかし、投資方法には「投資信託」と「ETF」の2種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。また、楽天証券やSBI証券などの主要ネット証券を利用すれば、手軽に購入することができます。

さらに、投資スタイルによって「積立投資」か「一括投資」かを選ぶことが重要です。長期的な資産形成を目指すなら、リスクを抑えられる積立投資が有効ですが、市場の状況によっては一括投資が大きなリターンを狙う手段となります。

本章では、FANG+インデックスを活用するための投資方法について、初心者にも分かりやすく解説していきます。

3-1. 投資信託 vs ETF:どちらを選ぶべき?

FANG+インデックスへの投資方法として、投資信託とETFの2つが代表的です。両者の違いを比較し、自分に合った投資方法を選びましょう。

✅ 投資信託の特徴

- 少額から積立可能(100円から投資できるものも)

- 自動積立で長期投資向き

- 運用会社が売買を代行するため、手間がかからない

- 信託報酬(手数料)がやや高め

✅ ETFの特徴

- リアルタイムで売買可能

- 手数料が比較的低い

- 証券口座が必要

- 最低購入単位が高い(数万円以上必要なことも)

🔹 結論:初心者は投資信託、短期売買したいならETFがオススメ!

3-2. 楽天証券・SBI証券での購入方法

FANG+インデックスに投資するには、楽天証券やSBI証券などのネット証券を利用するのが便利です。それぞれの購入手順を解説します。

✅ 投資信託の購入方法

- 証券口座を開設(楽天証券・SBI証券など)

- 「FANG+インデックス」関連の投資信託を検索

- 購入金額を決定し、買い付け注文を出す

- **積立設定(任意)**を行い、自動積立も可能

🔹 オススメの投資信託

- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(FANG+)

- SBI・FANG+インデックス・ファンド

✅ ETFの購入方法

- 証券口座を開設

- 「FANG+インデックス」に連動するETFを検索

- 市場が開いている時間に注文(指値・成行注文)

- 購入後は、値動きを見ながら管理

🔹 オススメのETF

- NEXT FUNDS NYSE FANG+指数連動型上場投信(2527)

- Global X FANG+ ETF(FNGS)

3-3. 積立投資と一括投資の戦略

FANG+インデックスへの投資では、積立投資と一括投資のどちらを選ぶかが重要です。

✅ 積立投資のメリット

- 価格変動リスクを抑えられる(ドルコスト平均法)

- 少額からコツコツ投資可能

- 市場のタイミングを気にせず継続できる

🔹 向いている人:初心者、リスクを抑えたい人

✅ 一括投資のメリット

- 長期的なリターンが期待できる

- 価格が低い時に一気に買える

- 機会損失を防げる

🔹 向いている人:まとまった資金がある人、高リスクを取れる人

FANG+のメリット・デメリット

FANG+インデックスは、米国を代表する高成長テクノロジー株に分散投資できる魅力的な指数です。特に、GAFAM(Google、Apple、Facebook(現Meta)、Amazon、Microsoft)をはじめ、イノベーションを牽引する企業が含まれており、成長性の高いポートフォリオを構築できます。

一方で、価格変動が大きく、暴落のリスクもあるため注意が必要です。過去のデータを見ると、テクノロジー業界全体が急成長する一方で、市場の調整局面では大きな下落を経験することもあります。

本章では、FANG+インデックスの投資メリットとリスク、さらに投資時に押さえておくべきポイントについて詳しく解説します。

4-1. 高成長テクノロジー株に投資できるメリット

FANG+インデックスの最大の魅力は、世界を代表するテクノロジー企業に投資できることです。以下のようなメリットがあります。

✅ 高い成長性

- FANG+の構成銘柄は、AI・クラウド・半導体・デジタル広告など成長分野で圧倒的な市場シェアを持つ企業ばかり。

- 例えば、NvidiaはAI半導体市場を独占的にリードし、Meta(Facebook)はメタバース分野にも積極投資。

✅ 分散投資よりも高リターンを狙える

- S&P500やNASDAQ100と比べて、成長企業に特化しているため、リターンが高くなりやすい。

- 2023年のリターンはS&P500が+24%、NASDAQ100が+53%に対し、FANG+は**+87%と圧倒的な成績**。

✅ 世界経済の主要企業に投資できる

- Apple、Amazon、Microsoft、Googleなど、日常生活に欠かせない企業が多数。

- これらの企業は不況にも強く、長期投資に向いている。

4-2. 価格変動リスクと暴落の可能性

FANG+のような集中投資型の指数には、リスクも伴います。特に以下の点に注意が必要です。

✅ 価格変動(ボラティリティ)が大きい

- FANG+は、わずか10銘柄に集中しているため、個別企業の株価変動が指数全体に大きく影響する。

- 例えば、2022年にはテクノロジー株の下落により、FANG+は-40%以上の暴落を経験。

✅ 利上げ局面に弱い

- テクノロジー株は金利上昇時に割引率の影響を受けやすいため、FRB(米連邦準備制度)の金融政策に左右されやすい。

- 2022年のように利上げが進むと、成長企業の株価が急落することも。

✅ 過去の成功が未来の保証ではない

- これまでのFANG+銘柄は強い成長を遂げてきたが、今後も同じように成長する保証はない。

- 例えば、過去にはIBMやYahoo!のように、一時は成長企業だったが市場での競争に敗れた企業もある。

4-3. FANG+投資で注意すべきポイント

FANG+に投資する際は、以下のポイントを意識することでリスクを抑えながら投資が可能になります。

✅ 長期投資が基本

- 短期の値動きを気にせず、5〜10年単位の長期投資を意識することが大切。

- テクノロジー企業の成長には時間がかかるため、一時的な下落でも慌てずホールドするのが重要。

✅ 他の指数と組み合わせる

- NASDAQ100やS&P500と組み合わせることで、リスクを分散できる。

- 例えば、FANG+に50%、NASDAQ100に50%投資する戦略で、リスクを抑えつつ高リターンを狙う。

✅ 購入のタイミングを分散する

- 価格変動が大きいため、一括投資よりも積立投資でリスクを分散するのがオススメ。

- 例えば、毎月一定額を購入する**「ドルコスト平均法」**を活用すれば、高値掴みを防げる。

FANG+のリターンとリスク

FANG+インデックスは、過去10年間でS&P500やNASDAQ100を上回る高いリターンを記録してきた魅力的な指数です。特に、テクノロジー業界の急成長に支えられ、大幅な株価上昇を実現しました。しかし、その一方で市場の調整局面では大きな下落を経験するリスクも伴います。

また、投資信託やETFを通じてFANG+に投資する場合、信託報酬や手数料にも注意が必要です。さらに、為替リスクも無視できません。特に円建てで運用する投資家にとっては、ドル円の変動がリターンに大きな影響を与える可能性があります。

本章では、FANG+のリターン推移、コスト、為替リスクについて詳しく解説していきます。

5-1. 過去10年のリターン推移

過去10年間、FANG+インデックスは驚異的なリターンを記録してきました。

🔹 FANG+はS&P500を大きく上回るリターンを記録しており、特にハイテクブームが続く限りは高成長が期待できる。

5-2. 信託報酬と手数料の比較

FANG+に投資する際のコストは、投資信託とETFで異なります。

✅ 投資信託の信託報酬(年間手数料)

- SBI・FANG+インデックス・ファンド:約0.5%

- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド:約0.75%

✅ ETFの信託報酬(年間手数料)

- NEXT FUNDS NYSE FANG+(2527):0.4%

- Global X FANG+(FNGS):0.65%

🔹 投資コストを抑えたいならETF、積立投資をしたいなら投資信託がオススメ。

5-3. 為替リスクとヘッジの有無

FANG+インデックスは、米ドル建ての指数のため、日本の投資家は為替リスクにも注意が必要です。

✅ 為替リスクのポイント

- 円高になると、円換算した投資額が目減りする(例:1ドル=150円→120円になると、資産価値が20%減)

- 円安になると、逆にリターンが増える(2022年以降の円安局面でFANG+のパフォーマンスは好調)

✅ 為替ヘッジ付き商品の活用

- 為替変動リスクを抑えたい場合、「為替ヘッジあり」の投資信託を選ぶのも一つの手。

- ただし、ヘッジコスト(手数料)がかかるため、長期投資には向かない場合もある。

FANG+を活用した投資戦略

FANG+インデックスは、ハイリスク・ハイリターンな投資対象として注目されています。しかし、単体での運用だけでなく、NASDAQ100やS&P500と組み合わせることで、リスクを抑えつつ成長の恩恵を受ける戦略も有効です。

また、レバレッジ型FANG+ETFを活用することで、短期的な値動きを狙うことも可能ですが、大きな損失リスクも伴います。さらに、長期保有と短期トレードのどちらが有効かは、投資家の目的や市場環境によって異なります。

本章では、FANG+の効果的な投資戦略やリスク管理のポイントについて詳しく解説していきます。

6-1. NASDAQ100やS&P500との組み合わせ

FANG+は成長株に特化した指数のため、NASDAQ100やS&P500と組み合わせることでリスク分散が可能です。

✅ NASDAQ100との組み合わせ

- **NASDAQ100(QQQ)**は、FANG+の10銘柄を含みつつも、半導体、医療、消費財など幅広いテクノロジー企業をカバー。

- FANG+50%、NASDAQ100 50%の比率で組み合わせると、リターンを維持しつつリスクを軽減可能。

✅ S&P500との組み合わせ

- **S&P500(VOO、IVVなど)**は、FANG+を含む500社で構成され、安定性が高い。

- FANG+30%、S&P500 70%の比率で投資すると、長期安定型のポートフォリオが構築可能。

🔹 成長性を重視するならNASDAQ100との組み合わせ、安定性を求めるならS&P500との組み合わせが有効。

6-2. レバレッジ型FANG+の活用法

FANG+にはレバレッジ型ETFが存在し、リターンをさらに加速させることができます。

✅ レバレッジ型FANG+ETFの種類

- NEXT FUNDS NYSE FANG+(2527):レバレッジなしの通常版

- Direxion FANG+ 2X(FNGU):2倍のレバレッジをかけたETF

- Direxion FANG+ -2X(FNGD):FANG+の逆方向に動くベア型ETF

✅ レバレッジETFの注意点

- 短期トレード向け:レバレッジ型ETFは長期保有に不向き(リバランスの影響で価格がズレやすい)。

- ボラティリティが高い:FNGUの1日あたりの変動率は通常のFANG+の約2倍。

- 相場が上昇する局面では爆発的なリターンが期待できるが、逆に暴落時のダメージも大きい。

🔹 レバレッジ型は短期トレード向け。長期投資なら通常のFANG+ETFのほうが安全。

6-3. 長期保有 vs 短期トレードの戦略

FANG+は長期投資と短期トレード、どちらの戦略にも適していますが、それぞれのメリット・デメリットを理解することが重要です。

✅ 長期保有戦略(BUY & HOLD)

- 成長企業の株価上昇を期待し、10年以上のスパンで運用する方法。

- FANG+の過去リターンを見ると、年率20〜30%の成長が期待できる。

- リーマンショック、コロナショックのような暴落時もホールドすることで、最終的に高リターンを得やすい。

✅ 短期トレード戦略

- ボラティリティが高いので、トレンドを見極めて売買する方法。

- 例えば、決算発表前後の株価変動を狙って短期売買する手法が有効。

- レバレッジ型FANG+ETF(FNGU)を活用すれば、短期で高リターンを狙える。

🔹 初心者や安定投資を目指すなら長期保有、経験者なら短期トレードも選択肢に。

FANG+投資の口コミ・評判

FANG+インデックスは、ハイテク企業の成長を取り込める魅力的な投資対象として多くの投資家から注目されています。しかし、実際に投資している人々の評価や意見はどうなのでしょうか?

本章では、FANG+に投資した人の体験談や、SNS・掲示板などでの口コミを分析し、投資家のリアルな声を紹介します。また、今後の市場の見通しについても触れ、FANG+が今後も成長を続けるのか、それともリスクが高まるのかを考察します。

投資を検討している方は、実際の評判を確認しながら、自分に合った投資判断をするための参考にしてください。

7-1. 実際に投資した人の体験談

FANG+に投資した個人投資家の意見をまとめると、以下のような特徴があります。

✅ ポジティブな意見

- 「2023年にFANG+を購入し、1年で+80%のリターンを得た!」

- 「NASDAQ100よりリターンが高く、成長株に集中投資できるのが魅力。」

- 「配当はないが、値上がり益が大きいので長期投資に向いている。」

✅ ネガティブな意見

- 「2022年のハイテク株暴落時にFANG+が大きく下落し、一時-40%の損失を抱えた。」

- 「リスクが大きいので、S&P500と組み合わせないと怖い。」

- 「レバレッジ型FANG+(FNGU)は、ボラティリティが大きすぎて難しい。」

🔹 FANG+はリターンが大きい反面、下落局面でのリスクが高いため、適切なリスク管理が必要。

7-2. 掲示板・SNSの評価

Twitterや掲示板(5ch、Yahoo!ファイナンス)では、FANG+に関する活発な議論が行われています。

✅ SNSでの評価

- 「FANG+を10年持てば、資産は3倍になる!」(Twitter)

- 「短期では危険だけど、長期ならNASDAQ100よりもリターンが期待できる。」(Reddit)

- 「2024年はAI関連銘柄が強いので、FANG+に全力投資!」(X)

✅ 掲示板での評価

- 「2022年の下落が痛かったが、回復が早かった。」

- 「Nvidia、Microsoftが牽引しているので、今後も期待できる。」

- 「配当がないので、年金投資には向いていない。」

🔹 SNSでは成長期待の声が多いが、掲示板ではリスクを指摘する声もある。

7-3. 今後の成長期待と市場の見方

FANG+は、AI・クラウド・半導体・メタバースなどの分野でリードする企業で構成されており、今後も成長が期待されています。

✅ AI分野の成長

- NvidiaはAI半導体で圧倒的なシェアを持ち、MicrosoftやGoogleもAI開発に注力。

- 今後10年でAI関連市場は5倍以上に拡大する見込み。

✅ クラウドとデータセンター

- Amazon(AWS)、Microsoft(Azure)、Google(GCP)がクラウド市場をリード。

- データセンター需要の増加により、今後も高成長が期待される。

✅ メタバース・半導体

- Metaはメタバース事業に数兆円を投資。

- Nvidia、Broadcom、AMDは半導体分野で世界トップクラスのシェア。

🔹 FANG+は今後も成長が期待されるが、短期の価格変動リスクには注意が必要。

新NISA・iDeCoでFANG+に投資できる?

FANG+インデックスは、高成長テクノロジー企業に分散投資できる魅力的な選択肢ですが、新NISAやiDeCoで運用可能なのか気になる方も多いでしょう。

本章では、新NISAを活用してFANG+に投資する方法や、iDeCoでの運用可否、さらに代替投資先について解説します。また、FANG+と他の成長投資枠のファンドを比較し、自分に合った投資手法を見つけるヒントを提供します。

税制優遇を最大限に活用しながら、FANG+への長期投資を検討している方は必見です!

8-1. 新NISAでFANG+を活用する方法

✅ 新NISAのポイント

- 年間投資枠が最大360万円(つみたて投資枠120万円 + 成長投資枠240万円)。

- 非課税期間が無期限で、長期保有に適している。

✅ FANG+は成長投資枠で投資可能

- FANG+は「成長投資枠」で投資可能。

- 対象商品:米国ETFや投資信託を通じてFANG+に投資できる。

✅ 新NISAでのFANG+投資のメリット

- 値上がり益が非課税(通常の課税口座だと20.315%の税金が発生)。

- 長期的な複利効果が期待できる。

- NISA口座なら配当金も非課税。

✅ おすすめのFANG+投資信託・ETF

- NEXT FUNDS NYSE FANG+指数(2527)

- iFreeNEXT FANG+ インデックス

- Direxion FANG+ 2X(FNGU)※レバレッジ型

🔹 新NISAでは、FANG+に投資するなら「成長投資枠」でのETF・投資信託購入がベスト。

8-2. iDeCoでの運用可否と代替投資✅ iDeCoではFANG+に直接投資できる?

- 結論:FANG+インデックスに直接投資できる商品はiDeCoには存在しない。

- iDeCoでは個別銘柄のETF投資ができず、FANG+に特化した投資信託もない。

✅ 代替投資としての選択肢

FANG+に投資できない代わりに、類似の高成長株に投資できるファンドがある。

- eMAXIS NASDAQ100インデックス(QQQ連動)

- eMAXIS S&P500インデックス(VOO、IVV連動)

- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(VTI)

✅ iDeCoでのFANG+代替戦略

- NASDAQ100やS&P500を活用し、FANG+企業の比率を高める。

- 個別株としてFANG+構成銘柄を特定口座で運用し、iDeCoはインデックス投資にする。

🔹 iDeCoではFANG+に直接投資できないが、NASDAQ100やS&P500の投資信託を活用すれば近い運用が可能。

8-3. FANG+と他の成長投資枠ファンドの比較

FANG+は高成長企業に集中投資できる一方、NASDAQ100やS&P500などの他の成長投資ファンドと比べたときの特徴も知っておく必要があります。

✅ FANG+ vs NASDAQ100 vs S&P500

✅ おすすめの選択肢

- リスクを抑えて成長を狙うなら「NASDAQ100」

- 安定性を重視するなら「S&P500」

- ハイリターンを狙うなら「FANG+」

🔹 FANG+は最も高リスク・高リターン。長期的なリターンを狙うならNASDAQ100との併用も有効。

FANG+の将来性と今後の見通し

FANG+インデックスは、今後も成長を続けるのでしょうか?テクノロジー企業の発展は著しく、特にAIやメタバースといった新技術が市場に与える影響は計り知れません。

本章では、10年後のFANG+の展望や、AI・メタバース関連企業がFANG+に与える影響を考察します。さらに、今後の株価予測や最適な投資タイミングについても詳しく解説。

将来性のある銘柄に長期投資を検討している方は、今後の見通しをしっかりと理解して、戦略的に投資を進めましょう!

9-1. 10年後のFANG+の展望

FANG+企業は、テクノロジーの進化とともに成長を続けており、今後の10年間でも市場をリードすると期待されています。

✅ 2030年までの成長予測

- Nvidia、Microsoft、GoogleはAI市場で圧倒的な成長を遂げる見込み。

- Amazon、Metaはメタバース事業に本格参入し、売上を伸ばす可能性が高い。

- クラウド市場は引き続き成長し、Amazon AWS、Microsoft Azureの拡大が続く。

🔹 FANG+はテクノロジーの進化とともに今後10年も成長が期待される。

9-2. AI・メタバース関連企業の影響

AIとメタバースはFANG+企業の成長に大きな影響を与える重要な要素です。

✅ AIの影響

- NvidiaのAIチップは、今後のクラウド市場を牽引。

- MicrosoftのAI技術(Copilot、Azure AI)は企業向けサービスで圧倒的なシェアを確保。

- GoogleのGemini、AmazonのAI技術も市場での競争を強化。

✅ メタバースの影響

- Meta(Facebook)のメタバース事業は拡大中。

- AppleはVision Proで新しい市場を創出。

- クラウドとVR技術の進化により、メタバース市場は今後5年で大きく成長する可能性が高い。

🔹 AIとメタバースがFANG+企業の今後の成長を支える重要な要素となる。

9-3. 今後の株価予測と投資のタイミング

FANG+の今後の株価は、世界経済の状況や金利動向、テクノロジーの進化によって左右されます。

✅ 今後の市場予測

- 金利低下が進めば、成長株であるFANG+はさらに上昇する可能性が高い。

- 2024年〜2025年にかけて、AI関連銘柄の成長が加速する見込み。

- 景気後退局面では短期的に調整が入る可能性があるが、長期では成長が期待される。

✅ FANG+の投資タイミング

- 長期投資なら、毎月の積立投資(ドルコスト平均法)を活用。

- 短期トレードなら、金利動向や決算発表のタイミングを狙う。

- 暴落時(-20%超の下落)をチャンスと捉え、買い増しを検討。

🔹 短期では変動が激しいが、長期的にはFANG+は成長が期待されるため、積立投資が有効。

結論:FANG+インデックス投資の魅力と今後の展望

FANG+インデックスは、ハイテク成長企業に集中的に投資できる魅力的な指数です。過去のリターン実績は非常に高く、S&P500やNASDAQ100を上回る成長を遂げています。しかし、その一方で、価格変動リスクやテクノロジー業界の競争激化による影響も無視できません。

FANG+投資を検討する際は、自分のリスク許容度を考え、NASDAQ100やS&P500と組み合わせるなどの分散投資を意識することが重要です。また、新NISAやiDeCoを活用すれば、長期的な資産形成にも適した選択肢となります。

これからのAI、メタバース、自動運転技術の発展が、FANG+構成銘柄にどのような影響を与えるのかも注目ポイントです。最新の市場動向をチェックしながら、自分に合った投資戦略を立ててみましょう!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント