資産形成を始めたいけど、「何から手をつければいいかわからない…」と悩んでいませんか?

実は、SBI証券のクレジットカード積立を活用すれば、毎月の支払いでポイントを貯めながら投資ができるんです!

特に注目なのが、三井住友カードとの連携でVポイントが貯まり、さらに新NISAにも対応している点。

つまり、「お金を使う=資産が増える」仕組みが作れるということですね。

このガイドでは、口座開設の方法から積立設定・運用のコツ、手数料の比較や他社との違いまで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。

「毎月たったの1万円」からでも始められるので、今すぐ始める価値ありです!

SBI証券のクレカ積立で、効率よく“投資デビュー”しませんか?

これから資産形成を考えるすべての方におすすめの記事です。

SBI証券クレカ積立とは?基本の仕組みと魅力を解説

SBI証券のクレカ積立は、クレジットカードで毎月自動的に投資信託を購入できる便利な仕組みです。手間なく積立投資ができるうえ、カード決済によるポイント還元も受けられるので、資産形成しながらポイントも貯まるという一石二鳥のサービスなんです!

特に注目されているのが、三井住友カードを使ったVポイント還元。還元されたポイントも再投資に活用できるため、投資効率がさらにアップします。

この記事では、SBI証券クレカ積立の基本的な仕組み・メリット・活用法について、初心者にもわかりやすく解説していきます。

「これから投資を始めたいけど、何からすればいいかわからない…」という方にぴったりの内容ですよ!

1-1: SBI証券クレカ積立の特徴とメリットを徹底解説

SBI証券クレカ積立とは、クレジットカード決済で自動的に投資信託を積み立てられる仕組みのことです。毎月一定額をカードで支払うことで、投資信託が自動購入されます。

ここがポイント!

- 決済額に応じてVポイントが還元される

- 自動積立なので投資の手間がかからない

- 少額から始められるので初心者にも安心

つまり、「投資を習慣化したいけど、面倒な設定や手続きは避けたい」という方にぴったりのサービスなんです。

1-2: クレカ積立のポイント還元率とお得な活用法

SBI証券クレカ積立の最大の魅力は、決済額に対してポイント還元があることです。通常のクレカ決済と同じようにVポイントが最大1%還元されるため、ただ積み立てるだけでお得なんです!

例えば、毎月5万円積み立てれば年間6,000円分のポイントがもらえる計算になります。

ポイントは以下のように活用できます:

- 投資信託の再購入に充当

- 現金化して日常の買い物に利用

- 他のポイントサービスと交換

つまり、**投資しながらポイントが貯まる「一石二鳥」**な仕組みというわけですね!

1-3: 新NISA口座とSBI証券クレカ積立の組み合わせ活用術

実は、2024年から始まった新NISA制度とも相性抜群なのがSBI証券クレカ積立です。新NISAでは年間360万円まで非課税で投資が可能。そこにクレカ積立を組み合わせれば、節税+ポイント還元のWメリットが狙えます!

具体的には、

- つみたて投資枠でクレカ積立を活用

- ポイント還元を受けつつ、非課税運用ができる

- 自動積立で長期資産形成がラクになる

つまり、「将来のために効率よくお金を増やしたい!」という人にとって、新NISA×クレカ積立は最強タッグなんです!

SBI証券クレカ積立の口座開設方法と手順【初心者向け】

SBI証券のクレカ積立を始めるには、まずSBI証券の口座と対応するクレジットカード(三井住友カードなど)を用意することが第一歩です。口座開設はスマホからでも簡単にでき、最短翌営業日で取引をスタートできるスピード感も魅力ですよね!

実は、**SBI証券と三井住友カードを同時に申し込むと、ポイント還元率アップなどのお得なキャンペーンがあることも。**この機会をうまく活用すれば、資産形成と同時にしっかり得することができます。

この章では、初心者でも迷わず進められるように、口座開設からクレカ積立設定までの流れをステップ形式で丁寧に解説していきます。準備段階からキャンペーン活用のコツまで、しっかり押さえていきましょう!

2-1: SBI証券の口座開設を解説

SBI証券の口座開設は、スマホやパソコンからオンラインで簡単に申し込みが可能です。

しかも、最短即日で取引が開始できるスピード感も魅力です。

手順はとてもシンプル!

- SBI証券の公式サイトにアクセス

- メールアドレスを登録

- 本人確認書類(マイナンバーなど)をアップロード

- ログインして初期設定完了

ここが重要!

口座開設時に「NISA口座」や「iDeCo口座」も一緒に申し込むと、後から手間が省けますよ。

2-2: 三井住友カードとSBI証券を同時開設するメリットと具体的手順

実は、SBI証券と相性がいいのが三井住友カードなんです。

クレカ積立には三井住友カードが必須なので、同時申し込みが効率的!

【メリットまとめ】

- クレカ積立の還元率(最大1.0%)が適用

- カードの初期設定と証券口座がスムーズに連携

- キャンペーン対象になる場合が多い

申し込みの流れは以下の通り:

- SBI証券の口座開設フォームで「クレカ積立に申し込む」を選択

- 三井住友カードの申請に進む

- 審査後に届いたカードで積立設定を行うだけ!

2-3: SBI証券クレカ積立のキャンペーン活用法と注意点

SBI証券では、クレカ積立に関連したキャンペーンを頻繁に実施しています。

例えば、「初回積立で1,000円分のVポイントプレゼント」などの特典があります!

活用のコツはこちら:

- 開設前に公式サイトの「キャンペーン一覧」をチェック

- エントリーが必要なキャンペーンは忘れず登録

- クレカ積立の開始時期を確認しておく(毎月10日締め)

注意点もあります。

例えば、積立対象外の商品を選ぶとポイントが付かないこともあるので、事前に商品一覧を確認しておきましょう。

SBI証券クレカ積立の投資対象と運用方法のポイント

SBI証券のクレカ積立は、投資信託やETFなど幅広い投資対象を選べることが魅力です。積立設定さえしておけば、自動で毎月購入されるため、投資初心者でも無理なく資産運用を始められます。

さらに、**自動積立は「ドルコスト平均法」を活かせるため、価格変動リスクを抑えながら安定的に運用ができるんです。**これは長期的に資産を増やしたい方にとって大きなメリットですね!

また、米国株や海外ETFにも対応しており、手数料や為替リスクに注意しながらグローバルな運用が可能です。この章では、SBI証券で選べる投資商品から運用のポイントまでを詳しく解説していきます。

3-1: 投資信託・ETFなど、SBI証券で選べるおすすめ商品を紹介

SBI証券では、5,000本以上の投資信託と多様なETFが選べるのが魅力です。

中でも初心者に人気なのは、次のような商品です:

- eMAXIS Slimシリーズ(低コスト・分散型)

- SBI・Vシリーズ(米国株連動のインデックス型)

- iFreeシリーズ(テーマ型の中小型成長株)

ETFに挑戦したい方には、「S&P500連動」や「全世界株式」タイプが初心者向きですよ!

3-2: クレカ積立で資産形成を成功させる自動積立活用術

クレカ積立の魅力は「自動で投資が続けられる」ことにあります。

毎月設定した金額がクレジットカードから引き落とされ、投資信託が自動で購入されるため、手間なく長期投資が実現できるんです。

成功のポイント:

- 月々5,000円からでもOK(少額スタート可)

- 資金に余裕が出てきたら、金額を段階的にアップ

- 積立対象は、長期安定型のインデックスファンドがベスト

ここが重要!

長期投資は「コツコツ継続」がカギ。クレカ積立はその仕組みを自動化する最強ツールなんです!

3-3: 米国株・海外ETFへの投資方法と手数料・為替リスクの注意点

SBI証券では、米国株や海外ETFもクレカ積立以外で簡単に購入可能です。

ただし、為替リスクや手数料にも注意が必要です。

【海外投資のチェックポイント】

- 為替スプレッドがコストに影響する

- 米国株には売買手数料(約0.495%)が発生

- 配当金に対する**現地課税(約10%)**がある

つまり、高いリターンを狙える分、リスクもしっかり理解しておく必要があるということですね。

SBI証券のスマホアプリを使ったクレカ積立設定方法と便利機能

SBI証券のクレカ積立は、スマホアプリを活用すればもっと手軽に操作できるようになります。設定や確認がスマホ1台で完結するので、忙しい方にもピッタリです。

たとえば、アプリ上でクレジットカードによる積立設定が簡単にできるうえ、入出金の確認や残高チェック、取引履歴の確認もスムーズに行えます。

さらに、積立NISAやiDeCoとの連携も可能で、長期の資産形成をアプリ一つで効率的に管理できるのも嬉しいポイント。この章では、スマホアプリの使い方から便利機能まで、画像付きでわかりやすく解説していきます!

4-1: SBI証券アプリでのクレジットカード積立設定を画像付きで解説

SBI証券のスマホアプリを使えば、クレジットカード積立の設定も手軽に完了します。

しかも、操作画面がわかりやすく、初心者でも迷いにくい設計なんです。

手順はとてもシンプルです。

- アプリにログイン

- 画面下部の「口座管理」→「クレカ積立」へ進む

- 積立銘柄と金額を設定し、カード情報を入力

- 設定内容を確認して完了!

ここが重要!

設定は毎月10日が締切。11日以降は翌月からの反映になるので、早めの操作が安心です。

4-2: アプリでできること一覧(入出金確認・残高照会・取引履歴)

SBI証券のアプリは、積立設定だけじゃない便利機能が満載です。

日々の運用チェックや資金管理にも大活躍しますよ!

【アプリでできること一覧】

- 口座の残高や評価額をリアルタイムで確認

- 入出金履歴のチェックや入金手続きもスマホで完了

- 保有商品の損益確認

- 積立スケジュールや積立状況の確認

つまり、資産運用のすべてをスマホ1台で完結できるということですね!

4-3: 積立NISA・iDeCo(イデコ)など長期資産形成との連携術

SBI証券では、クレカ積立だけでなく、積立NISAやiDeCoなどの長期投資とも相性バツグンです。

実は、これらをうまく組み合わせることで、節税しながら効率よく資産形成ができるんです。

【連携のポイント】

- クレカ積立は「特定口座」でも利用可能

- 積立NISAは年間40万円までの非課税枠が活用可能

- iDeCoと併用することで老後資金対策も万全に!

ここが重要!

「積立NISA+クレカ積立」の組み合わせは、最強の初心者向け投資スタイルとも言われてます。

SBI証券クレカ積立の手数料と損しないための注意点

SBI証券のクレカ積立は便利でお得ですが、手数料や設定ミスによって損をするリスクもあるのが現実です。特に、入金方法によるコストの違いや、残高不足による積立失敗には注意が必要です。

たとえば、自動入金の設定をしておくことで積立忘れを防げる一方で、その仕組みや手数料を把握していないと意外な出費になることも。

また、クレカ積立の評価タイミングやリスク管理の方法も事前に押さえておけば、無理なく長期運用を継続しやすくなります。この章では、損を避けるための注意点をわかりやすく解説します!

5-1: クレカ積立での手数料は?入金方法別コスト徹底比較

クレカ積立では、**購入手数料は基本無料(ノーロード)の商品が多く、初心者でも安心です。

ただし、商品によっては信託報酬(運用管理費)**が発生します。

【入金方法別コスト】

- クレジットカード積立:ポイント還元あり&手数料ゼロの商品多数

- 銀行振込:手数料はかからないが、ポイントは付かない

- 即時入金(ネットバンク連携):スピーディーで手数料無料

つまり、クレカ積立は「お得さ」と「手軽さ」を両立できる方法というわけですね!

5-2: 残高不足時の自動入金設定方法と注意すべきポイント

「引き落とし日なのに残高が足りなかった…」なんて経験、ありますよね?

SBI証券では、**自動入金(定額自動入金サービス)**を使えばその心配が軽減されます。

【設定手順】

- SBI証券のマイページで「入出金・振替」→「自動入金設定」へ

- 引き落とし口座と金額、日付を設定

- 毎月自動で証券口座に振替される仕組みです

ここが重要!

引き落とし前に十分な残高があるか、定期的にチェックする習慣も大切ですよ!

5-3: クレカ積立投資時に知っておきたいリスク管理と評価方法

積立投資は「放置でOK」と思われがちですが、リスク管理も超重要です。

とくにクレカ積立は「毎月自動で買い続ける」ため、損益を定期的に確認することがポイントです。

【評価とリスク管理の基本】

- リスク分散のために複数ファンドを組み合わせる

- 月1回、積立結果をアプリでチェック

- 相場が大きく動いたときはリバランス(配分調整)を検討

**つまり、クレカ積立も「見て育てる投資」**なんです!

定期的な確認と柔軟な対応が、将来の安定資産形成につながります。

他社比較!SBI証券クレカ積立と楽天証券などの違いを解説

クレカ積立を始めるときに気になるのが、「どの証券会社を選べば一番お得なの?」ということですよね。実は、SBI証券・楽天証券・SMBC日興証券では還元率や使えるカード、投資可能な商品などに違いがあります。

たとえば、Vポイント還元が魅力のSBI証券に対し、楽天証券は楽天経済圏との連携が強み。SMBC日興証券は特定の層に人気があるなど、それぞれに特徴があるんです。

この章では、主要3社の比較とユーザーの声をもとに、あなたに合った証券会社を選ぶためのポイントを解説していきます!

6-1: SBI証券・楽天証券・SMBC日興証券のクレカ積立比較

クレカ積立を提供している大手3社、SBI証券・楽天証券・SMBC日興証券は、どこがどう違うのか?初心者は気になりますよね。

【主要な違いまとめ】

- SBI証券:三井住友カード利用で最大5.0%還元(ゴールド以上)

- 楽天証券:楽天カード利用で1.0%〜0.2%還元(ランク制)

- SMBC日興証券:Oliveカード利用で最大1.0%還元(条件あり)

ここがポイント!

「高還元を狙うならSBI証券、手軽さ重視なら楽天証券」という選び方がオススメです。

6-2: SBI証券の強みとデメリットをユーザーの口コミで紹介

実際に使っている人の声は、選ぶ際の重要なヒントになりますよね。

SBI証券のクレカ積立には、以下のような強みとデメリットがあります。

【ユーザーの声】 ✅ 強み

- 「Vポイントが貯まりやすく、投資に再利用できるのが便利」

- 「積立設定が簡単で、アプリも使いやすい!」

⚠️ デメリット

- 「Vポイントの使い道が少し限定的」

- 「証券口座とクレカの連携に慣れるまで少し時間がかかった」

つまり、慣れれば強いが最初は少し工夫が必要ということですね!

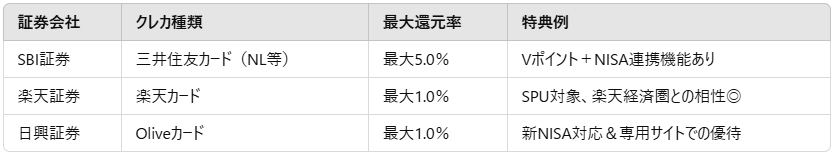

6-3: 証券会社ごとのクレジットカード還元率・特典一覧

証券会社ごとのクレカ積立還元率や特典を一覧で比較してみましょう。

「どこで積立すれば一番お得か?」がひと目でわかります!

【2025年版・還元率比較】

ここが重要!

「還元率」だけでなく「ポイントの使いやすさ」も比較ポイントになりますよ。

SBI証券クレカ積立の確定申告・年間取引報告書の対応方法

SBI証券でクレカ積立をしていると、「確定申告って必要なの?」「年間取引報告書ってどう使うの?」といった疑問が出てきますよね。実は、状況によっては申告が必要になるケースもあるんです。

特に特定口座・一般口座の違いや損益通算について理解しておくと、無駄な税金を払わずに済みます。さらにe-Taxの活用方法やマイナポータルとの連携も知っておくと、申告作業がグッと楽になりますよ。

この章では、初心者でも安心して手続きできるように、確定申告の基本とSBI証券の書類活用方法をやさしく解説していきます!

7-1: クレカ積立で確定申告が必要なケースとe-Taxの利用手順

「クレカ積立って確定申告必要なの?」と疑問に思う方、多いですよね。

基本的には、年間の譲渡益や分配金がある場合に申告対象になります。

【申告が必要な例】

- 特定口座(源泉徴収なし)で運用している

- 年間の譲渡益が20万円を超える副業所得がある

- 配当控除を受けたい場合

e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードと対応PCまたはスマホアプリで完結可能!

簡単ステップで申告できるので安心ですね。

7-2: SBI証券年間取引報告書の入手方法・見方を分かりやすく解説

確定申告時に必要なのが、**「年間取引報告書」**です。

SBI証券では、マイページからPDFで簡単にダウンロードできます。

【取得手順】

- ログイン後、口座管理→「電子交付書面」へ

- 「年間取引報告書(特定口座)」を選択

- PDF形式で保存・印刷OK!

この報告書には、1年間の売買損益や配当などの詳細が記載されているので、

確定申告や損益通算に欠かせない資料なんです。

7-3: 損益通算のポイントと自動連携(マイナポータル)の活用術

損益通算とは、投資で出た利益と損失を相殺して節税するテクニックのこと。

SBI証券ではこの損益通算をマイナポータルと連携して自動処理できる機能があります。

【ポイント】

- 利益が出た年に、損失も計上していれば税金が軽減

- 複数の証券口座がある人にも有効

- e-Taxとマイナポータルの連携で、証券情報を自動反映できる

ここが便利!

マイナポータル連携を使えば、面倒な入力なしで申告準備が進められるんです。

クレカ積立でポイント投資!SBI証券のポイントサービス活用術

SBI証券のクレカ積立では、Vポイントが自動で貯まるのが大きな魅力。普段の積立投資をするだけで、自然とポイントが貯まっていくなんて、お得すぎますよね。

しかもこのVポイントは、そのまま再投資に使えるため、実質的な運用効率がアップします!積立金額が増えるほど、ポイントも大きくなり、複利効果がさらに期待できます。

この章では、Vポイントの貯め方から再投資・現金化の方法まで、初心者にもわかりやすく解説していきます!お得に投資を続けたい方は、ぜひ活用法をチェックしてみてください。

8-1: Vポイント還元の仕組みと効率よく貯める方法を解説

SBI証券のクレカ積立では、三井住友カード(Vポイント対象)を使うとポイント還元が受けられます。

還元率はカードの種類によって異なり、最大5.0%も狙えるんです!

【効率よく貯めるコツ】

- ゴールドやプラチナカードの利用で還元率UP

- 毎月5万円の上限までしっかり積立を活用

- Vポイントアッププログラムを併用するとさらにお得

ここが重要!

積立投資しながら、ポイントまで貯められる。まさに一石二鳥の仕組みですね!

8-2: クレカポイントを投資に再投資するお得な方法とは?

せっかく貯まったVポイント、どう使うかが大切です。

おすすめは「ポイント投資への再利用」です!

【ポイント再投資の流れ】

- 貯まったVポイントをSBI証券と連携

- 対象の投資信託やETFにそのまま投資

- 少額からでも積立OK!

つまり、実質的に「無料で投資」できるわけです。

初心者の方には、「初めての投資体験」にもぴったりですよ!

8-3: SBI証券クレカ積立で得たポイントの現金化・活用方法

Vポイントは投資だけじゃなく、現金化や買い物にも使えるのが魅力。

いくつかの便利な使い方をご紹介します!

【活用方法】

- SBI証券内で投資信託購入に使用(1P=1円)

- 三井住友カードの請求額に充当(現金化に近い)

- コンビニ・マックなどVポイント加盟店で利用

ここがポイント!

「貯める→使う→増やす」の流れが自然にできるので、節約と資産形成を同時に実現できちゃいます。

【2025年版】SBI証券クレカ積立の最新動向と今後の展望

SBI証券のクレカ積立は、年々アップデートが進み、より便利でお得なサービスへと進化しています。2025年現在、新NISA制度の変更やポイント還元率の見直しなど、注目の動きが増えていますよね。

この章では、金融業界全体のトレンドを踏まえた今後の展望や、新サービスの予測について詳しく解説します。これからクレカ積立を始めたい人も、すでに利用中の人も、未来を見据えた賢い活用法がわかります。

「今後どうなるの?」と気になる方は、ぜひチェックしておきましょう!

9-1: 金融業界の動向から予測するSBI証券クレカ積立の将来性

SBI証券のクレカ積立は今後どうなるのか?

業界全体のキャッシュレス化や積立制度の拡充を見ると、今後ますます注目が集まることが予想されます。

【今後のトレンド予測】

- クレカ積立上限額の引き上げ

- ポイント還元率の拡充競争

- 新NISAとのさらなる連携強化

つまり、「今のうちに始めておくことで、後から恩恵を最大化できる」というわけですね!

9-2: 新NISA制度の変更点とクレカ積立への影響まとめ

2024年から始まった新NISA制度が、2025年も投資スタイルを変えています。

クレカ積立との相性は抜群で、制度を知っておくとよりお得になります。

【新NISAと相性が良い理由】

- 非課税枠を自動的に活用できる

- 積立投資が制度の中心にある

- クレカ積立で定期的な入金ができるから、長期運用にぴったり

ここが重要!

クレカ積立とNISAの組み合わせは、初心者でも無理なく資産形成できる黄金ルートです。

9-3: SBI証券クレカ積立サービスの最新アップデート・改善予定

SBI証券では2025年も利用者の利便性を高めるアップデートが続々登場しています。

【主なアップデート情報】

- Vポイントの投資対象が拡大

- アプリから積立設定変更がより簡単に

- 新NISA対応商品が続々追加中!

さらに、将来的にはAIによる投資サポート機能も予定されているとか。

進化するSBI証券クレカ積立、見逃せませんね!

結論

SBI証券のクレカ積立は、新NISAやポイント還元と組み合わせることで、資産形成を効率的に進められる注目の制度です。特に、三井住友カードとの連携によるVポイントの還元や、積立の自動化による投資習慣の定着は、多忙なビジネスパーソンにも最適です。

ポイント還元×投資信託×長期運用という組み合わせで、少額から無理なく資産形成を始められるのが最大の魅力。さらに、スマホアプリで簡単に管理できる点も初心者にとっては嬉しいポイントです。

もちろん、他社比較や手数料、リスク管理も大切です。本記事ではそれらの疑問にも丁寧にお答えしました。

まずは口座を開設し、毎月5,000円からでもOK。今日から始めて、将来に備える第一歩を踏み出しましょう!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント