S&P500は、米国を代表する500社で構成される株価指数であり、世界中の投資家が注目するベンチマークです。特にテクノロジー・ヘルスケア・金融といった主要産業は、指数全体の値動きに大きな影響を与えるため、その構成比率や景気感応度を理解することが欠かせません。

実は、S&P500は単なる「株価の集合」ではなく、米国経済の縮図のような存在なんです。金利や為替の動き、さらにはFOMCや雇用統計といったマクロニュースにも敏感に反応します。

つまり、投資家がS&P500を正しく活用するには、業種ごとの特徴・景気との連動性・経済指標の読み方をセットで理解する必要があります。この記事では、初心者でもわかりやすく「S&P500の仕組みと主要産業の影響」を解説していきます。

S&P500とは?基本と構成を3分で理解【S&P500とは/指数/構成銘柄一覧】

S&P500とは、米国を代表する500社の株価で構成された株価指数で、世界中の投資家にとって最も有名なベンチマークの一つです。アップルやマイクロソフト、グーグルといった巨大企業が含まれており、米国経済の成長力をそのまま映す鏡とも言えます。

この指数の大きな特徴は「時価総額加重方式」を採用している点です。つまり、時価総額が大きい企業ほど指数に与える影響が大きく、特にGAFAMのようなハイテク企業の動きがS&P500全体を左右します。

さらに、長い歴史を持つS&P500は、リーマンショックやコロナショックといった暴落を経験しながらも力強く回復してきました。長期的に見れば米国経済の成長とともに右肩上がりを続けてきた実績は、投資初心者にとっても安心材料です。

この記事では、S&P500の基本概念から構成銘柄、そして入れ替えルールまでを「3分で理解できる」ようにわかりやすく解説していきます。

1-1: S&P500の基本概念【時価総額加重/米国大型株/ベンチマーク】

実は、S&P500とはアメリカの代表的な株価指数で、米国の大型株500銘柄で構成されたベンチマークなんです。

世界中の投資家が参考にする「経済の健康診断表」ともいえます。

S&P500のポイントは、

- 時価総額加重方式で、大企業ほど影響が大きい

- 米国経済の約80%をカバー

- 投資信託やETFのベースに採用されることが多い

ここが重要!

S&P500は「米国経済の成長そのものに投資できる」指数であり、長期投資の王道として人気を集めています。

1-2: S&P500の歴史と特徴【長期推移/最高値/暴落局面の回復力】

S&P500は1957年に誕生し、長期的に右肩上がりを続けてきました。

リーマンショックやコロナショックなど、暴落局面は何度もありましたが、その都度回復して最高値を更新しているのが特徴です。

ポイントを整理すると、

- 1957年から60年以上の歴史

- 暴落後も数年で回復する傾向

- 長期的には右肩上がりの実績

つまり、**「一時的に下がっても長期では成長する力がある」**のがS&P500の最大の強みですね!

1-3: 構成銘柄と比率【トップ10/業種セクター/入れ替えルール】

S&P500はアップル、マイクロソフト、アマゾンといった巨大企業が上位に入り、上位10銘柄だけで指数全体の3割近くを占めるのが特徴です。

さらに、以下のルールがあります:

- 定期的に銘柄を入れ替え(成長企業が追加・衰退企業は除外)

- テクノロジー、ヘルスケア、金融など複数セクターに分散

- 市場環境に合わせて構成が変化

ここが重要!

S&P500は「強い企業だけが残る仕組み」なので、投資家は自動的に米国のトップ企業群へ分散投資できるのです。

主要産業(セクター)の影響度【テクノロジー/ヘルスケア/金融】

S&P500の値動きを理解するうえで欠かせないのが、主要産業(セクター)の影響度です。特に、テクノロジー・ヘルスケア・金融の3つは指数全体に大きな影響を与える分野として注目されています。

まずテクノロジーは、GAFAMや半導体企業がけん引し、S&P500の成長を大きく押し上げてきました。クラウド需要やAIブームも加わり、投資家心理を左右する最重要セクターとなっています。

一方、ヘルスケアは景気に左右されにくいディフェンシブセクターです。規制リスクはあるものの、高齢化やイノベーションの進展により安定した需要を持ち、リスク分散の柱として機能します。

金融は金利動向に直結するため、利上げや利下げ局面で指数全体の方向感を決める存在です。利ざや拡大や信用循環の変化によってバリュエーションが揺れ動き、景気敏感なセクターとしての役割を担っています。

この記事では、この3つの産業がどのようにS&P500に寄与しているのかを具体的に解説していきます。

2-1. テクノロジーの寄与【GAFAM/半導体/クラウドが指数に与える影響】

実は、S&P500の中でテクノロジーセクターの比率は30%近くを占めています。アップルやマイクロソフト、アマゾンなどのGAFAMは、株価指数を大きく動かす存在です。

注目ポイント:

- GAFAMの時価総額は世界経済を牽引

- 半導体(NVIDIAなど)はAIブームの中心

- クラウドやソフトウェアは安定的な収益源

ここが重要!

テクノロジーが上がれば指数全体も強くなるため、投資家は常に注目しておくべきセクターです。

2-2. ヘルスケアの重要性【ディフェンシブ/規制/イノベーション】

ヘルスケアは不況時にも需要が減りにくいディフェンシブセクターです。製薬会社や医療機器メーカーは景気に左右されにくく、安定感が魅力です。

ポイントを整理すると:

- 不況でも医療需要は一定水準を維持

- 規制リスクはあるが長期的に成長

- バイオ・医療技術のイノベーションが期待

つまり、市場が不安定な時にポートフォリオを支える役割を果たしてくれるんですね。

2-3. 金融の役割【金利感応度/利ざや/信用循環とバリュエーション】

金融セクターは金利の動きに大きく左右されるのが特徴です。銀行や保険会社は利ざやで利益を上げるため、金利上昇局面では業績が改善しやすいです。

注目ポイント:

- 金利上昇 → 銀行収益が改善

- 金利低下 → 株式市場の資金流入増

- 信用循環により景気全体に波及

ここが重要!

金利と金融セクターは連動しやすいため、FRBの金融政策を見逃さないことが投資判断に直結します。

S&P500と経済の関係【景気指標/金利/為替】

S&P500は単なる株価指数ではなく、米国経済の健康状態を映すバロメーターとして世界中の投資家に注目されています。企業のEPS成長やISM、PMIといった景気指標と連動することが多く、株価の推移がそのまま経済の先行指標になることも珍しくありません。

また、金利やドル指数の動きもS&P500に大きな影響を与えます。利上げは株価にマイナス要因となりやすく、逆に利下げは上昇を後押しします。さらに為替変動は多国籍企業の業績を左右し、株価と為替が密接に結びついている点も見逃せません。

加えて、投資家心理を示すVIX指数や資金フロー、先物ポジションの動向も短期的な需給を大きく左右します。景気・金利・心理の三要素を理解することが、S&P500投資の成功には不可欠なのです。

この記事では、これらの経済要因とS&P500の関係をわかりやすく解説していきます。

3-1. 景気の指標としてのS&P500【EPS成長/ISM/PMIとの連動】

実は、S&P500の株価と米国の景気指標(ISM製造業指数やPMI)は連動しやすいんです。企業のEPS(1株当たり利益)が成長する時、指数も上昇しやすくなります。

ポイント:

- EPS成長率は株価上昇の源泉

- ISM/PMIが50を超えると景気拡大サイン

- 景気後退局面ではS&P500も下落傾向

つまり、S&P500は投資家にとって「先行する景気指標」として機能するんですね。

3-2. 金利・ドル指数の影響【利下げ/利上げ/為替と株価の相関】

金利やドル指数もS&P500に大きな影響を与えます。FRBが利下げすれば株価は上昇しやすく、逆に利上げは株価の重しになります。

注目すべき関係:

- 利下げ → 株価上昇しやすい

- 利上げ → 株価下落圧力

- ドル高 → 米国企業の輸出採算悪化

- ドル安 → 米企業の競争力強化

ここが重要!

金利とドル相場はS&P500の方向性を左右するカギです。投資家は必ずチェックしましょう。

3-3. 投資家心理と需給【VIX/資金フロー/先物ポジション】

市場を動かすのは数字だけでなく、投資家の心理です。恐怖指数(VIX)が急上昇すると株価は下がりやすく、資金フローや先物ポジションも相場の方向性を示します。

注目ポイント:

- VIX上昇 → 投資家のリスク回避行動

- 投資信託やETFへの資金フローで需給が変化

- 先物ポジションは短期の値動きを左右

つまり、S&P500は「経済」と「心理」の両面から動いているということですね。

ニュース・経済指標が与えるインパクト【FOMC/雇用統計/CPI】

S&P500の値動きは、日々のニュースや経済指標によって大きく揺れ動きます。特に**FOMC(米連邦公開市場委員会)・雇用統計・CPI(消費者物価指数)**は、投資家が最も注目するイベントであり、結果次第で短期間に株価が大きく上下することも少なくありません。

CPIやPPIなどのインフレ指標は、金融政策の方向性を左右するため、米国株の中核であるS&P500に直結します。また、GDP速報やISMといったマクロ経済データも市場心理を動かす要因となります。

さらに、企業決算やガイダンス修正は個別銘柄だけでなく、セクター全体や指数全体に波及する点が重要です。投資家は決算シーズンのカレンダーを把握し、事前に備える必要があります。

つまり、ニュースと経済指標を正しく読み解くことが、S&P500投資の成否を分けるカギなのです。

4-1. マクロニュースの読み解き【インフレ/CPI/PPI/GDP速報】

実は、インフレ関連のニュースは株価の方向性を決める大きな要因なんです。CPI(消費者物価指数)、PPI(生産者物価指数)、GDP速報値は特に注目されます。

ポイントを整理すると:

- CPI → インフレ率が高いと利上げ懸念が強まる

- PPI → 企業コストの変化が先行指標に

- GDP速報 → 景気の拡大or減速を把握できる

ここが重要!

マクロニュースは短期の株価変動に直結するため、発表日を必ず意識することが投資のカギです。

4-2. 企業決算とガイダンス【サプライズ/ガイダンス修正/セクター波及】

S&P500の構成銘柄は四半期ごとに決算を発表します。実は、この決算内容が指数全体の方向性を左右するんです。特に「サプライズ決算」や「ガイダンス修正」には注意が必要です。

- サプライズ好決算 → 株価急騰、セクター全体に波及

- ガイダンス下方修正 → 投資家心理を冷やす

- 決算内容は指数のEPS見通しに直結

つまり、企業決算は投資家心理と需給を同時に動かすイベントということですね。

4-3. カレンダーの活用【経済指標発表日/決算シーズン/イベントドリブン】

投資初心者が見落としがちなのが「発表スケジュールの管理」です。経済指標や決算発表は事前に日時が決まっているため、カレンダーに入れておくことで慌てずに対応できます。

チェックしておくべき予定:

- 毎月第1金曜 → 米雇用統計

- 月中 → CPI、PPIの発表

- 決算シーズン → 1月、4月、7月、10月が中心

- FOMC → 年8回開催

ここが重要!

カレンダー管理を徹底するだけで、投資判断の精度は大きく上がります。

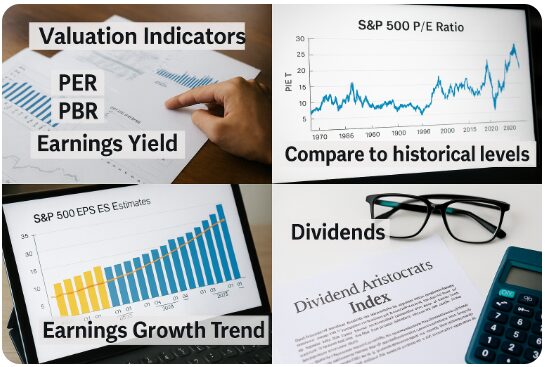

バリュエーションと収益指標【PER/EPS/配当/配当貴族】

S&P500を長期投資の対象として選ぶとき、バリュエーション(株価の割高・割安感)と収益指標を理解することは欠かせません。株価が高いのか安いのかを判断するには、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)、益回りといった指標が基準になります。過去20〜30年の推移と比較することで、現在の株価水準が投資に適しているかどうかを見極められるのです。

さらに、S&P500全体のEPS(1株当たり利益)のトレンドは企業の成長性を映し出し、アナリスト予想や下方修正リスクを確認することで将来のリターンを予測できます。

また、配当の存在も見逃せません。特に長期的に増配を続ける**「配当貴族指数」**は安定的な投資対象として注目され、配当再投資によってトータルリターンを押し上げる効果があります。

つまり、数字を正しく読み解き、過去との比較や配当戦略を取り入れることが、S&P500投資の成果を左右するのです。

5-1. PER・PBR・益回りの見方【過去20〜30年比較/割高割安の目安】

PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、益回りは、株価が割高か割安かを判断する基本指標です。

- PER → 株価が利益の何倍で取引されているか

- PBR → 株価が純資産の何倍か

- 益回り → 1株利益 ÷ 株価で算出(PERの逆数)

ここが重要!

過去20〜30年の平均と比べて、現在が高いのか安いのかを判断するのが王道の分析方法です。

5-2. EPSトレンドと見通し【アナリスト予想/下方修正リスク】

EPS(1株利益)は株価の成長を測る最重要指標です。実は、株価の長期的な上昇はEPS成長とほぼ一致しているんです。

- EPS成長 → 株価上昇の大前提

- アナリスト予想 → 株価の織り込み材料になる

- 下方修正 → 株価急落のリスクに直結

つまり、EPSが右肩上がりかどうかを確認するだけで、長期投資の安心感が全く違います。

5-3. 配当と再投資【配当貴族指数/分配金/トータルリターン】

S&P500の魅力の一つは「配当」です。特に25年以上連続で増配している企業群を集めた「配当貴族指数」は、安定投資の代表例です。

注目ポイント:

- 配当はリターンの大きな部分を占める

- 配当再投資 → 複利効果で資産拡大

- 配当貴族銘柄は暴落時も安定感が強い

ここが重要!

株価上昇+配当再投資のトータルリターンこそが、S&P500投資の真の強みです。

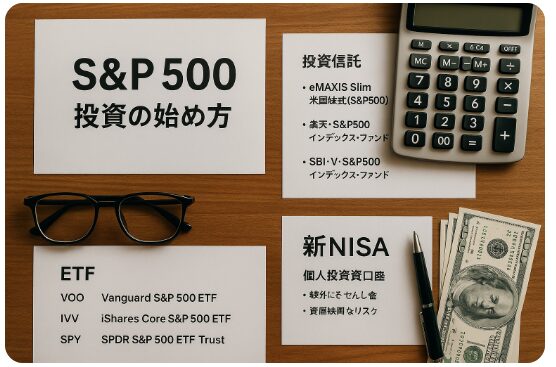

投資商品の選び方【投資信託/ETF/NISA/信託報酬】

S&P500に投資する際は、投資信託かETF(上場投資信託)かを選ぶことが最初の分かれ道になります。どちらも指数に連動しますが、コストや取引方法、税制優遇の使いやすさが異なるため、自分の投資スタイルに合った商品選びが重要です。

例えば投資信託なら、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)や楽天・SBI・Vシリーズといった低コスト商品が人気で、少額から積立ができるのが大きなメリットです。一方でETFは、VOO・IVV・SPYなど米国市場に上場している銘柄が代表例で、リアルタイム売買や為替の影響も考慮する必要があります。

さらに、2024年から拡充された新NISA制度を活用すれば、投資信託やETFの利益を非課税で運用でき、長期資産形成に有利です。信託報酬や実質コストの差も、積み重ねると大きな違いになります。

つまり、商品の特徴と税制のメリットを正しく理解して選ぶことが、効率的なS&P500投資のカギになるのです。

6-1. 主要インデックス投信を比較【eMAXIS Slim/楽天/SBI・V/Smart-i】

実は、S&P500に連動するインデックス投信は数多く存在します。その中でも人気が高いのは以下の4つです。

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) → 信託報酬が業界最低水準

- 楽天・全米株式インデックス・ファンド → VTIに投資、S&P500+中小型株もカバー

- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド → バンガードのETFに投資

- Smart-i S&P500インデックス → コストを抑えたシンプル商品

ここが重要!

投信は少額から自動積立できる点が強み。初心者は投信から始めるのがおすすめです。

6-2. ETFの特徴【VOO/IVV/SPY/売買コストと為替】

ETF(上場投資信託)は株のように市場で売買できる商品です。S&P500連動の代表例は以下です。

- VOO(バンガード) → 信託報酬が低い

- IVV(ブラックロック) → 流動性が高くプロも利用

- SPY(ステートストリート) → 歴史が長く取引量が圧倒的

メリット:リアルタイム売買が可能、分配金も受け取れる

デメリット:為替リスク・売買手数料が発生

つまり、短期での売買やドル建て資産を持ちたい人はETF、コツコツ積立は投信が合うということですね!

6-3. 新NISA活用術【積立/成長投資枠/信託報酬と実質コスト】

2024年から始まった新NISAは、S&P500投資と相性抜群です。

- つみたて投資枠 → インデックス投信を毎月積立

- 成長投資枠 → ETFやアクティブ投信も購入可能

- 非課税枠が拡大 → 長期投資のリターンを最大化できる

ここが重要!

NISAは「非課税」という最大のメリットがあるため、S&P500投資を始めるならまず利用を検討すべきです。

チャート&先物の使い方【リアルタイム/ヒートマップ/テクニカル】

S&P500を分析するうえで欠かせないのが、チャート・先物・ヒートマップの活用です。これらは株価の「過去・現在・未来」を多角的に捉えるための重要なツールであり、投資判断の精度を高めてくれます。

まずチャート分析では、10年・30年といった長期推移や移動平均線、RSIやMACDなどのテクニカル指標を組み合わせてトレンドを把握します。次に先物取引や時間外取引を確認することで、翌日の値動きや投資家心理を先読みできるのがポイントです。

さらにヒートマップを使えば、セクターごとの上昇・下落を一目で把握可能。GAFAMや金融、ヘルスケアといった主要産業の寄与度や騰落率を可視化することで、指数全体の強弱が理解しやすくなります。

つまり、これらのツールを組み合わせて見ることで、短期の売買タイミングから長期の投資戦略まで精度を高められるということですね。

7-1. チャートの基本【10年・30年/移動平均/RSI/MACD】

チャートは投資家の「地図」のようなもの。長期のトレンドを把握することが大切です。

- 10年・30年チャート → 景気循環や暴落の影響が見える

- 移動平均線(MA) → 短期・中期・長期の方向性をチェック

- RSI・MACD → 過熱感や売買タイミングを判断

ここが重要!

短期的な変動に振り回されず、長期トレンドを確認することが安定投資の秘訣です。

7-2. 先物と時間外の読み方【S&P500先物/プレ・アフター/出来高】

実は、米国市場が休場していても「先物」が動いています。これを見ることで翌日の相場感をつかめるんです。

- S&P500先物 → 翌日の市場の方向性を先取り

- プレ・マーケット / アフター・マーケット → 通常時間外の値動きを確認

- 出来高 → 売買の勢いを測る指標

つまり、先物と時間外の動きを見れば、市場オープン前に準備ができるということですね!

7-3. ヒートマップでセクター強弱を可視化【寄与度/騰落率/時価総額】

ヒートマップは、S&P500の銘柄やセクターごとの動きを色分けして表示する便利なツールです。

- 寄与度 → 指数全体にどの銘柄が影響したか分かる

- 騰落率 → セクターごとの強弱を比較できる

- 時価総額ベース → 大型株が市場に与えるインパクトを可視化

ここが重要!

ヒートマップを使えば「今どの業種が市場を動かしているのか」を瞬時に把握できます。

積立と一括のシミュレーション【長期利回り/暴落対応/為替ヘッジ】

S&P500投資を始めるとき、多くの人が迷うのが「積立で買うべきか?一括で買うべきか?」という点です。実はこの選択は投資成果に大きな差を生みます。**積立投資(ドルコスト平均法)**は価格変動を平準化し、長期で安定したリターンを狙える一方、一括投資はタイミングが合えば高い利回りを短期間で得られる可能性があります。

ただし、暴落時の対応や為替の影響を考慮しなければ、思わぬリスクに直面することも。例えば、リバランスやキャッシュ比率の調整は下落局面で資産を守る重要な手段です。また円建てで投資する場合、為替変動リスクが避けられないため、為替ヘッジ付きの商品やコスト比較も必須ポイントになります。

つまり、積立と一括は「どちらが有利か」ではなく、自分の投資期間・リスク許容度・為替環境を踏まえたシミュレーションが重要ということですね。

8-1. 積立シミュレーション【ドルコスト/年利平均/期待リターン】

積立投資の魅力は「ドルコスト平均法」で高値づかみを避けられる点です。

- 毎月一定額を投資 → 平均購入単価をならせる

- 長期で見ると年利5〜7%程度が現実的な期待リターン

- 暴落時も機械的に買い続けることで将来の回復を享受

ここが重要!

積立は心理的な負担を減らし、初心者が長期投資を続けやすい仕組みです。

8-2. 暴落時の行動指針【リバランス/買い増し/キャッシュ比率】

実は、暴落時の行動こそ投資成果を左右します。

- リバランス → 株価が下がった時に株式比率を戻す

- 買い増し → 暴落は将来のリターン源泉になる

- キャッシュ比率 → あらかじめ資金を残しておけば安心

つまり、暴落は避けるものではなく、チャンスとして活用する姿勢が大切なんですね。

8-3. 為替の影響と対策【円建て/為替ヘッジ/コスト比較】

S&P500投資はドル建てなので、円安・円高の影響を受けます。

- 円安 → 資産評価額が増える

- 円高 → 資産評価額が減る可能性あり

- 為替ヘッジ付き商品 → 為替変動を抑えられるがコストがかかる

ここが重要!

長期投資では円安トレンドを取り込むメリットもあるため、必ずしもヘッジが正解ではありません。

よくある比較と疑問に回答【オルカン/S&P500/トップ10集中】

S&P500投資を検討すると、必ずといっていいほど出てくる疑問が「オルカンとどっちがいいの?」「トップ10銘柄に集中していて大丈夫?」「今が買い時なの?」といった比較やタイミングに関するものです。特にオルカン(全世界株式)は分散度が高く、地域リスクを抑えられる一方で、米国の成長力をフルに享受できるのはS&P500の強みですよね。

また、S&P500は上位10社の比率が大きいため、集中投資がリスクにもリターンにも直結します。GAFAMや半導体関連など成長ドライバーに依存する点は見逃せません。そして多くの投資家が悩む「今買うべきか?」という問いには、積立の継続がリスク分散の基本という考え方が有効です。

つまり、どれを選ぶか・いつ投資するかは「自分のリスク許容度と投資スタイル」によって答えが変わるということですね。

9-1. オルカン vs S&P500どっち?【分散度/地域配分/相関】

オルカン(全世界株式)とS&P500はよく比較されます。

- オルカン → 世界約7,000銘柄に分散、日本や新興国も含む

- S&P500 → 米国株500社に集中、過去の成績は好調

- 相関性は高いが、オルカンはより分散効果がある

つまり、**「米国の成長に賭けるならS&P500」「世界全体に分散したいならオルカン」**と考えると分かりやすいですね。

9-2. トップ10集中の是非【集中リスク/成長ドライバー/入れ替え】

S&P500は時価総額加重のため、GAFAMなどトップ10銘柄の影響が大きいです。

- メリット → 世界をけん引する企業群に効率的に投資できる

- デメリット → 集中リスクが高まる

- 入れ替えルール → 不調企業は除外、新しい成長企業が組み込まれる

ここが重要!

S&P500は自動的に「勝ち組企業に投資し続けられる仕組み」になっています。

9-3. 「今買うべきか」論争【見通し/買い時/積立日と頻度】

誰もが気になるのが「今買って大丈夫?」という疑問ですよね。

- 短期的には高値圏でも、長期では上昇トレンド

- 一括投資 → 資金効率は高いが、暴落リスクに直面

- 積立投資 → タイミングを分散し安心感がある

つまり、買う時期を悩むよりも、早めに投資を始めて継続することが最適解なんです。

結論

S&P500はアメリカ経済を映す代表的な指数であり、テクノロジー・ヘルスケア・金融といった主要産業がダイレクトに株価へ影響を与える点が最大の特徴です。長期的に見れば世界経済の成長を背景に右肩上がりの実績を残しており、個人投資家にとって資産形成の強力な選択肢になります。

一方で、金利変動・景気後退・トップ銘柄依存などのリスクも存在します。そのため、積立投資やETF・投資信託を活用して分散を意識することが大切です。特に新NISA制度を利用すれば、非課税で長期の複利効果を享受できるチャンスが広がります。

つまり、今日からできる一歩は「自分に合った投資商品の選定」と「少額でも継続する仕組み化」です。これにより暴落局面でも冷静に対応でき、将来の資産形成を着実に進められます。

投資は情報戦でもあります。ニュースや経済指標をチェックしながら、自分の判断軸を持つことが成功への近道です。正しい知識と仕組み化で、不安を安心に変えていきましょう!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント