S&P500は、世界中の投資家から支持される米国株式インデックスとして有名ですよね。長期的に見れば右肩上がりの成長を続け、ウォーレン・バフェット氏も「個人投資家が選ぶべき投資先」として推奨しているほどです。

しかし、いざ投資しようとすると「今は高値なのでは?」「積立と一括、どちらが有利?」「NISAやiDeCoを使うべき?」と悩む人も多いはず。特に、最高値更新のニュースが出ると「ここから下落するのでは?」と不安になりますよね。

そこで本記事では、S&P500の歴史的な値動き・投資家心理・長期投資の優位性をわかりやすく解説します。さらに、NISAやETFの活用方法、将来の見通しまでまとめました。

つまり、この記事を読めば「S&P500をどう活用して資産を増やすか」が具体的に見えてくるはずです。

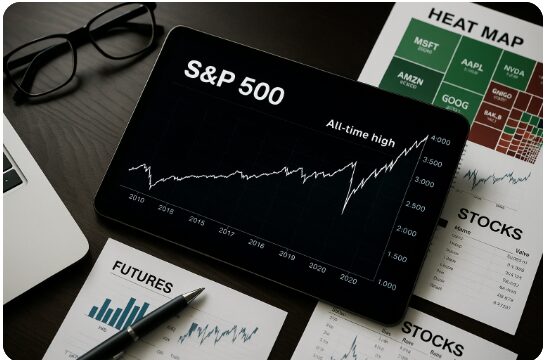

S&P500の歴史的な高値とは【s&p500最高値/チャート/先物リアルタイム】

S&P500は、アメリカ経済を代表する500社で構成された世界的に注目される株価指数です。長期的に見れば右肩上がりを続けており、「米国株投資=S&P500」と言われるほど投資の王道になっています。

特に注目されるのが「最高値更新」の局面です。過去のチャートを振り返ると、ITバブルやリーマンショック後の回復、コロナショック後の急騰など、経済イベントごとに大きな変動がありました。こうしたデータを押さえることで、現在の高値が割高か、それとも長期的な成長の通過点かを判断しやすくなります。

さらに、先物と現物の違いや、ヒートマップを使った市場の温度感のチェックも投資判断に役立ちます。つまり「チャートをどう読むか」が投資成果を左右する重要なポイントになるのです。

1-1: S&P500の基本と指数の見方

実は、S&P500は米国を代表する500社の株価をまとめた指数なんです。米国市場の約8割をカバーしており、世界中の投資家が注目する指標になっています。初心者が米国株投資を始めるなら、まず理解しておきたい基礎のひとつです。

S&P500の特徴:

- 市場全体をカバー:Apple、Microsoft、Amazonなど超有名企業が組み込まれている

- 長期チャートで右肩上がり:過去100年の推移を見ると成長性が一目で分かる

- 分散効果◎:1社に依存せず、幅広いセクターに投資できる

ここが重要!

S&P500は「米国経済の縮図」。個別株を選ぶのが難しい初心者でも、まとめて投資できる安心感があります。

1-2: データで読む過去の高値更新

S&P500は何度も歴史的な高値を更新してきました。リーマンショックやコロナショックで急落しても、その後は必ず回復して最高値を更新しているんです。

データから見る成長の実績:

- 直近10年:年率平均リターンは約10%前後

- 過去30年:ITバブル・金融危機を乗り越えながら上昇

- 終値ベースの推移:長期的には安定した右肩上がり

ここが重要!

短期の下落に惑わされず、長期の成長トレンドを信じて積立投資を続けることが成功の秘訣です。

1-3: 先物と現物の関係

S&P500を見るときには、先物市場と現物市場を両方チェックするのがコツです。先物は「投資家心理を先取りする指標」であり、現物は「実際の投資対象」になります。

具体的な活用方法:

- 先物リアルタイム:今日の相場の方向性を予測できる

- ヒートマップ:どの業種が強いか・弱いかを一目で把握できる

- 現物との乖離チェック:過熱感や投資家心理を読み取れる

つまり!

先物は短期のトレンド把握に、現物は長期投資の軸に。それぞれを組み合わせることで投資判断の精度がぐっと上がります。

投資家の反応と市場の動向【投資家心理/ニュース/掲示板】

S&P500が高値を更新すると、投資家の心理は大きく揺れ動きます。**「最強伝説は続くのか?」**と期待する声もあれば、「そろそろ下落が来るのでは」と警戒する意見もあり、掲示板やSNSにはさまざまな議論が飛び交います。

実際、市場はマクロ経済指標や企業決算のニュースによって敏感に反応します。インフレ率や金利動向、主要企業の決算発表は、S&P500の短期的なトレンドを大きく左右するため、常にチェックが欠かせません。

また、過去の局面を振り返ると、高値圏では過熱感をどう読むかが重要なカギでした。水準や推移のデータを冷静に分析し、長期投資の視点で行動することが、感情に左右されない判断につながります。つまり「心理×データ」をどう整理するかが成功のポイントなのです。

2-1. 高値圏での投資家心理と行動

実は、S&P500が高値を更新するとき、投資家心理は「強気」と「警戒心」の両方に揺れるんです。掲示板やSNSでは「最強伝説」と盛り上がる一方で、「下落が来るのでは?」という懸念も増えます。

投資家心理の傾向:

- 強気派:FOMO(乗り遅れ不安)で追加投資

- 慎重派:利益確定を優先、現金比率を上げる

- 中立派:積立を淡々と続けるスタンス

ここが重要!

感情に左右されず、自分の投資ルールを守ることが長期投資成功のカギです。

2-2. マクロ指標・決算ニュースの影響

S&P500の見通しは、経済指標や企業決算のニュースに大きく左右されます。特にFOMCの金利政策や雇用統計、インフレ率は、相場全体を動かす大きな要因です。

影響が大きいニュース:

- 米国経済のマクロ指標:金利、CPI(消費者物価指数)、雇用統計

- 主要企業の決算:Apple、MicrosoftなどGAFAMが市場を牽引

- 地政学リスクや金融政策:FRBの発言や世界情勢

つまり!

短期的な値動きはニュースで動きますが、長期視点では過去の実績どおり成長してきたのがS&P500です。

2-3. 過去局面から学ぶ対応

過去の暴落局面を振り返ると、投資家がどう対応したかが分かります。例えばリーマンショックやコロナショックでも、一時的に大きく下げても最終的に回復し最高値を更新してきました。

学べる対応策:

- どこまで下がるか予想せず、積立を継続

- 水準感をデータで確認:PERや推移チャートをチェック

- 狼狽売りを避ける:長期目線を忘れない

ここが重要!

過去の相場は「長期で見れば上昇してきた」という事実を再確認することが、安心して投資を続けるコツです。

歴史的高値と投資機会【長期投資/積立/一括の比較】

S&P500が歴史的な高値をつけると「今は買い時なのか、それとも様子を見るべきか」と悩みますよね。長期積立・一括投資・NISA活用など、投資方法によって得られる結果は大きく変わります。

過去20年のデータを見ても、長期積立は平均利回りの安定性が高く、暴落局面でもリスク分散が効くという強みがあります。一方で、一括投資はタイミング次第で大きなリターンも狙えるものの、下落リスクを抱えるのが特徴です。

さらに、NISAを利用することで非課税のメリットを最大化し、実質的な利回りを底上げできる点も見逃せません。つみたてNISAや成長投資枠をどう組み合わせるかによって、コストと効率性は大きく変わってきます。つまり、高値局面でも工夫次第で有利な投資が可能なのです。

3-1. 長期積立の優位性

実は、S&P500は「コツコツ積み立て」が最も成果を出しやすい方法なんです。過去20年のシミュレーションを見ても、ドルコスト平均法で買い続けた人が安定してプラスになっています。

積立のメリット:

- 年利平均10%前後のリターンを享受

- 高値掴みを避けられる(購入単価を平準化)

- 暴落時も安く買えるため、長期的に有利

ここが重要!

積立は「相場を読む必要がない投資法」。初心者から上級者まで実践できる最適解です。

3-2. 一括投資のリスク・リターン

一括投資は大きなリターンを狙えますが、タイミング次第で短期のリスクも高いんです。円安時に買うべきか、暴落を待つべきか…悩む投資家が多いのも特徴です。

一括投資の特徴:

- 好調時:資産が一気に増える

- 暴落直後:最高の買い場になる可能性

- 高値圏での投入:短期的な含み損リスクが大きい

つまり!

余裕資金があるなら分割投入がおすすめ。リスクを抑えつつリターンも狙えます。

3-3. NISA活用でコスト最適化

S&P500投資をするなら、NISA制度を使わない手はありません。つみたてNISAなら非課税枠で積立可能、成長投資枠なら大きな金額を一括投資できます。

NISA活用のポイント:

- つみたてNISA:20年間非課税でコツコツ積立

- 成長投資枠:まとまった資金を効率よく非課税運用

- 投資信託一本化:低コストS&P500ファンドを選ぶのが基本

ここが重要!

非課税メリットをフル活用すれば、同じ投資でも「実質利回り」がぐっと高まります。

高値更新後の値動き分析【パターン/データ/判断軸】

S&P500が歴史的な高値を更新した後、「この先も上がるのか、それとも下落するのか?」と気になりますよね。実は、過去の値動きデータやバリュエーション指標を確認することで、ある程度のパターンが見えてくるんです。

例えば、過去20年のチャートを分析すると、高値更新直後には短期的な調整が入りやすい一方で、長期的には平均パフォーマンスがプラスに推移しているケースが多いことがわかります。

さらに、PERや金利動向と株価の関係を把握することは欠かせません。割高感が出ているのか、それとも企業利益の伸びで吸収可能なのかを判断する軸になります。

加えて、リアルタイムチャートやヒートマップを活用すれば、データに基づいた冷静な投資判断が可能になります。つまり、感情ではなく数字で判断することが、勝ち残るためのポイントなのです。

4-1. 高値到達後の平均パフォーマンス

実は、S&P500が高値を更新した後の動きには一定のパターンがあるんです。過去20年のチャートを分析すると、短期的には調整が入ることも多いですが、中長期では再び上昇を続ける傾向が見られます。

ポイントは以下の通り:

- 過去20年の推移:高値更新後、1〜3カ月で小幅下落が多い

- 先物チャートの活用:夜間の動きで市場心理を先読みできる

- 平均リターン:更新後1年以内にプラス圏へ戻る傾向

ここが重要!

高値更新後の一時的な調整は「投資チャンス」。長期目線ではプラスに収束してきた実績があります。

4-2. バリュエーションと金利の関係

S&P500を判断する上で欠かせないのがPER(株価収益率)と金利の関係です。株価が割高かどうかを測るバロメーターであり、過熱度をチェックする軸となります。

確認すべき指標:

- S&P500のPERの調べ方:証券会社や金融情報サイトで公開

- 金利上昇時:割高株は下落しやすい

- 配当貴族銘柄:インフレや金利上昇局面でも底堅さを発揮

つまり!

「PERが高く、金利も上昇基調」のときは要注意。投資判断を数字で裏付けすることが安定運用のカギです。

4-3. データドリブンな意思決定

感覚ではなく、データに基づいた投資判断が求められています。リアルタイムチャートやヒートマップを活用すれば、今の市場がどのセクターに資金を集めているか一目で把握できます。

具体的な使い方:

- リアルタイムチャート:短期のトレンドを掴む

- ヒートマップ:業種別の資金流入を可視化

- グラフ化ツール:長期推移を整理しやすい

ここが重要!

「データ→分析→判断」という流れをルール化することで、感情に左右されない投資が可能になります。

S&P500の将来展望【2025年以降/AI予想/長期見通し】

S&P500は過去100年の歴史で右肩上がりを続けてきましたが、「2025年以降もこの流れは続くのか?」と気になりますよね。実は、AIによる市場予測や経済シナリオを組み合わせることで、今後10年・20年先の成長イメージを描くことが可能なんです。

例えば、米国経済の柱であるテクノロジーやヘルスケアの拡大により、長期的な上昇基調は続くと予想される一方、金利や為替の変動が短期的なリスク要因となります。円建てチャートで見れば、為替差による影響も無視できません。

さらに、投資戦略としては積立日やリバランスの工夫が重要になります。**「いつ買うか」よりも「どう継続するか」**がパフォーマンスを左右するからです。

つまり、S&P500への投資は将来を見据えた長期視点が不可欠であり、データと戦略を組み合わせて判断することが成功のカギになるのです。

5-1. 2025年〜の市場予測とシナリオ

実は、S&P500の将来予測には「強気シナリオ」と「慎重シナリオ」の両方が存在します。AI予測やアナリストの見解では、今後10年・20年も米国市場は成長を続けるとされています。

シナリオ例:

- 強気:AI・半導体・再生エネなどで高成長

- 中立:米国経済は安定成長、年平均5〜7%の上昇

- 弱気:地政学リスク・金融不安で一時停滞

ここが重要!

どのシナリオでも「長期で積立を続けた人が勝っている」というのがS&P500の歴史です。

5-2. 景気・金利・為替が与える影響

S&P500の値動きは、米国景気・金利・為替の3要素と密接に関係しています。特に円建てで投資する日本人にとって、為替の影響は見逃せません。

影響ポイント:

- 景気拡大局面:企業業績が伸び、株価上昇

- 金利低下局面:株式に資金が流入しやすい

- 円安ドル高:日本から投資する場合のリターンを押し上げる

つまり!

為替リスクを理解した上で投資すれば、より現実的なリターン予測ができます。

5-3. 戦略の再設計

2025年以降を見据えるなら、投資戦略もアップデートが必要です。積立日やリバランスのタイミングを見直すことで、リスクを抑えつつ安定成長を狙えます。

戦略の工夫:

- 積立日分散:毎月1回だけでなく複数日に分ける

- 分配金の再投資:複利効果を最大化

- 年1回のリバランス:資産配分を整える

ここが重要!

戦略を「仕組み化」してしまえば、相場に振り回されず安定した運用が可能になります。

金融商品・プロモーション比較【投資信託/ETF/手数料】

S&P500に投資するとき、迷いやすいのが「投資信託かETFか」「どの証券会社を使うか」という選択ですよね。実は、同じS&P500に投資しても、商品や口座の違いでコストや利回りが変わるんです。

例えば、人気の投資信託には eMAXIS Slim米国株式(S&P500)、SBI・V・S&P500、楽天・S&P500 などがあり、それぞれ信託報酬や運用実績に差があります。さらに、バンガードやiシェアーズのETFは低コストで流動性が高く、短期売買にも向いています。

また、証券会社によっても特徴が異なります。楽天証券やSBI証券では ポイント還元やキャンペーン特典 があり、手数料面で有利になるケースもあります。

つまり、同じインデックス投資でも「どの商品を、どの証券会社で買うか」で成果が変わるということですね!しっかり比較することで、長期投資の成果を最大化できます。

6-1. 代表的な投信を比較

実は、S&P500に連動する投資信託は複数ありますが、人気はeMAXIS Slim・SBI・V・楽天の3つに集中しています。信託報酬や実績を比較すると、初心者でも違いが分かりやすいんです。

代表的な投信:

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):低コストの定番

- SBI・V・S&P500:バンガード社ETFをそのまま投信化

- 楽天・S&P500:楽天ポイント投資との相性が◎

ここが重要!

どれを選んでも「S&P500に投資できる」点は同じ。違いはコストとサービスです。

6-2. ETFの選び方

ETF(上場投資信託)は、投信よりもリアルタイム取引が可能で、手数料が低いのが魅力です。代表的なのはバンガードとアイシェアーズのS&P500 ETFです。

比較のポイント:

- バンガードS&P500 ETF(VOO):低コストで王道

- iシェアーズS&P500(IVV):流動性が高く安定

- SPDR S&P500(SPY):歴史が長く取引量が多い

つまり!

ETFを選ぶなら「信託報酬の安さ」と「流動性の高さ」で決めましょう。

6-3. 証券会社の特典・手数料

同じS&P500を買うにしても、証券会社ごとの手数料や特典で差がつきます。特に楽天証券とSBI証券はキャンペーンやポイント還元が豊富です。

チェックすべきポイント:

- 楽天証券:楽天ポイントで投資可能、SPU優遇あり

- SBI証券:三井住友カード積立でVポイント還元

- キャンペーン:口座開設や積立設定で現金・ポイント還元

ここが重要!

同じ投資なら「特典で得する証券会社」を選ぶのが賢い方法です。

オプション/レバレッジの活用法【ヘッジ/ブル型/注意点】

S&P500投資は基本的に「長期・積立」が王道ですが、相場の変動リスクを抑えたり短期で利益を狙うなら、オプション取引やレバレッジ商品の活用も選択肢に入ります。

例えば、相場下落に備えるなら プットオプション(保険のような役割) やコール売りを使ったヘッジ戦略が有効です。また、上昇局面を短期で狙う場合は Direxion S&P500ブル3倍ETF などレバレッジ商品を利用する投資家も増えています。

ただし、こうした手法にはリスクも伴います。価格変動が大きいため、資金管理やポジションサイズのコントロールが必須。容量超過やドローダウンに耐えられないと、せっかくの投資成果を失う可能性があります。

つまり、オプションやレバレッジは「使い方次第」。正しい知識とルールを持てば、下落リスクを抑えつつリターン拡大も狙えるということですね!

7-1. 下落ヘッジの基本

相場が不安定な時に役立つのがオプション取引によるヘッジです。プットやコールを使うことで、大きな下落に備えることができます。

代表的な手法:

- プット保険:株価下落時に利益が出る仕組み

- コール売り:株価上昇の天井を狙う戦略

- ボラティリティ指標:市場の不安度を数値で把握

ここが重要!

ヘッジは「利益を増やす」よりも「損失を減らす」ための戦略です。

7-2. レバレッジ商品の扱い

S&P500の3倍動くレバレッジ商品(例:Direxion S&P500ブル3倍ETF)は、短期トレード向けです。大きなリターンも狙えますが、長期保有には不向きです。

注意点:

- 短期売買専用:数日〜数週間で売買するのが前提

- 値動きが激しい:暴落時は大きく資産を減らすリスク

- 長期投資には不向き:複利効果で乖離が発生

つまり!

レバレッジ商品は「遊び」や「アクセント」で使う程度が安全です。

7-3. ポジションサイズ管理

どんなに良い商品を選んでも、資金管理ができなければ投資は失敗します。特にレバレッジ商品やオプションでは、資金配分をルール化することが大切です。

管理のコツ:

- 容量超過を避ける:レバレッジ商品は資産の10%以内に

- ドローダウン耐性:一度の損失で退場しない仕組みを作る

- ルール化:損切りラインや利確ポイントを事前設定

ここが重要!

「投資対象」よりも「資金配分の管理」が、長期的な成果を左右します。

ニュース×市場の読み方【定点観測/手法/実績】

投資で成果を出すには、ニュースをただ読むだけでなく、市場との関係をどう解釈するか が重要です。大統領選挙やFOMC、雇用統計などのイベントは、S&P500の値動きに直結するため、経済カレンダーを活用した定点観測が欠かせません。

さらに、チャート分析(テクニカル)と決算や景気動向(ファンダメンタルズ)を組み合わせることで、短期の過熱感や中長期のトレンドをより正確に判断できます。ヒートマップや業種別の比率をチェックすれば、セクターごとの強弱も一目でわかりますよね。

そして忘れてはいけないのが、自分の投資ルールを検証・改善すること。バックテストや実績の振り返りを通じて、戦略の精度を高めることで、長期的に安定した成果を出せるようになります。

つまり、ニュースと市場データを組み合わせて自分なりの投資判断軸を作ることが勝ち筋というわけです!

8-1. 経済カレンダーと決算の追い方

実は、S&P500の値動きはイベント次第で大きく変わるんです。特に注目されるのが「大統領選挙・FOMC・雇用統計」の3つ。これらを経済カレンダーで追いかけるだけで、投資判断の精度が上がります。

チェックすべきイベント:

- 大統領選挙:政策変更が株価に直結

- FOMC(金利決定会合):利上げ・利下げの方向性を確認

- 雇用統計:米国景気の“健康診断”

ここが重要!

S&P500は「ニュースで動く指数」。経済イベントを逃さずチェックすることが成功の第一歩です。

8-2. テクニカル×ファンダの組み合わせ

S&P500投資では、チャート分析だけでも不十分、ニュースだけでも不十分。両方を組み合わせるのがポイントです。

組み合わせのコツ:

- チャート(テクニカル):トレンドや支持線・抵抗線を把握

- ヒートマップ:セクター別の強弱を視覚的に確認

- 業種別比率:S&P500の構成を理解して偏りを見極める

つまり!

テクニカルは「タイミング」を、ファンダは「方向性」を教えてくれる。両方を活用することで投資判断が安定します。

8-3. 検証と改善

投資で成果を出す人は、必ず振り返りと改善を行っているんです。過去のトレードをバックテストし、ルールを整備することで、再現性のある投資スタイルが作れます。

改善のステップ:

- バックテスト:過去データで戦略を検証

- 実績の振り返り:勝因・敗因を分析

- ルール整備:損切りや投資額を事前に決める

ここが重要!

「投資は経験から学ぶもの」。検証と改善を繰り返すことで、着実に成果が積み重なります。

S&P500の評価基準と指標【意味/パフォーマンス/構成】

S&P500は「米国経済を映す鏡」と呼ばれるほど、世界中の投資家にとって重要な市場指数です。なぜここまで注目されるのかというと、米国を代表する500社の業績を反映することで、経済全体の成長力を測れるからなんです。

投資判断をするうえでは、平均利回りや年利、配当の扱いといったパフォーマンス指標が大切になります。過去データを見れば、長期で安定した成長を続けていることがわかり、積立投資との相性も抜群ですよね。

また、構成銘柄や比率を理解することも必須です。アップルやマイクロソフトなどのトップ銘柄が全体に与える影響は非常に大きく、セクターごとの偏りを知ることでリスク管理にもつながります。

つまり、S&P500を正しく評価するには「指数の意義・パフォーマンス・構成比率」をバランスよく理解することがカギになるんです!

9-1. 市場指数としての意義

S&P500は、アメリカ経済を代表する株式インデックスであり、世界中の投資家が基準とする指標です。つまり、「米国株市場の成績表」と言える存在です。

特徴:

- 米国株式インデックスの代表格

- 500銘柄で分散投資できる

- 世界中の投資信託・ETFのベンチマーク

ここが重要!

S&P500は単なる指数ではなく、「世界の投資家のものさし」となっています。

9-2. パフォーマンス評価軸

S&P500を評価する際は、平均利回り・年利・配当金の扱いを意識することが大切です。長期的に安定した成長を見せているのがS&P500の強みです。

評価の指標:

- 平均利回り:過去20〜30年で年平均7〜10%

- 年利(リターン):直近数年の上昇率を確認

- 配当金の扱い:再投資か受け取りかで将来差が出る

つまり!

S&P500は「安定して伸びる指数」。長期投資との相性が抜群なんです。

9-3. 構成と比率を理解

S&P500はただの500銘柄の集まりではなく、比率に基づいた加重平均で作られています。そのため、上位の銘柄が指数全体に与える影響が大きいんです。

構成のポイント:

- 構成銘柄一覧:テック系(アップル・マイクロソフト)が上位

- 構成比率:トップ10で全体の30%超を占める

- 分散性:500銘柄で幅広い業種をカバー

ここが重要!

S&P500に投資する=「米国経済をけん引する企業群に投資する」ということです。

結論

S&P500は、過去100年の歴史で何度も高値更新と調整を繰り返してきましたが、**長期的に見れば右肩上がりの成長を続けてきた「最強のインデックス」**です。ウォーレン・バフェット氏も推奨するように、積立を軸にした長期投資こそが資産形成の王道といえるでしょう。

特に、新NISAやiDeCoを活用することで「非課税効果」や「所得控除」を組み合わせた効率的な投資が可能になります。さらに、ETFや投資信託の信託報酬比較、証券会社のキャンペーン活用など、コスト最適化を徹底することがリターンを大きく左右します。

一方で、短期的な下落リスクやインフレ、金利上昇といった環境変化は常に存在します。そのため、データドリブンな分析・リバランス・ヘッジ戦略を取り入れることが重要です。

つまり、S&P500投資は「市場の波に一喜一憂するのではなく、長期で積み立てながら冷静に継続する」ことが勝ち筋です。今日から始められるNISAの積立設定や、毎月の投資ルールを決めるだけでも大きな一歩になります。

行動を先延ばしせず、今からコツコツ始めることが未来の資産形成につながります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント