物価が上がり続ける今、「インフレが政治にどう影響しているのか?」と気になったことはありませんか?

実は、物価上昇と政権支持率の低下には明確な関係があります。食品や光熱費が家計を直撃すれば、有権者の不満は一気に高まり、政権交代の引き金になることも少なくありません。

このブログでは、CPI(消費者物価指数)と政治の関係、物価高騰の背景、支持率への影響、そして政府の対策や今後のリスクまでを徹底解説します。

初心者の方にもわかりやすく、データと事例を交えながら、スマホでも読みやすいように構成しています。今の日本の経済と政治の裏側を、やさしく深掘りしていきます!

インフレ基礎講座:CPI・物価指数が政局に与える影響

物価が上がると、なぜ政権の支持率が下がるのでしょうか?その答えは、「CPI(消費者物価指数)」の動きにあります。

CPIは、生活コストの変化を示す重要な指標で、食品や光熱費などの価格変動が直接反映されます。有権者の生活が苦しくなると、政権への不満が高まり、選挙結果に大きな影響を与えるのです。

この章では、CPIの見方を初心者にもわかりやすく解説しながら、物価と政局の関係をデータとともに読み解きます。

政権支持率の動きが、どのように物価と連動しているのかを知ることで、ニュースや選挙報道の見え方も変わってきますよ!

1-1: CPI(消費者物価指数)の正しい読み方と政権支持率の関係

実は、CPI(消費者物価指数)って物価の変化をわかりやすく数値で示す指標なんです。

毎月発表されるこのデータは、政治の世界でも非常に重要視されています。

なぜかというと…

📌 CPIが上がる=生活費が上がるということ

📌 生活が苦しくなると、政権に対する不満が高まる

📌 結果として、支持率が下がる傾向にある

たとえば、ガソリン代・食料品・光熱費など、日常生活で感じる“値上がり感”はCPIに反映されやすいです。

ここが重要!

CPIは単なる経済データではなく、「政権への信頼」を左右する政治的バロメーターなんです。

1-2: 過去100年の政権交代と物価高の相関データを徹底分析

「物価が上がると政権が交代する」なんて本当にあるの?と思いますよね?

でも実は、歴史的にみてもその関連性はかなり強いんです。

代表的な事例を紹介すると…

📌 1970年代アメリカ:スタグフレーションで政権交代

📌 1997年:消費税引き上げ後の支持率低迷

📌 2008年・2022年:原油価格高騰時の選挙で与党が苦戦

さらに、物価高によって中間層・低所得層の支持が離れる傾向もあります。

ここが重要!

インフレは“選挙の勝敗”にまで直結するほど、政局にとって大きなリスク要因なんです。

1-3: 食品・光熱費の値上げが有権者行動を左右する仕組み

最近「スーパーのレジで驚く金額になった…」という声、よく聞きますよね。

このような体感的な物価上昇は、有権者の行動に大きな影響を与えるんです。

なぜなら…

📌 食品・光熱費は毎日目にする支出だから意識しやすい

📌 生活が苦しいと感じると「政治が悪い」と考える傾向が強まる

📌 世論調査や選挙結果に直結する“不満の数値化”が起きやすい

とくに家計の余裕が少ない層ほど、政権への不満を強く持つ傾向があります。

ここが重要!

物価高は“数字の話”ではなく、有権者の投票行動や政権の命運に関わるリアルな問題なんです。

日本で加速するインフレ進行の裏側メカニズム

最近「なぜこんなに物の値段が上がっているの?」と感じること、ありませんか?

その背景には、**日銀の政策転換や円安、資源価格の高騰などが複雑に絡んだ“見えにくいメカニズム”**があるんです。特にYCC(イールドカーブ・コントロール)の修正やマイナス金利の解除が、市場全体に与えるインパクトは大きく、その影響は日々の生活にも及びます。

この章では、インフレが進む本当の理由をわかりやすく分解し、経済政策と価格上昇の因果関係を解説します。

政治や経済に詳しくない方でも理解できるように、やさしく丁寧にお届けしますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

2-1: 日銀のYCC修正とマイナス金利解除が招く価格上昇の波及効果

実は、日銀の政策転換がインフレの引き金になっているケースもあるんです。

YCC(イールドカーブ・コントロール)やマイナス金利政策は、金利や物価に大きな影響を与えます。

注目すべきポイントは…

📌 YCCの修正で長期金利が上昇しやすくなる

📌 金利が上がると、住宅ローン・企業借入のコストも上昇

📌 結果として、商品やサービスの価格も引き上げられやすくなる

さらに、マイナス金利解除によって銀行が貸し渋る動きも出ると、企業コストの上昇が消費者価格に転嫁されやすくなるんです。

ここが重要!

金融政策の変化は、直接的に「物価」と「生活コスト」に波及する構造を持っているということですね!

2-2: 円安×資源高で深刻化するコストプッシュ型インフレの実態

円安が進むと、なぜ物価が上がるのか?

それは**「輸入コスト」が高騰するから**なんです。

特に日本はエネルギーや食料を海外に依存しているため、円安+資源高が重なるとインフレが加速します。

📌 原油・ガス・小麦などの仕入れ価格が円建てで高くなる

📌 企業はコストを吸収できず、販売価格に転嫁

📌 家計にとっては「値上げラッシュ」と感じやすくなる

このような仕組みで起きるのが、**「コストプッシュ型インフレ」**と呼ばれる現象です。

ここが重要!

為替や資源価格は外的要因なので、政府の対策が遅れると一気に生活に打撃が来るんです。

2-3: 労使交渉が物価・賃金スパイラルを生む政治的リスク

最近話題の「春闘」や賃上げ交渉。

これらの労使交渉は、物価と賃金の連動=スパイラル現象を引き起こす可能性があります。

どういうことかというと…

📌 企業が物価上昇に合わせて賃上げを実施

📌 賃金上昇で消費が活発化 → さらに価格が上がる

📌 このサイクルが続くと「制御不能なインフレ」に近づく

もちろん、適度な賃上げは歓迎されますが、バランスを欠くと経済の不安定要因にもなります。

ここが重要!

賃金と物価が“追いかけ合う”状況は、政権にとって制御が難しいリスク要因なんです。

インフレ vs. デフレ:政権維持にかかる双方の政治コスト

インフレとデフレ、どちらが政権にとって“より厄介”な状況かご存じですか?

実はどちらにも深刻な政治コストがあり、対応を誤ると一気に支持率が低下してしまうんです。デフレでは経済が冷え込み、政策の効果が出にくくなり、スタグフレーションでは物価上昇と景気後退が同時に起こるという最悪のパターンに陥ることもあります。

この章では、過去の事例や家計調査データをもとに、有権者の反応や政策への評価がどう変わるかを詳しく見ていきます。

経済の局面が変わるとき、政権がどう動くべきか。そのヒントが見えてきますよ!

3-1: デフレ下での施策失敗リスクと支持率低迷パターン

インフレだけじゃなく、「デフレ」も政権には大きな悩みの種なんです。

なぜなら、物価が下がると経済全体が縮小ムードになるからです。

デフレ下ではこんな問題が…

📌 消費者が「もっと安くなるかも」と買い控え

📌 企業の利益が減少し、給料が上がらない

📌 経済が停滞し、政権への評価が落ちやすい

特に、過去の日本は長期デフレに苦しみ、「デフレ脱却失敗」が原因で政権が崩れたことも。

ここが重要!

インフレも怖いけど、デフレは“静かに支持を失う”パターンが多い政治的リスクなんです。

3-2: スタグフレーション時の政権運営ジレンマとは

スタグフレーションという言葉、聞いたことありますか?

簡単に言うと、「景気が悪いのに物価だけ上がる」最悪の状況のことです。

このとき政権は板挟みに…

📌 景気対策を打つと、インフレが加速する

📌 物価抑制を優先すると、企業や雇用に悪影響

📌 どっちを優先しても支持率が下がるリスクが高い

実際、1970年代のアメリカでも、スタグフレーションで政権交代が相次ぎました。

ここが重要!

スタグフレーションは経済政策が“身動き取れない”ほど難しく、政権の命運を左右する課題なんです。

3-3: 家計負担アンケートが示す国民の政策優先度変化

「国民が求めている政策って何?」を知るには、家計負担に関するアンケート結果がヒントになります。

最近の傾向では…

📌 最も多い声は「食費・光熱費がつらい」

📌 次に「税金・社会保険料の負担を軽くしてほしい」

📌 「将来不安をなくす年金改革」も上位に

つまり、目に見える日常コストへの対策が強く求められているということです。

ここが重要!

家計負担の変化に敏感に反応する国民の声を無視すると、政権は信頼を失いやすいという傾向が浮かび上がっています。

物価高で動く政治:有効な政策転換シナリオ

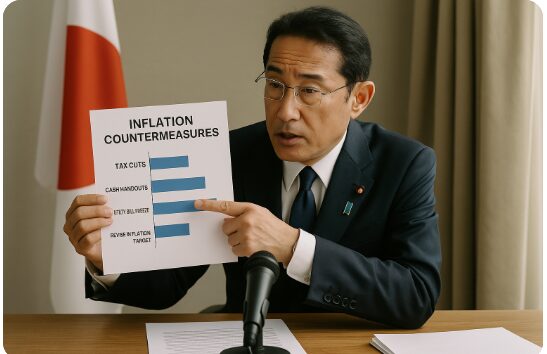

物価の上昇が止まらない中で、「政府はどんな対策を打てばいいのか?」という声が高まっています。

所得減税や給付金、公共料金の据え置き、インフレ目標の見直しなど、政策の選択肢は多岐にわたりますが、どれも一長一短があるのが実情です。実効性がある一方で、財政負担や政治的リスクも避けられないのが現実なんです。

この章では、現実的かつ効果的な政策転換シナリオを整理し、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

「なぜ政府の対応が鈍いのか?」「何が国民にとって本当に必要なのか?」が見えてくる内容になっています!

4-1: 物価抑制に効く所得減税・給付金案の限界と可能性

「給付金や減税で物価高は本当に抑えられるの?」と思った方も多いのではないでしょうか。

実は、これらは即効性はあるけれど、持続性に課題がある政策なんです。

それぞれの特徴を見てみましょう:

📌 所得減税:可処分所得が増えるが、高所得層にも恩恵が集中しがち

📌 給付金:即効性はあるが、財政負担が大きく連発は難しい

📌 政策効果は短期的で、物価上昇の根本要因にはアプローチできない

つまり、一時的な生活支援には効果的だが、インフレそのものを抑えるには不十分というのが実情です。

ここが重要!

減税・給付金は“生活防衛策”として活用しつつ、構造的インフレへの本格対応が別途必要なんです。

4-2: 公共料金・社会保険料の据え置き論争を読み解く

「電気代や水道代、なんでこんなに高くなってるの?」という声が広がっていますよね。

政府内では、公共料金や社会保険料の据え置き政策が議論の的になっています。

その背景には…

📌 公共料金は国民全体に影響するため、据え置きで生活支援が可能

📌 ただし、コストが上昇しているインフラ企業にとっては経営悪化リスク

📌 年金・医療・介護の負担増を回避するには、別財源が必要になる

つまり、据え置きには“国民に優しいけど企業には厳しい”というトレードオフがあるんです。

ここが重要!

公共料金の据え置きは“人気政策”になりやすいですが、その裏には財政と民間の板挟み問題があるんです。

4-3: インフレターゲット再設定と機動的財政出動の要点

インフレが制御不能になりかけている今、「インフレターゲットの見直し」や「財政出動の再設計」が議論されているのをご存じですか?

これはつまり…

📌 これまでの「2%インフレ目標」が現状に合わなくなってきた

📌 物価だけでなく、国民の生活実感を重視した政策設定が必要

📌 景気後退に備えた機動的な財政出動の準備も求められている

政府や日銀が「柔軟な政策運営」に転じるかどうかが今後の焦点です。

ここが重要!

インフレ対策は数字の達成ではなく、“生活者視点のインフレ管理”へとパラダイム転換が求められているということですね!

金利上昇・国債市場と政権運営の苦悩

「金利が上がると、どうして政治に影響するの?」と思ったことはありませんか?

実は、長期金利の上昇は国家予算に直撃し、利払い費の増加によって福祉・教育・防衛といった他の予算配分にまで影響を与えるんです。特に1%を超える局面では、国債市場の動向が政権の安定性を大きく左右します。

この章では、金利上昇が財政に与えるプレッシャーや、債務管理の課題、さらには日銀の独立性を巡る政治的リスクまでを丁寧に解説します。

経済政策の裏側で起きている“静かな攻防”を知ると、ニュースの見方もグッと深まりますよ!

5-1: 長期金利1%超えが国家予算に及ぼす深刻影響

「金利が上がると、国の借金はどうなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、長期金利が1%を超えると、国の予算に大きな負担がのしかかるんです。

どういうことかというと…

📌 日本は1000兆円を超える国債を発行しており、金利上昇は利払い費に直結

📌 金利1%上昇=年間で数兆円規模の利払い負担増

📌 教育・福祉・防衛などの予算を削って対応するしかなくなる

つまり、金利が1%上がるだけで“政策の選択肢が激減”するということです。

ここが重要!

財政の柔軟性が奪われると、政治の安定にも大きな影響を及ぼす要因になります。

5-2: 国債利払い費増大による予算編成の優先順位見直し

金利上昇による影響は、「利払い費の膨張」というかたちで政府を直撃します。

その結果、政府は“どの政策にどれだけ予算を配分するか”の再検討を迫られるんです。

具体的には…

📌 教育・子育て支援の予算が後回しになる可能性

📌 福祉やインフラ更新にもブレーキがかかる

📌 財政健全化目標とのバランスが難しくなる

このような状況では、「どこにお金を使うか」という政治的な優先順位の見直しが求められます。

ここが重要!

金利上昇が進むと、政府は“国民の期待と現実の財源”との間で苦しい選択を迫られるのです。

5-3: 債務管理政策と日銀独立性の政治的ジレンマ

「日銀って政治から独立してるって聞くけど、実際どうなの?」という疑問、ありますよね?

実は、財政と金融政策が密接に絡む今、日銀の独立性が試される局面に差しかかっているんです。

具体的には…

📌 政府は金利を抑えたいが、日銀はインフレ抑制のため金利引き上げも必要

📌 国債購入の縮小=財政負担増加というジレンマ

📌 政治介入が強まると、日銀の信頼低下リスクも

つまり、金融の健全性と政治の都合がぶつかる場面が増えているのが今の日本の現実です。

ここが重要!

日銀の“独立性”は、経済安定だけでなく政権の信頼にも直結するファクターになっているんです。

選挙戦略と物価論点:次の勝敗を分ける争点分析

いまや選挙の争点に「物価対策」が欠かせなくなってきましたよね。

実際、政党が掲げる物価関連の公約やキーワードの選び方は、有権者の共感を得るための重要な戦略になっています。家計の負担感が増す中で、どのような言葉でアプローチするかが支持率や投票行動に直結しているんです。

この章では、選挙戦略における物価フレームの変化や、支持率データに基づいた有権者の反応、地方選挙と国政選挙での論点の違いまで、詳しく解説します。

投票の裏で起きている“戦略的な物価論争”を知れば、選挙の見方が一段と面白くなりますよ!

6-1: 物価公約ワード・争点フレームの最新トレンド

最近の選挙では、「物価」が最大の関心事になりつつあるのをご存じですか?

各政党が競うように掲げているのが、“物価対策”を訴えるキャッチーな公約ワードです。

今のトレンドとしては…

📌 「生活防衛」「家計支援」「減税で乗り切る」などのワードが多用される

📌 与党は「持続可能な支援」、野党は「即効性ある給付」を前面に出す傾向

📌 SNS広告でも“値上げ”をキーワードにしたターゲティングが増加中

つまり、選挙戦では「物価」をどう語るかが争点の中心になってきているんです。

ここが重要!

公約の中身より“フレーミング(言葉の見せ方)”が支持率に直結する時代になっています。

6-2: 支持率データで読み解く家計負担と投票行動

「物価が上がると、選挙の結果はどう変わるのか?」という疑問に答えるのが、世論調査データと支持率の動きです。

最近の傾向では…

📌 物価上昇率が上がるほど、政権支持率は下がる

📌 「生活が苦しくなった」と感じた層の投票率が上昇傾向

📌 支持政党なし層が“物価公約”を重視して投票先を選ぶ傾向あり

こうしたデータから見えてくるのは、「物価の実感」がそのまま投票行動に結びつく構造です。

ここが重要!

物価上昇に対する“家計のストレス”が、政権評価や選挙結果に影響を及ぼす強い要因になっているんです。

6-3: 地方選挙 vs. 国政選挙で異なるインフレ論点の切り口

「インフレ対策ってどの選挙でも同じなの?」と思いがちですが、実は地方と国政で論点の切り口が違うんです。

それぞれの特徴を見てみましょう:

📌 地方選挙:水道・ガス・給食費・バス料金など“生活インフラの値上げ”が主なテーマ

📌 国政選挙:消費税減税・エネルギー補助金・為替対応など“国家規模の経済政策”が中心

📌 地方では“身近な負担”、国政では“制度全体の設計”に注目が集まる

つまり、同じ「インフレ」でも、住んでいる場所や選挙のスケールで有権者の見方は大きく変わるんです。

ここが重要!

選挙ごとに争点の“距離感”を理解することで、候補者の訴え方や票の動き方が見えてきます。

産業界・労働市場の変革:物価高対応の企業・労働政策

物価高が続く中、企業や働く人たちにどんな影響が出ているかご存じですか?

実は、価格転嫁ができるかどうかで企業の生き残りが決まり、実質賃金の低下が労働者の生活を直撃しているんです。さらに、最低賃金の引き上げやリスキリング支援といった政策も議論の中心となっており、産業界と政治の攻防はますます激化しています。

この章では、企業収益構造の変化、賃金政策の現状、そして中小企業が直面する課題をわかりやすく整理していきます。

現場のリアルな声と政策の狭間で何が起きているのか、その本質に迫ります!

7-1: 価格転嫁の可否が企業収益を左右する構造分析

企業が「原材料費が上がっても値上げできない…」と悩む場面、最近よく聞きますよね?

それが、価格転嫁の難しさ=企業の収益構造を直撃している現状です。

ポイントはここ:

📌 BtoC業界(コンビニ・外食など)は値上げに慎重で利益率が低下

📌 BtoB業界(建設・製造)では取引先に価格交渉できるかが鍵

📌 大企業より中小企業の方が価格転嫁が難しく、経営が圧迫されやすい

このように、業種・取引構造によって物価高の影響に差が出るのが実態です。

ここが重要!

価格転嫁できるかどうかが、企業の“生き残り戦略”に直結していると言っても過言ではありません。

7-2: リスキリング支援と実質賃金維持の具体的提言

物価が上がっても、給料が増えなければ生活は苦しいまま…。

そこで注目されているのが、“リスキリング(学び直し)”による賃上げ支援策です。

なぜリスキリングが必要かというと…

📌 新しいスキルを習得することで、より高収入の仕事に就ける可能性が高まる

📌 企業側も“人材確保”の観点で、学び直し支援を積極化

📌 政府は補助金や職業訓練制度の拡充を進めている

結果的に、物価上昇に負けない“スキルベースの賃金形成”が鍵になるという流れです。

ここが重要!

給料を守るには、“我慢する”よりも**“学び直して価値を高める”方が持続的な対応策**になります。

7-3: 中小企業向け政策と最低賃金引き上げの攻防最前線

「最低賃金が上がれば生活は楽になる」…でも、**それを支える中小企業が持ちこたえられるのか?**が今の最大の論点です。

この攻防のポイントは…

📌 最低賃金アップは労働者の生活改善には有効

📌 ただし、中小企業には人件費負担が重くのしかかる

📌 政府は「業種別支援」「賃上げ促進税制」などで調整中

とはいえ、現場では「人が確保できない」「価格転嫁もできない」といった悲鳴が上がっています。

ここが重要!

最低賃金の引き上げは**“生活と雇用のバランス”という難題を突きつける、経済と政治の最前線”**なんです。

海外インフレ対策モデル:先進国・新興国から学ぶ教訓

日本のインフレ対策を考えるうえで、海外の成功例や失敗事例は大きなヒントになります。

例えば、アメリカやヨーロッパでは急速な利上げが景気と政治に予想以上の影響を与え、新興国ではトルコやアルゼンチンがハイパーインフレに苦しみながら政策運営に失敗した事例もあります。どれも対岸の火事ではなく、日本にも通じる重要な教訓があるんです。

この章では、各国の政策対応とその結果を比較しながら、サプライチェーン再構築など日本が学ぶべき視点を深掘りします。

「世界はどう動いたのか?」「日本はどう動くべきか?」を一緒に考えていきましょう!

8-1: 米欧の急速利上げがもたらした政治的副作用

アメリカやヨーロッパは、インフレを抑えるために急速な利上げを行いました。

でも、それによって思わぬ政治的リスクも生じているんです。

どんな副作用があったのかというと…

📌 高金利で住宅ローン金利が上昇 → 家計への圧迫

📌 企業の借入コスト増加 → 投資・雇用が停滞

📌 経済の冷え込みで「景気優先か?物価抑制か?」という政策対立が激化

とくにアメリカでは「金利が高すぎる」との批判が高まり、中央銀行に対する圧力も強まりました。

ここが重要!

インフレ対策のための利上げは、**国民生活と政権支持率を揺さぶる“諸刃の剣”**なのです。

8-2: トルコ・アルゼンチンのハイパーインフレ克服失敗事例

トルコやアルゼンチンでは、通貨安と財政の悪化が重なり、ハイパーインフレに陥りました。

その背景には、いくつかの共通する問題があったんです。

たとえば…

📌 中央銀行の独立性がなく、政府が利下げ圧力を強めた

📌 給付金や補助金の乱発で、財政赤字が拡大

📌 インフレが加速しても有効な対策が打てず、通貨が暴落

結果的に、国民の信頼を失い、政権交代や社会不安が多発しました。

ここが重要!

経済政策に信頼性と一貫性がなければ、インフレは止められず、政治も経済も崩壊しかねないという教訓です。

8-3: サプライチェーン再構築が日本の物価安定に与える示唆

世界的に物価が乱高下した原因のひとつが、サプライチェーンの寸断です。

ここで注目したいのが、各国が取り組む供給網の再構築から得られるヒントです。

注目すべき動きとしては…

📌 米国は「国内回帰型生産(リショアリング)」を加速

📌 EUは戦略物資を複数国で分散管理する方針に転換

📌 日本も「重要物資の国内生産支援」に舵を切りつつある

安定した供給体制が整えば、物価の乱高下を抑える効果も期待できます。

ここが重要!

日本の物価安定には、“サプライチェーンの強化と多角化がカギ”になる時代がきています。

家計と投資家の実践プラン:物価高時代のリスクヘッジ術

物価が上がる時代、「家計や資産をどう守ればいいの?」と悩む方は多いですよね。

実は、物価上昇に強い資産を持つことでインフレリスクを軽減することが可能なんです。たとえば、物価連動国債やゴールド、REIT(不動産投資信託)などはインフレヘッジの代表例として注目されています。また、住宅ローンや投資戦略も金利動向に応じて見直す必要があります。

この章では、家計防衛のための金融商品や投資手法をわかりやすく解説し、長期的な資産形成に役立つ視点を提供します。

インフレに負けない家計管理と資産運用、今からしっかり準備しておきましょう!

9-1: 物価連動国債・ゴールド・REITで作るインフレヘッジ

「物価が上がるなら、自分の資産も守らなきゃ…」と思いますよね。

そんなときに活用したいのが、インフレに強い資産クラスです。

代表的なものは以下の3つ:

📌 物価連動国債:インフレに連動して利子や償還額が増える

📌 ゴールド(金):インフレ時の“安全資産”として定番

📌 REIT(不動産投資信託):賃料収入が上昇しやすく、資産価値を守りやすい

これらを組み合わせておくことで、生活コスト上昇への備えができます。

ここが重要!

現金だけに頼るのではなく、“インフレ耐性のある資産”を一部組み込むことがカギです。

9-2: 変動金利 vs. 固定金利―金利上昇局面のローン戦略

「住宅ローン、今から借りるなら変動?固定?」と迷う方も多いですよね。

金利上昇が続く局面では、選び方ひとつで何百万円もの差が出る可能性があります。

それぞれの特徴を整理すると…

📌 変動金利:現在は低金利だが、将来の金利上昇リスクあり

📌 固定金利:金利は高めだが、返済額がずっと一定で安心

📌 家計の収入安定性・借入額の大きさで向き不向きが変わる

最近は「固定にしてよかった」「変動で得した」など、家庭の状況で正解が変わる時代です。

ここが重要!

金利上昇リスクに備えるには、“将来の見通し”と“ライフプラン”をセットで考えることが大切です。

9-3: 防衛的ポートフォリオ構築の長期視点と重要ポイント

物価が不安定な今こそ、資産を守る“防衛的ポートフォリオ”を持つことが重要です。

これは「攻める投資」ではなく、「減らさない資産運用」の考え方です。

そのポイントは…

📌 現金+金+国債+生活防衛資産をバランスよく保有

📌 高リスク商品を抑え、値動きの少ない資産を中心に構成

📌 為替リスク・流動性リスクもチェックし、分散することが大事

短期の利益よりも、10年後に資産がきちんと残っていることを目指す戦略が求められます。

ここが重要!

防衛的ポートフォリオは、“生活を守るための資産設計”として今後ますます注目されるでしょう。

結論

インフレの進行は、私たちの家計だけでなく、政権の安定性や選挙結果にも大きな影響を与える現象です。CPIの上昇、金融政策の転換、円安、そして企業や労働市場の変化まで、その影響はあらゆる層に及びます。

特に重要なのは、物価に対する「有権者の感じ方」が、政策評価や政権支持率を左右する鍵になること。政党の選挙戦略や、国民の投票行動の背景には、こうした経済実感が深く根付いています。

だからこそ、いま私たち一人ひとりが「情報に基づいた判断」を持つことが必要です。政策の内容や効果を冷静に見極め、家計や資産を守るための行動をとることが、政治を変える第一歩にもなります。

📌 今日からできることは、物価や金利の動向を日常的にチェックすること。

📌 政治家の公約を“生活目線”で見て、自分の意見や投票行動に反映すること。

正しい知識があれば、未来の不安を行動に変えることができます!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント