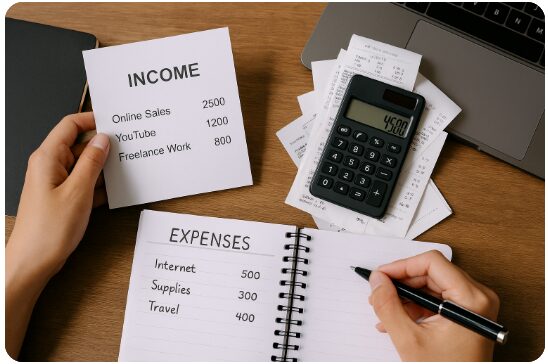

税金対策と聞くと「難しそう」「お金持ちだけの話」と思っていませんか?

実は、サラリーマン・副業をしている人・個人事業主の誰でも活用できる合法的な方法があるんです。

たとえば、生命保険や住宅ローン控除、ふるさと納税などは会社員でも簡単にできる節税策。

さらに、青色申告や経費の計上、副業の所得管理などを組み合わせれば、手元に残るお金を増やす仕組みをつくることが可能です。

もちろん「買うべきもの」と「買っても意味がないもの」の見極めも重要。

車や不動産、投資などは大きな節税効果が期待できますが、知識がなければ逆効果になることもあります。

つまり、税金対策とは単なる支出削減ではなく、未来の資産形成やライフプランにつながる行動なんですね!

この記事では、年収別の最適解から法人化まで、初心者でもわかりやすく解説していきます。

個人事業主による税金対策の基本|個人事業主税金対策・青色申告・経費

個人事業主にとって、税金対策は利益を守る最重要ポイントです。

どれだけ売上があっても、無駄な税金を払いすぎてしまえば手元に残るお金は減ってしまいますよね。

まず理解すべきは、「節税」と「脱税」の違い。合法的に税金を減らすのが節税であり、違法な行為は当然リスクしかありません。さらに、「租税回避」というグレーな領域もあり、正しい知識が欠かせません。

また、キャッシュフローを意識した資金繰りや、経費計上・家事按分・減価償却の活用によって、課税所得を減らす方法があります。さらに小規模企業共済や国民年金基金などの制度を組み合わせれば、将来の年金準備をしながら節税効果も得られるのです。

つまり、個人事業主の税金対策は単なる節税ではなく、経営の安定と資産形成を同時に実現する仕組みなんですね。

1-1: 税金対策とは何か(簡単に):節税と脱税/租税回避の違いを理解

実は、税金対策といっても「合法的にやる節税」と「違法な脱税」は全く別物なんです。初心者がまず押さえておくべきは、この区別を理解すること。

税金に関する基本の考え方は以下のとおりです:

- 節税:法律で認められた制度を使って税金を減らすこと

- 脱税:収入隠しや架空経費など、完全に違法な行為

- 租税回避:グレーゾーンで法律の抜け道を利用する方法

ここが重要!

私たちがやるべきは「節税」。合法的にお金を守ることこそ、賢い経営者・個人投資家の第一歩です。

1-2: なぜ必要?キャッシュフロー最適化・資金繰り・節税の優先順位

「節税って、やらないといけないの?」と思う方もいますよね。実は、節税はお金を守るだけでなく、事業を続ける力にもなるんです。

節税を行うメリットは大きく3つ:

- キャッシュフローの改善:手元資金が増えることで、資金繰りが安定

- 再投資が可能:余ったお金を設備投資や学び直しに使える

- 安心感の向上:税金で損した気分を減らし、前向きに経営に集中できる

つまり、節税は単なる小手先のテクニックではなく、お金の流れを整える戦略なんです。

1-3: 利益最大化の型:経費計上/家事按分/減価償却/小規模企業共済・国民年金基金

利益を最大化しながら節税をするには、「型」を知って実践することがポイントです。

おすすめの基本パターンはこちら:

- 経費計上:通信費・旅費・パソコン購入など、正しく申告すれば税金を圧縮

- 家事按分:自宅兼オフィスなら、家賃や光熱費を割合で経費にできる

- 減価償却:高額な設備は数年に分けて経費に計上することで節税効果アップ

- 小規模企業共済・国民年金基金:掛金が全額控除になる、お得な老後対策

つまり、日々の支出を「経費」として整理する習慣をつければ、それだけで節税力が上がるということですね!

サラリーマンのための簡単な税金対策|会社員税金対策・年末調整・確定申告

会社員やサラリーマンでも、工夫次第で大きな節税効果を得られることをご存じでしょうか?

年末調整だけに頼るのではなく、自分で確定申告や制度を活用することで、手取りを増やすことができるんです。

まず基本は、各種控除の見逃しを防ぐこと。生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除、ふるさと納税、医療費控除などは、しっかり申告すれば数万円〜数十万円の節税につながります。

さらに、給与所得者が使える「特定支出控除」を知っていますか?

通勤費や資格取得の費用、研修費、図書購入費などが対象になり、条件を満たせば会社員でも経費化できるのです。

加えて、NISAや新NISA、iDeCoを組み合わせれば、年収700万〜1000万円超の方でも効率的に資産を増やしながら節税が可能になります。

つまり、サラリーマンの税金対策は「控除+経費+資産運用」で考えるのがポイントなんですね。

2-1. 押さえるべき控除:生命保険/地震保険/住宅ローン/寄附金(ふるさと納税)/医療費

サラリーマンがまず確認すべきなのは**「控除をフル活用すること」**です。年末調整や確定申告で以下の控除を申請できます。

- 生命保険料控除:支払った保険料の一部が控除対象

- 地震保険料控除:防災のための備えも税金が軽くなる

- 住宅ローン控除:10年以上のローンなら所得税から大きな控除

- ふるさと納税(寄附金控除):実質2,000円の負担で返礼品+節税

- 医療費控除:10万円以上(または所得の5%超)の医療費が対象

ここが重要!

控除は「申請しなければゼロ」。年末調整や確定申告で忘れずに申請することが、最も簡単で効果的な節税術です。

2-2. 給与所得者の経費化:特定支出控除の使い方(通勤・研修・図書・資格)

実はサラリーマンでも「経費」を使えるんです。それが特定支出控除。一定条件を満たせば、以下の支出を控除できます。

- 通勤費(会社が払ってくれない分)

- 研修費(自己啓発セミナーや講座)

- 図書費(専門書・ビジネス書)

- 資格取得費(試験料や講座料)

利用方法はシンプルで、確定申告時に領収書を添付して申請すればOKです。

ここが重要!

サラリーマンも「仕事に直結する支出」は経費にできる。キャリアアップの投資がそのまま節税になるんです!

2-3. NISA/新NISA・iDeCoの活用(年収700万/850万/1000万+の節税インパクト)

投資をしている方に絶対外せないのがNISAとiDeCoです。特に新NISA制度は非課税枠が拡大され、節税効果がさらに大きくなっています。

- NISA/新NISA:株や投資信託の利益が非課税(通常は20.315%課税)

- iDeCo:掛金が全額所得控除+運用益非課税+受け取り時も税制優遇

- 高年収層ほど効果大:年収700万・850万・1000万以上では所得税率が高いため、節税メリットがより大きい

ここが重要!

投資=資産形成+節税。NISAとiDeCoを活用すれば「将来の資産」と「今の手取り」を同時に増やせます。

税金対策で買うべきものの見極め|税金対策で買うもの・車/不動産/金・時計

「税金対策のためにモノを買う」という考え方、聞いたことありますよね?

実は、賢く選べば節税と資産形成を同時に実現できるのです。逆に、無駄な買い物をしてしまうとキャッシュフローを悪化させ、節税どころか赤字リスクを高めてしまいます。

代表的なものとして、まず注目されるのが社用車や業務用車の購入です。減価償却や維持費を経費化できる反面、サラリーマンが安易に車購入で節税を狙うのは要注意。使用実態がないと否認される可能性があります。

次に人気の高いのが不動産投資による節税。減価償却を使えば所得を圧縮できますが、マンション購入には空室リスクやローン返済負担といった落とし穴も潜んでいます。

さらに近年は、仮想通貨・株・FXの損益管理が重要に。正しい申告区分を理解し、損益通算や繰越控除を活用すれば、節税効果を高めつつ投資リスクを軽減できます。

つまり、税金対策で買うべきものは「節税+資産価値」を兼ね備えた選択がポイントなんですね。

3-1. 社用車/業務用車の選び方(税金対策 車/車購入 税金対策 サラリーマンの注意点)

車を買って節税するのは定番ですが、ポイントを押さえないと逆効果になります。

- 業務利用が明確であること(出張や営業での使用)

- 減価償却で経費化できる(普通車なら6年、軽自動車は4年など)

- プライベート利用は家事按分が必要

- サラリーマンの場合は「業務に直結」する必要があるため注意

ここが重要!

「節税になるから買う」のではなく、「必要だから買って結果的に節税」につながるのが正解です。

3-2. 不動産投資の節税と落とし穴(不動産投資 税金対策/減価償却/マンション購入)

不動産投資も節税手段として人気ですが、リスクもあります。

- 減価償却で経費化でき、所得税を減らせる

- ローン金利や管理費も経費にできる

- ただし、空室リスクや修繕費負担を見誤ると逆に赤字

- サラリーマン大家ブームで税務調査も増えている

ここが重要!

「節税目的だけで買う」のは危険。資産価値・収益性を冷静に見極めることが欠かせません。

3-3. 仮想通貨・株・FXの税金対策(申告区分・損益管理/出金トラブル対策)

投資系の税金対策は、利益の申告と損失管理がカギです。

- 株式・FX:申告分離課税20.315%(損益通算・繰越控除あり)

- 仮想通貨:雑所得扱いで総合課税(損益通算できない)

- 損失が出た場合の繰越控除を忘れない

- 海外取引所の利用や出金トラブルは税務リスクが高い

ここが重要!

投資の税制は「商品ごとにルールが違う」。仮想通貨と株・FXを混同せず、しっかり管理することが節税の基本です。

誰でもできる節税効果の高い方法|青色申告・特定支出控除・減価償却

節税は特別な知識がないと難しいと思われがちですが、実は誰でも取り入れやすい効果的な方法があります。中でも注目すべきは「青色申告」「特定支出控除」「減価償却」の3つです。

まず、青色申告の活用は個人事業主の節税に欠かせません。電子帳簿保存やe-Taxを使えば控除額が増え、さらにインボイス制度への対応にも役立ちます。正しく申告することで信頼性も高まり、金融機関からの評価にもプラスです。

次に、特定支出控除。これは会社員でも使える制度で、通勤費や研修費、資格取得の費用などを実費で控除できます。年末調整だけではカバーできない支出を節税につなげられるのがメリットです。

最後に、減価償却。少額減価償却資産や一括償却を使えば大きな買い物でも経費化が可能。耐用年数を理解すれば、資産を計画的に経費に落とし込み、節税と資金繰りのバランスを最適化できます。

つまり、この3つを押さえるだけで、初心者でも大きな節税効果を得られるということですね!

4-1. 青色申告を最大活用(電子帳簿/e-Tax/インボイス対応)

青色申告は個人事業主にとって最強の節税ツールです。

- 65万円の控除(電子申告&電子帳簿でフル活用可能)

- 赤字を3年間繰り越せる(黒字と相殺して節税)

- 家族への給与を経費化できる

- インボイス制度対応で信頼性UP

ここが重要!

青色申告をやるかどうかで節税額は大きく変わります。必ず電子申告(e-Tax)を取り入れるのがおすすめです。

4-2. 特定支出控除の制度と適用(会社員でも使える実費控除)

サラリーマンも経費を使えるのをご存じですか?それが「特定支出控除」です。

- 通勤費(会社補助外の部分)

- 研修・資格取得費用

- 図書購入費

- 単身赴任の帰省費用

給与所得控除額を超える分は控除できる仕組みなので、実質的に経費を申請できる制度です。

ここが重要!

「会社員だから経費は使えない」とは限りません。特定支出控除を知っているだけで節税の幅が広がります。

4-3. 減価償却の基本:少額減価償却資産/一括償却/耐用年数の考え方

高額な備品や設備は、一度に経費にできません。そのときに必要なのが「減価償却」です。

- 少額減価償却資産(30万円未満は一括経費OK)

- 一括償却資産(10万円以上~20万円未満は3年で均等償却)

- 耐用年数に基づいて分割経費化

ここが重要!

パソコンや設備は減価償却で分割計上。ルールを理解すれば、無理なく節税につながります。

副業の税金対策と注意点|副業税金対策・雑所得/事業所得・経費

副業をしている人が増える一方で、税金対策を正しく理解していないと損をするケースも少なくありません。特に「収入の申告方法」「雑所得と事業所得の違い」「経費計上のコツ」は必ず押さえておきたいポイントです。

まず、副業収入は必ず申告が必要です。メルカリやYouTube、業務委託なども含めて、売上・領収書・帳簿を正しく管理しておかないと、後から税務調査でトラブルになる可能性があります。

また、収入が雑所得か事業所得かで税金の扱いが大きく変わります。基準は継続性や規模感で判断され、事業所得と認められれば経費の幅も広がり、節税効果も高まります。

さらに、通信費や家賃按分、旅費交通費、消耗品などの経費計上の工夫によって、副業の利益を圧縮し税負担を減らすことができます。

つまり、副業で稼ぐなら「正しい申告+適切な経費管理」がカギになるということですね!

5-1. 収入を正しく申告する準備(売上・領収書・帳簿/メルカリ・YouTube・業務委託)

副業収入はすべて申告対象になります。

- フリマアプリ(メルカリ・ヤフオク):継続して販売すれば課税対象

- YouTube・ブログ広告収入:広告収入は雑所得か事業所得

- 業務委託・クラウドワークス:報酬は必ず帳簿に記録

- 領収書・レシートは必ず保存

ここが重要!

副業収入は「少額だからバレない」ではなく、正しく帳簿をつけて申告するのが基本です。

5-2. 雑所得と事業所得の違い(基準・継続性・規模感の目安)

副業収入は「雑所得」か「事業所得」に分かれます。違いを知ることが大切です。

- 雑所得:小規模で不定期(例:副業ブログ収入が数万円)

- 事業所得:継続的かつ営利目的(例:毎月収益が出るYouTube運営)

- 事業所得のメリット:青色申告や赤字繰越が可能

ここが重要!

規模や継続性で区分が変わる。事業所得にできれば節税の幅が大きく広がります。

5-3. 副業の経費計上のコツ(通信費/家賃按分/旅費交通費/消耗品)

副業収入があるなら経費をしっかり計上することが重要です。

- 通信費(スマホ・ネット代の按分)

- 家賃(自宅の一部を仕事用に使うなら按分)

- 旅費交通費(取材・打ち合わせ・出張など)

- 消耗品(PC周辺機器や文具など)

ここが重要!

「副業=経費ゼロ」ではありません。正しく按分して計上することで、利益を減らし節税につながります。

税理士との付き合い方とその効果|税金対策 個人/法人・顧問活用

税金対策を本気で考えるなら、税理士との付き合い方が大きなカギになります。特に個人事業主や中小企業、副業をしている会社員にとって、専門的なサポートを受けることで節税効果や安心感は大きく変わります。

まず大切なのは、自分のビジネスやライフスタイルに合った税理士を選ぶことです。副業や小規模事業に強い専門家もいれば、不動産や相続、法人化に詳しいタイプもいます。自分の目的に合わせて見極めることが重要です。

さらに、実際の節税事例を学ぶことで、自分の状況に取り入れられる工夫が見えてきます。退職金や役員報酬、生命保険の設計など、税理士のアドバイスが大きな効果を生むことも少なくありません。

契約前には報酬体系や相談頻度、クラウド会計との連携などを確認しておくと、後悔のない選択につながります。つまり、税理士は「顧問」ではなくパートナーとして活用することが成功の近道なんですね!

6-1. 税理士の選び方:個人事業/中小企業/副業に強い専門家を見極め

税理士にも得意分野があります。選び方を間違えると、期待する効果が得られません。

- 個人事業主に強い税理士:帳簿付けや青色申告サポートが得意

- 中小企業向け:法人税や役員報酬の設計に強い

- 副業対応が得意:雑所得/事業所得の線引きをしっかり説明してくれる

ここが重要!

「誰でもいい」ではなく、自分の収入スタイルに合った税理士を選ぶのが節税成功の秘訣です。

6-2. 事例で学ぶ節税(不動産相続・退職金・会社設立/役員報酬・生命保険の設計)

実際の事例を見ると、税理士を入れるメリットがわかりやすいです。

- 不動産相続:相続税評価額を下げる工夫で数百万円節税

- 退職金制度:法人化+退職金の活用で所得税を軽減

- 会社設立:法人化による所得分散で手取りUP

- 生命保険の設計:法人契約で福利厚生+節税効果

ここが重要!

税理士は「経理処理」だけでなく、節税のアイデアマンでもあります。事例から学ぶと効果が実感できます。

6-3. 契約前チェック:報酬体系/対応範囲/クラウド会計連携/相談頻度

税理士と契約する前に確認すべきこともあります。

- 報酬体系:月額+決算費用、追加料金の有無をチェック

- 対応範囲:節税アドバイス込みか、単なる記帳代行か

- クラウド会計連携:freee・マネーフォワードと相性が良いか

- 相談頻度:月1回なのか、随時対応してくれるのか

ここが重要!

契約内容をあいまいにすると「思ったより高い」「相談できない」というトラブルに。事前確認が安心の第一歩です。

節税における注意点|赤字・損益通算・税務調査(脱税NG)

節税は大切ですが、やり方を間違えると税務リスクに直結します。特に赤字の活用や損益通算、税務調査への備えは、正しく理解していないと逆効果になりかねません。

まず注意したいのが「赤字の扱い」。無理に経費を増やして赤字にするのは危険で、将来の信用や資金調達に悪影響を及ぼす可能性があります。繰越控除の制度を正しく理解し、計画的に使うことが重要です。

また、株や不動産、FX、暗号資産などは損益通算のルールが異なります。「どの収益と損失を相殺できるのか」を把握していないと、せっかくの節税チャンスを逃してしまいます。

さらに、税務調査では証憑管理や実態の裏付けが必須です。現金取引や給料の手渡しで隠すような行為は脱税とみなされる危険があります。つまり、節税は「攻め」と同時に「守り」の意識が不可欠なんですね。

7-1. 赤字の扱いと繰越控除の考え方(無理な赤字化はリスク)

赤字になった場合でも、正しく処理すれば将来に活かせます。

- 青色申告なら3年間の繰越控除が可能

- 翌年以降の黒字と相殺できる

- ただし「わざと赤字にする」節税は危険

ここが重要!

赤字は悪いことばかりではありませんが、無理に赤字を作るのは税務調査リスクが高まります。

7-2. 損益通算の仕組み(株・先物・不動産・FX・暗号資産の可否は制度で異なる)

異なる収入と損失を相殺できる制度が「損益通算」です。

- 可能な組み合わせ:不動産所得と事業所得など

- できないケース:暗号資産やFXは他の所得と相殺不可

- 株式取引:特定口座の損益通算で税金を抑えられる

ここが重要!

損益通算できるかどうかは収入の種類次第。制度の違いを理解して正しく活用しましょう。

7-3. 税務調査に備えるポイント:証憑管理/実態の裏付け/現金商売・給料手渡しでの隠匿は違法

税務調査は突然やってきます。そのときに大切なのは「正しい証拠を残しているか」です。

- 領収書・レシートを必ず保存

- 帳簿と実際の取引が一致しているか

- 現金商売や手渡し給料の隠匿は脱税リスク大

ここが重要!

節税と脱税は紙一重。証拠を残し、正しい方法で取り組むことが安心につながります。

法人化による税金対策のメリット|法人化 税金対策・会社設立・役員報酬

個人事業主として一定の収入を超えると、法人化による税金対策が現実的な選択肢になります。法人を設立することで、所得を分散できたり、役員報酬や福利厚生を経費に計上できたりと、節税の幅が一気に広がるのが大きなメリットです。

法人化の形態には合同会社と株式会社があり、それぞれ設立手続きや費用に違いがあります。また、法人税と所得税の税率差を活かすことで、資金効率を高められるケースも少なくありません。

ただし、社会保険の加入義務や資金繰りの負担も生じるため、事業規模や利益見込みに合わせて判断することが重要です。つまり、法人化は「節税効果」と「リスク管理」を両立させる戦略的判断が求められるのです。

8-1. 法人設立の手続きと費用(合同会社/株式会社/会社設立 税金対策の勘所)

法人を設立するには、手続きと初期費用が発生します。

- 合同会社:設立費用は約6万円〜10万円、ランニングコストも低め

- 株式会社:設立費用は約20万円〜30万円、信用力が高い

- 税金対策の勘所:売上規模が大きくなったら法人化で税率を抑えやすい

ここが重要!

法人化は節税効果だけでなく、社会的信用や資金調達の面でも有利になる選択肢です。

8-2. 法人税と所得税の違い:役員報酬・所得分散・福利厚生の設計

法人化の大きなポイントは「所得の分散」と「福利厚生の活用」です。

- 法人税率は約23%前後と、個人の高所得層に比べ低め

- 役員報酬として個人に分配し、所得税とのバランスを最適化

- 福利厚生(社宅制度・出張費・保険など)を活用すれば実質的な節税に

ここが重要!

法人化すれば、税率コントロールと福利厚生を利用した“合法的な節税”が可能になります。

8-3. リスクと防止策:社会保険負担/資金繰り/事業規模に合うかを判定

法人化には注意点もあります。

- 社会保険料負担:役員報酬を設定すると会社・個人双方に保険料負担が発生

- 資金繰りリスク:設立費用や法人維持費用が固定コスト化

- 規模判定:売上が小さいとメリットよりデメリットが大きいケースも

ここが重要!

「法人化=得」ではなく、自分の事業規模や収益に合っているかを必ず判定しましょう。

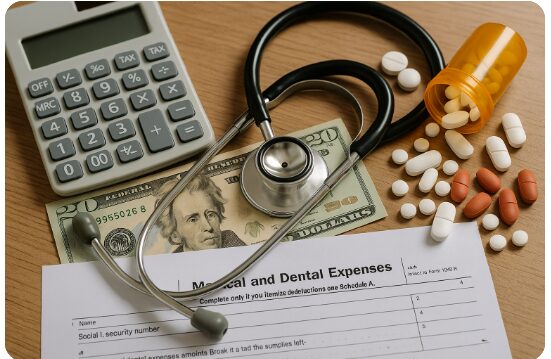

医療費控除と関連制度|確定申告・対象範囲・計算方法

毎年の確定申告で多くの人が気になるのが、医療費控除の制度です。医療費控除を活用すれば、家族の通院費や薬代、入院費などが一定額以上になった場合、所得税や住民税の軽減につながります。さらに、セルフメディケーション税制という選択肢もあり、医療費が少ない人でも薬代の一部を控除できる仕組みが用意されています。

ただし、対象になる費用とならない費用の線引きは意外と複雑です。また、申告にはレシートや医療費通知の準備が必要で、控除額の計算には上限や合算条件といった注意点もあります。

つまり、正しく理解して申告すれば数万円単位で節税できる一方、誤解すると控除が受けられないリスクがあるのです。早めに準備を整えて、賢く制度を活用しましょう。

9-1. 医療費控除の対象費用(通院・薬代・家族分/セルフメディケーション税制)

医療費控除の対象になるのは「治療のために必要な費用」です。

- 通院費:電車・バス・タクシー代も対象

- 薬代:市販薬でも処方箋がある場合は対象

- 家族分も合算可能(生計を一にしていればOK)

- セルフメディケーション税制:特定の市販薬購入でも控除対象に

ここが重要!

医療費控除は「治療目的」なら広く対象になるため、領収書を必ず保管しておきましょう。

9-2. 申告方法と準備(レシート/医療費通知/確定申告書の作成)

医療費控除を受けるには申告が必須です。

- レシート・領収書を保存(2020年以降は提出不要、ただし保管義務あり)

- **医療費通知(健康保険組合から届く明細)**を活用すれば簡略化可能

- 確定申告書に医療費控除の欄を記入し、電子申告(e-Tax)なら手間が減る

ここが重要!

準備不足で控除を受け損ねるケースが多いので、レシートや通知を整理しておくのがポイントです。

9-3. 上限・計算の考え方と注意(合算条件・控除額の目安・併用可否)

医療費控除には計算ルールがあります。

- 自己負担額が10万円超(年収200万未満は所得の5%超)で適用

- 控除額の上限は200万円

- セルフメディケーション税制と医療費控除は併用不可

ここが重要!

制度の仕組みを理解して正しく計算すれば、払いすぎた税金を取り戻すことができます。

結論

税金対策は「お金を守る」だけでなく、将来の資産形成や安心した生活を実現するための重要な手段です。個人事業主であれば青色申告や経費計上、会社員なら年末調整や特定支出控除、副業では収入の正しい申告と経費管理がカギになります。さらに、法人化による所得分散や福利厚生制度の活用、医療費控除なども組み合わせれば、より大きな節税効果を得られます。

一方で、無理な赤字計上や脱税まがいの行為はリスクが大きく、税務調査で不利になる可能性もあります。必ず合法的な制度を理解し、税理士や専門家のサポートを得ながら進めることが成功のポイントです。

今日からできる第一歩は、領収書やレシートの整理、控除の確認、iDeCoやNISAの活用といった小さな習慣づけです。こうした積み重ねが、年末や確定申告で数万円から数十万円の節税につながります。

つまり、税金対策を賢く実践すれば、キャッシュフローを改善し、未来の投資やライフプランに余裕を生み出せるのです。ぜひ今日から一つずつ実践してみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント