「投資を始めたいけれど、何から手をつければいいのかわからない…」と悩んでいませんか?

そんな初心者におすすめなのが、**少額から始められ、プロが運用してくれる「投資信託」**です。

投資信託なら、リスクを分散しながら資産形成を進められるため、株式投資に比べてハードルが低く、初心者でも安心して始められます。

本記事では、投資信託の仕組みやメリット・デメリット、初心者向けの選び方や運用のポイントまで、わかりやすく解説します!

さらに、NISAの活用法や手数料を抑えるコツ、リスク管理の方法も紹介。

この記事を読めば、投資信託の基本がしっかり理解でき、自分に合ったファンドを選べるようになります!

さっそく、投資信託の世界を学んでいきましょう!

投資信託とは?初心者が知っておくべき基礎知識

投資を始めたいけれど、「どこに投資すればいいかわからない…」と悩んでいませんか?

そんな初心者におすすめなのが、**少額から始められ、プロが運用してくれる「投資信託」**です。

投資信託は、複数の投資家から集めた資金を、プロのファンドマネージャーが運用する金融商品です。

個別株を選ぶ必要がなく、リスクを分散しながら資産運用を行えるのが大きな特徴です。

本記事では、投資信託の基本的な仕組みや、株式投資との違い、ETFとの比較をわかりやすく解説します。

これを読めば、投資信託のメリット・デメリットが理解でき、自分に合った投資方法を見つけることができるでしょう!

さっそく、投資信託の基礎を学んでいきましょう!

1-1: 投資信託の定義と基本的な仕組み

投資信託とは、投資家から集めた資金を、プロの運用会社が株式や債券などに分散投資する金融商品です。これにより、個人で直接株を買うよりもリスクを分散でき、少額から投資できるのが特徴です。

運用益は投資信託ごとのルールに従って分配され、基準価額(1口あたりの価格)が変動する仕組みになっています。投資家は、リスク許容度や目的に応じた商品を選び、長期的な資産形成を目指します。

1-2: 投資信託のメリット・デメリットと株式との違い

投資信託の主なメリット

✅ 分散投資が可能 → 1つの銘柄に依存せず、リスクを軽減

✅ プロが運用 → 専門家が市場を分析し、最適な投資を行う

✅ 少額から始められる → 数百円〜数千円から投資可能

デメリットも理解しよう!

⚠ 運用手数料(信託報酬)がかかる → 長期運用ではコストを意識する必要がある

⚠ 元本保証がない → 市場変動により、資産が減る可能性がある

また、株式投資は個別企業の業績に依存するのに対し、投資信託は複数の資産に分散投資するため、比較的リスクを抑えやすい点が特徴です。

1-3: ETFと投資信託の違いとは?それぞれの特徴を解説

投資信託には、**ETF(上場投資信託)**という種類もあります。

📌 ETFは証券取引所に上場しているため、株と同じように市場で売買できるのが特徴です。

✅ 長期投資なら、投資信託(アクティブ・インデックス)

✅ 短期売買やリアルタイム取引をしたいなら、ETF

投資の目的やスタイルに応じて、適切な商品を選ぶことが大切です!

初心者におすすめの投資信託の選び方

「投資信託を始めたいけれど、どのファンドを選べばいいの?」と悩んでいませんか?

投資信託には数千種類以上のファンドがあり、初心者が適切なものを選ぶのは簡単ではありません。

しかし、ポイントを押さえれば、自分に合った投資信託をスムーズに見つけられます。

本記事では、最新の投資信託ランキングをもとに、初心者におすすめのファンドを選ぶコツを解説!

さらに、証券会社・ネット証券の選び方や口座開設の流れまで詳しく紹介するので、投資信託を安心して始められます。

「投資の第一歩を踏み出したい!」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

2-1: 最新の投資信託ランキングと選び方のポイント

投資信託選びで大切な3つのポイント!

1️⃣ 運用成績の安定性 → 過去のパフォーマンスをチェック(直近3〜5年のリターン)

2️⃣ 信託報酬の低さ → 手数料が低いほど長期運用に有利

3️⃣ 純資産総額の大きさ → 人気があり資金流入が多いファンドは運用が安定

最新の投資信託ランキングを参考にしながら、運用実績が安定している低コストのファンドを選ぶのがコツです!

2-2: 初心者向けファンドの特徴と選定基準

初心者におすすめなのは、**「インデックス型投資信託」**です!

✅ 市場全体に分散投資するため、リスクが低い

✅ 運用コスト(信託報酬)が安い

✅ 長期投資に向いている

特に「S&P500」「全世界株式」「TOPIX」などに連動するインデックスファンドは、初心者でも運用しやすく、将来的な成長も期待できるのが特徴です。

⚠ アクティブ型は運用コストが高めなので、初心者は避けるのが無難!

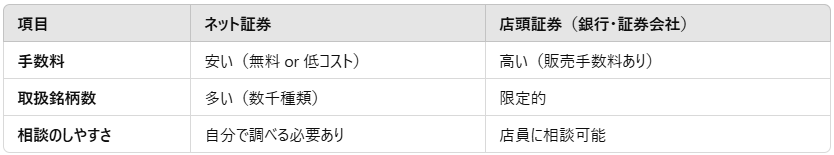

2-3: 証券会社・ネット証券の選び方と口座開設の流れ

投資信託を購入するには、証券口座を開設する必要があります。

📌 証券会社の選び方のポイント

- 手数料が安いか(特に信託報酬・購入時手数料)

- 投資信託の取り扱い本数が豊富か

- アプリやサイトの使いやすさ

✅ 楽天証券・SBI証券・マネックス証券は初心者にも人気!

📌 口座開設の流れ

1️⃣ 証券会社を選んで公式サイトへアクセス

2️⃣ 本人確認書類を提出(マイナンバーカード、運転免許証など)

3️⃣ 口座開設の審査(通常1〜3営業日)

4️⃣ 口座開設完了後、投資信託の購入スタート!

証券会社選びから口座開設までは、意外とシンプル。まずは手数料の安い証券会社を選び、少額から投資を始めるのがコツです!

投資信託のコストと手数料の理解

投資信託を選ぶ際、リターンだけでなく「コスト」にも注目することが重要です。

なぜなら、手数料が高いと利益が目減りし、長期的な資産形成に大きな影響を与えるからです。

投資信託のコストには、運用中にかかる「信託報酬」や、購入・売却時の「販売手数料」など、さまざまな種類があります。

しかし、これらの手数料の仕組みを理解し、低コストなファンドを選ぶことで、投資のパフォーマンスを向上させることが可能です。

本記事では、信託報酬の仕組みや、購入・売却時の手数料の種類、手数料を抑える投資戦略について詳しく解説します。

「コストを最小限に抑えながら、効率的に資産を増やしたい!」という方は、ぜひ参考にしてください!

3-1: 信託報酬とは?運用コストの仕組みを解説

信託報酬とは、投資信託を運用するために発生する手数料のことです。これは投資信託を保有している間、毎日少しずつ引かれる形でかかり、年率で設定されています。

✅ 信託報酬の目安

- インデックスファンド(低コスト):0.1%〜0.3%程度

- アクティブファンド(高コスト):1.0%〜2.0%程度

特に長期運用を考える場合、信託報酬が低いファンドを選ぶことがリターンを最大化するカギとなります。インデックス型の低コストファンドが人気なのも、この信託報酬の低さが理由です!

3-2: 購入時・売却時に発生する手数料の種類と比較

投資信託のコストには、信託報酬以外にも以下のような購入・売却時に発生する手数料があります。

📌 購入時手数料(無料 or 数%)

- 一部の投資信託では、購入時に販売会社へ手数料を支払う必要があります。

- 最近では「ノーロード(手数料無料)」の投資信託が主流!

- 購入時手数料がかかるファンドは避けるのが基本!

📌 売却手数料(信託財産留保額)

- 一部のファンドでは、売却時に資産の一部(0.1〜0.5%)が控除されます。

- 資産を守るための仕組みですが、手数料がないファンドを選ぶのがベター!

📌 運用中の隠れコスト(実質コスト)

- 実は信託報酬以外にも、売買手数料や監査費用が発生します。

- 「実質コスト」をチェックすることで、トータルの負担を正確に把握可能!

手数料を抑えたいなら、「ノーロード」&「信託報酬が低いファンド」を選ぶのがポイントです!

3-3: 手数料を抑えるための投資戦略とは?

長期投資を成功させるには、手数料を最小限に抑えることがカギです。

✅ 低コストのインデックスファンドを選ぶ

- 信託報酬が**0.1%〜0.3%**程度のファンドを選べば、手数料負担を軽減!

✅ ノーロード(購入手数料無料)のファンドを選ぶ

- 楽天証券・SBI証券などのネット証券では「ノーロードファンド」が豊富!

✅ 長期運用でコストを分散する

- 頻繁な売買をせず、長期保有することで手数料の影響を最小限に!

投資信託の手数料を意識するだけで、最終的なリターンが大きく変わります。しっかり比較しながら、賢くコストを抑えましょう!

新NISAと投資信託の活用法

「2024年から始まった新NISAは、従来のNISAとどう違うの?」と疑問に思っていませんか?

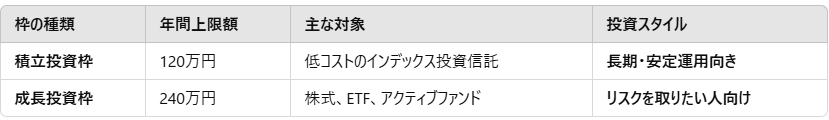

新NISAは、「積立投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠を活用できる制度で、長期投資をより効果的に行えるようになりました。

特に、投資信託との相性がよく、非課税のメリットを最大限活かすことができるのが魅力です。

しかし、新NISAの仕組みや適した投資信託を知らないと、せっかくの制度を活かしきれない可能性もあります。

本記事では、新NISAの「積立投資枠」と「成長投資枠」の違いや、投資信託を活用するメリット・デメリット、口座開設の手順やおすすめの投資信託について詳しく解説します。

「新NISAを活用して、税制優遇を受けながら賢く投資したい!」という方は、ぜひ参考にしてください!

4-1: 積立投資枠と成長投資枠の仕組みと投資信託の関係

新NISAには、**「積立投資枠」と「成長投資枠」**の2つがあります。

📌 初心者は「積立投資枠」でインデックスファンドをコツコツ積み立てるのが最適!

4-2: 新NISAで投資信託を利用するメリットとデメリット

新NISAを活用するメリット

✅ 投資利益がすべて非課税! → 通常、運用益に約20%の税金がかかるが、新NISAなら0円

✅ 長期投資に最適! → 積立投資枠なら、時間を味方にしてリスクを分散できる

✅ 好きなタイミングで売却OK! → 旧NISAよりも自由度が高い

⚠ デメリットもチェック!

- 年間上限額が決まっている(合計360万円) → 一度に大きく投資したい人には制約あり

- 非課税期間は無期限だが、再投資はできない → 売却するとその分の枠は復活しない

メリットを最大限に活かすには、積立投資枠をフル活用するのがベスト!

4-3: 新NISA口座開設の手順とおすすめの投資信託

📌 新NISA口座開設の流れ

1️⃣ 証券会社を選び、公式サイトで口座開設を申し込む

2️⃣ 本人確認書類を提出(マイナンバーカード or 免許証)

3️⃣ 審査完了後、新NISA口座が開設される(通常1〜2週間)

4️⃣ 好きな投資信託を選び、積立をスタート!

✅ おすすめの投資信託(積立投資枠向け)

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

- 楽天・全米株式インデックス・ファンド

- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

これらは手数料が低く、長期運用に最適なインデックスファンドとして、多くの投資家に選ばれています。

投資信託のリスク管理と運用のポイント

「投資信託は安全って聞くけど、本当にリスクはないの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか?

実際のところ、投資信託にも価格変動リスクや市場リスクが存在しますが、適切なリスク管理を行えば損失を抑えながら運用できます。

特に、分散投資を活用すれば、一つの資産に依存せずリスクを分散し、安定した資産形成が可能です。

また、市場変動の影響を理解し、長期的な視点で投資を続けることが大切です。

本記事では、投資信託のリスク管理の基本、少額からできる分散投資の重要性、そして市場の変動にどのように対応すべきかを詳しく解説します。

「リスクを抑えながら、着実に資産を増やしたい!」という方は、ぜひ参考にしてください!

5-1: 損失を最小限に抑えるリスク管理の基本

投資で損失を抑えるためには、事前にリスク管理のルールを決めておくことが重要です。

✅ 投資金額を分散する(リスク分散)

- 一つの銘柄に集中せず、複数の投資信託に分散することでリスクを軽減

- 株式型・債券型・バランス型など、異なる種類のファンドを組み合わせる

✅ 定期的に資産配分を見直す(リバランス)

- 価格変動によるバランスの崩れを調整し、適切なリスク管理を行う

- 例えば、株式型の割合が増えすぎたら、債券型へシフトする

✅ 長期目線で運用する

- 短期間の値動きに振り回されず、10年以上の長期投資を前提に考える

- 短期で売買を繰り返すと、手数料負担が増え、リターンが減少する

リスクを管理しながら投資することで、安定したリターンを得ることができます!

5-2: 少額から始める分散投資の重要性と実践方法

投資信託のメリットの一つが、少額から投資できることです。

📌 分散投資のメリット

✅ リスクを軽減できる → 1つの投資対象が下落しても、他の資産でカバー可能

✅ 安定した運用が可能 → 値動きが異なる資産を組み合わせることで、大きな変動を防ぐ

📌 実践方法:少額で分散投資をするには?

🔹 積立投資を活用する → 月1万円から投資を始め、徐々に増額する

🔹 投資対象を分散する → 日本株・米国株・新興国株・債券などに分ける

🔹 異なる投資信託を組み合わせる → 「全世界株式+債券ファンド」などの組み合わせ

少額でもコツコツ積み立てれば、リスクを抑えながら資産を増やすことが可能です!

5-3: 市場変動と投資信託への影響を理解する

投資信託は、市場の影響を大きく受けるため、値動きの要因を理解しておくことが重要です。

✅ 市場変動の主な要因

- 金利の変動 → 金利が上昇すると、債券型投資信託は下落しやすい

- 経済ニュースや政策 → 米国の政策や日本の金融緩和の影響を受ける

- 企業業績や決算発表 → 株式型投資信託は、企業の決算で大きく動く

✅ 変動リスクを抑えるための対策

📌 積立投資で購入タイミングを分散 → 高値掴みを防げる

📌 長期投資で短期の変動を気にしない → 下落時も慌てずホールド

📌 資産配分を定期的に見直す → 過剰なリスクを避ける

市場変動に左右されないためには、冷静に長期目線で運用することが大切です!

投資信託の運用実績のチェック方法

「この投資信託、本当に利益が出るの?」と疑問に思ったことはありませんか?

投資信託を選ぶ際には、過去の運用実績をチェックし、将来のパフォーマンスを見極めることが重要です。

特に、騰落率(トータルリターン)や基準価額の推移を確認することで、どの程度のリスクとリターンが期待できるのかを判断できます。

しかし、過去の成績が良いからといって、今後も必ず利益が出るとは限らないため、慎重に分析することが大切です。

本記事では、騰落率の見方や運用成績の評価基準、過去のデータを分析する際の注意点、投資判断に役立つ指標の活用法を詳しく解説します。

「運用実績をしっかりチェックして、失敗しない投資をしたい!」という方は、ぜひ参考にしてください!

6-1: 騰落率の見方と運用成績の評価基準

投資信託の成績を確認する際、**騰落率(トータルリターン)**をチェックするのが基本です。

✅ 騰落率の見方

- 1年・3年・5年・10年の騰落率を比較する

- 過去の運用実績が安定しているかを確認

- 市場平均(インデックス)と比較し、成績を判断する

✅ 騰落率の目安(年率)

- インデックスファンド:平均5%〜7%

- アクティブファンド:平均3%〜10%(変動が大きい)

騰落率が高いからといって、リスクが大きすぎるファンドには注意しましょう!

6-2: 過去の実績を分析する際の注意点と落とし穴

運用実績を見る際には、いくつかの注意点があります。

⚠ 過去の成績が良くても、未来のリターンを保証するものではない

⚠ リーマンショックやコロナショックなど、一時的な暴落が影響している可能性がある

⚠ 短期間での急騰・急落に惑わされず、長期的な視点で評価する

📌 チェックすべきポイント

✅ 運用方針が一貫しているか?

✅ どの市場に投資しているか?(日本・米国・新興国)

✅ 信託報酬が適正か?(コストが高すぎないか?)

投資信託を選ぶ際には、短期のパフォーマンスではなく、長期の安定性を重視しましょう!

6-3: 資産運用に役立つデータと指標の活用法

投資信託の運用実績を評価する際に、役立つ指標を紹介します。

📌 チェックすべきデータ

✅ シャープレシオ → リスクに対するリターンの効率を示す指標(1以上が理想)

✅ 純資産総額 → 運用資産が多いほど、安定性が高い(100億円以上が望ましい)

✅ リスク指標(標準偏差) → 値動きの大きさを示し、リスクを把握できる

📌 情報収集に役立つサイト

- モーニングスター(投資信託のランキングをチェック)

- 証券会社の公式サイト(運用レポートを確認)

- 金融庁のNISA特設ページ(最新情報をチェック)

これらのデータを活用しながら、自分に合った投資信託を選ぶことが重要です!

人気の投資信託とその特徴

「どの投資信託を選べばいいかわからない…」と悩んでいませんか?

投資信託は種類が豊富で、プロが厳選した優良ファンドを知ることで、失敗を防ぐことができます。

特に、毎月分配型の投資信託や、インデックス型・アクティブ型の違いを理解することが重要です。

毎月分配型は定期的な収益が魅力ですが、分配金の仕組みには注意が必要です。

また、安定した運用を目指すならインデックス型、積極的にリターンを狙うならアクティブ型といった選び方もあります。

本記事では、プロが選ぶ魅力的な投資信託のポイント、毎月分配型の仕組みと注意点、インデックス型とアクティブ型の違いを詳しく解説します。

「自分に合った投資信託を選びたい!」という方は、ぜひ参考にしてください!

7-1: プロが選ぶ!魅力的な投資信託のポイント

プロの投資家は、以下のポイントを重視して投資信託を選びます。

✅ 純資産総額が大きい(安定した運用が期待できる)

- 純資産総額100億円以上の投資信託は、運用が安定しやすい

- 人気があるファンドほど、長期間にわたって運用される可能性が高い

✅ 運用コスト(信託報酬)が低い

- 長期投資では、手数料の差が最終リターンに大きく影響する

- インデックス型は信託報酬が低め(0.1%〜0.5%)、アクティブ型は高め(1%前後)

✅ 長期の運用実績が安定している

- 3年・5年・10年の騰落率をチェックし、一貫して成績が良いファンドを選ぶ

- 過去の実績だけでなく、運用方針の一貫性も重要

プロが注目する投資信託は、低コスト・安定運用・長期実績の3つを満たすものが多いです!

7-2: 毎月分配型投資信託の仕組みと注意点

毎月分配型投資信託は、定期的に分配金が受け取れる投資信託ですが、以下の注意点があります。

✅ メリット

- 毎月分配金を受け取れるため、定期的な収入になる

- 年金代わりに使えるため、老後資金として活用可能

⚠ デメリット(注意点)

- 分配金の一部は元本から支払われることがある(実質的な利益ではない場合がある)

- 運用コスト(信託報酬)が高め(年間1%〜2%の手数料がかかる)

- 長期で資産を増やしたいなら、再投資型の方が有利

結論として、毎月分配型は「運用益を受け取りたい人向け」であり、資産を増やしたいなら再投資型の方が有利です!

7-3: インデックス型 vs アクティブ型投信の違い

投資信託には、大きく分けて**「インデックス型」と「アクティブ型」**の2種類があります。

✅ インデックス型(低コスト・安定運用)

- 市場全体の動きに連動する(日経平均・S&P500などの指数に連動)

- 手数料が安い(0.1%〜0.5%)

- 長期投資向き(平均年利5%〜7%)

✅ アクティブ型(高リターンを狙う)

- ファンドマネージャーが市場を分析し、積極的に運用

- 手数料が高い(1%前後)

- 市場平均を上回ることを目指すが、必ずしも成功するとは限らない

📌 どちらを選ぶべき?

- 初心者はインデックス型が無難(低コスト&安定運用)

- 高リスクを取れるならアクティブ型も検討(リターンが期待できる)

投資初心者は、まずインデックス型投資信託から始めるのがおすすめです!

投資信託の購入手順とベストなタイミング

「投資信託を買いたいけど、どうやって購入すればいいの?」と迷っていませんか?

投資信託は証券会社やネット証券、店頭窓口など、さまざまな方法で購入できます。

特に、ネット証券を利用すれば、手数料を抑えながら簡単に取引を開始できるのがメリットです。

また、購入するタイミングも重要で、市場の動向を見極めることでより有利な条件で投資を始めることが可能です。

本記事では、証券会社やネット証券での購入方法、店頭窓口での手続きの流れ、初心者でも簡単に投資信託を始められるオンライン購入ガイドを詳しく解説します。

「スムーズに投資信託を購入したい!」という方は、ぜひ参考にしてください!

8-1: 証券会社・ネット証券での購入方法を解説

投資信託を購入するには、証券会社の口座を開設する必要があります。

✅ ネット証券 vs 店頭証券の違い

📌 おすすめのネット証券

✅ SBI証券(豊富な投資信託&手数料無料)

✅ 楽天証券(楽天ポイントが使える&積立投資向け)

✅ マネックス証券(新NISA対応ファンドが充実)

ネット証券を使えば、コストを抑えながら幅広い投資信託にアクセス可能です!

8-2: 店頭窓口での購入手順と必要な書類

銀行や証券会社の店頭窓口で投資信託を購入する場合、以下の手順が必要です。

✅ 購入手順

- 銀行・証券会社の窓口で相談(投資信託の種類を選ぶ)

- 口座開設の申し込み(本人確認書類が必要)

- 投資信託の購入手続き(希望するファンドを選ぶ)

- 分配金の受取方法を決定(再投資 or 受取型)

✅ 必要な書類

- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

- 銀行口座の情報(入出金用)

店頭窓口では、専門家のアドバイスを受けられるのがメリットですが、手数料が高めなので注意しましょう!

8-3: オンラインで簡単に始める!投資信託の購入ガイド

ネット証券なら、数分で投資信託を購入可能です!

📌 オンラインでの購入手順

- ネット証券の口座を開設する(無料)

- 投資信託を検索し、購入ボタンをクリック

- 購入金額を設定(最低100円〜可能な証券会社も)

- 積立投資 or スポット購入を選択

- 注文を確定し、運用開始!

✅ ネットで投資信託を買うメリット

- 手数料が安い(販売手数料無料のファンドが多い)

- 時間を気にせず24時間いつでも購入可能

- 初心者向けの解説コンテンツが充実

ネット証券を活用すれば、誰でも簡単に投資信託を始めることができます!

投資信託に関するよくある質問とFAQ

「投資信託を解約するときの手順は?」「分配金の税金ってどうなるの?」といった疑問を持っていませんか?

投資信託は購入するだけでなく、適切なタイミングでの解約や分配金の管理も重要です。

また、初心者が陥りやすい失敗例を知っておけば、リスクを回避しながら運用できるようになります。

例えば、手数料の高い商品を選んでしまったり、短期間で売買を繰り返してしまうことが、よくあるミスです。

本記事では、投資信託の解約方法と注意点、分配金の受け取り方や税金の計算方法、初心者が失敗しないためのポイントを詳しく解説します。

「投資信託を安心して運用するために、よくある疑問を解決したい!」という方は、ぜひ参考にしてください!

9-1: 投資信託の解約方法と注意点

投資信託は、証券会社の口座から簡単に解約(売却)可能です。しかし、解約時にはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。

✅ 投資信託の解約手順(ネット証券の場合)

- 証券会社の取引ページにログイン

- 保有している投資信託を選択し、「売却」ボタンをクリック

- 売却金額または口数を指定

- 注文を確定し、売却完了!

⚠ 解約時の注意点

- 売却後、口座に入金されるまでに数日かかる(通常2〜5営業日)

- 売却時に基準価額が変動するため、購入時よりも安い場合は損失が発生する

- 信託財産留保額(解約手数料)がかかる投資信託もあるため、事前に確認

投資信託は、すぐに現金化できるわけではないため、解約する際は計画的に行いましょう!

9-2: 分配金の受取方法と税金の計算方法

投資信託の**分配金(配当金)**には、いくつかの受取方法があります。

✅ 分配金の受取方法

- 再投資型(複利効果を活用!)

- 分配金を自動的に再投資する方法

- 資産を長期的に増やしたい人向け

- 受取型(毎月の収益を確保!)

- 分配金を現金で受け取る方法

- 定期的な収入がほしい人向け

📌 どちらを選ぶべき?

- 長期投資なら再投資型(複利で資産が増える)がおすすめ!

- 定期的に収益を得たい場合は受取型(年金代わりにも使える)もアリ!

⚠ 分配金にかかる税金(20.315%)

- 分配金には「所得税15.315%+住民税5%」がかかる

- NISA口座なら分配金が非課税になる(税金ゼロ!)

長期で資産を増やしたいなら、分配金を受け取らずに再投資するのが最も効率的な方法です!

9-3: 初心者が陥りやすい投資信託の失敗例と対策

投資信託を始めたばかりの人が陥りやすい失敗例とその対策を紹介します!

❌ 失敗例1:短期間で売却してしまう

💡 対策:投資信託は「長期運用」が基本!最低でも3年以上は持とう

❌ 失敗例2:分配金だけを見て毎月分配型を選ぶ

💡 対策:「分配金=利益」ではない!手数料や元本取り崩しに注意

❌ 失敗例3:高コストのファンドを選んでしまう

💡 対策:信託報酬の低い「インデックス型」から始めるのが安心

❌ 失敗例4:一度に大きな金額を投資する

💡 対策:「積立投資(ドルコスト平均法)」で価格変動リスクを抑える

投資信託で成功するためには、焦らずじっくり長期運用を続けることが大切です!

【結論】初心者でも安心!投資信託で着実に資産形成を始めよう

投資信託は、初心者でも少額から始められ、プロの運用を活用できる便利な資産運用の手段です。

本記事では、投資信託の基礎知識から選び方、リスク管理、購入手順までを詳しく解説しました。

投資信託を成功させるポイントは、以下の3つです。

- 手数料が低く、長期運用に適したファンドを選ぶこと

- NISAなどの税制優遇制度を活用し、効率的に資産を増やすこと

- 市場の変動に一喜一憂せず、長期的な視点で投資を続けること

「まずは一歩踏み出すことが大切!」

証券口座を開設し、少額投資からスタートすることで、投資の感覚をつかみましょう。

投資信託は、時間を味方につけることでリスクを抑えながら資産を増やせる手段です。

今日から実践できる小さな一歩を踏み出し、賢く資産形成を始めましょう!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント