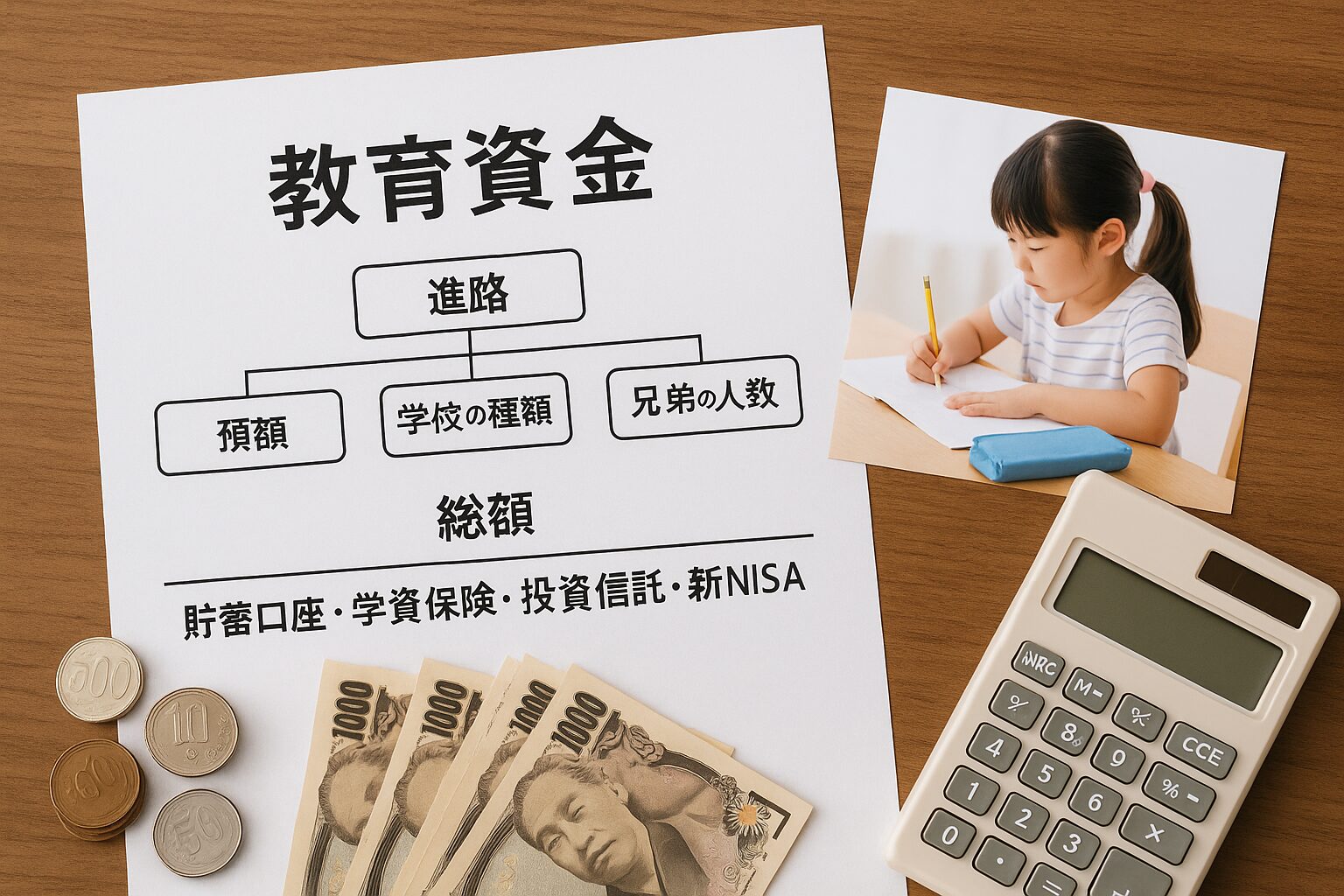

子供の教育資金はいくら必要なのか、そしてどんな口座で準備すべきなのか…。

実は、この2つを正しく理解するだけで、教育費に対する不安は大きく減ります。教育資金は「進路」「学校の種類」「兄弟の人数」で大きく変わるため、まずは総額の目安を知り、いつまでにいくら必要かを把握することが重要なんです。

また、教育資金を貯める方法には、貯蓄口座・学資保険・投資信託・新NISAなど複数の選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、家庭の状況に合った口座を選ぶことで、効率よく貯めることができます。特に、早く始めるほど時間分散の効果が働くため、月々の負担も軽くなるのがポイントです。

この導入文では、教育資金の総額目安・口座の選び方・節約につながる準備のコツをわかりやすく整理しました。教育費の全体像をつかむことで、具体的な行動を取りやすくなります。

子供の教育資金を確実に貯める口座選び|まずはいくら必要かを把握

子供の教育資金を準備するとき、「結局いくら必要なの?」「どの口座で貯めるのが正解?」と迷いますよね。実は、教育費は幼稚園から大学まで進路によって大きく変わるため、まずは総額の目安を把握することがとても大切なんです。公立か私立か、文系か理系か、小学校から私立に進むのかなどによって、必要な金額は数百万円単位で変わってきます。

さらに、子供が二人いる場合は「どのタイミングで費用が重なるのか」も重要なポイントです。シミュレーションをしておけば、家計への影響を事前にイメージでき、準備もしやすくなります。

また、教育資金は早く始めるほど有利です。時間を味方にすることで、複利効果が働き、月々の負担を抑えながら大きな資金を準備できます。この記事では、必要額の目安から口座選びまで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

1-1: 子供の教育資金いくら必要か|幼保から大学までの総額目安

実は、子供の教育費は「公立か私立か」で総額が大きく変わるんです。

まずは全体像を知ることで、貯めるべき金額のイメージがハッキリします。

教育費の目安は次の通り:

- 幼稚園〜高校まで全部公立:約540万円

- 小学校から私立に進む場合:1000万〜1600万円

- 大学が私立文系:400万〜700万円

- 大学が私立理系:600万〜900万円以上

- 大学で自宅外通学の場合:さらに+年間100万円前後

つまり、家庭の進路方針によって必要額は大きく変動するということですね!

ここが重要!

ざっくりの総額目安を知るだけで、毎月いくら積立すべきかが明確になります。

1-2: 子供二人の場合の教育資金シミュレーション|私立と公立の組み合わせ

二人きょうだいの場合、「費用が重なるタイミング」がポイントです。

実は、大学の入学金・初年度費用が同時期になると、家計への負担が一気に上がるんです。

子供二人のシミュレーション例:

- 二人とも公立:合計 約1000万〜1200万円

- 一人私立・一人公立:合計 約1500万〜2000万円

- 二人とも私立大学進学:合計 2000万〜2500万円以上

- 二人とも私立理系:3000万円を超えるケースも

さらに、こんな工夫が役立ちます:

- 教育費が重なる“ピーク時期”を把握

- ボーナス時の積立や進学前の貯蓄増額

- 奨学金シミュレーションで不足リスクを可視化

ここが重要!

二人分の教育費は“合計額”より“時期”がカギ。早い段階で時期を把握しておくと安心です。

1-3: なぜ早く準備するべきか|時間分散と複利効果のメリット

教育資金は、とにかく早く始めるほど得をします。

その理由は「時間分散」と「複利」の2つの力が働くからなんです。

早期準備が有利な理由:

- 積立期間が長いほど月々の負担が小さくなる

- 長期運用により複利でお金が増えやすくなる

- 急な出費があっても調整しやすい

- 精神的にもゆとりを持って準備できる

例えば、

- 月1万円を18年積立 → 約216万円+運用益

- 月1万円を10年積立 → 120万円+運用益

スタートの早さが、そのまま「貯まりやすさ」につながるんですね。

ここが重要!

教育資金準備の最大の武器は「時間」。少額でも早く始めれば、複利が味方になります。

おすすめの教育資金口座|貯蓄口座か投資信託か学資保険か

教育資金を貯める方法は「貯蓄口座・定期預金・学資保険・投資信託・新NISA」などさまざまですが、どれを選べばいいのか迷いますよね。実は、それぞれに特徴があり、目的や家庭の状況によってベストな選択肢は変わります。まずは安全性を重視するのか、効率よく増やしたいのか、あるいは保障を持たせたいのかを整理することが大切なんです。

教育資金は「使う時期が決まっている」ため、性格の違う口座を組み合わせるのがポイントです。短期の支払いには貯蓄口座や定期預金、長期の資産形成には投資信託や新NISAが向いています。また、学資保険は保障をつけたい家庭にメリットがありますが、返戻率や契約期間には注意が必要です。

この記事では、教育資金を効率よく準備するための口座選びを、メリット・デメリットを交えながらわかりやすく解説します。スマホで読みやすいよう、比較ポイントも整理して紹介していきます。

2-1: 貯蓄口座と定期預金の使いどころ|安全性と流動性を確保

実は、教育資金の一部は「安全資産」で確保しておく方が安心なんです。

その代表が 貯蓄口座と定期預金 です。

貯蓄口座と定期預金が向いている理由:

- 必要なときにすぐ引き出せる(流動性◎)

- 元本保証でリスクが低い

- 近い時期に使う教育費にぴったり

- 銀行間の資金移動もスムーズ

特に、入学金や制服代など「直近で必要になる費用」は、定期預金で確保しておくと安心ですよね。

ここが重要!

短期で使う教育費=貯蓄口座や定期預金、長期で貯める教育費=投資と使い分けるのがコツです。

2-2: 学資保険のメリットデメリット|保障と返戻率の最新事情

学資保険は「保険+貯蓄」がセットになった商品です。

実は、保障を付けながら計画的に貯めたい家計には、とても相性がいいんです。

学資保険のメリット:

- 親に万が一のことがあっても保険料が免除

- 受取時期(入学前後)に合わせて給付金が出る

- 貯蓄が苦手でも強制的に貯まる

一方でデメリットもあります:

- 途中解約すると元本割れしやすい

- 返戻率が高いとは限らない

- 資金の自由な出し入れができない

つまり、「保障を重視したい家庭には合うが、柔軟性は低い」ということですね。

ここが重要!

返戻率と保障内容を必ず比較し、他の選択肢(NISA・預金)とセットで考えると失敗しません。

2-3: 新NISAを活用した教育資金の貯め方|積立NISAで長期分散投資

教育資金を長期で効率よく増やしたいなら、新NISAの積立枠は最強クラスです。

実は、18年〜20年という教育費の準備期間は、長期投資にとても向いているんです。

新NISA(積立投資)のメリット:

- 非課税(税金ゼロ)で運用できる

- 長期・積立・分散に適した商品がそろっている

- インデックス投資で安定して資産形成ができる

- 少額から始められるので家計に優しい

例えば、月1万円の積立でも、18年続けると200万円前後の資金が作れます。

ここが重要!

教育資金の「中長期部分」は新NISA、短期部分は預金と組み合わせるのが効率的。

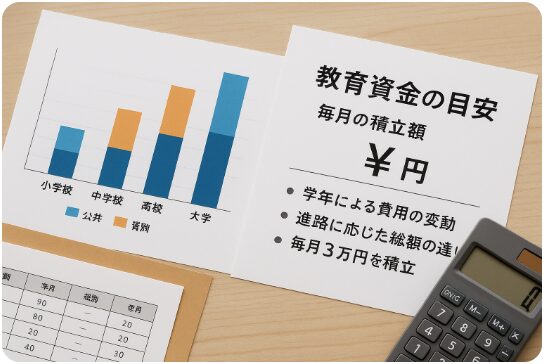

教育資金はいくら貯めるべきか|学年別と進路別の費用目安

教育資金はいくら貯めれば安心なのか…これは多くの家庭が悩むポイントですよね。実は、教育費は「学年によって必要額が大きく変わる」うえ、「進路の選択」で総額が数百万円〜1000万円以上変わることもあります。そのため、まずは学年別・進路別の費用目安を知り、どのタイミングで大きなお金が必要になるのかを把握することがとても重要なんです。

例えば、大学進学では入学金や初年度納付金が集中し、私立か国公立かで必要額に大きな差が生まれます。また、小学校でも私立と公立では授業料だけでなく、通学費・給食費・教材費など細かな項目で負担に差がつきます。こうした違いを理解しておけば、家計への影響を事前に予測でき、計画的に準備できます。

さらに、毎月いくら積み立てるべきかは、家庭の収入・子供の人数・希望進路によって変わるため、無理のない積立金額を設定することがポイントです。この記事では、進路別の費用や毎月の積立の考え方をわかりやすく整理し、今日から行動しやすい形で紹介していきます。

3-1: 大学進学費用の試算と入学前後の資金需要

大学進学のタイミングは、教育費が最も大きくなる時期です。

実は「入学前」と「入学直後」で大きな支出が集まるんです。

大学費用の目安:

- 国公立大学:約250万〜350万円

- 私立文系:約400万〜600万円

- 私立理系:約600万〜900万円

- 自宅外通学:年間+100万円前後

入学直前の主な支出:

- 入学金(20万〜30万円)

- 初年度授業料

- パソコン・教材費

- 引越し費用(自宅外の場合)

ここが重要!

大学費用は“入学前の準備金”がカギ。早めの積立で慌てない準備を。

3-2: 私立小学校と公立小学校の教育費比較|通学費や給食費も確認

「小学校は公立か私立か」で教育費は大きく変わります。

実は、授業料の差だけでなく、通学費や学校独自の費用が上乗せされるんです。

年間の目安:

- 公立小学校:約6万〜10万円

- 私立小学校:約100万〜140万円

さらに差が出るポイント:

- 通学費(私立は電車・バス利用が多い)

- 制服代・学校指定品

- 施設設備費・寄付金

- 塾や習い事による追加費用

ここが重要!

私立は“学校関連費以外の支出”が高くなりがち。進路希望と家計バランスを見て判断。

3-3: 毎月の教育資金の目安金額|家計に合わせた積立設定

「毎月いくら積み立てるべき?」と悩む家庭は多いですよね。

実は、教育費の積立は“逆算”するだけで簡単に決まります。

積立の目安:

- 大学費用300万円を18年で準備 → 月1.4万円

- 兄弟2人分600万円を18年で準備 → 月2.8万円

- 高校から私立を想定 → 上記に+数千円〜1万円

無理なく積立するコツ:

- まず「最低ライン(5,000円〜)」からスタート

- ボーナス時に追加積立

- 家計が増えたら増額設定

- 積立は自動化して“考えなくても貯まる状態”を作る

ここが重要!

月の積立額は「シミュレーション+自動化」が最適解。続けやすさが最も大事です。

教育資金の貯め方と対策|自動化と仕分けで続けやすく

教育資金をムリなく貯めるためには、「続けられる仕組み」をつくることがとても大切ですよね。実は、貯蓄がうまくいく家庭ほど 自動化・仕分け・積立の見直し を上手に取り入れています。特に、毎月の貯蓄を習慣化するには、先取り貯蓄や目的別口座を活用して“考えなくても貯まる状態”をつくることがポイントなんです。

また、積立額は家計の変化や子供の年齢に合わせて調整する必要があります。ボーナスを併用したり、投資信託を利用する場合は定期的にリバランスを行うことで、より効率よく教育資金を準備できます。さらに、どうしても必要な場合には教育ローンや奨学金を活用する選択肢もありますが、借入前に比較ポイントを理解しておくことが重要です。

この記事では、自動化を使った貯め方から積立計画、ローン・奨学金との上手な付き合い方までをわかりやすく整理し、読者が今日から行動しやすい形で解説していきます。

4-1: 定期預金と目的別口座で安定貯蓄|先取り貯蓄の仕組み化

教育資金を確実に貯めたいなら「先取り貯蓄」が最強の方法です。

実は、給料が入った瞬間に自動で別口座へ移すだけで、無理なく積み立てが続くんです。

使い分けのポイント:

- 近い時期に使う教育費 → 定期預金で安全に確保

- 中期の費用 → 目的別口座で管理

- 口座を分けることで“見える化”が進む

おすすめの仕組み化:

- 給料日に自動振替を設定

- 学校イベント費と大学資金を別口座で管理

- 通帳を分けて使途を明確にする

ここが重要!

教育資金は「使い道ごとに口座分け」すると貯まりやすくなります。

4-2: 毎月の積立方法と金額計画|ボーナス併用とリバランス

毎月の積立は、実は“少額でも長く続ける”ことが一番の成功パターンです。

積立額が不安定な人でも、ボーナス併用や増額設定でカバーできます。

積立を成功させるコツ:

- 固定費の見直しで積立原資を作る

- 月5,000円〜でもOK。とにかく継続

- ボーナス月に追加積立で不足分を補う

- 年1回、積立額を見直す(リバランス)

例えば、月1万円+ボーナス5万円を年2回追加すると、年間19万円貯まります。

ここが重要!

積立は“完璧より継続”。収入に合わせて柔軟に調整すれば大丈夫です。

4-3: 教育ローンと奨学金の活用法|借入前の比較ポイント

教育費は大きいので「借りる」という選択も十分アリです。

ただし、借り方を間違うと返済が負担になるので注意が必要です。

教育ローンの比較ポイント:

- 金利(低金利の公的ローンが有利)

- 返済期間の長さ

- 保証料や手数料の有無

奨学金を使う場合のチェック点:

- 無利子か有利子か

- 返済方式(定額・定率)

- 返済開始時期の確認

- 成績要件があるか

ここが重要!

借入は“できるだけ低金利・返済計画が明確”なものを選ぶことがポイントです。

金融商品と金融機関の比較|利息 手数料 非課税をチェック

教育資金を効率よく貯めるためには、どの金融商品を選ぶか、そしてどの金融機関を使うかがとても重要ですよね。実は、同じ預金や投資信託でも、選ぶ場所によって利息・手数料・使いやすさが大きく違うため、比較せずに決めると損をしてしまうこともあります。特にネット銀行は高金利の傾向があり、証券会社は投資信託の取り扱い商品が豊富なので、目的に合わせた組み合わせが必要なんです。

さらに、教育資金の運用では手数料の差が長期で大きな差につながる点も見逃せません。信託報酬、為替コスト、入出金手数料など、細かなコストを理解することで、より効率的に資産を増やすことができます。

また、預金と投資信託のバランスをどのように取るかも重要で、リスクを抑えつつ増やすには分散投資が役立ちます。家計や目標額に合わせて、預金と投資の比率を設計することで、安心して教育資金を準備できます。この記事では、金融機関の選び方から手数料の比較、分散投資のコツまでわかりやすく紹介していきます。

5-1: どの金融機関が良いか|ネット銀行と証券会社の選び方

教育資金を効率よく準備するなら「ネット銀行+ネット証券」の組み合わせが強いです。

理由は、手数料が安くて金利が高いからなんです。

ネット銀行に向いている用途:

- 定期預金の金利が高い

- ATM手数料が安い

- 自動振替がしやすい

ネット証券に向いている用途:

- 新NISAの積立投資に最適

- 商品ラインナップが豊富

- 手数料が圧倒的に安い

ここが重要!

預金はネット銀行、投資はネット証券。これが最も効率的な教育資金の組み合わせです。

5-2: 利息や手数料で選ぶ教育資金口座|信託報酬と為替コスト

金融商品を選ぶときは「手数料」をしっかり確認する必要があります。

実は、手数料の差が10年後の運用結果に直結するんです。

必ずチェックするポイント:

- 定期預金 → 金利と預入期間

- 投資信託 → 信託報酬(運用コスト)

- ネット証券 → 取引手数料が無料か

- 外貨商品 → 為替手数料が高くないか

信託報酬は 0.1%以下 が理想で、安くなるほど資産が増えやすくなります。

ここが重要!

手数料の低さ=利益の大きさ。コストを徹底的にチェックするのが賢い選び方です。

5-3: 分散投資でリスク低減|投資信託と預金の比率設計

教育資金は「守り」と「増やす」をうまく組み合わせることが大切です。

実は、投資だけ・預金だけではうまくいかないんです。

バランスの考え方:

- 短期で使う資金 → 預金(安全資産)

- 長期で育てる資金 → 投資信託(成長資産)

- 兄弟がいる場合は分散比率を調整する

おすすめ比率の例:

- 長期(大学費用):投資6:預金4

- 中期(数年以内の支出):預金7:投資3

ここが重要!

教育資金は“時間軸ごとに分散”することで、リスクを抑えつつ効率よく準備できます。

教育資金の管理を効率化|児童手当 非課税 贈与の活用

教育資金をムリなく準備するためには、「自動化」「非課税制度」「正しい名義管理」を上手に活用することがとても大切です。実は、これらを組み合わせるだけで、毎月の負担を増やさずに効率よく教育費を貯めることができるんです。特に、児童手当をそのまま積み立てる方法は、もっとも手軽で効果の大きい貯蓄法の一つです。

また、祖父母からの教育資金贈与を上手に使うと、税負担をかけずにまとまった資金を受け取れるケースもあります。ただし、「名義」「贈与税の非課税枠」「使い道の記録」など、いくつか注意点があるため、事前に理解しておくことが重要なんです。

さらに、目標額までの進捗を見える化することで、貯蓄のモチベーションが大きく変わります。目的別口座や家計管理アプリを使えば、教育資金の状況をすぐに確認でき、必要な修正も行いやすくなります。この記事では、こうした効率的な管理方法をわかりやすく整理して解説していきます。

6-1: 児童手当の全額積立で自動的に貯める

児童手当は、実は“そのまま使わず積立するだけ”で大きな教育資金になります。

総額は約200万円になると言われており、使い方次第で大学費用のベースを作れます。

おすすめの活用法:

- 児童手当は全額「目的別口座」へ自動振替

- 中学卒業までの約200万円を学費の土台にする

- 使い道を明確にしてムダ遣いを防ぐ

積立先の例:

- ネット銀行の貯蓄用口座

- 新NISAの積立枠(長期運用に最適)

ここが重要!

児童手当は“使わずそのまま積立”するだけで、自動的に教育資金が作れます。

6-2: 祖父母からの教育資金贈与の注意点|名義と贈与税 非課税枠

「祖父母が教育費を手伝いたい」と言ってくれる家庭は意外と多いです。

ただし、ルールを知らずにやると“名義預金”と判断されて課税されることもあるので注意が必要です。

チェックすべきポイント:

- 子ども名義の口座を親が管理しすぎるとNG

- 贈与は“その年ごとに110万円まで”なら非課税

- 銀行振込のときは“贈与の証拠”を残しておく

教育資金贈与の特例も活用可能(期間限定):

- 1,500万円まで非課税の教育資金贈与制度

- 学費の払い出し時に領収書が必要

ここが重要!

祖父母からの援助は「名義」「贈与の証拠」「非課税枠」を守れば安全に活用できます。

6-3: 目標額までの資金管理のコツ|目的別口座と可視化ツール

教育資金は「今いくらあるのか」「あと何年でいくら必要か」が見えると失敗しません。

実は、目標額を見える化するだけで、貯まるスピードが上がるんです。

管理のコツ:

- 用途ごとに口座を分ける(高校・大学・習い事)

- 家計簿アプリで残高を自動可視化

- 毎年1回、必要額をアップデート

おすすめツール:

- マネーフォワードME

- 目的別口座を作れるネット銀行(楽天銀行など)

ここが重要!

教育資金は“分けて管理・見える化”で迷わず積み立てを続けられます。

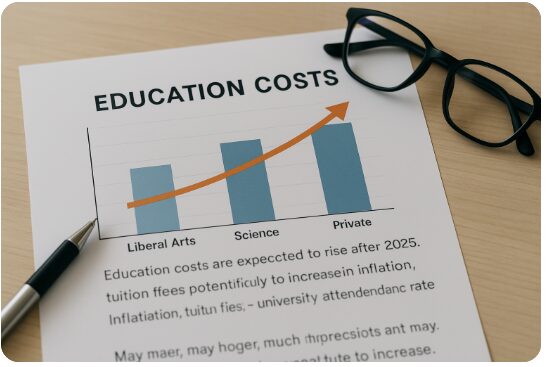

教育費の今後の傾向と予測|上昇トレンドと制度の影響

教育費はこれからどうなるのか…将来の費用を予測することは、教育資金の準備においてとても重要ですよね。実は、2025年以降も教育費は上昇傾向にあり、インフレや大学進学率の上昇が家計にじわじわ影響していくと考えられています。特に、大学の授業料・教材費・通学コストなどは増えやすく、早めに備えておくことで安心感がまったく違ってきます。

さらに、教育費無償化の制度も徐々に広がっていますが、「どこまでカバーされるのか」「誰が対象になるのか」を正しく理解することが大切です。制度を勘違いして準備不足になるケースもあるため、最新情報を確認しながら活用することがポイントなんです。

また、文系・理系・私立・公立・留学など、進路の違いによって必要額は大きく変わります。特に理系や私立、海外留学は費用のジャンプ幅が大きく、追加コストを事前に把握しておくことで将来の資金不足を避けられます。この記事では、教育費の今後の動きと注意点をわかりやすくまとめて紹介していきます。

7-1: 2025年以降の教育費上昇予測|インフレと進学率の動き

実は、教育費は今後も“上昇傾向”が続くと予測されています。

理由は、教材費・設備費の高騰と、大学進学率の上昇です。

上昇が予想される費用:

- 大学の授業料(特に私立で上昇傾向)

- 通学費・施設設備費(インフレ影響)

- 塾代・習い事費も年々増加

さらに、IT環境整備(タブレット端末など)で学校負担が増え、家庭にも影響します。

ここが重要!

教育費は今後も上がるため、早めの積立と余裕を持った計画が欠かせません。

7-2: 教育費無償化の範囲と活用法|対象条件と家計への影響

教育費の負担が増える一方で、国の「無償化」制度が拡大しています。

活用できる家庭は、大幅に負担が軽くなる可能性があります。

主な無償化制度:

- 幼児教育・保育の無償化(3〜5歳)

- 高等教育の無償化(住民税非課税世帯が中心)

- 私立高校授業料の実質無償化制度

確認すべきポイント:

- 所得制限(年収基準)

- 対象となる学校種(国公立・私立など)

- 必要な申請書類

ここが重要!

無償化制度は“もらえるものは必ず取る”姿勢が家計を守ります。

7-3: 進路別に変わる必要額|理系 私立 留学の追加コスト

子どもの進路によって必要な教育費は大きく変わります。

実は、文系と理系、国公立と私立、国内と留学で何百万円も差が出ることがあります。

費用が高くなりやすい進路:

- 私立理系(設備費・実習費が高い)

- 私立大学の医学部は数千万円レベル

- 海外大学への留学(学費+生活費)

想定しておきたい追加費用:

- 入学金

- パソコン・教材費

- 引っ越し・一人暮らし準備費用

ここが重要!

進路が変わると必要額も変わるため、早めに複数パターンで資金計画を立てておくのが安心です。

口座開設の手続きと注意点|名義と税務を正しく理解

教育資金をしっかり準備するためには、口座の開設タイミング・名義・税務のルールを正しく理解することがとても大切です。実は、この3つを間違えてしまうと、想定外の税金が発生したり、積立がうまく進まないケースもあるんです。特に、子供名義の口座を開設する場合は「いつ開くか」「誰の名義で管理するか」によって扱いが変わるため、事前に押さえておくべきポイントが多くあります。

出産直後から教育資金の準備を始めれば、複利の力が働き、少ない負担で大きな資金を作れます。また、祖父母からの贈与を活用する場合には「名義預金」と見なされないための注意点があり、税務上トラブルにならないように理解しておく必要があります。

さらに、金融機関によって積立の設定方法や自動入金の仕組みに違いがあるため、口座開設前にチェックしておくことで、スムーズに教育資金づくりが進みます。この記事では、教育資金口座の開設に必要な知識をわかりやすく整理して紹介していきます。

8-1: いつ口座を開設するか|出産直後から始めるベストタイミング

教育資金の口座は「早く作ったほうがメリットが大きい」です。

実は、出産直後にスタートする家庭が一番多く、効率よく積み立てられます。

最適なタイミング:

- 出産後すぐがベスト(児童手当と同時運用しやすい)

- 1歳までに目的別口座を完成させるのが理想

- 早く始めるほど積立期間が長くなる=負担が軽くなる

口座を作っておけば、児童手当の自動振替や積立NISAの始動もスムーズ。

ここが重要!

教育資金の口座は「早く作るほど楽になる」ので、出産直後がベストです。

8-2: 口座名義と贈与税の注意点|名義預金と判定されないために

口座名義を間違えると、後から「これは親の財産です」と判断されてしまうケースがあります。

つまり、“名義預金”と言われるリスクですね。

正しく運用するポイント:

- 子ども名義の口座に祖父母が入金する=贈与扱い

- 贈与税の非課税枠は年間110万円まで

- 振込時には“贈与の証拠”としてメモや通帳記録を残すと安全

やってはいけない行為:

- 親が勝手に子ども名義口座から引き出す

- 親が管理しすぎて「実質親の財産」と判断されること

ここが重要!

名義預金を防ぐためには「名義」「管理者」「贈与の証拠」の3点が必須です。

8-3: 金融機関に確認すべきポイント|積立設定と自動入金の可否

実は、金融機関によって教育資金の運用しやすさが大きく変わります。

特に「積立設定」や「自動入金」の仕組みは、継続のしやすさに直結します。

チェックすべきポイント:

- 毎月自動積立ができるか

- ボーナス時の“増額設定”ができるか

- 親の口座から子ども口座へ自動振替が可能か

- 目的別口座機能の有無(ネット銀行に多い)

おすすめの金融機関:

- 楽天銀行(目的別口座が便利)

- SBI証券・楽天証券(積立NISAが使いやすい)

ここが重要!

金融機関選びは“自動化できるかどうか”が最大のポイントです。

教育資金の運用と将来計画|長期積立で学費ピークに備える

教育資金を確実に準備するためには、長期積立・適切な運用・将来に向けた計画づくりの3つが欠かせません。実は、教育費は高校〜大学にかけて一気にピークを迎えるため、早い段階から準備しておくことで家計の負担を大きく減らすことができるんです。特に、積立投資を活用すれば時間分散の効果が働き、リスクを抑えながら効率よく資金を増やせます。

また、資産運用は「リスク許容度」によって最適な配分が変わります。安全性を重視した預金中心の設計もあれば、成長性を重視した投資中心の設計もあります。目的や性格に合った戦略を立てることで、無理なく長期で運用できるようになります。

さらに、教育資金は「使うタイミング」が決まっているため、取り崩し時期に合わせたキャッシュ化の計画も重要です。進学準備として必要な学習費や入学前後の出費も可視化しておくことで、資金不足を防ぎながら安心して備えることができます。この記事では、こうした運用の基本と将来計画をわかりやすく整理して紹介していきます。

9-1: 資産運用の基本と戦略|リスク許容度に合った配分

運用と聞くと難しく感じますが、基本はすごくシンプルです。

「増やしながらリスクを抑える」ことがポイントなんです。

運用の基本:

- 株式:リターンが期待できるが価格変動あり

- 債券:安定性が高く調整役に最適

- 現金:生活費のクッションとして必須

教育資金に適した配分例:

- 株70%+債券30%(長期向き)

- 株50%+債券30%+現金20%(中間タイプ)

ここが重要!

“リスク許容度に合った配分”が運用の成功を左右します。

9-2: 長期的な資金計画の重要性|取り崩し時期とキャッシュ化

教育資金は、最終的には「取り崩す時期」に向けて計画する必要があります。

実は、売却や引き出しのタイミングを早めに決めておくと、価格変動のリスクを避けやすくなるんです。

取り崩し計画のポイント:

- 大学入学の2〜3年前からリスク資産を減らす

- 必要な学費は現金化して確保しておく

- 急な出費に備えてキャッシュ比率を上げる

取り崩しの失敗例:

- 相場が下がった時に慌てて売る

- 全額リスク資産で持ち続ける

ここが重要!

“取り崩し時期”を決めておくことで、相場に左右されずに学費を確保できます。

9-3: 進学準備に向けた学習計画と費用の見える化

教育費は、進路によって大きく変わるため「見える化」がとても重要です。

実は、小学生〜高校生までの費用をざっくり把握できるだけで、資金計画が一気に立てやすくなります。

見える化のポイント:

- 進路別(国公立・私立)の費用表を作る

- 習い事・塾代も加えて総額を把握

- 中学・高校で増える費用のタイミングを知る

さらに、必要金額を表やアプリで管理すると、計画通りに貯めやすくなります。

ここが重要!

教育費は“可視化=コントロールできる”につながり、将来の不安が大きく減ります。

結論

子供の教育資金は「必要額を知る」「最適な口座を選ぶ」「積立を自動化する」という三つのステップを押さえるだけで、誰でも無理なく準備できます。この記事では、幼保から大学までの総額の目安、二人きょうだいの場合のシミュレーション、そして複利を最大限に活かすための早期準備の重要性を解説しました。

また、教育資金を効率よく貯めるには、貯蓄口座・学資保険・新NISA(積立投資) を目的に合わせて使い分けることが大切です。さらに、児童手当の積立、祖父母からの教育資金贈与、教育費無償化制度など、使える制度を正しく理解して活用することで、家計の負担を大幅に軽減できます。

今日からできる行動としては、

- 必要額をざっくりシミュレーションする

- 目的別口座を作り、少額でも自動積立を設定する

- 新NISAの積立枠を確認する

- 教育費のピーク時期を可視化する

これらを始めるだけで、未来の不安が安心へと変わります。早く始めるほど、複利の力を味方にできます!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント