子供の教育資金は、将来の進学や学費を安心して準備するために欠かせないテーマですよね。文部科学省のデータによれば、大学までに必要な費用は数百万円から1,000万円以上にのぼるケースもあり、計画的に貯めることが重要なんです。

実は教育資金を貯める方法には、**貯蓄口座・学資保険・投資(新NISAや積立NISA)**など複数の選択肢があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、家庭の収入や進路の希望によって最適な手段は変わります。

この記事では、教育費の必要額の目安から、学資保険やNISAの活用法、月々の貯金計画までを徹底解説。つまり、ここを読めば**「どこに貯めるのが一番効率的か」**がスッキリ理解でき、今日から教育資金作りを始められるということですね!

子供の教育資金を賢く貯める方法【いくら必要/どこに貯める】

子供の教育資金は「どのくらい必要なのか」「どうやって準備すればいいのか」が大きな悩みですよね。文部科学省や日本政策金融公庫の調査によれば、幼稚園から大学卒業までにかかる費用は公立で約1,000万円、私立なら2,000万円以上かかることもあるんです。

つまり、教育資金は「早めの準備」が何より大切ということです。学費だけでなく、塾や習い事、留学費用なども含めると予想以上に負担が大きくなります。

この記事では、教育費の平均額や目安、早見表を活用したシミュレーション方法、さらに貯蓄・投資・非課税制度(新NISA・iDeCo)を組み合わせた効率的な準備法を解説します。ここを読めば、教育資金の全体像をつかみ、今日から無理なく始められる貯め方がわかります。

1-1: 教育費はいくら必要?【平均/目安/学費の内訳】

実は、子供の教育費って「思った以上にかかる」んです。文部科学省の調査によると、幼稚園から大学まで公立なら約1,000万円、私立なら2,000万円以上必要になるケースもあります。塾や習い事を含めるとさらに増えるんですよね。

教育費の目安:

- 公立小中高+国公立大 … 約1,000万円前後

- 公立小中高+私立大(文系) … 約1,600万円前後

- 公立小中高+私立大(理系/医療系) … 2,000万円〜3,000万円超

ここが重要! 教育費は進路や学校選びで大きく変わるため、「自分の家庭の進路シナリオ」を早めに想定しておくことが大切です。

1-2: 早見表とシミュレーションの重要性【大学費用/私立・公立/文理】

教育費を準備するには「どのくらい必要か」をシミュレーションするのが欠かせません。実は、早見表を使うと「毎月どれくらい積み立てればいいか」がすぐにわかるんです。

シミュレーションの例:

- 国公立大モデル … 毎月1〜2万円の積立でOK

- 私立文系大モデル … 毎月2〜3万円の積立が目安

- 私立理系/医療系モデル … 毎月4〜5万円以上必要になる場合も

つまり、早見表やシミュレーションを活用すれば「教育費のゴール」が見える化され、貯蓄計画が立てやすくなるということですね!

1-3: 子供の教育資金の全体像【貯蓄/投資/非課税制度の活用】

教育資金の準備方法は1つではありません。実は、「貯蓄・投資・非課税制度」を組み合わせることで、リスクを抑えつつ効率的に準備できるんです。

主な選択肢:

- 貯蓄:定期預金・定額貯金で安全に確保

- 投資:積立NISAや投資信託で長期的に資産を増やす

- 非課税制度:新NISAやiDeCoで税制メリットを活用

ここが重要! 教育資金は「安全枠」と「成長枠」を組み合わせることで、確実性と効率性を両立させるのがベストです。

教育資金の準備におすすめの貯め方【学資保険/新NISA/積立】

教育資金の準備といえば「学資保険」が定番でしたが、低金利の影響で返戻率が下がり、昔ほどのメリットは期待できなくなっています。そこで今注目されているのが、新NISAや積立NISAを活用した長期投資です。非課税制度を活かすことで、効率よく教育資金を増やすことが可能になります。

一方で、投資にはリスクもあるため「リスク許容度」を考えながら商品を選ぶことが重要です。インデックス投資信託など低コストで分散できる商品は、初心者にも始めやすい選択肢ですよね。

この記事では、学資保険のメリットとデメリット、新NISA・積立NISAの活用法、さらに積立投資の効果や商品選びのポイントを徹底解説します。つまり、ここを読めば教育資金を守りながら効率的に増やすベストな方法がわかるということです。

2-1. 学資保険のメリット・デメリット【返戻率/保障/途中解約】

実は、学資保険は昔から人気のある教育資金の準備法です。返戻率が一定以上であれば、安定して積み立てができるのが魅力ですよね。

📌 メリット

- 強制的に積立ができる

- 万一のときに保障がつく

- 満期時にまとまった資金が受け取れる

📌 デメリット

- 途中解約すると元本割れのリスクあり

- 低金利時代で返戻率が下がっている

- インフレに弱い

ここが重要! 学資保険は「堅実に貯めたい人」には向いていますが、資産を大きく増やす効果は期待しにくい点を理解しておきましょう。

2-2. 新NISA/積立NISAの活用法【投資信託/長期・分散/非課税】

新NISAや積立NISAは、非課税で投資できる制度として教育資金準備でも注目されています。実は、投資信託をコツコツ積み立てるだけで、長期的には効率よく資産を増やせるんです。

📌 活用ポイント

- 毎月少額から投資可能(1万円前後〜OK)

- 投資信託を長期・分散して運用できる

- 運用益が非課税になるため効率的

つまり、学資保険よりも「増える可能性」が高いのが大きな魅力ですね。

2-3. 積立投資の効果と商品選び【インデックス/リスク許容度/コスト】

積立投資は「時間を味方につける投資法」です。実は、毎月決まった金額を積み立てれば、ドルコスト平均法によって購入価格が平準化され、長期的には安定した成果を得やすくなります。

📌 商品選びのポイント

- インデックスファンドを中心に選ぶ

- 自分のリスク許容度に合わせる

- 信託報酬などのコストを必ず確認

ここが重要! 教育資金は「安全性と増やす力」の両方を意識して、複数の方法を組み合わせるのがベストです。

子供の教育費で失敗しないための注意点【目安把握/進路差】

教育費は「なんとなく貯める」では不十分で、具体的に必要額を把握して計画を立てることが大切です。入学金や授業料だけでなく、塾や習い事、受験費用なども積み重なるため、予想以上に負担が大きくなるケースが多いんです。

さらに、進路によって必要な金額は大きく変わります。例えば、公立と私立では数百万円単位の差があり、自宅通学か下宿かでも費用は大きく変動します。だからこそ、進路ごとの費用目安を早めに知り、ライフプランに合わせた準備が欠かせません。

この記事では、教育費の見積もりポイント、無理のない貯蓄計画の立て方、そして進路別にどのくらい差が出るのかを詳しく解説します。つまり、ここを読めば**「教育資金の落とし穴」を避け、失敗せずに準備する方法**がわかります。

3-1. 必要額の見積もりポイント【入学金/授業料/塾・習い事】

教育費は授業料だけではなく、入学金や塾代、習い事の費用も大きな負担になります。特に中学・高校受験を考える場合は、塾代が数百万円単位になることもあります。

📌 見積もりに入れるべき費用

- 入学金(数十万円)

- 授業料(年間数十万〜百万円)

- 塾・習い事費用(年間数十万円)

ここが重要! 学費以外の「見えにくい出費」を早めに把握することが、失敗を防ぐカギです。

3-2. 貯蓄計画の立て方【目標額/いつから/毎月いくら】

教育資金は「目標額を決めて逆算する」ことが鉄則です。つまり、大学入学時点で必要な金額を決めて、そこから毎月いくら積み立てれば良いかを計算するんです。

📌 計画例

- 国公立大学進学 → 毎月1〜2万円の積立

- 私立大学文系進学 → 毎月2〜3万円

- 私立大学理系進学 → 毎月4〜5万円

これなら「無理なく目標額に到達できる道筋」が見えますね。

3-3. 進路で変わる教育費【公立vs私立/自宅通学vs下宿】

教育費は進路の選択で大きく変わります。例えば、公立と私立では数百万円の差があり、自宅から通うか下宿するかでさらに費用は膨らみます。

📌 費用の違い

- 公立+自宅通学 → 負担は比較的少なめ

- 私立+下宿 → 年間100万円以上の追加負担も

つまり、進路選びは家計の教育費に直結する重要な要素なんです。

教育資金をシミュレーションしよう【年齢別/進学別】

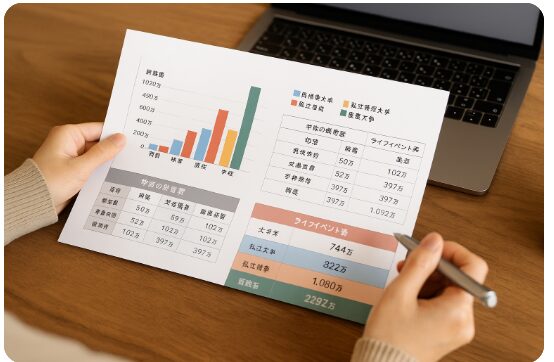

教育資金を効率よく準備するには、実際にどれくらいのお金が必要なのかをシミュレーションすることが欠かせません。保育園から高校までの年間費用や学校外活動費、そして大学進学時の学費や生活費を具体的に把握することで、貯蓄や投資の計画が立てやすくなるんです。

さらに、国公立・私立文系・私立理系・医療系といった進学先によって必要額は大きく変動します。例えば国公立大なら数百万円、私立理系や医療系では1,000万円を超えるケースもあります。こうした差を事前にシミュレーションしておけば、家計の備えも安心ですよね。

この記事では、1年間の教育費から進学先別のモデル試算、さらにライフイベント表を活用した総額イメージまで詳しく解説します。つまり、ここを読めば**「教育資金をいつ・どれくらい準備すればいいか」が一目で分かる**ということです。

4-1. 1年間の教育費を計算【保育園~高校/学校外活動費】

子供の成長に合わせて、教育費はどんどん変化します。実は、学校教育費以外にも「学校外活動費(塾・習い事)」が大きな割合を占めるんです。

📌 年間教育費の目安

- 保育園・幼稚園:数十万円〜100万円前後

- 小学校(公立):約30万円、公立以外では100万円超

- 中学校(公立):約50万円、私立なら150万円超

- 高校(公立):約45万円、私立なら100万円超

ここが重要! 授業料だけでなく「習い事や塾費用」を必ず含めて計算しましょう。

4-2. 進学先別モデル試算【国公立/私立文系/私立理系/医療系】

大学進学費用は進路によって大きな差があります。実は、学費だけでなく自宅通学か下宿かでも年間100万円以上の違いが出ることもあるんです。

📌 大学モデル試算

- 国公立大(自宅通学):約250万〜300万円

- 私立文系(自宅通学):約400万〜500万円

- 私立理系(下宿):800万円以上かかる場合も

- 医療系学部:1,000万円超のケースも珍しくない

つまり、進路シナリオごとに必要額を把握することがシミュレーションの第一歩です。

4-3. 保育園~大学までの総額イメージ【ライフイベント表】

教育費を総額で見ると、その負担の大きさに驚く方も多いはずです。保育園から大学卒業まで、公立で約1,000万円、私立なら2,000万円を超えるケースもあります。

📌 総額イメージ

- 公立コース:1,000万円前後

- 公立+私立大コース:1,500万円以上

- 幼少期から私立コース:2,500万円以上

ここが重要! ライフイベント表を使って「いつ・どの時期に大きな費用がかかるか」を把握しておくと安心です。

月々の貯金計画の作り方【児童手当/自動積立】

教育資金は「まとまったお金を一気に準備する」のではなく、毎月コツコツ積み立てることが成功の秘訣です。年間の教育費を月割りし、先取り貯金や自動積立を活用すれば、無理なく計画的に資金を積み上げられます。

さらに、家庭の収入状況によって貯金の目安は変わります。共働き世帯なら月々の収入から一定額を積み立てやすいですが、片働き世帯やボーナス併用の場合は計画の立て方に工夫が必要です。

また、児童手当は教育資金の強い味方。全額積立に回す、学資保険に組み合わせる、新NISAで運用するなど、使い道を決めておけば確実に教育費へつなげられます。

この記事では、年間費用を月割りする方法、収入別の貯金目安、そして児童手当を賢く活用するコツを解説します。つまり、ここを読めば**「今の収入に合わせた無理のない教育資金の貯め方」**が分かります。

5-1. 年間費用を月割りするコツ【口座分け/先取り】

教育費は年単位で支出が発生することが多いため、「月割り」で準備しておくのがおすすめです。

📌 実践ポイント

- 年間50万円かかる場合 → 毎月約4万円ずつ積立

- 教育費専用口座を作り、先取りで自動振替

- ボーナスは臨時支出用に一部確保

ここが重要! 先取り貯金を仕組み化すれば「気づいたら貯まっている」状態を作れます。

5-2. 収入別の貯金目安【共働き/片働き/ボーナス併用】

家庭の収入状況に合わせて無理なく貯金することが大切です。

📌 収入別目安

- 共働き世帯:毎月3〜5万円の積立を目安

- 片働き世帯:毎月1〜3万円+ボーナスで補填

- ボーナス併用型:毎月少額+ボーナス時にまとめて積立

つまり、収入に応じて柔軟にプランを設計するのが成功の秘訣です。

5-3. 児童手当の賢い活用【全額積立/学資保険連動/新NISA】

児童手当は教育資金準備の強い味方です。実は、0歳から15歳までの総額は約200万円にもなります。

📌 活用方法

- 全額を教育費口座に積立

- 学資保険の保険料に充当

- 新NISAで長期投資に回す

ここが重要! 児童手当を「生活費に使わず教育資金に回す」ことで、確実に準備が進みます。

自動でお金を貯めるしくみ化【口座/定期/投資】

教育資金を確実に貯めるには「貯めようと思ったときに残ったお金を貯金する」よりも、自動で積み立てられる仕組みを作ることが大切です。収入が入った時点で先取りし、専用口座や定期預金に回せば、無理なく継続できます。

さらに、子供名義と親名義の口座を分けておくことで、用途や管理が明確になります。安全性を重視するなら定期預金や定額貯金、効率的に増やすなら積立NISAや投資信託の活用もおすすめです。

つまり「無理なく・自動で・計画的に」教育資金を積み上げる仕組みがポイントなんです。この記事では、口座設計の工夫から定期預金の使い方、さらに投資で増やす方法までを整理して解説します。ここを読めば、毎月の手間をかけずに教育資金を確実に準備できる方法が分かります。

6-1. 子供名義・親名義の口座設計【用途別/管理方法】

教育資金は「名義」を分けて管理すると見える化がしやすくなります。

📌 おすすめの設計方法

- 子供名義口座:祝い金や祖父母からの贈与金を管理

- 親名義口座:児童手当や毎月の積立を入金

- 用途別に口座を分けて「どこにいくらあるか」を明確化

ここが重要! 名義を分けることで教育資金を取り崩さずに済み、計画的な管理が可能になります。

6-2. 定期預金・定額貯金の活用【無リスク枠/満期管理】

リスクを抑えて教育資金を守るには、定期預金や定額貯金の活用が有効です。

📌 活用のコツ

- 無リスクで元本保証があるため安心

- 満期を進学時期に合わせると引き出しやすい

- 少額でもコツコツ積立可能

ここが重要! 「安全に貯める枠」として定期預金を使い、投資と組み合わせてリスクを分散しましょう。

6-3. 資産運用で増やす【積立NISA/投資信託/リバランス】

インフレを考えると、教育資金の一部は投資で増やすことも検討すべきです。

📌 資産運用の選択肢

- 積立NISA:非課税で運用できるので教育資金との相性◎

- 投資信託:インデックス型を選べば長期・分散投資が可能

- 定期的なリバランスでリスクを調整

つまり、預金だけでなく投資を組み合わせることで「安全性+成長性」の両立が実現できるということです。

制度・支援をフル活用【奨学金/教育ローン/贈与】

教育資金は家庭だけで準備するのではなく、制度や支援を上手に活用することで大きな負担軽減につながります。特に、教育ローン・奨学金・祖父母からの贈与は代表的な選択肢で、それぞれメリットと注意点があります。

教育ローンは金利や返済期間を確認し、無理のない範囲で利用することが大切です。奨学金には返済不要の「給付型」と返済が必要な「貸与型」があり、申請時期を逃さないように準備が必要です。また、祖父母からの教育資金贈与は一定額まで非課税になる制度があり、贈与税を気にせず支援を受けられるのが魅力です。

この記事では、それぞれの制度の特徴や注意点を整理し、教育資金を効率よく準備するための現実的な選択肢を解説します。つまり、ここを読めば「家庭の負担を減らしつつ教育費をしっかり確保する方法」が見えてきます。

7-1. 教育ローンの特徴と注意点【金利/返済期間/審査】

進学直前に大きな資金が必要な場合、教育ローンが役立ちます。

📌 教育ローンのポイント

- 金利は1〜3%程度が一般的

- 返済期間は10〜15年が中心

- 公的ローン(日本政策金融公庫)は低金利でおすすめ

ここが重要! 無理のない返済計画を立てて利用すれば、急な出費にも対応できます。

7-2. 奨学金制度の基礎【給付型/貸与型/申請時期】

奨学金は家庭の負担を減らせる代表的な制度です。

📌 奨学金の種類

- 給付型:返済不要(条件あり)

- 貸与型:卒業後に返済が必要

- 申請時期:高校在学中から申し込み可能なケースが多い

ここが重要! 「給付型奨学金」は返済不要なので、条件が合う場合は必ずチェックしておきましょう。

7-3. 祖父母からの教育資金贈与【非課税/贈与税/手続き】

祖父母からのサポートを受けられる場合、非課税制度を活用すると効率的です。

📌 贈与のポイント

- 1人あたり最大1,500万円まで非課税枠あり(教育資金贈与信託)

- 銀行を通じて手続きが必要

- 学費や塾代など、教育目的の支出に限定

**つまり、祖父母からの支援を上手に制度化すれば「税金をかけずに教育資金を準備できる」**ということです。

学校選びが総費用に与える影響【公立/私立/地域差】

教育資金は「どの学校に進学するか」で大きく変わります。公立と私立では初期費用や在学中の学費に数百万円以上の差が出ることもあり、進路選択は家計に直結する重要なポイントです。

また、特別支援学級や専門学部では、設備費や教材費、通学にかかる費用など追加負担が発生するケースもあります。さらに、自宅通学か下宿かによっても費用は大きく変動し、家賃や生活費を含めると年間数十万円以上の差が出ることも珍しくありません。

つまり、学校選びは「教育の質」だけでなく「家計へのインパクト」も考慮すべきなんです。この記事では、公立と私立の費用比較、特別支援・専門学部の特徴、地域差や下宿コストまで整理して解説します。ここを読めば、学校選びが総費用にどのくらい影響するのかを具体的にイメージできるようになります。

8-1. 公立と私立の費用比較【初期費用/在学中コスト】

公立と私立では、入学金や授業料に大きな差があります。

📌 代表的な違い

- 公立:授業料が安く、初期費用も抑えられる

- 私立:入学金が高額、在学中も授業料や設備費がかかる

- 中高一貫や大学私立理系は特に高額になりやすい

ここが重要! 学校の種類を選ぶ段階で「進学後の生活費」まで見積もることが大切です。

8-2. 特別支援・専門学部の費用【設備/通学/支援制度】

特別支援学校や専門学部は、一般校と違った費用がかかります。

📌 特徴的なコスト

- 特別支援学校:教材・サポート機器に費用がかかる場合あり

- 専門学部(医療・芸術など):設備費や実習費が高額

- 通学環境によっては交通費も増加

ここが重要! 支援制度や補助金を調べて利用すれば、負担を軽減できます。

8-3. 地域差と下宿コスト【家賃/交通/生活費】

地域ごとに教育費の差があり、下宿が必要な場合はさらにコスト増です。

📌 下宿が必要な場合の目安

- 家賃:月5〜7万円程度

- 生活費:食費・光熱費で月3〜5万円

- 交通費:通学定期代も数千〜1万円程度

つまり、「学費+生活費」を含めた総額を見積もることが重要ということですね!

子育て世帯の資金管理術【家計/バランス/商品の選び方】

子育て世帯にとって、教育資金はもちろん、日々の生活費や将来の老後資金も同時に考える必要があります。だからこそ、家計全体を見直し、バランスの取れた資金管理をすることが大切なんです。

まずは固定費の削減や支出の可視化から始めると、無理なく貯蓄に回せるお金が増えます。そして、生活費・教育費・老後資金といった短期・中期・長期の目標を分けて管理することで、家計の安定感がぐっと増します。

さらに、教育資金を効率よく準備するには金融商品の選び方も重要です。低コストで流動性があり、税制メリットのある商品を組み合わせることで、リスクを抑えながら資産を増やせます。

この記事では、家計プランの見直し方、生活費と教育費のバランスの取り方、金融商品の選定基準を解説します。**ここを読めば「無理のない資金管理で教育費も生活費も両立する方法」**が分かります。

9-1. 家計全体のプラン見直し【固定費削減/可視化】

まずは支出の「見える化」がスタートラインです。

📌 見直しのポイント

- 家計簿アプリで支出を把握

- 通信費・保険料・サブスクを整理

- 無駄な固定費を削減して教育費に回す

ここが重要! 「削減できる固定費」を教育資金に直結させるのが効率的です。

9-2. 生活費と教育費のバランス【短期・中期・長期の配分】

教育資金は一気に必要ではなく、時期ごとに支出が異なります。

📌 配分の考え方

- 短期:塾や習い事など毎月必要な費用

- 中期:高校や大学進学時の入学金

- 長期:大学4年間の学費や生活費

ここが重要! 「今」と「将来」のバランスを取ることで、無理なく貯められます。

9-3. 金融商品の選定基準【コスト/流動性/税制メリット】

教育資金の準備では「どの商品を選ぶか」が大きな差を生みます。

📌 商品選びのポイント

- コスト:投資信託なら信託報酬の低い商品を選ぶ

- 流動性:必要なときに解約・引き出しできるか

- 税制:新NISA・iDeCoなど非課税制度を活用

つまり、金融商品は「安全性・流動性・税制メリット」を基準に選ぶのが成功のコツですね!

結論

子供の教育資金は「必要額を把握すること」「計画的に積み立てること」「制度や支援を活用すること」が大きなポイントです。教育費は公立か私立か、自宅通学か下宿かで数百万円単位の差が出るため、早めのシミュレーションと準備が成功のカギになります。

学資保険や定期預金などの安全な手段に加えて、新NISAや積立NISAを活用した長期投資を組み合わせれば、効率よく教育資金を増やせます。さらに児童手当を全額積み立てたり、自動積立を設定したりと「仕組み化」することで、無理なく継続できるんです。

また、奨学金・教育ローン・祖父母からの贈与など、利用できる制度をフル活用することで家計の負担を大きく減らせます。教育資金は家庭のライフプラン全体に影響するため、固定費削減や家計バランスの見直しも欠かせません。

つまり、今日からできるのは「教育費の目安を把握し、家計に合った方法で自動的に積み立てること」です。これを実践すれば、将来の学費に不安を感じることなく、子供の夢を応援できる安心感が得られます。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント