今、SNSやニュースでも話題になっているのが「日本株バブル再来」というキーワードです。

日経平均がバブル期以来の高値を更新し、「投資チャンス到来」と感じている人も多いのではないでしょうか?

しかし実は、現在の相場は1980~90年代のバブルとは構造が大きく異なります。

企業業績や円安効果、海外投資家の資金流入など、**実体経済に裏付けられた“健全な上昇”**とも言われているのです。

とはいえ、過熱感やインフレ、米国金利の変動など、注意すべきリスクも存在します。

つまり今こそ、**「なぜ上がっているのか」「どこに注意すべきか」**を冷静に理解しておくことが大切です。

この記事では、過去のバブルとの違いから、今の市場構造・注目銘柄・投資戦略までをわかりやすく解説。

初心者でも迷わず判断できるように、最新データと実践的な視点で日本株投資を整理していきます。

日本株バブルと言われる現象とは何か

「日本株バブル再来」と言われる今、投資家の間では「本当にバブルなのか?」という疑問が高まっています。

日経平均が30年ぶりにバブル期の高値を更新し、海外投資家の資金流入も続いている一方で、実態に伴わない株高ではないかとの声も少なくありません。

そもそも「バブル」とは、経済の基盤よりも過剰な期待や投機によって資産価格が急騰する状態のことを指します。

日本では1980〜90年代にかけて株価と不動産価格が同時に高騰し、崩壊後には長い停滞期を迎えました。

しかし現在の日本株は、企業の業績改善や円安効果、株主還元の強化など、実体経済に支えられた上昇という点で当時とは異なります。

この記事では、バブルの定義から歴史的背景、そして過去の崩壊が投資家に残した教訓までをわかりやすく解説します。

1-1: 「バブル」の定義と株式市場で起こる特徴

実は、「バブル」とは単なる株価上昇のことではないんです。

経済の実力以上に投機的な資金が流れ込み、価格が過剰に膨らむ現象を指します。

株式市場でバブルが起こると、こんな特徴が見られます👇

- 企業の業績よりも株価上昇スピードが圧倒的に速い

- 投資家が「まだ上がる!」と過信して過熱気味になる

- 信用取引やレバレッジ投資が急増して市場が不安定化

つまり、「上昇に根拠があるかどうか」が見極めのポイントなんです。

ここが重要!

実体経済(企業業績や消費動向)と乖離した上昇は、いずれ急落のリスクを伴います。

「なぜ上がっているのか」を常に冷静に確認しましょう。

1-2: 1980~90年代の日本株バブルと現在の違い

1980年代後半、日本はまさに「バブル経済」と呼ばれる時代を迎えました。

日経平均は1989年に史上最高値3万8,915円を記録し、土地や株が次々に高騰。

当時と今の主な違いを比べてみましょう👇

- 当時: 銀行融資による資金過多、土地投機が中心

- 現在: 企業業績の改善・円安効果・海外マネーの流入が中心

- 当時: バブル崩壊後は長期停滞(失われた10年)

- 現在: 実需に基づく上昇で、構造的な強さがある

つまり、今の日本株は「根拠のある成長」に支えられているということですね!

ここが重要!

昔と同じ「バブル」と決めつけず、企業の利益や経済指標に基づいて判断することが、投資成功の第一歩です。

1-3: バブル崩壊から学ぶべき投資家の教訓

実は、過去のバブル崩壊では、多くの投資家が同じ失敗パターンに陥っていました。

当時の教訓を振り返ることで、今後の投資に活かすことができます。

バブル期の典型的な失敗例👇

- 上昇トレンドを信じすぎて高値掴み

- 損切りができずに塩漬け状態

- 感情的になって冷静な判断を失う

このような状況を避けるには、以下のルールを意識することが大切です👇

- 「目標利回り」「損切りライン」を事前に決めておく

- レバレッジをかけすぎない

- ニュースやSNSに流されずデータで判断する癖をつける

ここが重要!

どんな相場でも、感情に支配されず「リスク管理」を最優先することが、長期で勝つ投資家の共通点です。

今の日本株市場の実力をチェックする

今、日経平均株価やTOPIXなどの日本株インデックスが改めて注目を集めています。

株価が上昇している一方で、実際に市場がどれだけの「実力」を示しているのかを知ることが、今後の投資判断には欠かせません。

この記事では、まず日本株市場全体の動きを指し示す主要指数の最新データをチェックし、次に国内を代表する銘柄のパフォーマンスを確認します。さらに、インフレ・円安・賃上げといったマクロ要因が株価にどう影響しているかも解説します。

つまり、「今の日本株市場はどの程度強いのか」「その背景には何があるのか」を明らかにして、投資初心者でも納得できる“市場の実力値”を把握するためのステップを分かりやすく整理します。

2-1: 日経平均・TOPIX・日本株インデックスの最新動向

実は、2024年の日本株市場は過去最高値を更新し続けています。

日経平均株価は一時4万円台に到達し、バブル期以来の高水準となりました。

📊 主な日本株インデックスの動き:

- 日経平均株価:輸出企業中心で、円安の恩恵を受けやすい

- TOPIX:幅広い銘柄を含み、国内経済全体の実力を反映

- JPX日経400:ガバナンス・収益性の高い企業に注目

つまり、現在の日本市場は「過去の勢い」ではなく、企業の実績と海外投資資金の流入による成長相場といえます。

ここが重要!

株価指数を見るときは「どの業種・どの企業が牽引しているか」をチェックすることが、今の市場を正しく読むカギです。

2-2: トヨタ・NTT・JR東日本・半導体関連など主要銘柄のパフォーマンス

今の日本株を支えるのは、グローバル競争力を持つ大型企業群です。

特にトヨタ、NTT、JR東日本、そして半導体関連の成長が目立っています。

📈 注目企業の現状:

- トヨタ自動車:EV・ハイブリッドの好調で営業利益が過去最高

- NTTグループ:通信からAI・データセンター事業への転換で安定成長

- JR東日本:インバウンド需要回復で業績回復が進行

- 半導体関連(ソニーG・東京エレクトロンなど):世界的なAIブームで追い風

これらの企業は、円安の恩恵と世界的需要の高まりの両面で株価を押し上げています。

ここが重要!

業績に裏付けられた上昇は「バブル」ではなく「実力」。

テーマ株だけでなく、長期的に利益を出す企業構造を見極めることが投資成功のポイントです。

2-3: インフレ・円安・賃上げが株価に与える影響

最近の株価上昇の裏にあるのが、インフレ・円安・賃上げトリプル効果です。

これらは一見リスクにも見えますが、実は日本株にとってプラス要因でもあります。

💡 それぞれの影響を整理すると:

- インフレ:企業の売上増加に直結(価格転嫁が可能な企業が有利)

- 円安:輸出企業に追い風、海外売上の円換算利益が増加

- 賃上げ:国内消費が活発化し、サービス業・小売業の業績改善

つまり、今の相場は「悪いインフレ」ではなく、企業収益を押し上げる健全な成長局面なんです。

ここが重要!

マクロ要因を見るときは、「どの業種にプラスか」「どの企業にマイナスか」を切り分けて考えること。

一律に悲観するより、恩恵を受けるセクターに注目するのが賢い投資戦略です。

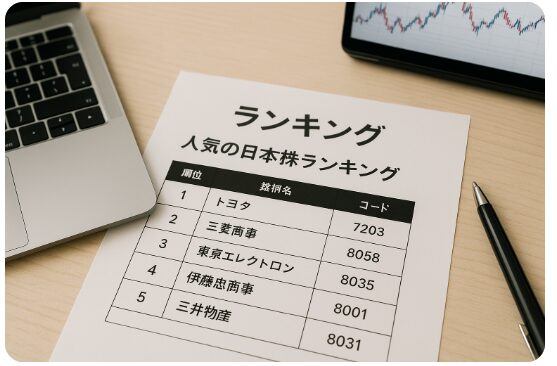

注目すべき日本株ランキングと銘柄の見極め方

今の日本株市場では、成長株・高配当株・テーマ株など、投資スタイルに合わせて注目される銘柄が大きく分かれています。

特に2024年以降は、インフレ・円安・半導体需要といったトレンドを背景に、個人投資家の人気ランキングにも変化が見られます。

実は、注目度の高い銘柄ほど短期的に値動きが大きく、冷静な見極めが欠かせません。

そのためには、成長株のテーマ性・高配当株の利回り・業種別の評価差を理解することがポイントになります。

この記事では、人気の日本株ランキングをもとに、トヨタや三菱商事などの安定銘柄から、半導体・インバウンド関連などの成長テーマまでを徹底分析。

初心者でもわかるように、**「今どんな株が買われているのか」「どんな視点で選べば失敗しないのか」**を具体的に解説していきます。

3-1: 個人投資家に人気の成長株・テーマ株の特徴

実は、個人投資家の間で人気のある銘柄は「テーマ性」が強い傾向があります。

AI・脱炭素・再エネ・旅行関連など、社会トレンドとリンクした成長株が注目されています。

📌 人気テーマ株の例:

- AI関連(ソフトバンクG・エヌビディア関連銘柄)

- 脱炭素・EV関連(トヨタ・パナソニック)

- インバウンド・旅行(HIS・JR・ANA)

これらは短期で上昇することもありますが、過熱時にはリスクも伴います。

ここが重要!

テーマ株投資は「話題性」よりも業績と需要の持続性を見極めることが成功の鍵です。

3-2: 高配当日本株・連続増配株の探し方と利回り比較

今、安定志向の投資家から人気が高いのが「高配当株」と「連続増配株」です。

インフレ環境でも配当収入でリターンを確保できるのが魅力です。

🔍 探し方のポイント:

- 配当利回り3.5%以上の銘柄をスクリーニング

- 過去5年以上増配している企業をチェック

- 自己資本比率・キャッシュフローの安定性を重視

📈 代表的な銘柄例:三菱商事、NTT、伊藤忠商事、武田薬品など

ここが重要!

高配当株は「下落に強く・継続収益が見込める」資産防衛型の投資先。

NISAでの非課税運用との相性も抜群です。

3-3: 業種別(インバウンド・鉄道・半導体・銀行)でみる評価の違い

同じ日本株でも、業種によって株価の動き方や注目ポイントが異なります。

つまり、セクター別の視点を持つことで投資精度が格段に上がるんです。

📊 業種別トレンドまとめ:

- インバウンド関連:観光回復でホテル・鉄道株が堅調

- 鉄道・空運:国内移動需要+外国人旅行客で収益改善

- 半導体関連:AI・データセンター需要で中長期上昇トレンド

- 銀行株:金利上昇局面で利ざや拡大が期待

業種ごとの景気感度を意識すれば、タイミングの見極めがしやすくなります。

ここが重要!

1つの業種に偏らず、景気循環に合わせて複数セクターに分散投資することで、安定したパフォーマンスが狙えます。

今後の日本株はどうなる?市場見通しとシナリオ

「今後の日本株はどうなるのか?」——この問いは、多くの投資家が最も気になるテーマですよね。

2024年の日本株市場は、米国の利下げ観測・円安傾向・海外投資マネーの流入など、複数の要因が交錯しています。

実は、これらの変化が「追い風」と「リスク」の両面を持っていることが重要なポイントです。

たとえば、米国の利下げは日本株にプラスに働く一方、為替の急変や金利差縮小は企業収益を圧迫する可能性もあります。

さらに、ウォーレン・バフェット氏が注目する日本株への長期投資は、海外勢の資金が再び日本市場に戻る兆候として注目を集めています。

この記事では、2025年以降に想定されるマーケットトレンドや注意点も含めて、**「上昇相場が続く条件」と「転換点のサイン」**をわかりやすく整理します。

4-1: 米国の利下げ・為替動向が日本株におよぼすインパクト

実は、日本株相場は米国の金融政策と為替相場の影響を強く受けています。

特に2025年にかけて注目されるのが、「米国の利下げペース」と「円安・円高の方向性」です。

💡 主な影響ポイント:

- 米国の利下げ → ドル安・円高傾向で輸出株にはマイナス要因

- 円安持続 → トヨタやソニーなど輸出企業にプラス

- 金利差縮小 → 海外マネーが日本市場に流入する可能性

つまり、為替と金利のバランスが今後の日本株の鍵になるということですね!

ここが重要!

為替のトレンドを読むには、「日米金利差」「米国CPI」「FRB声明」などを定期的にチェック。

短期的な為替変動よりも、金利政策の方向性を見極めるのが成功のコツです。

4-2: バフェットの日本株投資が示す海外マネー流入の可能性

投資の神様・ウォーレン・バフェット氏が日本株に注目しているのはご存じですか?

彼は商社株(伊藤忠・丸紅・三菱商事など)を中心に長期投資を行い、世界の投資家にも大きな影響を与えました。

📈 バフェットが日本株に注目する理由:

- 円安による海外投資家の買いやすさ

- 日本企業の安定したキャッシュフローと高配当

- ガバナンス改善による企業価値向上

この動きにより、海外マネーが日本株市場へ本格流入。

実際、外国人投資家の買い越し額は過去最大水準を記録しています。

ここが重要!

「海外投資家が注目する市場」は成長の証です。

日本株を長期で保有することで、世界資本の恩恵を受けるチャンスがあります。

4-3: 2025年以降に想定されるマーケットトレンドと注意点

では、2025年以降の日本株はどう動くのでしょうか?

多くの専門家は「中長期的な上昇トレンドが続く」と見ていますが、同時に注意すべきリスクも存在します。

📊 予想される主要トレンド:

- デジタル化・AI関連の成長が加速

- 半導体・EV・再エネ分野が引き続き注目テーマ

- 金利上昇・物価高による一時的な調整リスク

さらに、2025年には大阪万博や賃上げ効果など国内需要が高まる一方で、

地政学リスクや米大統領選の影響も考慮が必要です。

ここが重要!

相場の波に流されず、「テーマ投資」と「長期安定株」の両輪で運用すること。

景気変動があっても、分散・積立・長期保有が最も再現性の高い戦略です。

個人が取り入れやすい日本株投資のやり方

個人投資家が日本株で成果を上げるためには、まず「どんな方法で投資するか」を明確にすることが大切です。

現物株・ETF(上場投資信託)・投資信託など、選択肢は多いですが、リスクとリターンのバランスを理解して選ぶことが成功のカギになります。

特に2024年以降は、新しいNISA制度がスタートし、非課税で長期運用できる環境が整いました。

高配当株やインデックスファンドを組み合わせることで、初心者でも安定的な資産形成が可能になっています。

一方で、短期的なリターンを狙う「レバレッジETF」や「ブル型商品」は、利益チャンスが大きい反面、価格変動リスクも高いため慎重な判断が求められます。

この記事では、初心者が始めやすい日本株投資の基本から、新NISA活用法、レバレッジ商品の注意点までをわかりやすく整理して解説します。

5-1: 初心者が押さえるべき日本株投資の基本(現物・ETF・投信)

日本株投資を始めるなら、まずは投資方法の違いを理解しましょう。

現物株、ETF(上場投資信託)、投資信託の3つが主な選択肢です。

📌 それぞれの特徴:

- 現物株:個別企業の株を購入、配当・株主優待を直接受け取れる

- ETF:日経平均やTOPIXなど指数連動、低コストで分散投資可能

- 投資信託:専門家に運用を任せられ、少額からスタートできる

初心者の方は、まずETFやインデックス投資信託から始めるのがおすすめ。

値動きが緩やかで、リスク分散効果が高いからです。

ここが重要!

1社に集中投資せず、「日本株の全体を買う」イメージで投資するのが安全です。

5-2: 新NISAを使った高配当・インデックス運用の組み立て方

2024年から始まった新NISA制度は、日本株投資との相性が抜群です。

非課税で運用できるため、長期で資産を増やすには最適な仕組みです。

おすすめの組み立て方👇

- つみたて投資枠 → eMAXIS Slim国内株式やTOPIX連動型でコツコツ積立

- 成長投資枠 → 高配当株やETF(例:日経高配当株50)を長期保有

- 分散投資 → 外国株・債券を少し組み合わせる

また、配当再投資を活用することで、複利効果を最大限に引き出せます。

ここが重要!

NISAは「非課税期間を長く使うこと」が最大のメリット。

焦らず、安定銘柄+インデックス積立を軸に運用しましょう。

5-3: 日本株4.3倍ブル・レバレッジETFを使うときの注意点

短期で大きな利益を狙いたい人に人気なのが、**レバレッジETF(ブル型)**です。

代表例として「日経平均4.3倍ブル」などがありますが、使い方を間違えると危険です。

⚠ 注意すべきポイント:

- 日々の値動きにレバレッジがかかるため、長期保有に不向き

- 相場が横ばいでも「減価リスク」で資産が減ることがある

- 損切りルールを明確にしないと、大きな損失を招く可能性

この商品は、短期トレンドを読む上級者向け。

初心者は無理に手を出さず、学びながら少額で体験していくのが安全です。

ここが重要!

レバレッジETFは「高リスク・高リターン」。

長期投資の軸にはせず、あくまでサブ的に利用するのが賢い戦略です。

信用取引・ブル型商品に潜むリスク管理

日本株投資で大きな利益を狙いたい人が活用するのが、「信用取引」や「ブル型ETF」などのレバレッジ商品です。

少ない資金で大きな取引ができる反面、リスクを理解せずに始めると資金を一気に失う危険性もあります。

信用取引は、証券会社からお金や株を借りて取引する仕組みで、利益も損失も倍増するのが特徴です。

また、ブル型ETFは相場上昇時にリターンを拡大しますが、下落局面では想定以上の損失を抱える可能性があります。

特にボラティリティ(価格変動)が高い相場では、ポジションサイズ・損切りルール・資金管理を明確にしておくことが重要です。

この記事では、信用取引の仕組みと追証リスク、ブル型商品の注意点、そして短期売買で失敗しないための具体的なリスク管理法を、初心者にもわかりやすく解説します。

6-1: 信用取引の仕組みと追証リスクを理解する

実は、信用取引とは「証券会社からお金や株を借りて取引を行う方法」です。

手持ち資金より大きな金額で取引できるため、少ない資金で大きな利益を狙えるのが魅力です。

ただし、その分リスクも大きくなります。

もし株価が下落した場合、証券会社に**追加保証金(追証)**を求められることがあります。

📉 信用取引の基本ポイント:

- 買い建て:将来の株価上昇を狙う取引

- 売り建て:株価下落で利益を得る取引

- 追証発生条件:担保評価額が一定割合を下回ったとき

つまり、利益も損失も倍率的に増幅するのが信用取引の特徴なんです。

ここが重要!

信用取引を使うときは「余裕資金の範囲で」「追証ラインを把握して」取引すること。

無理なレバレッジは避けるのが鉄則です。

6-2: ボラティリティが高いときの建て玉サイズと損切りルール

相場が激しく動くとき(ボラティリティが高いとき)は、建て玉(ポジション)の管理が非常に重要になります。

一度の判断ミスが、大きな損失に直結することもあるからです。

📊 安全に取引するための3ステップ:

- 建て玉サイズを資金の20%以内に抑える

- 1回の損失を総資金の2%以内に制限する

- 損切りラインをエントリー時点で決めておく

また、価格変動が激しいときほど、「ナンピン(買い増し)」を避けるのもポイントです。

感情に流されず、冷静に損切りを実行する勇気が大切です。

ここが重要!

「どこで損切るか」を決めてからエントリーするのがプロの基本。

ボラティリティの高い相場では、リスクを小さく・回転を速くが成功の秘訣です。

6-3: 短期売買で失敗しないためのチェックポイント

短期売買(デイトレードやスイング)は、リターンを狙いやすい反面、心理的ストレスと判断ミスのリスクも高くなります。

成功しているトレーダーほど、「ルールとメンタル」を徹底管理しているんです。

💡 チェックしておきたいポイント:

- トレード時間を固定する(相場に張り付きすぎない)

- チャート分析で根拠あるエントリーを行う

- トレード記録を残し、改善点を振り返る

- 連敗時は無理に取り返そうとしない

また、1回の勝ち負けよりも、長期で安定して利益を出す姿勢が大切です。

ここが重要!

短期売買の本質は「勝率」ではなく「資金管理」。

**損小利大(損は小さく、利益は伸ばす)**を意識することで、トータルで勝ち残れます。

海外市場と比較してわかる日本株の位置づけ

日本株を正しく評価するためには、海外市場との比較視点が欠かせません。

米国株や欧州株と比べたとき、日本市場はどのようなポジションにあるのかを理解することで、投資判断の精度が大きく高まります。

実は近年、日本株は「出遅れ市場」から「再評価される市場」へと変化しています。

企業の収益改善やガバナンス改革、円安による輸出企業の利益拡大などが背景にあり、外国人投資家の買い越しも続いています。

一方で、為替の急変や米国の金利動向が、日本株の上昇ペースを左右することもあります。

そのため、グローバル視点での資産配分や為替リスクの管理が重要です。

この記事では、米国・欧州とのパフォーマンス比較から、円安がもたらす投資マネーの動き、そして国際分散投資における日本株の最適な位置づけまでを、わかりやすく整理して解説します。

7-1: 米国株・欧州株と日本株のパフォーマンス比較

実は、世界の主要市場と比較すると、最近の日本株は明らかに強い動きを見せています。

かつて「出遅れ市場」と言われた日本が、今や海外投資家に注目される存在に。

📈 主要市場の比較(2024年時点):

- 米国株(S&P500):ハイテク中心の上昇で高値圏維持

- 欧州株(STOXX600):インフレ懸念で横ばい傾向

- 日本株(日経平均・TOPIX):企業改革・円安で最高値更新

日本企業の**PBR(株価純資産倍率)**改善やガバナンス強化が、海外マネーを呼び込んでいます。

ここが重要!

過去と違い、今の日本株は「割安で放置されていた成長市場」。

米欧の次に伸びる市場として、世界的な資金が集まっています。

7-2: 為替(円安・円高)が外国人投資家の日本株買いに与える影響

外国人投資家が日本株を買うかどうかは、為替の動きに大きく左右されます。

円安になると、ドル建てで見る日本株は「割安」に見えるからです。

💱 為替と外国人投資家の関係:

- 円安(1ドル=150円前後) → 日本株が買われやすい

- 円高(1ドル=130円台) → 海外投資家の資金が流出しやすい

- 金利差縮小 → 為替と株価が同時に動く可能性

また、円安は輸出企業の業績を押し上げる一方で、輸入コスト増の影響もあるため、業種ごとの判断が必要です。

ここが重要!

為替を読むときは「ドル円の動き」だけでなく、米国金利と日銀政策の方向性もセットで確認。

短期よりも、中期的なトレンドを意識するのがポイントです。

7-3: グローバル分散の中に日本株をどう組み込むか

世界分散投資を考えるなら、日本株は安定成長セクターとして欠かせません。

特に円安下では、海外資産のリスクヘッジにもなります。

🌏 分散投資での日本株の活用法:

- **インデックス投資(TOPIX・日経平均)**で市場全体をカバー

- **高配当ETF(例:日経高配当株50)**で安定収入を確保

- **テーマ型ETF(半導体・インバウンド関連)**で成長を狙う

グローバル視点で見ると、日本株は「守りと攻め」の両面を担える資産クラスです。

ここが重要!

海外株だけでなく、日本株をポートフォリオの30〜40%程度に組み入れることで、為替リスクを抑えながら安定したリターンを得られます。

情報収集で差をつける日本株ニュースの見方

日本株で成果を上げる投資家ほど、情報収集力が高いと言われています。

株価の変動を追うだけでなく、ニュースや決算、アナリストの評価を正しく読み取ることで、他の投資家より一歩先の判断ができるようになります。

特に重要なのは、日経ニュースや企業の決算短信・適時開示など「公式情報」をどう読み解くかです。

数字の増減だけでなく、会社の今後の見通しや経営コメントに注目することで、株価の先回り判断が可能になります。

また、証券会社やネット証券ごとのスクリーニング機能・手数料の違いも、投資効率に大きな差を生みます。

さらに、信頼できるレポートやアナリスト評価をチェックすることで、投資判断の精度を高めることができます。

この記事では、初心者でも使いやすい情報源を整理しながら、**「どのニュースをどう読むか」**という実践的な視点で、日本株ニュースの見方をわかりやすく解説します。

8-1: 日経・決算短信・適時開示で見るべき数字とポイント

実は、株価を正しく判断するにはニュースよりも“数字”を読む力が大切なんです。

特に、**日経新聞・決算短信・適時開示(IR情報)**は投資家が最初にチェックすべき3大情報源です。

📊 それぞれの注目ポイント:

- 日経新聞:経済トレンドや業界動向を把握するのに最適

- 決算短信:売上・営業利益・純利益・EPSの増減を確認

- 適時開示(TDnet):新規事業・上方修正・株主還元など企業発表をリアルタイムで取得

この3つを定期的に確認することで、株価変動の「理由」が見えてきます。

決算書の数字を見る際は、前年同期比で伸びているか、営業利益率の推移にも注目しましょう。

ここが重要!

ニュースの見出しだけで判断せず、企業が発信する一次情報を読むクセをつけることが、長期的に勝ち続けるための第一歩です。

8-2: 証券会社・ネット証券の手数料・日本株スクリーニング機能の比較

証券会社を選ぶ際、手数料の安さだけで判断するのは危険です。

実は、スクリーニング機能(銘柄検索ツール)や取引アプリの使いやすさも、利益に大きく影響します。

💡 主なネット証券の特徴まとめ:

- SBI証券:スクリーニング機能が充実、個別株分析ツールが使いやすい

- 楽天証券:日経新聞が無料で読める、初心者に人気

- マネックス証券:米国株やETFとの併用投資に強い

- 松井証券:1日信用取引の手数料無料が魅力

手数料が低くても、分析機能が弱いとタイミングを逃すリスクがあります。

スクリーニングでは「ROE(自己資本利益率)」「PER」「配当利回り」などを基準に、優良株を探すのがコツです。

ここが重要!

「安さ」ではなく「使いやすさ×分析精度」で証券会社を選ぶこと。

ツールを味方にする投資家が、長期で資産を伸ばせます。

8-3: 信頼できる日本株レポート・アナリスト評価の探し方

最近では、ネット上にも株式情報があふれていますが、信頼性の高い情報源を見極める力が求められます。

特にアナリストレポートは、企業の強み・リスク・今後の成長戦略を整理してくれる優れたツールです。

🔍 情報収集におすすめのサイト:

- みんかぶ日本株

└ 個人投資家の予想やAI分析が豊富 - 日経会社情報DIGITAL

└ 上場企業の決算・財務データを詳細に確認可能 - 証券会社公式レポート(SBI・楽天など)

└ プロの分析を無料で読めることも

アナリスト評価を見る際は、「目標株価」よりもレポート内の根拠に注目。

数字と論理に基づいた分析こそ、信頼できる情報の証です。

ここが重要!

SNSや噂よりも、公式情報+プロ分析+自分の判断で投資決定を行うこと。

それが、情報過多時代の最強リスク管理術です。

投資信託・REIT・ETFで日本株をコア運用する方法

日本株への投資を長期的に安定させるためには、投資信託・REIT・ETFを活用した分散運用が欠かせません。

個別株だけに依存せず、ファンドを通じて市場全体に投資することで、リスクを抑えつつ安定したリターンを狙うことができます。

特に人気なのが、「日経平均連動型」「TOPIX連動型」などの日本株インデックスファンドです。

信託報酬(手数料)が低く、運用実績が安定しているため、初心者でも始めやすいのが魅力です。

また、東証REIT(不動産投資信託)や、インバウンド・半導体関連のETFを組み合わせることで、景気やテーマごとの恩恵を取り入れることができます。

一方で、日本株だけに偏ると為替や景気の変動リスクが高まるため、海外資産や債券などを加えた分散ポートフォリオが理想です。

この記事では、各商品の特徴と選び方を整理しながら、日本株を“コア運用”として活用する実践的なステップを解説します。

9-1: 日本株インデックスファンドを選ぶときの信託報酬と運用実績

長期で安定的に資産を増やすなら、インデックスファンド投資が王道です。

特に日本株ファンドを選ぶ際は、「信託報酬の低さ」と「運用実績の安定性」を重視しましょう。

📈 人気の日本株インデックスファンド例:

- eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX):信託報酬0.1%以下でコスト最安水準

- ニッセイTOPIXインデックスファンド:長期保有でも安定運用

- たわらノーロード日経225:日経平均に連動、分かりやすい構成

信託報酬が高いと、運用益が削られる点に注意。

また、過去5年の騰落率を比較し、一貫して平均以上の成績を出しているかを確認しましょう。

ここが重要!

低コストで分散効果が高いファンドを選ぶことが、長期複利の最大化につながります。

9-2: 東証REIT・インバウンド関連・半導体関連日本株ETFの活用メリット

ETFを使えば、個別株を選ばなくてもテーマごとに分散投資が可能です。

特に、REITやインバウンド、半導体関連ETFは日本市場のトレンドを反映しています。

📊 人気ETFとその特徴:

- 東証REIT指数連動ETF:不動産賃料・ホテル需要の上昇を取り込む

- インバウンド関連ETF:観光・小売・運輸セクターが中心

- 半導体関連ETF:AI・EVなど世界需要の拡大を反映

ETFは「買うだけで分散」ができ、コストも低め。

日々の値動きに強く、長期保有で安定リターンを得やすいのが魅力です。

ここが重要!

テーマ型ETFは“旬のテーマ”で買うのではなく、中長期成長が見込める分野に絞ることが大切です。

9-3: 日本株だけに偏らない資産分散の実践ステップ

どんなに好調な相場でも、日本株だけに集中投資するのはリスクです。

分散投資でリスクを抑えながら、長期的な安定成長を目指しましょう。

🌏 分散投資の基本ステップ:

- 国内株:50%(TOPIX・高配当ETFなど)

- 海外株:30%(S&P500・先進国ETF)

- 債券・金:20%(インフレ・円安リスクのヘッジ)

また、為替リスクを考慮して円建て・外貨建て資産のバランスも調整。

この比率を定期的に見直すことで、相場変動に強いポートフォリオを構築できます。

ここが重要!

「どの資産が伸びるか」ではなく、複数資産が支え合う仕組みを作ること。

長期で資産を守り育てるには、分散+積立+継続が最強の戦略です。

結論

日本株市場は今、かつてのバブルとは異なる実体経済に裏付けられた上昇相場を迎えています。

企業業績の改善、賃上げ・円安効果、海外投資マネーの流入など、構造的な追い風が市場を支えています。

つまり、「バブル的な過熱」ではなく、中長期で成長が見込めるフェーズに入っているのです。

とはいえ、インフレや金利変動、為替リスクといった外部要因による急変も常に存在します。

そのため、短期的な値動きに惑わされず、高配当株・インデックス投資・分散運用を軸に、安定したポートフォリオを築くことが重要です。

特に新NISA制度の活用や、ETF・REITを組み合わせた長期投資戦略は、リスクを抑えながら利益を伸ばす有効な手段となります。

また、情報収集の質も成果を左右します。日経・決算短信・アナリストレポートなど信頼性の高い情報源をもとに判断する姿勢が、勝ち続ける投資家への第一歩です。

今日からできることは、「投資ルールを明確にし、定期的に情報をアップデートすること」。

冷静な判断と分散戦略を続けることで、あなたの資産運用は確実に前進していきます。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント