日本はこれから25年にわたり、人口減少・高齢化・労働力不足・財政危機・災害リスクといった課題に本格的に直面していきます。すでにその兆候は、出生率の低下や社会保障制度の限界として現れ始めています。

一方で、AI・再エネ・スマートシティ・移民政策などの新たな可能性が広がっており、「テクノロジーと制度改革の掛け算」で日本再生の糸口が見えてきました。

本記事では、2025年から2050年にかけて起こる重要な変化を未来年表形式で整理しつつ、各分野の課題とその解決戦略をわかりやすく、スマホでも読みやすく解説していきます。

今こそ「未来に備える行動」が求められる時代です。

2030年までに迫る少子高齢化ショックと人口減少対策

2025年から2030年にかけて、日本社会は「少子高齢化ショック」という未曽有の転換点に直面します。出生数の減少と高齢者の急増は、医療・介護・年金といった社会基盤に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

このままでは、「支える人」が足りず、「支えられる人」が急増する構造的危機が現実のものとなります。加えて、地方の人口流出や自治体の財政悪化、雇用の減少も進行中です。

しかし、テクノロジー・制度改革・地域再設計といった複合的な対策を講じれば、未来を切り開くチャンスも見えてきます。本章では、最新の統計データや政策提言をもとに、今すぐ取り組むべき対応策をわかりやすく解説していきます。

1-1: 2025‑2030年出生率・高齢化率の急変動と最新統計

実は、2025年から2030年にかけて、日本の人口構造が一気に変化する重大局面に入るんです。

この5年間で出生率は過去最低を更新し、高齢化率は30%を超えると見られています。

📌 最新統計から読み取れるポイントは以下の通り:

- 出生率は1.20台まで低下し、少子化が加速

- 団塊世代が75歳を超え、後期高齢者比率が急上昇

- 現役世代の負担が過去最大レベルに達する可能性

- 一部の地方では高齢化率が50%を超える地域も出現

このように、短期間での急変動は社会全体のバランスを崩すリスクがあります。

ここが重要!

人口動態の変化は「じわじわ」ではなく「一気に」やってくる。

今から統計データを把握しておくことが、備えの第一歩です。

📎 出典:国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」

https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp

1-2: 医療・介護インフラ崩壊“2027年の崖”を回避する緊急策

「2027年の崖」って聞いたことありますか?

実は、団塊の世代全員が後期高齢者(75歳以上)になるタイミングを指す言葉なんです。

この年を境に、医療・介護の需要が一気に跳ね上がると懸念されています。

📌 具体的に起こりうるリスクは以下の通り:

- 医師・看護師・介護職員の人手不足が深刻化

- 高齢者施設の入所待機者が長期化

- 病院の受け入れキャパを超える地域も

- 都市部・地方ともに医療アクセスの格差が拡大

この危機を回避するには、テクノロジーと制度の両面からの対策が不可欠です。

📌 主な対応策としては、

- 介護DX(ICT導入)やAI診療の拡充

- 地域包括ケアシステムの強化

- 外国人介護人材の受け入れ緩和と育成

- 予防医療や健康増進策へのシフト

ここが重要!

“2027年の崖”はすぐそこです。医療・介護インフラは早めの備えが勝負の分かれ目です。

📎 参考:厚労省「地域医療構想の推進」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

1-3: 地方財政悪化・雇用消失リスクへの対応ロードマップ

実は、人口減少の影響が最も早く・強く表れるのが地方なんです。

特に2025年以降、地方自治体の財政悪化と若年層の流出による雇用崩壊が深刻化しています。

📌 地方で今起きているリスクは以下のようなもの:

- 自治体の税収が急減し、公共サービスが維持困難に

- 地域病院や学校の閉鎖が相次ぐ

- 若者が働ける企業が減り、Uターン就職が進まない

- 地域経済が“縮小スパイラル”に陥る危険性

そのため、地方ごとに持続可能な経済モデルと人材戦略を再構築する必要があります。

📌 有効とされる地方再生の方向性:

- スタートアップやテレワーク人材の誘致支援

- 地元資源を活かした観光・6次産業化

- 地域通貨やポイント制による内需循環

- デジタル田園都市構想によるスマート化推進

つまり、地方は「支援される存在」から「戦略を持つプレイヤー」へ変わる必要があるということですね!

📎 参考:デジタル田園都市国家構想ポータル

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/

2050年の社会保障改革戦略と持続可能な財源確保

少子高齢化が加速する中、**2050年の日本において最大の課題は「社会保障制度の持続性」**です。年金・医療・介護などの負担は年々増加し、今のままでは制度そのものが破綻しかねません。

そこで注目されるのが、マイナンバーによる年金のデジタル化、介護のDX(デジタルトランスフォーメーション)、そしてベーシックインカム導入の可能性です。これらは「効率化」と「公平性」を両立させるカギとなります。

本章では、具体的な改革プランや制度設計の方向性、さらに財源確保の試算モデルについて、初心者にもわかりやすく解説します。未来の安心を支えるために、今何が必要なのかを一緒に考えていきましょう。

2-1: マイナンバー連動デジタル年金構想の実現計画

実は今、政府が進めているのが「デジタル年金構想」という新しい仕組みなんです。

これはマイナンバーと年金情報を完全に連携させて、手続きや受給をよりシンプルに、かつ正確にする計画です。

📌 期待されるポイントはこちら:

- 年金記録の統一・照合ミスの防止

- スマホから手軽に年金状況を確認可能に

- マイナポータルからのオンライン申請が当たり前に

- 脱・紙文化で行政の効率化が進む

これにより、“もらい忘れ”や“記録漏れ”のトラブルが大幅に減るとされています。

ここが重要!

マイナンバー活用によるデジタル年金は、「便利」だけでなく「安心」の基盤になる制度改革です。

📎 参考:デジタル庁「マイナンバー制度と年金連携」

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber

2-2: 介護DX推進と外国人材受入れ拡大の制度設計

介護業界では、人手不足が年々深刻になっているのが現状です。

その解決策として注目されているのが「介護DX(デジタル化)」と「外国人材の受け入れ拡大」です。

📌 政府や企業が進める主な施策は以下の通り:

- センサーやAIカメラで入居者の行動を見守るDX機器の導入

- 介護記録を音声入力やタブレットで効率化

- EPAや特定技能による外国人介護スタッフの受け入れ拡大

- 日本語教育と職場定着支援の強化

テクノロジーと多様な人材が融合することで、介護現場の負担を大きく軽減できる可能性が広がっています。

つまり、これからの介護は「人力頼み」から「デジタル×国際協力」への転換が不可欠ということですね!

📎 参考:厚労省「介護DX・ICT活用推進事業」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192261.html

2-3: ベーシックインカム導入シナリオと財源試算モデル

最近よく聞く「ベーシックインカム(BI)」、実は世界各国で実証実験が進んでいるんです。

日本でも、将来的な社会保障の簡素化・生活保障強化の観点から検討が始まっています。

📌 日本型ベーシックインカムで想定されるシナリオは以下の通り:

- 年金・生活保護などの一部を統合して現金一律支給

- 所得に関係なく国民全員に毎月一定額を支給

- 働くインセンティブを維持した上での「最低限の安心」を保証

- 財源は消費税や社会保険料の見直しで確保

財源試算では「月7万円支給なら年間90兆円が必要」とされており、実現には段階的導入や混合モデルが現実的とも言われています。

ここが重要!

ベーシックインカムは“夢”ではなく、“制度改革の選択肢”として真剣に議論され始めています。

📎 参考:内閣官房「令和の社会保障ビジョン」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/r_mirai/

AI×GXで生き残る日本企業の成長戦略

グローバル競争が激化する中で、日本企業がこれから生き残るためのカギは「AI」と「GX(グリーントランスフォーメーション)」の融合にあります。特に生成AIの実装や脱炭素社会への対応は、もはや選択ではなく“必須戦略”です。

製造業からホワイトカラー業務まで、AIによる生産性向上や業務革新が急速に進行中です。一方、GX分野では再エネ投資や省エネ技術が新たな成長産業を生み出しています。

本章では、次世代の日本企業に求められる具体的な成長戦略や、スタートアップとの連携による地域経済の再生モデルについて詳しく紹介します。テクノロジーと持続可能性の両立が未来を切り開くポイントです。

3-1: 生成AI導入で変わる製造業・ホワイトカラーの未来像

生成AIの進化で、働き方が劇的に変わる時代がすぐそこまで来ています。

とくに、製造業やホワイトカラー職ではAI導入の効果が顕著に現れはじめています。

📌 変化のポイントはこちら:

- 設計・開発業務を自動で補助するAIツールの普及

- カスタマーサポートや文書作成の自動化

- 工場の生産計画や品質管理をAIがサポート

- 人間は“考える”仕事に集中しやすくなる

つまり、AIによって仕事は「奪われる」のではなく、「進化する」方向に向かっているんですね!

ここが重要!

生成AIを活用できる企業や個人こそが、次世代の勝者になります。

📎 参考:経産省「AI導入事例・中小企業向け支援策」

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ai/index.html

3-2: 脱炭素・再エネ投資が牽引する新産業セクター

実は今、世界中で“脱炭素(カーボンニュートラル)”へのシフトが加速していて、

そこにビジネスチャンスを見出す企業が急増しているんです。

📌 脱炭素×再エネ分野の注目トレンド:

- 太陽光・風力・蓄電池のインフラ投資

- EV・水素エネルギー技術の革新

- ESG投資を追い風に資金が集まる

- 脱炭素サプライチェーン構築で新たな雇用も創出

GX(グリーントランスフォーメーション)を本気で進める企業が、

“環境対応×成長”を同時に実現する新産業の主役になってきています。

つまり、「環境はコスト」ではなく「収益機会」に変わってきているということですね!

📎 参考:環境省「GX投資戦略と支援制度」

https://www.env.go.jp/policy/gx/

3-3: 地方創生×スタートアップ連携による地域経済再生モデル

地方経済の再生には、「外からの知恵」と「中からの資源活用」の両輪が必要です。

その中で注目されているのが、スタートアップとの連携による地方創生モデルなんです。

📌 成功事例から見える共通ポイント:

- 自治体と起業家が協働で課題解決型ビジネスを展開

- 地域資源を活かしたIT×観光・農業ビジネス

- 地域ファンドやクラウドファンディングで資金調達

- 外部人材を「よそ者」ではなく「共創者」として受け入れる文化づくり

これにより、雇用創出・移住者増加・地域活性化が実現できるモデルが広がっています。

ここが重要!

「地方=衰退」ではなく、「地方=可能性」に変える時代が来ています。

📎 参考:内閣府「地方創生とスタートアップ支援政策」

https://www.chisou.go.jp/tiiki/index.html

スマートシティ&デジタル田園都市の実装ロードマップ

これからの都市開発は、デジタル技術を活用した「スマートシティ」や「デジタル田園都市」の実装がカギになります。交通、医療、防災、教育など、あらゆる分野がデータとAIによってつながり、住民の暮らしを支える仕組みへと変わっていきます。

すでに東京・大阪などのスーパーシティ構想は具体化が進み、5G・IoTによる都市インフラの最適化や、住民と行政が連携する「共創プラットフォーム」も誕生し始めています。

本章では、スマートシティ政策の最新動向と、地域に根ざしたデジタル化の進め方についてわかりやすく解説します。“誰一人取り残さない”未来の都市像に向けたロードマップを、一緒に見ていきましょう。

4-1: スーパーシティ法指定区域(東京・大阪)の最新進捗

「スーパーシティ法」って聞いたことありますか?

実は、東京・大阪をはじめとする先進地域では、国家戦略特区として未来都市づくりが本格始動しているんです。

📌 現在の注目ポイントはこちら:

- 東京では竹芝・豊洲エリアでモビリティや防災DXが進行中

- 大阪・夢洲では万博に向けたAI・自動運転インフラが整備中

- 行政手続きのデジタル化やスマート教育の導入実証も

- プライバシー保護とデータ活用のルール設計がカギに

これらはすべて、“未来の暮らしの実証実験”として世界から注目されている取り組みです。

ここが重要!

スーパーシティ構想は、単なる都市開発ではなく「未来生活のプロトタイプ」をつくる試みなんです。

📎 参考:内閣府「スーパーシティ構想」

https://www8.cao.go.jp/cstp/supercity/

4-2: 5G・IoT活用による交通最適化&防災インフラDX

実は、次世代都市の進化には「通信インフラ」が不可欠なんです。

とくに**5G・IoT技術を活用した“交通の最適化”と“防災インフラのDX化”**が全国で加速しています。

📌 現在進行中の主な取り組みは以下の通り:

- 5Gを活用した自動運転バスの実証実験

- IoTセンサーで道路・河川・橋梁を常時モニタリング

- 災害発生時に自動でドローンが飛行し被災状況を可視化

- 避難誘導アプリと連動した“個別最適ルート”の提案システム

これにより、災害時の情報伝達・対応スピードが飛躍的に向上します。

つまり、テクノロジーを活用すれば「守れなかった命」を救える社会が実現できるということですね!

📎 参考:総務省「スマートインフラの推進」

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000222.html

4-3: 住民参加型アプリで実現する共創まちづくりプラットフォーム

まちづくりは、行政だけでなく住民一人ひとりが主役になる時代に入っています。

そのカギとなるのが「住民参加型アプリ」を活用した共創型の地域プラットフォームなんです。

📌 どんな機能があるのかというと:

- 道路の穴やごみ放置などを写真で即通報できる通報アプリ

- 地域イベントや町内会のお知らせをスマホで確認・参加予約

- 子育てや福祉サービスのオンライン相談窓口

- 災害情報・避難ルートのリアルタイム通知

こうしたアプリにより、“行政⇔住民”の双方向コミュニケーションが活発になり、

地域の課題を“共に解決する力”が育まれます。

ここが重要!

未来のまちづくりは「市民とアプリが共に動く」共創モデルへと進化しています。

📎 参考:総務省「自治体のデジタル化推進事例」

https://www.soumu.go.jp/digital/dxjirei/

未来年表を読み解く注目書籍・長期ビジョンレポートまとめ

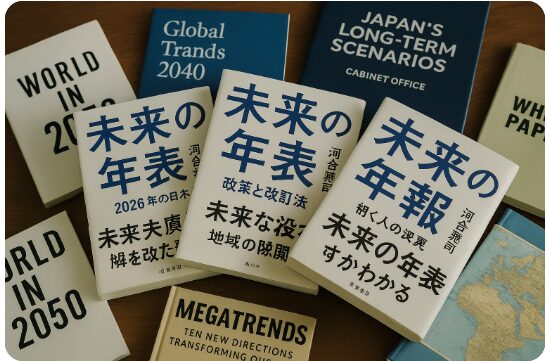

これからの日本を見通すには、信頼性の高い未来予測レポートや書籍から「兆し」を読み解く力が欠かせません。特に『未来の年表』シリーズや政府・民間の長期ビジョンは、これから直面する社会変化や政策課題を理解するための重要な指針となります。

また、海外のシンクタンクや国際機関が発表する将来予測と比較することで、日本の強みや見落とされがちな課題も浮かび上がってきます。

本章では、未来年表的な発想を身につけるためのおすすめ書籍や、政府白書の活用法、世界と比較した日本の立ち位置を紹介します。次の一手を考えるためのヒントが、ここに詰まっています。

5-1: 『未来の年表』シリーズが示す警鐘ポイントと処方箋

『未来の年表』シリーズは、人口減少社会のリアルを突きつけたベストセラーです。

読んだことがない方でも、ニュースなどで見聞きした人も多いのでは?

📌 本書が警鐘を鳴らす主なポイントは以下の通り:

- 2033年には空き家が全国の3戸に1戸へ

- 2040年には自治体の半数が「消滅可能性都市」

- 2050年には働く人が2人に1人になる“超高齢化”社会

- 出生率1.20台では将来世代の維持が困難

こうした未来予測をもとに、「今、私たちがやるべきこと」が明確に示されているのが特徴です。

ここが重要!

“未来は予測ではなく設計できる”というメッセージを、行動のきっかけにしてみましょう。

📎 書籍詳細:『未来の年表』河合雅司(講談社現代新書)

5-2: 政府白書・民間長期ビジョン活用法と訴求ポイント

実は、日本政府やシンクタンクが発行している白書やビジョンレポートは、未来予測の宝庫なんです。

難しそうに見えますが、うまく活用すれば生活やビジネスのヒントが満載です。

📌 注目すべき主な資料はこちら:

- 経済産業省:産業構造ビジョン/GXレポート

- 厚労省:2040年に向けた社会保障政策白書

- NRI/三菱総研などの民間シンクタンクビジョンレポート

- 地方自治体が出す「2040年問題」対応計画書

これらは、**未来志向の政策・社会像を知る“ナビゲーションツール”**として活用できます。

つまり、正しい情報を早く知ることが、未来を先読みする最大の武器になるということですね!

📎 参考:経産省「未来人材ビジョン」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/vision/index.html

5-3: 海外シンクタンク比較で見える日本の強みと課題

未来を見るには、世界の動きを知ることも欠かせません。

実際に、OECD・WEF・ロックフェラー財団などが発行する未来予測レポートは非常に参考になります。

📌 比較して見えてくる日本の特徴:

- 教育水準・基礎インフラの安定性は世界トップクラス

- 一方で、デジタル化の遅れや働き方の柔軟性に課題

- 環境対応・女性の社会進出では改善余地あり

- 少子高齢化の先進モデル国として期待も高まる

このように、日本は課題が多い反面、“先に経験している”という強みを活かせる立場にあるとも言えます。

ここが重要!

世界と比べることで、日本の位置づけと可能性がクリアに見えてきます。

📎 参考:OECD Future of Work レポート

https://www.oecd.org/futures/

個人が取り組む少子化・教育危機へのアクションプラン

少子化や教育の格差拡大は、国レベルの課題であると同時に、私たち一人ひとりが行動を起こすべき身近な問題でもあります。将来の社会を支える人材を育てるには、今からできる「教育」や「学び直し」が欠かせません。

実は、リスキリングやSTEAM教育の普及、そして子育て支援制度の活用は、個人でもすぐに始められるアクションばかりなんです。

本章では、キャリア寿命を延ばすための学び直し戦略や、地域ぐるみで教育を支える実践例、制度を活かすためのチェックリストをわかりやすく解説します。未来をつくるのは、今のあなたの一歩からです。

6-1: リスキリングでキャリア寿命を延ばす戦略

「リスキリング」って最近よく聞きますよね?

実は、人生100年時代を生き抜くうえで欠かせないキーワードなんです。

技術や社会の変化に対応するためには、一度身につけたスキルに頼らず“学び直し”が必要です。

📌 リスキリングで得られるメリットは?

- AIやDXに対応したスキルが身につく

- 転職や副業の幅が広がる

- 定年後も活躍できる“セカンドキャリア”が描ける

- 自信や社会とのつながりが強化される

特に、デジタル・語学・マネジメント分野の需要は今後も拡大必至です。

ここが重要!

キャリアの寿命を延ばすカギは、「働き方」ではなく「学び方」にあります。

📎 参考:リスキリング支援事業(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskilling/index.html

6-2: STEAM教育×地域学習コミュニティの拡充手法

STEAM教育って何?と思う方もいるかもしれません。

簡単に言うと、科学・技術・工学・芸術・数学を横断的に学ぶ教育手法です。

これを地域ぐるみで取り組むことで、子どもたちの創造力・探究心・実践力が育まれるんです。

📌 地域と連携したSTEAM教育の展開例:

- 小学校でのプログラミング・3Dプリンター体験

- 地元企業×学校で行う課題解決プロジェクト

- 放課後のサイエンスクラブやワークショップ開催

- 図書館や公民館を活用した無料学習スペース

子どもだけでなく、**地域の大人も一緒に学べる“共学スタイル”**が理想です。

つまり、「地域が子どもを育てる」時代が本格的に始まっているということですね!

📎 参考:文科省「STEAMライブラリー」

https://www.steam-library.go.jp/

6-3: 子育て支援制度フル活用チェックリスト

「子育てってお金がかかる…」と不安になりますよね?

でも実は、知らないと損する公的支援制度がたくさんあるんです。

📌 使わなきゃもったいない支援制度はこちら:

- 児童手当(月1.5万円〜)※中学卒業まで

- 保育料の無償化(3歳〜5歳の幼児教育)

- ひとり親家庭への支援金・住宅支援

- 出産育児一時金・医療費助成制度

- 企業の育休制度・ファミリーサポートセンター利用

各自治体によって内容が異なるため、市区町村の公式HPを定期的にチェックしましょう。

ここが重要!

制度を“知っている”かどうかで、家計の安心度がまるで違います。

📎 参考:こども家庭庁「子育て支援ポータル」

https://www.cfa.go.jp/policies/support/

災害大国ニッポンのレジリエンス強化策

日本は世界でも有数の**地震・台風・津波リスクを抱える「災害大国」**です。首都直下地震や南海トラフ巨大地震の発生は、もはや「いつ起きてもおかしくない」と言われています。

そんな中で注目されるのが、レジリエンス(災害対応力)を高めるための新しい備え方です。ドローンや衛星データを活用した防災テック、地域ぐるみのタイムライン訓練など、最新の取り組みが各地で進んでいます。

本章では、災害リスクに備えるための実践的なノウハウやテクノロジーの最新事例、住民同士の共助を育む地域モデルを紹介します。自分と家族、そして地域を守る力を、一緒に高めていきましょう。

7-1: 首都直下地震・南海トラフ巨大地震想定被害と備え

「いつ起きてもおかしくない」と言われているのが、首都直下地震と南海トラフ地震です。

実際に、国の想定では最悪の場合、死者数は20万人超、被害額は220兆円以上とも…。

📌 想定される影響と備えのポイント:

- 首都圏での帰宅困難者は最大800万人規模

- ライフライン停止により数日間の孤立リスク

- 沿岸部は津波・液状化現象の危険性あり

- 建物倒壊・火災による二次災害の拡大も想定

これらに備えるためには、個人・家庭・地域での事前準備が必須です。

ここが重要!

大地震は“必ず来る”。だからこそ、今日から備えを始めましょう。

📎 参考:内閣府「防災情報のページ」

https://www.bousai.go.jp/

7-2: ドローン・衛星データ活用による防災テック最新事例

災害時には「早く」「正確に」状況を把握することが命を守るカギになります。

そのために今、ドローンや衛星データを活用した“防災テック”が全国で導入されているんです。

📌 最新事例や技術の活用法:

- 災害直後にドローンが上空から被災状況を自動撮影

- 衛星画像とAIで土砂災害の発生エリアを迅速に特定

- 避難所の混雑状況をセンサーで可視化し分散避難を促す

- 災害時のSNS・位置情報分析でリアルタイム避難誘導

これらの技術により、行政の初動対応スピードが飛躍的に向上しています。

つまり、「見えない被害」をいち早く“見える化”することで、救える命が増えるということですね!

📎 参考:国土地理院「災害対応ドローン活用事例」

https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/drone.html

7-3: 地域共助を生むタイムライン訓練の実践モデル

防災と聞くと「自治体の仕事」と思われがちですが、地域住民の“共助力”こそが命を守る鍵になるんです。

その取り組みとして注目されているのが「タイムライン訓練」です。

📌 タイムライン訓練ってどんなことをするの?

- 災害の数日前〜直前に“誰が・何を・いつまでに”やるかを事前に決めておく

- 自治体・学校・町内会が共同で「発災前行動計画」を作成

- 高齢者や障がい者の避難支援ルートをマッピング

- 避難所の役割分担を事前にシミュレーション

これにより、“指示待ち”ではなく“自分たちで動ける地域”が育まれるんです。

ここが重要!

「地域防災は人づくりから」。タイムライン訓練は、その第一歩です。

📎 参考:消防庁「防災タイムラインの活用マニュアル」

https://www.fdma.go.jp/publication/rescue/post-2.html

移民受入れ×多文化共生の現状と未来戦略

労働人口の減少が進む日本において、外国人材の受け入れと多文化共生の推進は避けて通れないテーマとなっています。実際に、技能実習生や特定技能制度を中心に、外国人労働者の数は年々増加しています。

その一方で、教育や医療などの現場では言語・文化の壁や制度の未整備が課題となり、多文化共生の実現にはまだ多くのハードルが残されています。

本章では、受け入れ制度改革の最新動向や、共生を実現する都市の特徴、医療や教育現場での成功事例を交えて、今後の戦略をわかりやすく解説します。共に生きる未来をどう築くか――そのヒントがここにあります。

8-1: 外国人労働者数推移と受入制度改革の最新動向

実は、日本の労働力不足を支えているのが増加する外国人労働者なんです。

厚労省の発表によると、2023年時点で外国人労働者は約200万人に達し過去最高を記録しました。

📌 増加の背景と制度の変化を見てみましょう:

- 特定技能制度の拡充(介護・建設・農業など)

- 技能実習制度の見直しと「育成就労制度」への移行検討

- 就労ビザ・在留資格の緩和と永住権取得要件の明確化

- コンビニや飲食業でも外国人スタッフが当たり前に

今後、日本が人口減少社会に突入する中で、**外国人材の安定受け入れは“避けて通れない選択”**です。

ここが重要!

“働く移民”はこれからの地域経済を支える主力となっていく存在です。

📎 参考:出入国在留管理庁「外国人雇用状況」

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/index.html

8-2: 多文化教育・医療サービスの課題解消と成功事例

外国人が増える中で見逃せないのが、「教育と医療現場の多文化対応」です。

言語や文化の壁があると、子どもの学びや健康管理に支障が出るリスクが高まります。

📌 現場で起きている課題と改善事例を紹介:

- 学校での「日本語指導が足りない」問題

- 医療機関での言葉の壁による誤診や不安

- 保護者と学校間のコミュニケーション不足

- 母語教育・通訳支援体制が整備された自治体の成功事例(例:名古屋市・浜松市)

行政・NPO・学校が連携することで、“支援される側”から“地域の一員”へと変化が生まれています。

つまり、共生社会は“仕組み”ではなく“信頼関係”から育つということですね!

📎 参考:文科省「外国人児童生徒等教育の充実」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/001.htm

8-3: グローバル人材獲得競争に勝つ都市の必須条件

世界中でいま、高度外国人材の争奪戦が加速しています。

IT・研究・スタートアップ分野では、都市単位での“人材誘致力”が経済の差を生んでいるんです。

📌 優秀な外国人材が選ぶ都市の特徴は?

- 英語対応の教育・医療インフラが整っている

- 外国人向け行政サービスがスムーズ

- スタートアップ支援やビザの取得がしやすい

- ダイバーシティを歓迎する文化が根付いている

東京や福岡はこうした取り組みを先行して進めており、「グローバル都市」としての存在感を高めています。

ここが重要!

世界中から“選ばれる都市”になるには、利便性だけでなく「共感できる街づくり」が求められています。

📎 参考:JETRO「高度外国人材受入れ支援」

https://www.jetro.go.jp/hrportal/

持続可能な日本の未来へ――環境・デジタル民主主義・社会包摂提言

気候変動、人口減少、格差拡大――。複雑に絡み合う課題を抱える日本にとって、「持続可能な社会づくり」は最重要テーマです。経済・環境・民主主義のすべてを同時に変えていくビジョンが求められています。

注目されているのが、循環型経済への転換、デジタル技術を活かした議会のオンライン化、社会的弱者を包摂するイノベーションです。これらはすべて、次世代の暮らし方と社会のあり方を大きく変える力を秘めています。

本章では、エネルギー戦略・地域政治の改革・格差是正の先進事例を紹介しながら、日本の未来を前向きに描くヒントをお届けします。サステナブルな社会は、私たちの選択から始まります。

9-1: 循環型経済実現のための環境&エネルギー転換戦略

気候変動や資源枯渇の時代、キーワードは「循環型経済(サーキュラーエコノミー)」です。

これは、“捨てる”から“循環させる”経済モデルへの転換を意味します。

📌 日本が進める循環経済の施策:

- プラスチック資源循環法の施行(使い捨て削減)

- リサイクル素材の義務化とインセンティブ設計

- サブスク型の製品利用(シェアリングエコノミー)

- 自治体ごとの食品ロス・再生エネルギー活用事例の拡大

「大量生産→大量廃棄」の流れから脱却し、資源の最小消費×最大活用の発想へシフトすることが重要です。

ここが重要!

経済成長と環境保全は“対立”ではなく“共創”の関係に変わりつつあります。

📎 参考:環境省「循環型社会白書」

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/junkan/

9-2: 地方議会オンライン化とデジタル民主主義の進化

コロナ禍を機に、地方議会のオンライン化や電子投票の必要性が注目されるようになりました。

これが今、「デジタル民主主義」への進化として加速しています。

📌 地方議会のデジタル化で起きている変化:

- 議会中継・委員会資料がネットでリアルタイム公開

- Zoomやウェブ会議形式のオンライン本会議

- パブリックコメントをスマホで募集→政策に反映

- 若者・共働き世帯の政治参加がしやすくなった自治体も

こうした取り組みは、“政治に声を届けやすい社会”をつくる基盤になります。

つまり、政治を「遠いもの」から「身近なもの」に変えるチャンスなんですね!

📎 参考:総務省「地方議会改革の推進」

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri/chihou_seido/

9-3: “希望格差”を埋める社会包摂イノベーション提案

社会には、見えない格差=“希望格差”が広がっています。

収入や学歴だけでなく、「自分には選択肢がない」と感じる人が増えているんです。

📌 希望格差を縮めるために注目される取り組み:

- 地域の居場所づくり(子ども食堂・フリースペース)

- ひきこもり支援・若者キャリア支援のNPO連携

- ソーシャルビジネスによる生活困窮者の雇用創出

- 行政×民間×住民による“共創型セーフティネット”構築

「誰も取り残さない」社会のためには、制度より先に“つながり”が必要なんですね。

ここが重要!

格差をなくすのではなく、誰もが“未来を選べる社会”をつくることが大切です。

📎 参考:内閣府「共生社会づくりの推進」

https://www8.cao.go.jp/kourei/kyousei/

結論

日本はこれから、人口減少・高齢化・災害・環境問題・労働力不足など複雑な課題が同時多発的に進行する社会へ突入します。しかしその一方で、AIや再エネ、スマートシティ、社会保障DXといった新たな希望の芽も確実に育ちつつあります。

この記事では、2025年から2050年にかけての未来年表をもとに、今後注目すべき政策・技術・教育・地域戦略をわかりやすく整理しました。

もしあなたがこれからの変化に不安を感じているなら、まずは「知ること」「小さなアクションを起こすこと」から始めてみてください。

- 興味のある分野を調べてみる

- 子育て制度や補助金を調べて活用してみる

- 地域の学習会やリスキリングに参加してみる

未来は、行動した人にこそ開かれます。今日のあなたの一歩が、10年後の安心をつくります。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント