2050年カーボンニュートラルへ向けて、日本が果たすべき環境対策は待ったなしの状況です。

地球温暖化の加速、エネルギー価格の高騰、そして企業の国際競争力まで——すべてが「脱炭素化」と密接に関わっています。

実は、カーボンニュートラルの達成にはエネルギー・交通・産業・生活といったあらゆる分野の変革が求められており、今すぐにでも行動を始める必要があります。

本記事では、再生可能エネルギー導入から資源循環、グリーンファイナンス、そして市民参加まで、9つの視点から日本が取るべき対策とそのロードマップをわかりやすく解説します。

ここが重要! この記事を読めば、日本の脱炭素戦略の全体像と、あなたにできる具体的アクションがわかります。

再生可能エネルギー拡大の加速戦略

再生可能エネルギーの導入加速は、日本の脱炭素社会実現に欠かせない最重要課題の一つです。

特に太陽光や風力は2030年の電源構成における中核とされており、導入拡大が急務となっています。

さらに、バイオマスや地熱といった地域資源を活かす発電方式も注目されており、分散型エネルギー社会の鍵としての役割が期待されています。

そして、普及を支えてきた**固定価格買取制度(FIT)**も、時代に合わせた見直しが進んでいます。

この章では、再エネ導入に向けた最新目標と実績、潜在能力の高いエネルギー源、制度面の転換ポイントについて、初心者でもわかりやすく丁寧に解説していきます。

1-1: 太陽光・風力導入の2030年目標と最新実績

実は、政府は2030年までに再エネ比率を36~38%にする目標を掲げているんです。

この中核を担うのが、太陽光発電と風力発電。どちらも日本全国で導入が進んでおり、特に洋上風力は次世代の主力電源として期待されています!

太陽光・風力のポイント:

- 太陽光発電は導入数が多く、住宅にも普及済み

- 洋上風力は政府主導で全国に導入が加速中

- 地域ごとのポテンシャルを活かした設置がカギ

ここが重要!

再エネ導入の主役は「太陽と風」!2030年の目標達成には今のペースをさらに加速する必要があります。

1-2: バイオマス・地熱のポテンシャルを引き出す技術

太陽光・風力だけじゃないんです。バイオマスや地熱発電も日本の再エネ拡大には欠かせません。

実はこれらは天候に左右されず、安定供給ができるというメリットがあります。

注目ポイントはこちら:

- バイオマスは間伐材や農業残渣を活用でき、地域経済にも貢献

- 地熱発電は火山資源が豊富な日本にぴったり

- 導入には地元との合意形成と環境配慮が必要

ここが重要!

分散型の再エネとして、地域に根ざした「地熱×バイオマス」は今後の成長分野です!

1-3: 再エネ固定価格買取制度(FIT)の見直しポイント

これまで再エネ導入を支えてきたFIT制度(固定価格買取制度)。

でも、現在はFIP制度(フィードインプレミアム)への移行が進んでおり、事業者の自立と市場対応力が求められるようになってきました。

制度変更のポイント:

- FIT:発電した電気を一定価格で国が買い取る制度

- FIP:市場価格+プレミアムで自立的に収益確保を目指す

- 価格変動に対応する技術と運用ノウハウが必要

ここが重要!

再エネは「売るだけ」から「収益を管理する時代」に!制度の変化を理解しておくことが大切です。

脱炭素産業への転換とイノベーション推進

産業全体の脱炭素化は、2050年カーボンニュートラル実現のカギを握ります。

従来のエネルギー構造から脱却し、**水素社会や電動モビリティの実現、CO₂の回収・再利用技術(CCUS)**の導入が急速に求められています。

中でも、グリーン水素はクリーンエネルギーの柱として注目され、各国が開発競争を加速中。

同時に、排出したCO₂を回収・地中に固定する技術も、重工業分野などで必須となります。

また、**電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)**の普及には、政策支援とインフラ整備が欠かせません。

この章では、脱炭素産業へのシフトを実現する最新テクノロジーと支援制度を、やさしく整理して解説していきます。

2-1: グリーン水素社会実現に向けた技術ロードマップ

今注目されているのが、**「水素エネルギーで動く社会」**です。

実は、水素は燃やしてもCO₂を出さないクリーンなエネルギーとして、世界中で導入が進んでいます。

日本政府も「グリーン水素」によるエネルギー転換を後押し中!

ポイントはこちら:

- 再エネ由来の水素を製造する“グリーン水素”が主役

- 発電所・製鉄所・輸送業など多分野での応用が想定

- 水素ステーションや供給網の整備が急務

ここが重要!

水素は“究極のクリーン燃料”。でも、社会インフラの整備と価格競争力がカギになります。

2-2: CO₂回収・貯留(CCUS)導入の課題と解決策

CO₂を出さないのが理想。でも現実は…そう簡単じゃないですよね?

だから今、注目されているのが**「出たCO₂を回収して封じ込める」CCUS技術**なんです。

主な課題と解決策:

- 回収コストが高く、事業化しにくい

- 貯留先の安全性や地域住民との合意形成が課題

- 解決には「税制優遇」「国の実証支援」が重要

ここが重要!

「排出ゼロが無理でも“出た分を回収”」という現実的アプローチが、脱炭素への有力な一手なんです。

2-3: 電気自動車・燃料電池車普及を支える政策

脱炭素といえば、やっぱり**EV(電気自動車)とFCV(燃料電池車)**の普及ですよね。

でも…高い、充電できない、選べる車種が少ない。そんな声も多いのが現実です。

その対策として政府が実施している支援策は以下のとおり:

- 購入時の補助金支給(最大85万円など)

- EV用急速充電器の全国設置支援

- 自動車メーカーへの研究開発支援

ここが重要!

インフラと補助金の“W支援”が、EV・FCVの普及スピードを左右します!

省エネ&建築物のエネルギー効率化施策

建築物の省エネ対策は、日本全体の温室効果ガス削減において非常に重要な分野です。

家庭やオフィスのエネルギー使用量を減らすことは、日々の生活の中でも実践可能で、即効性のある対策の一つです。

特に注目されているのが、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やスマートシティの全国展開。

これらは、再生可能エネルギーとIT技術を組み合わせて、地域全体のエネルギー効率を飛躍的に向上させます。

また、住宅やビルの断熱改修を補助金でサポートする制度も整備されつつあり、導入ハードルが下がっています。

さらに、IoTやAIを活用したエネルギー管理システムの活用により、見える化と自動制御が進んでいます。

この章では、省エネ技術とその支援策について、実例を交えながらわかりやすく解説します。

3-1: ZEH・スマートシティモデルの全国展開

「家から地球を守る」って言われてもピンとこないかもしれませんが、

ZEH(ゼロエネルギーハウス)やスマートシティは、その第一歩なんです!

全国各地で進む取り組み:

- ZEHは太陽光+高断熱+省エネ設備で光熱費ゼロ

- スマートシティはエネルギーを都市単位で最適制御

- 国も自治体も補助金で後押し中!

ここが重要!

家や街そのものが“省エネ装置”になる時代が始まっています!

3-2: 住宅・ビル断熱改修と補助金活用術

実は、日本の住宅の多くは**「冬寒く、夏暑い」構造なんです。

その原因が、断熱不足。でも、これって補助金を活用すれば改善できる**んですよ!

ポイントは次の3つ:

- 内窓設置や断熱材の改修に最大200万円の補助

- 中小ビルでも補助対象に拡大中

- 光熱費の大幅カットが可能!

ここが重要!

省エネの近道は「家の断熱」から。お金も環境も、両方得するチャンスです!

3-3: IoT・AIを活用したエネルギー管理システム

最近はエアコンや照明の“自動制御”って当たり前になってきましたよね?

これはすべてIoTやAIの進化のおかげなんです。

住宅やビルでの活用例:

- 使用電力をリアルタイムで“見える化”できる

- AIが最適な温度・時間を自動で調整

- ビル全体の電力ピークを抑える仕組みも

ここが重要!

テクノロジーを使えば、手間なく「かしこく省エネ」が実現できるんです!

輸送・物流の脱炭素化ロードマップ

日本の脱炭素社会を実現するうえで、輸送・物流分野のCO₂削減は避けて通れません。

実は、国内の温室効果ガス排出量のうち、約18%が運輸部門から出ていると言われています。

今後は、鉄道や船舶の電化、バイオ燃料やLNGなどの代替燃料導入がカギとなります。

また、トラック輸送のEV化・水素トラック導入も加速しており、補助金やインフラ整備が急ピッチで進められています。

加えて、モーダルシフトやラストワンマイルの見直しにより、効率的で環境負荷の少ない配送体制を構築する動きも加速中です。

この章では、最新の政策や企業の取り組み事例をもとに、輸送・物流の脱炭素戦略を分かりやすく解説します。

4-1: 鉄道・船舶電化と代替燃料導入の計画

輸送分野でも「CO₂ゼロ」への動きが加速中です。

特に鉄道や船舶は、エネルギー効率の高い脱炭素化の切り札とされています。

その具体的な取り組みがこちら:

- 電化率の低いローカル鉄道に電化やバッテリー車両を導入

- 船舶ではLNG・水素・アンモニア燃料の導入が進行中

- 国交省が「グリーン交通戦略」を掲げ、支援策も整備中

ここが重要!

大規模インフラこそ、脱炭素化のインパクトが大きい。輸送の電化+代替燃料の導入が鍵です!

4-2: トラックEV・水素トラック普及の支援策

「物流の脱炭素」と聞いてまず浮かぶのがトラックの電動化ですよね?

でも、バッテリー価格や航続距離、充電インフラの問題がハードルになります。

そこで政府・企業が取り組む主な支援策はこちら:

- EV・水素トラック導入時の補助金支給(最大500万円)

- 商業施設や高速道路SAへの急速充電・水素ステーション整備

- 運送事業者向けの導入ガイドライン提供

ここが重要!

「走るだけでCO₂ゼロ」の物流を実現するには、インフラ整備と導入コスト支援が不可欠なんです。

4-3: モーダルシフトとラストワンマイル改革

実は、長距離輸送の脱炭素化で効果が大きいのがモーダルシフトです。

つまり「トラック→鉄道や船舶」に切り替えることで、CO₂を大幅に削減できるんです。

主な戦略は次の通り:

- 幹線輸送をJR貨物や内航船に転換

- 都市部の“ラストワンマイル”に小型EVやカーゴバイクを導入

- スマート物流管理システムで配送効率の最大化

ここが重要!

CO₂削減は**“運び方そのもの”を見直すこと**が最短ルート。物流全体の再構築が求められています。

農林業でのカーボン吸収強化策

カーボンニュートラルの実現には、「吸収源」の強化が不可欠です。

特に日本では、森林や農地などの自然環境を活かしたCO₂吸収対策が注目されています。

なかでも、持続可能な森林経営や植林プロジェクトは、温室効果ガスの長期的な吸収に貢献します。

さらに、スマート農業の導入により、肥料や燃料の使用を最適化することで、排出量の削減が可能となります。

最近では、バイオ炭を用いた土壌炭素固定の技術革新も進んでおり、学術・産業の両面で導入が広がっています。

この章では、農林業が持つ吸収源としての可能性と、最新の技術・政策支援策について、わかりやすく解説していきます。

5-1: 森林経営・植林プロジェクトの推進体制

森は「天然のCO₂吸収マシン」なんです。

でも、日本の森林は手入れ不足で、その吸収力が年々低下しているのが現状です。

国の対策と今後の注力ポイント:

- 放置林を整備し、二酸化炭素吸収源として再活用

- 林業従事者の育成・支援体制を強化

- 官民連携で**「カーボンクレジット型植林」プロジェクトを推進**

ここが重要!

森林を守ることは、未来のCO₂対策。“伐って、植えて、育てる”循環林業がカギになります。

5-2: スマート農業によるCO₂排出削減技術

「農業ってそんなにCO₂出すの?」と思われがちですが、

肥料の使用や機械作業による温室効果ガスの排出が意外と多いんです。

その対策として導入が進むスマート農業技術:

- ドローン・AIで最適な農薬・肥料量を自動制御

- GPSトラクターで無駄な燃料消費をカット

- 省エネ温室で年間の電力使用を最大30%削減

ここが重要!

環境に優しい農業は、テクノロジーとの融合で実現可能なんです!

5-3: バイオ炭活用と土壌炭素固定の最新研究

最近、注目されているのが**「バイオ炭」**という技術です。

これは、植物由来の廃材などを炭にして土に混ぜ、CO₂を長期間固定化する方法なんです。

主なポイントは以下の通り:

- 廃棄バイオマスを炭化処理して土壌改良剤に利用

- 土壌中に数十〜百年単位で炭素を固定可能

- 一部自治体や大学で実証実験がスタート

ここが重要!

農地が“炭素の貯金箱”になる未来も近い!カーボン吸収と土壌改善の一石二鳥の技術なんです。

循環型社会を支える資源リサイクル強化

2050年カーボンニュートラルの実現には、廃棄物を減らし資源を最大限に活用する「循環型社会」の構築が欠かせません。

とくにプラスチックや電子機器、建設資材などのリサイクルは、脱炭素と資源確保の両面で重要性が増しています。

今では、高度なリサイクル技術やAIを活用した選別システムが登場し、分別効率と資源回収率の向上が進んでいます。

さらに、レアメタルの再利用や建設廃材のリユース推進に向けた政策支援も拡充中です。

この章では、プラごみ削減・家電リサイクル・建材再利用の最前線とその効果的な導入方法をわかりやすく紹介します。

6-1: プラスチック廃棄物削減と高度リサイクル技術

プラスチックごみ問題は、今や世界共通の課題ですよね?

日本でもコンビニやスーパーでのレジ袋削減が進んでいますが、それだけでは足りません。

注目すべきリサイクル技術と取り組みは以下の通り:

- マテリアルリサイクル(再成形)からケミカルリサイクル(分解)へ移行中

- 回収率を上げるための自治体×企業連携の強化

- 食品トレー・容器の「再生素材100%」製品も拡大中

ここが重要!

プラスチックは「減らす+再活用」がセットで重要。高度リサイクル技術の導入がカギになります。

6-2: 電子廃棄物リサイクルとレアメタル回収

「使わなくなったスマホ、どうしてますか?」

実は、電子機器の中には希少なレアメタルが多数含まれているんです。

だからこそ、回収・再資源化の動きが広がっています:

- 都市鉱山としての電子廃棄物リサイクルが本格化

- 携帯キャリアや家電量販店が使用済みスマホの無料回収を実施

- 専門技術による高精度な金・パラジウムの抽出

ここが重要!

レアメタルはリサイクルして循環させる時代へ。使い終わった機器は資源の宝庫なんです!

6-3: 建設廃材リユース・リサイクルの促進施策

建設現場で出る「がれき」や「木くず」も、実は貴重な資源なんです。

近年はそのリユース・リサイクルが進み、環境対策にも一役買っています。

主な施策と技術は次の通り:

- 解体現場での分別回収と資源化率の向上

- コンクリートやアスファルトの再利用で建設コスト削減

- 国交省が推進する建設リサイクル法の強化

ここが重要!

「壊す」から「活かす」へ。建設業も循環型社会の中核を担っているんです!

カーボンプライシングと市場メカニズム導入

脱炭素社会を実現するためには、「お金の流れ」を変えることが不可欠です。

その鍵を握るのが「カーボンプライシング」と「市場メカニズム」の活用です。

たとえば炭素税や排出権取引制度は、排出量に応じたコスト負担を企業に求める仕組みで、世界中で導入が進んでいます。

また、環境に配慮した投資として注目されるグリーンボンドやグリーンファイナンスも、企業の脱炭素化を後押ししています。

さらに、ESG投資の拡大が進むことで、環境対策を実行する企業に資金が集まりやすくなる仕組みが整いつつあります。

この章では、炭素価格の最新動向から、資金調達の具体的手法まで、政策と金融の交差点をわかりやすく解説します。

7-1: 炭素税・排出権取引制度の最新動向

「排出したCO₂に価格をつける」という考え方、聞いたことありますか?

それがいわゆるカーボンプライシングで、炭素税や排出権取引制度(ETS)が代表的です。

日本国内外の最新動向はこうなっています:

- EUでは1トンあたりの排出権価格が1万円超に高騰

- 日本でも2026年に「実質炭素価格」導入予定

- 経済産業省が企業向けETS制度の試験運用を実施中

ここが重要!

CO₂排出にコストがかかる時代。価格を通じた行動変容が脱炭素のカギです。

7-2: グリーンボンド・グリーンファイナンス活用法

脱炭素にはお金が必要。でもそのお金、どこから?

そこで登場するのが、グリーンボンド(環境目的の債券)やグリーンローンといった資金調達法です。

具体的には:

- 再エネやEV開発に特化した資金調達が可能

- 金融庁や国際機関が透明性・報告義務のガイドラインを整備

- 国内では地方自治体や企業によるグリーンボンド発行が急増中

ここが重要!

お金の流れが“環境を選ぶ”時代に。グリーンファイナンスは脱炭素を支える金融インフラなんです。

7-3: ESG投資拡大が生む脱炭素インセンティブ

最近よく聞く**「ESG投資」**。

これは「環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)」に配慮した企業にお金が集まるという仕組みです。

その動きが脱炭素を後押ししているんです:

- ESG評価が高い企業に世界中の投資マネーが集中

- 上場企業ではCO₂排出情報の開示が義務化の流れ

- 投資家が「脱炭素に積極的か」を重視する時代へ

ここが重要!

「環境にやさしい企業=評価される企業」。ESG投資は企業行動を変える強力なインセンティブです!

地方自治体と市民参加型脱炭素モデル

脱炭素社会の実現は、国の政策だけでなく「地域と市民」の力が欠かせません。

いま、全国各地で自治体と住民が協力しながら、独自のカーボンニュートラル施策を展開する動きが広がっています。

たとえば、脱炭素先進地域では再エネ設備の地産地消や、省エネ住宅支援制度などが整備され、地域全体での排出削減が進んでいます。

さらに、コミュニティソーラーやエネルギー協同組合を通じて、市民が再エネ事業に直接参加できるモデルも注目されています。

この章では、自治体主導の成功事例から、個人が参加できる測定ツールや仕組みまで、身近な脱炭素アクションを具体的に紹介します。

8-1: モデル地域での脱炭素先進事例

「地方でも脱炭素って進んでるの?」

そんな疑問を持つ方も多いですよね。実は、自治体が主導する先進的な脱炭素モデル地域が全国に広がっているんです。

注目すべき事例をいくつか紹介すると:

- 長野県飯田市:地域一体での再エネ導入+木質バイオマス活用

- 福岡県みやま市:スマートエネルギー事業と電力地産地消の実現

- 北海道下川町:森林資源を活用した循環型経済モデル

ここが重要!

地方ならではの資源を活かした脱炭素は、全国への展開モデルとして非常に参考になります。

8-2: コミュニティソーラー・エネルギー協同組合

「太陽光発電って企業やお金持ちだけのもの?」

いえいえ、実は**市民が主体となって始められる“コミュニティソーラー”**という取り組みがあるんです!

その特徴は以下の通り:

- 地元住民が出資して太陽光発電所を運営

- 利益は地域に還元、地元経済の循環にもつながる

- 「エネルギー協同組合」として意思決定も市民参加型

ここが重要!

エネルギーを「使うだけ」から「つくって支える」へ。地域主導型の脱炭素が広がっています!

8-3: 市民向けカーボンフットプリント測定ツール

「自分の生活でどれくらいCO₂を出してるか、考えたことありますか?」

今はスマホでも**“カーボンフットプリント(CO₂排出量)”が簡単に見える化できる時代**なんです。

代表的なツールには:

- 環境省の「CO₂可視化アプリ」:買い物や通勤での排出量を数値化

- 民間企業の「サステナライフ診断」:生活スタイルに応じたアドバイス付き

- 自治体連携の「地域脱炭素ダッシュボード」:地域ごとの排出状況を共有

ここが重要!

**まずは“知ること”から脱炭素は始まります。**数値で見えると行動も変わりやすいんです!

2050年実現に向けた行動計画と進捗モニタリング

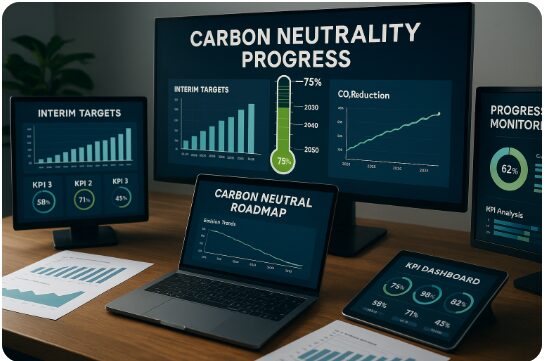

2050年カーボンニュートラル実現には、具体的かつ継続的な行動計画と、その進捗を見える化する体制づくりが不可欠です。

長期ビジョンを絵に描いた餅で終わらせないためには、「今どこまで進んでいるのか?」を誰もが確認できる仕組みが求められています。

政府は2030年・2040年に向けた**中間目標とKPI(評価指標)**を設定し、企業や自治体と連携して段階的な達成を目指しています。

さらに、デジタルツールやAIを使ったモニタリングによって、脱炭素の進捗をリアルタイムに分析・可視化する動きも加速しています。

この章では、中間目標の設定方法から、官民一体での運用体制、最新の進捗管理技術までをわかりやすく紹介します。

9-1: 2030年・2040年中間目標の設定と評価指標

2050年カーボンニュートラルのゴールは遠く見えますが、

実は2030年や2040年といった中間目標が極めて重要なんです。

日本政府の設定しているマイルストーンは:

- 2030年:温室効果ガス46%削減(2013年比)

- 2040年:中間点として各産業ごとのゼロ化プランを進行中

- 評価にはCO₂排出量・再エネ比率・省エネ効果など複数指標を用いる

ここが重要!

目標を小分けにして進めることで、進捗が見え、対策も柔軟に修正可能になります!

9-2: 政府・企業・市民の三者協働ガバナンス体制

脱炭素って、誰か1人が頑張ってもダメなんです。

政府・企業・市民がそれぞれの立場で連携する“三位一体の推進体制”が必要不可欠なんです!

それぞれの役割はこんな感じ:

- 政府:制度づくり・予算支援・規制設計

- 企業:技術革新・CO₂削減努力・情報公開

- 市民:消費行動の見直し・地域活動への参加

ここが重要!

協働の仕組みを作ることが、持続可能な社会への最短ルートです。

9-3: デジタルツールを活用した透明性ある進捗監視

「本当に脱炭素、進んでるの?」

そんな不安に答えるのが、デジタルでの見える化=モニタリングの強化です!

活用されている主なツールは:

- 衛星データ×AIによるCO₂排出量のリアルタイム分析

- 地方自治体が導入する「脱炭素ダッシュボード」

- 環境省のオープンデータプラットフォーム

ここが重要!

進捗を見える化すれば、信頼性も上がり、市民の納得感ある行動へつながります。

結論

私たちが目指す**「2050年カーボンニュートラル」**は、遠い未来の話ではなく、今この瞬間の選択と行動によって達成されるものです。

再エネ導入、脱炭素イノベーション、資源循環、地域参加――すべてがつながり、積み重ねられてこそ未来は変わります。

つまり、国・企業・個人のすべてが「当事者」として意識を持つことが鍵なんですね。

電気を選ぶ、移動手段を見直す、補助金制度を知る。それだけでも、未来に大きな影響を与える行動になります。

脱炭素社会の実現は、環境保護だけでなく、日本の競争力や私たちの生活の質にも直結します。

一人ひとりの力が重なれば、2050年の理想は現実になるはずです。

まずは身近なところから、一歩を踏み出してみましょう!

できることから始めることが、未来を守る最良の方法です。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント