最近、「株主優待ってお得って聞くけど、実際どうなの?」と気になる方が増えていますよね。

特に初心者にとっては、優待内容や条件が複雑に見えてしまいがちです。

でも、仕組みを知ればとてもシンプル。**実は「一定の株を持っているだけで、商品やサービスがもらえる」**というのが基本なんです。

本記事では、株主優待の仕組みからメリット・デメリット、人気銘柄、受け取りの流れまでを会話調でわかりやすく解説していきます。

**「まずはお得な株から始めたい」**という方にもぴったりの内容です。

株主優待とは?初心者向けに仕組みを解説

「株主優待って、聞いたことあるけどよく分からない…」という方、多いのではないでしょうか?

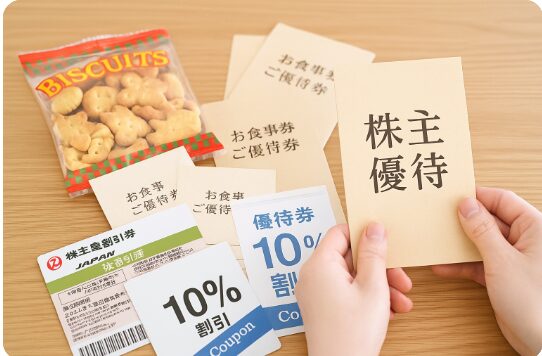

実は株主優待は、企業が株主に対して感謝の気持ちとして提供する特典のことなんです。

たとえば、お菓子の詰め合わせやお食事券、自社製品の割引など、日常で使えるお得なサービスがもらえることもあります。

上手に活用すれば、生活費の節約にもつながる嬉しい制度なんです!

この章では、初心者でもすぐに理解できるように、株主優待の仕組みや基本ルールをやさしく解説していきます。

これを読めば、「なるほど、こういう仕組みなんだ!」と納得できるはずです。

1-1. 株主優待の基本的な仕組みとは?

「株を持つだけで優待がもらえるって本当?」と思ったことはありませんか?

- 上場企業が株主への“お礼”として特典を提供する制度

- 優待の対象は「権利確定日」に株を保有していた株主

- 保有株数(通常100株以上)に応じて内容が変わる

- 商品券・自社製品・割引サービスなど多様な優待内容

つまり、**株主優待とは「株を保有している人がもらえる実質的なリターン」**です。

株価の上昇や配当とは別に、持っているだけで“得”が発生する仕組みとして、個人投資家に人気があります。

1-2. 株主優待を受けるための条件とルール

「株を買ったのに優待が来なかった…」そんな声には理由があります。

- 「権利付き最終日」までに株を保有している必要がある

- 権利確定日まで株を売らずに保有しておくことが条件

- 単元株(100株)未満では優待対象外のことも多い

- 長期保有(6ヶ月以上など)で優待内容が変わる企業もある

このように、株主優待をもらうには“タイミングと条件”の両方がカギなんです。

特に初めての方は、**「いつ買えばいいか」「何株必要か」**をしっかり確認してから投資することが重要です。

1-3. 株主優待のメリットとデメリットを比較

「お得って聞くけど、デメリットはないの?」と不安な方もいるでしょう。

メリット:

- 外食・日用品など生活費の節約につながる

- 長期保有で追加特典がもらえる企業も多い

- 配当と合わせて高い総合利回りが実現できる

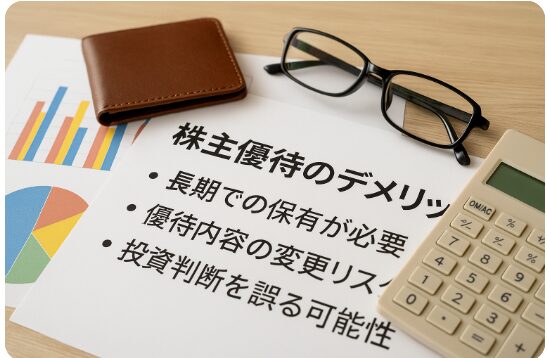

デメリット:

- 優待目的で業績を見ずに投資してしまう危険

- 優待内容の改悪・廃止が突然起こることもある

- 「使わないモノ」が届いて実質的に無駄になることも

結論として、**株主優待は“おまけ”ではなく“戦略的に活用すべき資産運用ツール”**です。

しっかり情報収集して選べば、家計にも投資にもプラスになる制度といえるでしょう。

人気の株主優待銘柄ランキング【2025年版】

「結局、どの銘柄を選べばいいの?」と悩む方も多いですよね。

そんなときは、実際に人気のある株主優待銘柄をチェックするのが近道です!

特に2025年は、日用品・外食・ギフトカードなど実用性の高い優待が充実しています。

中には、長期保有で特典がグレードアップする企業もあり、初心者でも始めやすい銘柄が揃っています。

この章では、「どんな優待が人気?」「少額で始められる銘柄はある?」といった疑問にお答えしながら、おすすめランキングや投資額別の選び方まで徹底解説していきます。

2-1. 2025年におすすめの株主優待銘柄一覧

「2025年に注目すべき株主優待銘柄ってどれ?」と迷っていませんか?

注目の優待銘柄はこちら:

- オリックス(8591):カタログギフトで人気、2025年まで実施予定

- KDDI(9433):長期保有で豪華なカタログギフトあり

- 日本管財(9728):年2回ギフトが選べる定番優待

- すかいらーくHD(3197):ファミレスで使える食事割引カード

- イオン(8267):買い物キャッシュバックが魅力!主婦層に人気

ここが重要!

**「自分が使える・楽しめる優待」を選ぶことが満足度アップのコツ!**実用性×配当も考慮して選びましょう。

2-2. 人気企業の株主優待内容を徹底解説

「人気企業の優待って、どんな中身?本当にお得?」と気になりますよね。

代表的な内容を見てみましょう:

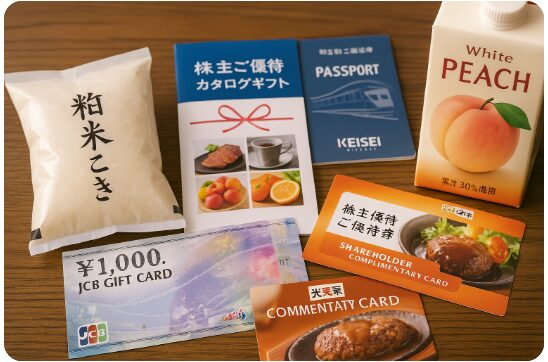

- KDDI:グルメ系カタログ(地域特産品)+長期保有優遇あり

- オリックス:5,000円相当のカタログギフト。人気No.1の定番

- イオン:3%〜7%のキャッシュバック+専用カード発行

- すかいらーく:最大17,000円分の食事券(保有株数に応じて)

- 日本マクドナルド:セット無料券×6枚×年2回で大人気

ここが重要!

**人気企業は「実用性が高く、使いやすい優待」が魅力。**家計の節約にも直結する内容が多いです。

2-3. 投資金額別で選ぶお得な優待銘柄

「少額でも株主優待ってもらえるの?」という疑問、ありますよね。

実は、数万円〜数十万円の投資でも十分楽しめます。

- 【5万円以下】

タマホーム:クオカード500円(年2回)

TOKAI HD:500円分の飲料水 or 実用品 - 【10〜20万円】

すかいらーくHD:株主優待カード(2,000円~)

吉野家HD:食事券3,000円分 - 【30万円以上】

KDDI:カタログギフト(3,000円〜)+配当も優秀

イオン:保有額に応じてキャッシュバック特典

ここが重要!

予算に合わせて優待株を選べば、無理なく“お得生活”がスタートできます!

株主優待のメリットとは?

「株主優待って実際どんな得があるの?」と気になる方も多いですよね。

実は、ちょっとした節約から生活の楽しみまで幅広くメリットがあるのが株主優待の魅力なんです!

たとえば、外食の割引や日用品のギフト、旅行や体験型のサービスまで、お金を使わずに楽しめる特典が盛りだくさん。

さらに、長期保有で特典が増える企業も多く、資産形成と実利の両方を狙える制度として注目されています。

この章では、「具体的にどんな優待があるの?」「どうやって最大限に活用するの?」といった疑問に答えながら、株主優待のリアルなメリットをわかりやすく紹介していきます。

3-1. 株主優待で受けられる特典・割引とは?

「具体的にどんな優待があるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

優待で受けられる代表的な特典は:

- お米・お菓子・飲料などの“食品系”ギフト

- クオカード・ギフトカードなどの金券類

- 映画・宿泊・エンタメ割引などのサービス券

- 自社商品の割引・無料利用権

ここが重要!

**“日常で使えるかどうか”が選ぶポイント。**自分に合う優待を探せば、楽しみながら節約できます。

3-2. 長期保有すると受けられる追加インセンティブ

「長く持つと優待が良くなるって本当?」

そうなんです、“長期保有特典”という仕組みがある企業が増えています!

- KDDI:5年以上の保有でカタログ内容がグレードアップ

- 日本管財:3年以上の保有でより高価なギフトに変更

- オリックス(廃止予定だが一部例外あり):長期優遇が話題に

さらに、継続保有を証明するには“証券会社を変えない”ことも重要!

ここが重要!

**株主優待は「継続するほどお得」になるケースも。**長期投資のモチベーションにもなります。

3-3. 株主優待の活用法!お得に使うコツ

「せっかくの優待、どうやって上手に使えばいいの?」と思っていませんか?

実は、ちょっとした工夫で“お得度”がぐんと上がります。

- 家族や友人とシェアして使う(複数口座の優待を合算)

- フリマアプリで不要な優待を売却する人も

- 長期保有して「アップグレード優待」を狙う

- 食費や日用品に充てて“節約効果”を最大化する

ここが重要!

「使い道を考えて優待株を選ぶ」ことが、最も賢い優待活用術です!

株主優待のデメリットとリスク

株主優待には魅力がたくさんありますが、実はメリットだけではないことも知っておきたいですよね。

お得に見える制度の裏側には、いくつかの注意点や落とし穴も存在します。

たとえば、優待を受けるには保有株数や保有期間の条件があったり、優待内容が突然変更・廃止されるリスクもあります。

さらに、優待目当てで投資判断をすると、本来の企業価値を見誤る可能性も。

この章では、株主優待に潜むリスクや制約をわかりやすく紹介しながら、初心者が失敗しないためのポイントを丁寧に解説していきます。

4-1. 株主優待にはどんな制約や条件があるのか?

「株を持っていれば自動的にもらえるんでしょ?」と思っていませんか?

実は、優待には細かな条件や制約があるんです。

主な制約は以下の通り:

- 保有株数の基準(例:100株以上で対象)

- 「権利付き最終日」に保有している必要がある

- 優待が年1回 or 2回と企業ごとに頻度が違う

- 優待の内容が「自社商品」に限られる場合も

ここが重要!

**“株を持てば必ずもらえる”わけではない!**事前に企業IRで条件を確認しておくのが鉄則です。

4-2. 株主優待目当ての投資リスクを知ろう

「優待があるからって、安心して投資してない?」

実は、優待“だけ”で選ぶのは落とし穴なんです。

代表的なリスクは以下の通り:

- 業績が悪化していても、優待だけで人気になる企業がある

- 本来の企業価値を見極めない“優待依存投資”になりがち

- 優待が改悪・廃止されると、株価が急落することも

- 生活に使えない優待(ニッチ商品など)は無駄になる可能性も

ここが重要!

“優待はおまけ”と考えるのが基本! 投資判断の軸は、あくまで企業の成長性・財務状況にあり。

4-3. 株主優待の内容が変更・廃止される可能性

「せっかく気に入った優待なのに、来年はなくなるかも…?」

はい、優待は企業の裁量で簡単に変更・廃止できます。

実際によくある事例:

- コスト削減のために内容が縮小されるケース

- 業績悪化に伴い優待制度そのものが廃止される

- 長期優遇が“短期に統一”されることもある

- 優待制度の終了と同時に株価が下がることも多い

ここが重要!

**株主優待は“永続制度”ではない。**変更・終了の可能性を踏まえた上で銘柄を選びましょう!

株主優待を受けるための権利確定日とは?

「せっかく株を買ったのに、優待がもらえなかった…」そんな声、実は少なくないんです。

その理由はズバリ、“権利確定日”を把握していなかったからなんです。

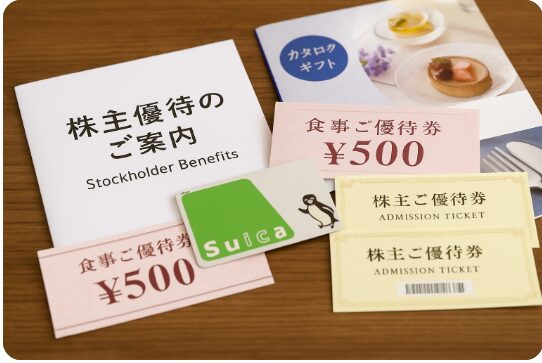

株主優待を受け取るには、決められた日までに株を保有しておく必要があります。

この「権利確定日」と「権利付き最終日」を理解しておかないと、うっかりタイミングを逃してしまうことも…。

この章では、株主優待を確実にもらうために欠かせない日付のルールや買い時のコツ、注意点をわかりやすく解説していきます。

初心者こそ必見の内容ですよ!

5-1. 権利確定日の仕組みと株を買うタイミング

「いつ買えば優待の対象になるの?」と気になりますよね。

知っておきたい基本ルールは以下のとおり:

- “権利確定日”に株を持っていれば優待の権利が得られる

- 実際に株を買うのは、“権利付き最終日”の前日までが必要

- 通常、権利確定日は企業の決算月末に多い(例:3月末)

- 取引時間の都合で、買いの締切日は「2営業日前」が目安

ここが重要!

“いつ買うか”で損得が分かれる! 必ず「権利付き最終日」をチェックしてから取引しましょう。

5-2. 株主優待をもらうためのスケジュール

「優待っていつ届くの?どのくらい待つの?」という疑問も多いですよね。

一般的なスケジュールはこんな感じ:

- 権利確定日:3月・6月・9月・12月などが多い

- 優待発送時期:確定月から2〜3ヶ月後が目安

- 長期保有条件がある場合、自動判定で反映される

- カタログタイプの優待は申込期間を過ぎると失効するので要注意

ここが重要!

**“いつ届くか”を把握しておかないと失効リスクも!**忘れずにチェック&申し込みを。

5-3. 権利確定日を逃さないための注意点

「気づいたら権利確定日が過ぎてた…」それ、株主優待あるあるです!

見落としがちな注意ポイント:

- 証券会社のカレンダーやリマインダー機能を活用する

- 複数銘柄を持っている場合、権利日がバラバラなので混乱しやすい

- 初心者は“翌月以降の確定日一覧”を作成しておくと便利

- 「権利落ち日」以降に買っても対象外なので注意!

ここが重要!

**優待を逃さないコツは“スケジュール管理”!**カレンダー登録と事前チェックが命です。

株主優待の有効期間と発送スケジュール

「優待が届いたけど、使う前に期限が切れてた…」そんな経験、ありませんか?

実は株主優待には使用期限があるものが多く、注意しないと“もらい損”になってしまうことも。

さらに、発送時期も企業によってバラバラなので、いつ届くのかを知らないと見逃してしまう可能性もあるんです。

特にカタログギフトや抽選式の優待は、申し込み期限や発送スケジュールの確認が必須!

この章では、株主優待の有効期限や失効リスク、発送時期の目安をまとめて解説。

届いた優待をムダなく使うために、知っておくべきポイントをしっかり押さえておきましょう!

6-1. 株主優待の有効期限と失効リスク

「せっかく届いたのに、期限が切れてた…」そんなことになっていませんか?

優待には期限があるものが多く、注意が必要です。

- 食品・ギフトカード:約3〜6ヶ月の使用期限が一般的

- カタログギフト:申込期限を過ぎると完全に失効

- 宿泊券・割引券など:有効期限が1年未満のものも多い

- 長期保有優待は「初回特典のみ有効期間が短い」こともある

ここが重要!

届いたらすぐに“期限のチェック”を! 特に申込制の優待は放置厳禁です。

6-2. 優待が届くタイミングと注意点

「権利確定日から、いつ頃届くの?」と気になりますよね。

一般的なスケジュールと注意点はこちら:

- 権利確定から2〜3ヶ月後に発送が多い(例:3月→6月頃)

- カタログ優待は、発送後に申込みが必要→その後現物が届く

- 優待と配当は別便で届く場合もある

- 引越しなどで住所変更を忘れると届かないことも

ここが重要!

発送の時期は企業によりバラバラ。 必ず株主通信や企業IRで発送時期を確認しましょう!

6-3. 無料で提供される特典を最大限活用する方法

「どうせなら、優待をフル活用したい!」という方も多いはず。

お得に使うためのコツはこちら:

- 家族名義で複数保有→同一世帯なら優待を合算利用できることも

- 自分に不要な優待はフリマアプリで売却も可能

- 毎月・毎季届く優待を“生活費”として活用する

- カタログギフトは、長期保存できる食品や日用品を選ぶと◎

ここが重要!

優待は“受け取ったあとが勝負”! 使い方を工夫することで、生活にダイレクトなメリットが出ます。

株主優待の種類と選び方

「どの株主優待が自分に合っているのか分からない…」という方も多いですよね。

実は、株主優待には食品・飲料、割引券、体験型サービスなど種類がとても豊富なんです。

たとえば、お米やジュースがもらえる銘柄は家計にうれしい優待ですし、ギフトカードや割引券は自由度が高く、使い勝手抜群。

さらに、旅行やテーマパークの体験型優待も、特別な思い出をつくれる点で人気が高まっています。

この章では、初心者でも選びやすいように、ジャンル別におすすめの優待株とその選び方のポイントをわかりやすくご紹介します!

7-1. 食品・飲料の株主優待【おすすめ銘柄】

「もらって嬉しい優待ってやっぱり“食品系”じゃない?」

そう感じる人、多いです!

人気の食品系優待銘柄:

- アサヒグループHD(2502):自社飲料セット/酒類あり

- キユーピー(2809):ドレッシング・パスタソースなど詰め合わせ

- 日本管財(9728):カタログから食品が選べる自由度◎

- 正栄食品工業(8079):お菓子・ナッツ類の詰め合わせが好評

ここが重要!

食品優待は“家計の節約+満足感”が両立! 使いきれる優待から始めてみましょう。

7-2. 割引券・ギフトカードがもらえる優待株

「もっと自由に使える優待が欲しい!」

そんな方には、金券系・割引系の優待がおすすめです。

定番のおすすめ銘柄:

- すかいらーくHD(3197):ファミレス各店で使える食事割引カード

- 吉野家HD(9861):300円食事券×10枚=3,000円分

- イオン(8267):買い物キャッシュバック+優待カード発行

- ビックカメラ(3048):ギフト券としてそのまま使える優待券を年2回配布

ここが重要!

金券系は“使い道が自由”だから、初心者でも安心して選べるジャンルです!

7-3. サービス・体験型の株主優待とは?

「モノより思い出を優待で手に入れたい!」という方も注目です。

体験型優待の例:

- リゾートトラスト(4681):高級ホテル宿泊割引券(要予約)

- 東急不動産HD(3289):フィットネスクラブ・温泉施設の利用券

- カラオケのコシダカHD(2157):ルーム料金割引券(全国対応)

- 第一興商(7458):ビッグエコーなどで使える優待チケット

ここが重要!

“使う楽しみ”がある体験型優待は、家族・友人との時間づくりにもぴったりです!

株主優待の受け取り方と使い方

株主優待をもらうのは楽しみですが、「届いたあとどうすればいいの?」と迷う方も多いはず。

実は、優待の種類によって“受け取り方法”や“使い方”が少しずつ異なるんです。

たとえば、クーポンやチケットはそのまま使える場合もあれば、事前登録が必要なケースもあります。

カタログギフトは、期限内に申し込みをしないと失効してしまうリスクもあるので要注意!

さらに、抽選で当たる“プレミアム優待”もあるんですよ。

この章では、株主優待をしっかり受け取って、きちんと活用するための実用ガイドをお届けします。

せっかくの優待、ムダにせず楽しみましょう!

8-1. クーポン・チケットの取得方法と使い方

「優待が届いたけど、どうやって使うの?」と迷っていませんか?

クーポン・チケットタイプの優待は以下の流れで利用します:

- 届いた封筒の中に「株主優待券」や「利用ガイド」が同封されている

- 店頭やオンラインで使えるものが多く、使える店舗は公式サイトで確認可能

- 優待券には有効期限や除外日があることも多い

- 利用時は「お会計前」に提示するのが基本ルール

ここが重要!

クーポン・チケットは“事前確認”がカギ! 対象店舗・期限・利用方法をしっかりチェックしておきましょう。

8-2. カタログギフトから選ぶ優待

「カタログが届いたけど、どれを選ぶか迷う…」そんな声もよく聞きます。

カタログ優待を上手に活用するには:

- まずは同封の案内に従い、Webまたはハガキで申し込む必要あり

- 食品・雑貨・体験など多ジャンルの中から好きな商品を選択できる

- 申込期限を過ぎると“自動失効”になるので要注意

- 日持ちする食品や日用品は家計節約との相性が◎

ここが重要!

“選ぶ楽しみ”がある反面、“期限管理”が必須! 申込忘れ防止のリマインダー活用がおすすめです。

8-3. 抽選で当たるプレミアム優待の魅力

「抽選制の優待って、実際に当たるの?」と半信半疑な方も多いですが…

実は、プレミアム優待には意外と豪華な内容があるんです。

- 一部企業では、抽選で高級ホテル宿泊券・レア商品が当たる

- 応募はWebフォームやハガキで簡単にエントリー可能

- 当選確率は低めだが、当たれば“非売品”や高額商品が手に入る

- ファン向け限定イベントや工場見学などの体験型も人気

ここが重要!

“外れても損なし・当たれば超ラッキー”。 抽選優待は“宝くじ感覚”で気軽に楽しむのがおすすめです!

株主優待を継続して受けるためのコツ

「今年は優待がもらえたけど、来年も同じようにもらえるのかな?」

そんな不安を感じたことはありませんか?

実は、株主優待を継続して受け取るには、ちょっとしたコツや知識が必要なんです。

たとえば、保有株数によって優待内容が変わったり、権利確定日後の売買タイミング次第で対象外になるケースも。

また、企業によっては優待方針を変更することもあるため、最新情報のチェックも欠かせません。

この章では、株主優待を「毎年しっかり受け取り続ける」ための具体的な工夫や投資のポイントをやさしく解説していきます!

9-1. 保有株数による優待内容の違い

「100株と500株、どっちが得なの?」と悩む方も多いですよね。

実は、保有株数によって優待内容が大きく変わる企業もあります。

- 100株で基本優待、300株以上でランクアップする企業が多い

- すかいらーくHDなどは保有数に応じて優待額が段階的に増える

- ただし、一部の企業では**“最低単元”でコスパが最も高いことも**

- 必要以上に株数を増やすと、分散投資のリスクが下がる可能性もある

ここが重要!

保有株数と優待利回りの“バランス”を見極めることがカギ! IR資料で優待内容の比較を忘れずに。

9-2. 権利確定日後の投資戦略と注意点

「権利落ち後って、株を売ってもいいの?」と悩みませんか?

確定日後の売買には、こんな注意点があります:

- 権利落ち日に株価が大きく下がることが多い(優待・配当分を反映)

- 優待だけで売却すると、短期売買と見なされるリスクあり

- “長期保有特典”の条件から外れる可能性がある

- 価格下落を避けるなら、“権利落ち前後の需給動向”をよく観察する必要あり

ここが重要!

優待投資は“持ち続ける前提”で設計を。「もらったら即売り」は長期的に損をする場合も。

9-3. 企業の優待方針を確認する方法

「この優待、いつまで続くの?」という不安、ありませんか?

実は、優待制度は企業が“いつでも変更できる”仕組みなんです。

確認のポイントはこちら:

- 企業のIRページ(投資家情報)で優待制度の概要が公開されている

- 「株主通信」や「事業報告書」にも変更の予告が掲載される場合あり

- 決算説明会や社長メッセージなどで**“優待重視”のスタンスが語られることも**

- SNSやニュースで「廃止の噂」が出た場合は要警戒!

ここが重要!

**企業の優待方針は“定期的にチェック”が鉄則!**変更・改悪のサインを見逃さないようにしましょう。

【結論】株主優待は“仕組み”を知れば誰でも活用できる!

株主優待は、仕組みを正しく理解するだけで、大きなメリットが得られる制度です。

特に、長期保有を前提とした投資スタイルでは、優待と配当のダブルメリットが狙えるのが魅力です。

ただし、権利確定日や優待内容の条件、デメリットの理解も必須。

一見お得に見えても、ルールを知らなければ損してしまう可能性があります。

だからこそ、この記事で紹介した「優待の基本・ルール・注意点」を押さえることが大切です。

まずは、少額から始められる優待銘柄を選ぶところからスタートしてみましょう。

優待を通して、投資の楽しさや企業とのつながりを感じるきっかけになりますよ!

今日からできる一歩は、気になる企業の優待情報をチェックすること。

証券会社の公式サイトやIRページで最新情報を確認して、自分に合った銘柄を探してみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント