老後の生活資金に不安を感じていませんか?年金だけでは足りないと言われる今、効率よく不足分を補う方法が求められています。

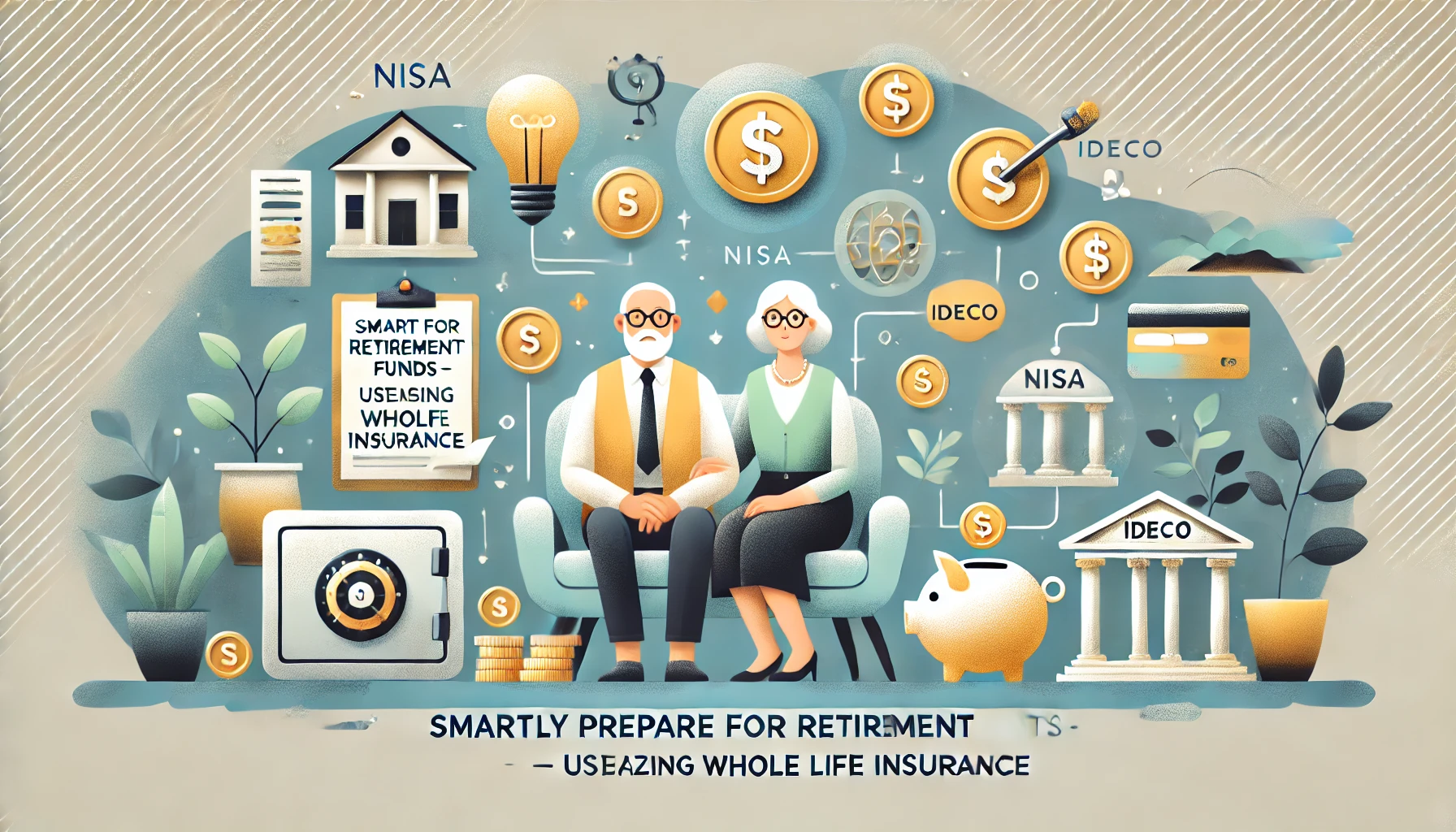

本記事では、「終身保険とNISA」という2つの仕組みを活用して、将来に向けて資産を増やす戦略をわかりやすく解説します。

老後に必要な金額や生活費の見積もり方、介護・医療・葬儀などリアルな出費もカバーしつつ、貯蓄+投資+保険でバランス良く備える方法を紹介。

「何から始めればいいかわからない…」という方でも安心。今日から行動できる具体策を多数掲載しているので、ぜひ最後まで読んで実践に役立ててください!

老後の資金計画とは?

老後を安心して過ごすためには、資金計画の立て方が重要です。「老後にいくら必要なのか?」「貯金だけで足りるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本章では、老後に必要なお金の平均額や生活費のシミュレーション、夫婦・独身別の支出の目安まで詳しく解説します。

さらに、終身保険の活用法や資産運用の併用メリットについても触れており、「いくらあれば安心できるか?」のヒントが見つかります。

将来の不安を解消するために、まずはこの記事を読みながら現実的な資金目標を可視化していきましょう!

1-1:老後に必要なお金の平均とシミュレーション(老後資金いくら必要?)

「老後に必要なお金って、実際いくらなの?」と疑問に思ったことありませんか?

総務省の調査では、夫婦世帯で月26万円〜28万円程度が平均支出と言われています。

【シミュレーションのポイント】

- 平均寿命から逆算して、20〜30年分の生活費を想定

- 退職金・年金・貯蓄のバランスを確認

- 病気や介護など突発的支出も加味する

→ 2,000万円問題の背景には、こうした平均支出のギャップがあるんです!

1-2:老後の生活費を運用して資金を作る方法(夫婦・独身別の目安)

実は、「貯めるだけ」では不十分なんです。

運用しながら生活費を補うことで、将来の安心度は大きく変わります。

【生活費運用のポイント】

- 夫婦の場合:年金+運用益で月額3〜5万円上乗せできると安心

- 独身の場合:住居費や医療費を自己負担する前提で多めの準備を

- 定期預金だけでなく、投資信託や保険の併用が効果的

→ 「守り」と「増やす」を両立する仕組みがカギ!

1-3:老後にいくら準備すれば安心?終身保険の役割とメリット

「保険で老後資金を作る」という選択肢、ご存じですか?

特に終身保険は、貯蓄性と保障を兼ね備えた優れものなんです。

【終身保険の活用法】

- 亡くなったときの保障+生存中の解約返戻金で資金確保

- 医療や介護に備えられる「特約」付きプランもあり

- インフレに対応できる「外貨建て」商品も人気

→ 資産形成とリスク対策を兼ねた“安心のパートナー”になります!

年金の仕組みを知って得する!

「年金って複雑そう…」と感じていませんか?実は、公的年金と私的年金の仕組みを理解することで、老後の資金不足に備えることができます。

この章では、国民年金だけで生活できるのか?という基本的な疑問から、65歳・70歳などの受給タイミングによる差まで詳しく解説します。

さらに、介護費用とのバランスも重要なテーマ。独身・夫婦などのライフスタイル別に、想定しておくべき年金とリスクを整理します。

年金の知識は、早めに知って備えることが最大の節約術。この機会にしっかり学んでおきましょう!

2-1:公的年金と私的年金保険の違い(国民年金のみでも老後資金は足りる?)

「年金」と一口に言っても、公的年金と私的年金の2種類があります。

実は、この違いを理解しておくことが老後の安心設計のカギになるんです。

【2つの年金の特徴】

- 公的年金:国が提供。老齢基礎年金(国民年金)+老齢厚生年金(会社員など)

- 私的年金保険:民間の保険会社が提供。上乗せ収入を目的に加入するもの

→ 公的年金だけでは月数万円の不足も…。私的年金で補う仕組みが大切です!

2-2:適切な年金の受給タイミング(65歳・70歳・繰下げで得をする条件)

「年金は65歳から?」と思われがちですが、繰り上げ・繰り下げ受給という制度もあります。

実はこの選択、受け取り額に大きく影響するんです!

【受給タイミング別の特徴】

- 60歳〜64歳:繰上げで受給可能、でも最大30%減額される

- 65歳:標準タイミング

- 66歳〜75歳:繰下げ受給で最大84%増額も可能!

→ 長生きリスクに備えるなら繰下げも選択肢。将来の生活設計と一緒に検討を!

2-3:将来のリスクを考える―介護と年金の関係(独身・夫婦それぞれの不安)

老後の生活で見落としがちなのが、介護費用の負担です。

公的年金だけで、**介護までカバーできるか?**という視点も重要ですよね。

【介護と年金の関係】

- 公的介護保険の自己負担は原則1〜3割

- 認知症・長期介護などは月数万円〜十数万円の支出に

- 独身は全負担、夫婦でも片方のサポートが必要

→ 年金でカバーできない部分は、貯蓄や保険で準備しておくと安心です!

資産運用のポイントを押さえよう

「老後資金2,000万円問題」が話題になってから、資産運用の重要性がますます注目されていますよね。貯金だけでは足りない時代、iDeCoや新NISAを活用することで、効率的に資産を増やす方法が求められています。

この章では、初心者でも始めやすい制度や商品を中心に、老後資金を着実に育てる方法を紹介します。特に夫婦での資産運用は、リスクを抑えつつリターンを高めるためのポイントが満載。

また、投資信託を活用した分散投資のメリットも解説しますので、これから始める方も安心して実践できる内容です!

3-1:iDeCoや新NISAなどの資産運用方法(老後資金2,000万円問題対策)

「老後に2,000万円足りない!」という不安…。

この課題に対処するには、税制優遇のある制度をフル活用するのが賢い方法です!

【主な制度と特徴】

- iDeCo:60歳まで引き出せないが、掛金全額が所得控除対象

- 新NISA(2024〜):運用益が非課税。年間360万円まで投資可能

- 積立投資でリスク分散&複利効果を狙える

→ 毎月少額でもコツコツ積立てることが、将来の安心につながります!

3-2:夫婦での資産運用―リスクとメリット(老後資金を2人で増やすコツ)

「うちは夫婦で1人分だけ投資している…」そんな家庭、意外と多いです。

実は、2人で資産運用するほうが効率的なんです!

【夫婦運用のメリット】

- 2人分の非課税枠(iDeCo・NISA)を活かせる

- 生活費の分担+運用益で安定した家計管理

- どちらかが長生きしても、リスク分散になる

→ “2馬力の投資”は、老後資金の安心感を倍増させます!

3-3:資産形成と投資信託の利用方法(老後資金に余裕を持たせる手段)

「株って怖い…」「投資って難しそう…」と思っていませんか?

そんな人におすすめなのが、初心者でも始めやすい投資信託です。

【投資信託の魅力】

- プロが分散投資をしてくれるのでリスクを抑えやすい

- 毎月の積立で感覚的に“貯金”のように資産形成

- インフレ対策にも有効

→ 無理なく・少しずつでも、“増やす習慣”が老後の安心につながります!

生活費を支えるための実践ノウハウ

老後の生活費に不安を感じている方は多いですよね。年金だけでは足りない現実の中で、実践的なマネープランニングが重要になっています。特に独身やおひとりさまの方は、早めの対策が安心につながります。

この章では、生活費を確保するための具体的な方法として、個人年金保険や終身保険の活用法を解説。また、住まいの形態によっても必要資金は大きく変わるため、持ち家・賃貸それぞれのライフプラン設計のポイントも紹介します。

知っておくことで老後の不安が軽くなる内容ばかりなので、ぜひ参考にしてください!

4-1:マネープランニングの重要性とは(独身・おひとりさまの老後資金対策)

「老後の生活費っていくら必要なんだろう?」

漠然とした不安を抱えている方、多いですよね。

特に独身やおひとりさま世帯は、収入も支出も自己責任。早めの計画が肝心です!

【マネープランニングでやるべきこと】

- 月ごとの生活費を把握する(固定費・変動費)

- 退職後の収入源(年金・運用益)の見積もり

- 医療・介護・住居コストも長期視点で反映

→ 早い段階から見える化することで、現実的な備えが可能になります!

4-2:個人年金保険の加入方法とメリット(終身保険とどう違う?)

「年金は国からもらえるし…」と思っていませんか?

でも実際は、“第2の年金”として個人年金保険の活用がかなり有効なんです。

【個人年金保険の特徴と加入の流れ】

- 決まった年齢から定額を一定期間受け取れる

- 契約時に受給開始年齢や受取期間を選べる

- 銀行や保険代理店・ネット保険でも手続き可能

→ 終身保険は死亡保障が中心、個人年金保険は“生きている間の生活支援”に特化しています!

4-3:老後のライフプラン作成の具体的手順(持ち家・賃貸で変わる生活設計)

「老後は持ち家が有利?賃貸でもいい?」

この質問、よくありますよね。答えは**“自分に合ったライフスタイルを想定すること”**です。

【生活設計を立てる3ステップ】

- 居住形態を決める(持ち家or賃貸)

- 必要資金を試算(住宅修繕・家賃・更新費)

- 年金・保険・運用資産から支出を逆算

→ 持ち家は安心感、賃貸は身軽さ。どちらも老後の資金計画に影響大です!

不足分を補うコツと資産形成術

「老後資金、足りないかも…」と不安に感じていませんか?

実は、多くの人が老後の準備不足に直面しているのが現実です。安心した暮らしのためには、今のうちから不足分を把握し、補うための対策を考えることが大切です。

この章では、まず老後資金がどれくらい足りないのかをシミュレーションで確認。そのうえで、インフレリスクに対応する資産運用の必要性や、年金の見直しと終身保険・投資の併用法など、具体的な資産形成術を紹介します。

将来への備えを今から始めたい方は、必見の内容です!

5-1:どれくらい準備が不足しているか?老後資金シミュレーションで確認

「自分にあといくら必要か、実はよく分かってない…」

そんな方にこそ、資金シミュレーションの活用をおすすめします!

【シミュレーションで確認できる項目】

- 月の支出と退職後の収入バランス

- 平均寿命までの総支出見込み

- 現在の貯蓄・年金額との差額(不足分)

→ ネット上で無料ツールが多数!数字で見えると行動も変わります!

5-2:インフレと老後資金―貯蓄だけでは危険!資産運用が必要な理由

「貯金があれば安心!」…本当にそうでしょうか?

インフレ=物価の上昇が進むと、今の100万円の価値が将来は目減りする可能性も。

【インフレに強い資産運用の考え方】

- 預金だけだと利息<物価上昇率で実質減少

- 株式・投資信託・不動産など**“値上がりが期待できる資産”**を組み入れる

- 新NISAなど非課税制度を活用して運用効率を上げる

→ 貯金+投資のハイブリッドで、インフレに打ち勝つ備えを!

5-3:年金引き上げと不足分の補填方法(終身保険・投資併用で対策)

「もし年金支給が70歳に延びたら…」という不安。

その場合に備えるなら、**終身保険+運用の“ハイブリッド設計”**が有効です!

【不足補填の対策パターン】

- 60〜70歳の生活資金を終身保険から受け取る

- それと同時に、投資信託などで長期運用を継続

- 公的年金が始まる頃には、二重の収入源が確保されている状態に

→ “待つだけ”ではなく、“備える”ことで老後の自由度が広がります!

将来の医療費や介護にもしっかり備える

老後の生活には、医療費や介護費の負担が想像以上に大きくのしかかります。

「病気になったらどうしよう…」「介護費はどのくらい?」と心配する方も多いのではないでしょうか。

この章では、健康寿命と医療費の関係性から、介護費用のシミュレーション、そして見落としがちなリフォームや葬儀の備えまで幅広く解説します。

特に注目すべきは、終身保険を活用した具体的な資金準備の方法です。

将来に向けて安心感を得たい方に、役立つ実践知識をお届けします!

6-1:健康寿命と入院にかかる費用(老後資金から医療費を捻出するコツ)

実は、健康寿命と平均寿命には10年ほどの差があります。

つまり、多くの人が**“不健康な期間”を10年前後過ごす可能性がある**ということです。

【医療費に備えるコツ】

- 高額療養費制度の仕組みを理解する

- 入院時の差額ベッド代・食事代・交通費も想定

- 終身保険や貯蓄型保険で医療費の一部をカバー

→ 「いざ」という時に現金化できる仕組みがあると安心!

6-2:介護と医療費の簡易シミュレーション(家族構成別に考える負担)

「介護っていくらかかるの?」

実は月額費用だけでなく、住宅改修・福祉用具・施設入居金なども大きな負担になります。

【介護費用の想定例】

- 在宅介護:月5〜15万円+改修費用

- 施設介護:入居時に数百万円+月額15〜25万円

- 家族構成で変動(独居の場合は全額自己負担)

→ シミュレーションは「ケアマネ相談」や「自治体サービス」も活用可能です!

6-3:老後のリフォームや葬儀費用の考え方(終身保険の活用ポイント)

「老後の住まい、どうする?」

バリアフリー化やリフォームは思った以上にコストがかかります。さらに、葬儀費用も平均100〜200万円と油断できません。

【備えの手段と考え方】

- バリアフリー工事費用:30〜100万円(手すり・段差解消など)

- 葬儀代:直葬なら20万円前後、一般葬は150万円以上

- 終身保険を“死亡保障+葬儀代”として活用する人が増加中

→ 遺された家族の負担を減らすためにも、あらかじめ備えておくのがベストです。

適切な保険を選んで安心を手に入れる

老後の不安を減らすためには、保険の見直しと最適な選び方がカギです。

ライフステージの変化によって必要な保障内容も異なるため、現状に合った保険設計が重要になります。

この章では、個人年金保険の活用法や終身保険+NISAの組み合わせ効果、さらに独身と夫婦で異なる保険の必要額についても解説します。

特に、老後資金の安定確保には保障と運用のバランスを取る保険選びが欠かせません。

「安心できる保険の入り方」を知りたい方に、役立つ情報をお届けします!

7-1:保険料の見直しと個人年金保険(おひとりさまも夫婦も安心)

「今の保険、払いすぎてない?」

実は、老後直前に不要な特約を外すだけで月数千円の節約になることもあります。

【見直しでチェックすべき項目】

- 不要な入院保障・手術保障がついていないか

- 個人年金保険への切り替えで老後資金の“受け取り化”ができるか

- 現在の保険料と老後の収入バランスを確認

→ おひとりさまでも夫婦でも、「収入源を確保する」視点が重要です!

7-2:老後の生活資金保障と保険の役割(終身保険+NISAで資産安定)

「保険だけだと不安、でも投資だけも怖い…」

そんな方には、**終身保険とNISAの“ダブル活用”**がおすすめ!

【資産安定のハイブリッド設計】

- 終身保険:死亡保障+将来の引き出し資金として活用

- NISA:少額からの資産運用を非課税で継続できる制度

- 両者を組み合わせることで、固定と変動のリスクを分散

→ 安心と成長の両立ができるのが、この組み合わせの魅力です!

7-3:夫婦での保険加入―資金計画の安心(独身時代と必要額はどう違う?)

「夫婦になると必要な保障も変わる?」

答えはYESです。収入・支出が2人分になる一方で、家族を守る責任も増えます。

【夫婦で保険を見直すポイント】

- それぞれの収入と貯蓄、年金額を把握

- 万が一のリスク(死亡・病気)をどう補うか話し合う

- 加入中の保険にダブりがないか、保障額が過不足ないかを確認

→ “共に支える設計”であれば、老後の安心感が大きく変わります!

資金計画に役立つ具体的な手法を知ろう

老後資金を確実に確保するには、具体的な数値と現実的な計画が不可欠です。

「3,000万円」「5,000万円」といった目標額に向けて、どのように準備すればいいのか―その答えを明確にしていきましょう。

この章では、老後資金シミュレーションの使い方や、節税効果を活かした運用方法、さらに夫婦での支出・リスクの見極め方など、すぐに実践できる手法をわかりやすく解説します。

今の収入・支出を見直すことで、将来の安心に変わる第一歩が踏み出せます!

8-1:老後のシミュレーションと具体的な試算(3,000万円・5,000万円の貯め方)

実際に老後資金として必要になる金額は人によって異なります。

ただし、**「最低3,000万円」「理想は5,000万円以上」**というのがよく言われる目安です。

【積立シミュレーションの一例】

- 月3万円を年利5%で20年運用 → 約1,240万円

- 月5万円なら → 約2,060万円

- ボーナス+NISA活用で加速可能!

→ 早く始めれば“時間が味方”になる。月々少額でもOK!

8-2:資産運用と給与所得税の上乗せ方法(節税を活かして老後資金を増やす)

「節税ってどうやって老後資金になるの?」

実は、iDeCoや新NISAを使えば“節税しながら”資産を増やせるんです。

【節税×運用の具体例】

- iDeCo:所得税・住民税が軽減される(年4〜7万円節税)

- 新NISA:運用益が非課税になるので、20年後の差が大きい

- 節税額+運用益=実質の“上乗せ資産”

→ 税金対策こそ、長期資産形成の裏技です!

8-3:夫婦での資産形成と将来の目減りリスク(一人当たりの生活費を見極める)

「夫婦2人なら安心?」と思いきや、生活費の目減りリスクもあります。

たとえば、1人が先に亡くなった場合、年金額は減少しますが支出はそこまで下がりません。

【リスク回避のための資産設計】

- 夫婦での固定費を洗い出す(家賃・光熱費・保険)

- 1人分の生活費に対応できる資産を確保

- 終身保険や収入保障型保険も選択肢

→ 2人分だけでなく、“1人になった後”も見据えた設計が大切です!

老後資金を長期間維持する秘訣とは?

老後資金をしっかり準備できても、長く維持できなければ意味がありません。

特に「人生100年時代」と言われる今、資産を長持ちさせる戦略が重要になっています。

この章では、資産運用益とリスクのバランスを保つ方法や、定期的な見直しによる運用の最適化、そして投資経験者が実践する具体的な戦略まで詳しく解説します。

1億円を目指す人も、少額から始める人も共通して必要なのは“持続力”のある計画です!

9-1:資産運用益とリスクのバランスを考える(投資信託・債券・保険の組み合わせ)

「全部投資は怖いし、全部預金も増えない…」

そこでおすすめなのが、投資信託・債券・保険の3つをバランスよく組み合わせる方法です。

【バランス運用のイメージ】

- 投資信託:成長性あり(インフレ対策)

- 債券:安定した利回り(年1〜2%)

- 保険:死亡保障+老後の備えにも活用

→ “安全・成長・保障”をミックスして、長く使える資産に!

9-2:長寿時代を生き抜くための資産運用法(定期的な見直しで老後資金を確保)

長生きする時代だからこそ、「運用の見直し」は欠かせません。

金融環境や生活状況に合わせて定期的に調整することが、長期資金維持のコツです。

【見直しタイミングとポイント】

- 5年に一度の資産配分チェック

- 必要な生活費分は預金、残りは運用へ

- 医療費・介護費の増加に備えた保障確認

→ “守る年齢”に入ったら“守る運用”に切り替えるのが鉄則!

9-3:投資経験豊富な人の老後資金戦略(1億円の老後資金を実現するには?)

「老後1億円あれば安心って本当?」

投資経験者の多くは、若いうちからコツコツ投資×長期保有を実践しています。

【1億円を目指す行動例】

- 月10万円以上を投資に回す(年利5〜6%想定)

- NISAやiDeCoで非課税枠を活用

- 不動産・高配当株・積立投資を組み合わせる

→ “長く・分けて・続ける”が富裕層の共通ルールです!

結論

老後資金は「年金+終身保険+NISA」の3本柱で備えることが、将来の安心に直結します。年金だけでは不足する現実を理解し、自分に合った資産運用と保険選びを早めに始めることが重要です。

特に、終身保険は万一の備えだけでなく、貯蓄性のある資産形成ツールとしても注目されています。さらに、新NISAを活用すれば非課税で運用益を得られるため、将来の医療・介護・生活費に備える強力な手段となります。

**早く始めるほど複利効果が大きくなるのが老後資金対策のポイント。**今から少額でも行動することで、将来の安心感は格段に違います。

まずは、老後に必要な生活費をシミュレーションしてみましょう。**不足額が見えれば、それを補う方法を選ぶだけ。**終身保険に加入するか、NISAで運用を始めるかはあなたのライフスタイル次第です。

**今日からできることは、「備える意識を持つこと」。**老後に後悔しないよう、今こそ行動を始めてみてください。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント